中国海洋产业结构演进与趋势判断

■ 徐 烜

(1.上海海洋大学经济管理学院,上海 201306;2.上海震旦职业学院经济管理学院,上海 201908)

0 引言

海洋是资源的宝库,围绕海洋这个大平台开展的经济活动历来是中华民族坚强奋斗的体现和中国产品通向世界的桥梁。海洋产业可持续发展是一种在对海洋资源合理利用的基础上,实现涉海经济活动高质量增长与产业内部结构高级化的科学发展。建国70年来,我国海洋经济显著增长,海洋产业在涉海企业的带动下逐步成长。不过,相较于其他沿海发达国家和地区,我国的海洋产业还存在结构不尽合理、区域协作不够充分、发展方式不可持续等问题。因此,在“十四五”期间,如何通过政策引导可持续开发海洋资源,培育新型高技术涉海企业,调整现有产业结构和促进“蓝色增长”,进而提升我国海洋产业的国际竞争力,使海洋产业主动转型对接国家发展的战略需要,具有重要的理论和现实意义。

海洋问题的产业经济学研究在世界范围内,尤其是欧美地区,有着较长的历史。美国海洋产业研究包含了海洋工程建筑、海洋生物资源、海洋矿产、海洋娱乐与旅游、海上运输、船舶制造与修理[1];澳大利亚海洋产业研究包括海洋旅游、海洋石油与天然气、海洋渔业和海产品加工、海洋运输、海洋船舶制造和海港工业[2];加拿大海洋产业研究分为第一产业、第二产业、第三产业和政府服务业[3]。国外学者的研究方向主要在于探讨海洋渔业(如Pauly)[4]、海洋船运(如Howell等)[5]和滨海旅游(如Heslinga等)[6]三类产业的基本特征和公共管理政策,其中海洋渔业管理和海岸带综合管理问题较受关注(如Boni和Santiago等)[7-10],形成了当前国外海洋产业的管理学与政策科学两个分析重点。海洋产业可持续发展的做法由于各国资源禀赋、经济实力上的差异而各有千秋。如日本的经济和社会生活高度依赖海洋,早在20世纪60年代就形成了以海洋生物资源开发、海洋交通运输、海洋工程等高新技术为支柱的海洋经济结构;美国和澳大利亚海洋产业初期因海洋石油开采而振兴,之后向海洋环境监测和海洋生物高新技术转移[11]。

国内对海洋产业的研究起步稍晚一些,但学科建设比国外更完善。国内对于海洋产业的研究往往是从某个区域开展的,纪建悦等(2007)[12]对环渤海地区1991—2001年海洋产业结构演变速度及熵数进行了计算分析;于文金等(2009)[13]用产业同构指数、产业优化指数、产业协调度、产业结构熵数、可持续发展度分析了1988—2007年期间江苏省海洋产业的特征;王丹等(2010)[14]从产业功能角度,对辽宁省1997年和2006年海洋产业的功能结构演变趋势进行了分析。

此后,研究逐步扩展到整个国家范围内的海域。张静和韩立民(2006)[15]对1978—2006年我国海洋产业结构的演化规律起步阶段进行了划分,即传统海洋产业发展阶段——海洋三、一产业交替演化阶段——海洋第二产业大发展阶段——海洋产业发展的高级化阶段。刘明和徐磊(2011)[16]总结了21世纪前10年我国海洋产业发展的特点:传统海洋产业(海洋渔业、海洋交通运输业、滨海旅游业、海洋盐业)始终占主导地位;海洋船舶工业和海洋油气业、海洋砂矿业重工业化海洋产业类群扩大;海水利用、海洋生物医药、海洋电力、深海技术和设备研制等战略性海洋新兴产业呈现良好发展势头。高乐华等(2011)[17]选取1995—2009年沿海省(区、市)海洋产业结构变动指标、产业结构熵数指标和Moore结构变化指标等动态指标进行了评价。杜军和鄢波(2014)[18]用三轴图方法描绘了1988—2000年我国海洋三次产业左旋模式的演进轨迹。

近几年,国内学者们对海洋产业与经济增长的关系投入了较高的研究关注度。王斌斌和李滨勇(2013)[19]选用总产值增长率、海洋产业占比、海洋第一产业与第二产业比率、海洋第二产业与第三产业比率等指标,构建了综合评价指标体系,进行了海洋经济发展绩效测度研究。胡晓丹和陈昭(2015)[20]运用多部门经济模型对广东省1996—2011年的海洋产业结构与海洋经济增长的关系进行了分析。张耀光等(2016)[21]分析了2005—2012年我国海洋GDP超过美国的过程中,六个海洋子产业部门(工程、生物、矿业、船舶、旅游、交通)的演变情况。王波和韩立民(2017)[22]基于沿海11省(区、市)2006—2014年的数据,探究了海洋产业结构变动对海洋经济增长的影响。国内这些对海洋产业结构评价的研究,亦对海洋产业可持续发展颇有参考价值。

国内海洋产业研究热点和范围的变化,一方面反映了海洋产业战略逐渐从地方战略上升到了国家战略,另一方面也体现了学者们的研究视野越来越开阔,研究对象越来越细化,研究目标越来越有前瞻性。但目前对于近40年海洋产业发展可持续性以及各细分产业及其构成对海洋经济的影响研究还较欠缺,本文试图采用近40年的数据,通过多元回归模型、多部门经济动力学模型、因子分析模型为这方面的研究开辟新的空间。

1 研究方法

首先,在产业分类方法方面,本研究在进行海洋产业分类时,借鉴费希尔的三次产业划分思想,分为海洋第一产业、海洋第二产业和海洋第三产业。其中,海洋第一产业主要由海洋渔业(包括近海捕捞、海水养殖、远洋渔业);海洋第二产业主要包括海洋油气业、海洋矿业、海洋盐业、海洋船舶工业、海洋化工业、海洋生物医药业、海洋工程建筑业、海洋电力业、海水利用业组成;海洋运输交通业和滨海旅游业属于海洋第三产业。

其次,在计量经济分析方法方面,对于我国海洋产业演进的结构性特征,应用比例分析与增速比较分析的统计学方法,研究结构演变趋势。

运用多元线性回归模型对确定函数关系的可信程度进行检验,并区分出对某一特定变量影响较为显著和较为不显著的变量。把不同海洋产业产值和总产业产值分别作为自变量与因变量,应用多元线性回归的经验模型,揭示它们之间的线性关系:

多部门经济动力学模型常用于计算产业结构变动对经济增长的贡献率,其基本思想是在总量经济模型与多部门计量经济模型之间建立起连接,从系统工程角度对政策分析体现出一定的指导意义。本研究中把它嫁接于海洋产业与海洋生产总值的分析。

因子分析模型通过研究多个变量间相关系数矩阵的内部依赖关系,找出能综合所有变量主要信息的少数几个随机变量,以达到降维的目的。通过主成分分析,可以对各变量提取公因子。为了得到更加显著的因子荷载系数,SPSS提供了5种因子旋转方法,方差最大正交旋转较常用,它能使各因子的方差差异到达最大。本研究对“每年海洋第一产业与海洋第二产业年增速比”等共10个指标进行主成份分析。

在数据采集方面,本研究数据主要来源于国家海洋局编写的《中国海洋统计年鉴》(1993年、1997—2017年),其中可以找到1978—2016年海洋产业及海洋经济具体数据。但由于历史数据的统计不完全,1985年之前部分数据采集自《中国海洋年鉴》,进行补充。2017年和2018年数据采用《中国海洋统计公报》中的数据。

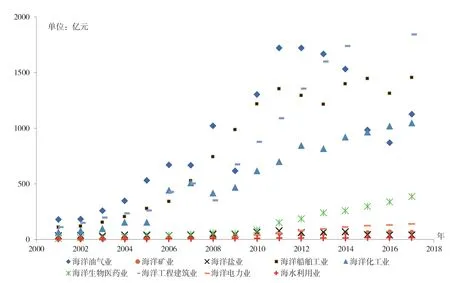

图1 中国海洋三次产业占海洋产业总产值(GOP)的比例情况

2 我国海洋产业演进中的结构性特征分析

中国辖300万km2海域,自北向南有“辽宁——海南”11个沿海省份。海洋产业产值从1978年的60亿元增长到了2017年的77611亿元,占GDP的比重也相应从1.63%增长到了9.37%。若将近40年中的每10年作为一个阶段,则4个阶段的平均增长速度分别为21.9%、24.0%、54.7%和11.3%;其占GDP的百分比由“1”到“2”到“4”再到“8”的年份分别出现在1978年、1986年、1995年和2001年。说明新千年后,我国海洋产业实现了改革开放以来最大的跨越式发展,产业形态和体系基本健全和丰富,完整的海洋三次产业结构已初步形成。通过计算海洋三次产业占同期海洋产业总产值(GOP)的比例(图1)可知,随着我国海洋产业体系的健全化,相应的海洋三次产业结构也由5.5∶1∶3.5转换成了0.5∶4∶5.5,海洋经济对海洋渔业的依赖度大幅下降,以海洋装备制造业和海洋服务业为代表的海洋二、三次产业对于海洋经济成长的贡献度自2001年起保持在40%~50%之间。更值得注意的是,经过2001—2012年长达11年的过渡期之后,我国海洋产业结构三、二、一的格局已成为一种新常态。

2.1 海洋第一产业的转型发展特征

自古以来,海洋捕捞和海水养殖就是劳动人民从海洋中获取物质资料的主要生产活动。对于渔民来说,更是赖以维系的重要工作和收入来源。长期以来,我国诸如大连、青岛、舟山等很多沿海地区都以其为主要的农业支柱产业,水产品在一些地方深受广大消费者的喜爱,供销两旺。统计资料显示,我国海洋渔业增加值已由1986年的122.58亿元提高到2017年的4676亿元。但我国1996—1998年间海洋渔业产值13%以上的增速,在迈进2001年之后就没有重现,始终维持在5%左右,甚至在个别年份(2006年和2017年)还出现了负增速。这与国家的海洋捕捞业负增长制度和限制海水养殖等环境保护政策有一定关系,但也反映出海洋第一产业可持续发展面临的困境。

图2 中国海洋渔业捕捞量与养殖量结构变化

在过去的二十多年间,海洋渔业内部结构中的养殖捕捞比慢慢地发生了变化。1996年海洋渔业养殖量只占38%,2000年提高至42%,2004年为48%,在2006年以后,其在整个海洋渔业中的占比开始超过捕捞渔业,并且逐年递增,2008年、2012年、2016年占比分别为52%、56%、60%(图2)。这与过度捕捞致使渔业资源减少、养殖技术发展促进海水鱼规模化生产,以及农业部门“休渔期”“限额捕捞”“海洋牧场”诸多产业政策等主客观多方面因素有关,未来必须坚持转变渔业产业结构,促进海洋渔业向绿色、协调、可持续方向发展。

2.2 海洋第二产业的高技术化特征

改革开放初期至20世纪末,海洋第二产业以海洋盐业和海洋油气业为主。其中,1984年—2000年间的海洋盐业增加值在12.01亿元~36.01亿元之间,占海洋生产总值GOP的比重处于10.1%~15.4%之间。2000年以后,随着海洋石油天然气的开发,海洋能源开发、海洋固体矿产资源开发、海水综合利用与淡化、海洋药物与保健品开发等技术得到重视,使得整个基于海洋资源平台的第二产业逐步发展,产业体系得到完善。海洋第二产业占海洋经济总产值GOP的比重在2010年达到了47.8%。

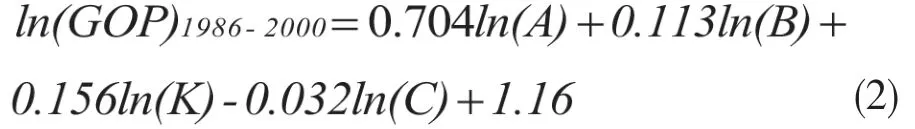

通过对我国海洋第二产业产值数据(图3)进行线性回归计算,结果显示:海洋建筑工程业、海洋船舶工业的回归系数分别达到138.9(R2=0.916)和101.9(R2=0.9 1 0),其发展趋势最明显;海水利用业、海洋盐业的回归系数分别为4.8 4(R2=0.953)和1.41(R2=0.248),增长最缓慢;海洋生物医药、海洋电力产业回归系数也都在50左右。说明通过近二十年的努力,我国海洋第二产业正逐步走向高技术化,涉海企业发展转型中越来越注重技术研发,海洋第二产业对环境和生态友好性越来越强。

图3 中国海洋第二产业各细分产业产值变化

2.3 海洋第三产业的服务化转型特征

2002年我国海洋第三产业首次突破了10000亿元大关,同年,海洋第三产业产值占海洋生产总值GOP的比重超过了50%,这与滨海旅游业的快速发展有直接关联。1985年海洋交通运输业产值为48.46亿元,是当时滨海旅游业产值的2.92倍;2000年海洋交通运输业占海洋生产总值GOP的比重为17.36%,仍高出滨海旅游业1.93个百分点。这种情况到2002年开始改变,并且在2006年以后,滨海旅游业始终高于海洋交通运输业创造的价值。

从年增速来看,滨海旅游业赶超海洋交通运输业的趋势已经形成。2013年以后,在中国经济进入新常态的背景下,中国海洋经济第三产业中的滨海旅游业以高于10%的年均速度增长,高于海洋交通运输业以及国内生产总值GDP的增长速度。滨海旅游业对区域服务经济的拉动系数很高,能够有效刺激内需,是许多沿海城市经济增长的重要引擎。

3 海洋各产业体系构成对产出的影响分析

3.1 不同海洋产业对海洋经济增长的贡献

海洋渔业、海洋油气业、海洋矿业、海洋盐业、海洋船舶工业、海 洋 化 工业、海洋生物医药业、海洋工程建筑业、海洋电力业、海水利用业、海洋运输交通业和滨海旅游业分别标记为A、B、C……L,GOP代表海洋生产总值,其中1986年—2000年,仅有A、B、C、K四个产业的统计数据。运用SPSS中的回归分析方法,计量不同海洋产业对海洋经济总值的贡献,GOP、A、B、C……L分别表示当年的海洋生产总值和不同海洋产业的产值,得到回归方程:

1986年—2000年,方程的R2为0.988,P为0.000<0.05,说明方程的拟合效果较好且整体显著。海洋盐业和滨海旅游业对海洋经济总产值的影响不显著,解释变量被剔除,海洋渔业是对整个产业产出的贡献度最大的自变量,其次为海洋交通运输业。

2001年—2017年,方程的R2为0.999,P为0.000<0.05,说明方程的拟合效果较好且整体显著。由公式(3)系数可知,海洋交通运输业、滨海旅游业、海洋渔业每增长1%,带动海洋生产总值增长均高于0.1%;海洋工程建筑业、海洋油气业每增长1%,带动海洋生产总值增长都高于0.05%;海洋电力业、海洋矿业、海洋化工业的带动幅度约0.03%,这间接反映了现阶段我国海洋产业仍应该以“海运、旅游、渔业、工程、资源开发”为突破口,带动海洋整体生产力的提高。

3.2 海洋产业结构性变动对海洋经济增长的贡献

前面(2.1节)的分析还反映了我国海洋产业体系构成中第二产业和第三产业的贡献率在21世纪后有了突出的变化,我国海洋经济成长的路径正循着“配第—克拉克”法则推进。运用多部门经济动力学模型,进一步研究海洋细分产业结构变动对海洋产出的影响。

用S表示海洋生产总值增长率,αi表示第i产业所占的比重,Si表示第i产业的增长率,Zt表示t年海洋产业结构变动对海洋经济增长的贡献率,Xt表示t年各细分产业产值占总产值比重所构成的行向量,Yt表示t年各细分产业产值增长率所构成的列向量,St表示t年海洋生产总值的增长率,Vt表示Zt占t年海洋生产总值增长率的百分比。计算公式为:

Z值和V值的变化情况如图4所示。在1987—1992年间,海洋产业结构变动对海洋经济增长的贡献率Z平均值为24.7,V值平均为124.99%;2002—2017年间,Z的平均值为19.62,V值平均为138.77%。也就是说,1987年至今海洋产业结构变动对海洋经济增长的贡献率平均在20%左右,近些年维持在10%左右。同时,Z值和V值的变化幅度和趋势基本相同,1992年、2003年、2006年、2010年的几次峰值,可以视为受海洋产业结构急剧变化或进一步丰富的影响,之前和之后的扰动也与当年海洋产业结构的单调或丰富息息相关。

图4 中国海洋产业结构变动对海洋经济增长的贡献情况

3.3 海洋产业指标对海洋经济效益的影响

运用SPSS的因子分析模型,通过对2001年以后每年海洋第一产业与海洋第二产业年增速比、海洋第二产业与海洋第三产业年增速比、海洋产业占GDP的比重、海洋产业的年增速、海洋捕捞—养殖比、运输客—货比、海洋轻(生物医药与化工)—重工业比、战略性海洋新兴产业(海洋化工业、海洋生物医药业、海洋工程建筑业、海洋电力及海水利用业)占海洋产业比、海洋第一产业与第三产业比值、海洋第二产业与第三产业比值共10个指标的主成份分析,提取较重要的若干个重要因素。在进行因子分析前,对数据进行信度检验显示的KMO值、Bartlett值分别为0.645和0,符合因子分析要求。

按照特征根大于1的标准提取主成份,用方差最大正交旋转法对初始因子荷载矩阵进行旋转,得到公因子特征值及累计方差贡献率(表1)以及正交旋转后的公因子负荷矩阵(表2)。

从表2可以看出,其累积方差贡献率大于75%时,可以提取3个公因子。公因子1在“战略性海洋新兴产业占GOP的比重”“海洋养殖—捕捞比”“海运客—货比”“海洋第二产业与第一产业比值”“海洋第三产业与海洋第二产业年增速的比”六个变量指标上有较大负荷;公因子2在“海洋第三产业与第二产业比值”“海洋第二产业与海洋第一产业年增速的比”“海洋第三产业与海洋第二产业年增速的比”三个变量指标上有较大的负荷;公因子3在“GOP占GDP的比”“GOP年增速”两个变量指标上有较大负荷。

公因子1反映了海洋幼稚产业的发展潜力、海洋产业新陈代谢的内部优化能力和海洋产业逐步向“三二一”转型期的协调能力,可归纳为“新陈代谢”因素。公因子2主要反映了海洋第三产业的相对发展优势对海洋经济的影响,可命名为“纵向转型”因素。公因子3反映了海洋生产总值本身在国民经济中的内在潜力,可简称为“动能积聚”因素。它们直接或间接地影响着我国海洋产业近20年来的发展速度、质量和结构升级的效果乃至我国向“海洋大国”和“海洋强国”战略目标的前进步伐。

表1 公因子特征值及累计方差贡献率

4 结论及政策建议

4.1 结论

海洋经济是一种平台经济,海洋产业是在这个平台上开展的一系列生产活动。研究近40年间中国海洋产业演进过程和规律,表明“三、二、一”的产业格局已成为一种新常态,各细分产业都向着绿色、生态、人文的可持续方向转型。2000年以后,海洋交通运输业替代海洋渔业成为对海洋经济贡献最大的产业,其与海洋旅游业成长为海洋经济的主要驱动因素。意味着,未来品牌打造和科技创新将可能成为拉动整个产业价值链的核心要素。

近年来,海洋经济增长出现高峰的时机从侧面反映出产业不断细分及构成丰富化对海洋经济增长具有促进作用。因此,大力支持海洋新兴产业发展,以高科技、规模化、生态休闲为导向推动分工细化,对于促进海洋经济活力进一步迸发具有重要意义。

从海洋产业体系可持续发展角度看,还存在新陈代谢健康化、动能转换与积聚等问题。下一步,如何以“海洋牧场”推动传统产业集约化发展,以“科技强海”促进幼稚产业成长,以“生态和谐”提升海洋支柱产业的经济及环境效益,保障海洋产业机体健康,将成为未来我国海洋产业体系可持续发展研究的重要议题。

表2 正交旋转后的公因子负荷矩阵

4.2 政策建议

我国虽然是海洋资源大国,但在世界范围内还称不上“海洋产业强国”,我国海洋产业体系虽已具雏形,但有的高科技产业和幼稚产业还需要投入、需要创新、需要保护。目前来看,积极培育海洋第二产业中的高科技产业和打造海洋第二产业中的品牌效益是产值持续增长的可能突破口。应以创新为引领,加大对海洋高科技企业、科研院所的研发投入,创建科技孵化器和协同创新中心;以服务为导向,实施国家海洋品牌计划,提升品牌美誉度、标识度。

基于海洋三次产业内部结构特征,建议利用科技手段提升养殖类水产品的营养价值和口味,以益于海洋渔业的内需和外向型出口及捕捞环境保护;采取一定的财税政策促进海水利用、海洋电力、海洋生物医药的研发和规模化生产,提高资源利用效率,服务老龄化社会临床用药和保健需求;发挥海洋旅游业的带动性,拉动相关城市群经济,例如“长三角城市群”“珠三角城市群”“环渤海城市群”的协同发展,扩大“海—陆”联动效应。

积极探索海洋第四产业,包含海洋空间利用、深海采矿、海洋科技教育综合服务、海洋信息服务、海洋环境保护等领域。海洋经济增长的下一次高潮极可能会出现在这其中某个或若干个产业的成形期。

在未来十年,海洋第一、第二、第三产业内部的结构性转变仍将是产业协同、产业集聚、产业升级的基本课题。促进产业构成丰富化与新陈代谢健康化,淘汰落后的生产方式,因地制宜地打造生态可持续海洋支柱产业,是我国海洋产业体系可持续发展的有效路径。

致谢:特别鸣谢上海海洋大学杨正勇教授、姜启军教授,上海应用技术大学杨顺勇教授对本文初稿提出的修改意见。

——以我国沿海11个省市为例