基于纽约占用执照规则框架建构我国建筑使用管理制度

周剑云,黎淑翎,戚冬瑾,庞晓媚

(华南理工大学 建筑学院,广东 广州 510640)

私有建筑属于私人财产,但城市中的私人建筑本身具有公共属性,比如建筑的体量影响到邻里的日照和通风,建筑的形式影响城市风貌和文化特征等。因此,城市建筑被纳入城市公共管理的范畴。建筑的公共属性具有多个层面,建筑物质形态的公共属性显而易见,且已建立开发管理制度,可能发生外部效应的建筑使用行为所具有的公共属性却被忽略了。我国城市规划管理主要是针对开发建设过程,而缺乏建成后的使用管理,这种管理缺位表现城市建成环境的一系列矛盾和冲突。

城市建筑的公共属性包含建筑本体安全和建筑使用安全两个方面,并表现为以下三个层次:第一,建筑自身安全层面。建筑自身的物质安全具有公共属性。城镇房屋倒塌可能危及公众的生命和健康、危害公共财产等;建筑使用安全也具有公共安全属性,比如建筑超载使用会影响建筑结构安全,不合规存储烟花、爆竹、煤气罐等都存在重大安全风险。第二,邻里关系层面。不按照建筑设计用途的使用行为可能导致邻里矛盾和利益纠纷,比如集合住宅中“日租房”使用所产生的电梯使用频率的变化及相应的使用费用分担,陌生人给邻里带来的安全风险等诸多问题,还有住户捡拾存放的垃圾而带来的邻里健康损害等极端案例。第三,城市经济与城市规划管理层面。大量的建筑不合规使用可能影响产业生态,比如大量的住宅用于办公则影响城市写字楼的价格,进而影响写字楼的开发投入,甚至改变城市功能布局;大批的住宅用于日租房就形同酒店,给酒店业及社会管理带来冲击;放任建筑不合规地使用也影响城市规划管理的目地并导致规划管理失效。

由于城市经济发展,已建成房屋的设计用途与市场使用价值之间出现差异。利益推动的建筑不合规使用现象大量涌现,在某些邻里和社区呈现出严重的使用冲突,而有些冲突表现为诉讼案件,诉讼过程暴露了建筑用途管治法律制度的缺陷,以及行政管理工作的缺位。这就给城市公共管理带来现实的、严峻的挑战。

一、建筑使用问题与公共管理面临的挑战

2016年,长沙某楼盘一住宅改为学生托管中心而遭到其他业主反对,投诉到物业管理公司协调未果后,随后又诉诸法院。法院认为托管中心的行为违反了《物权法》及与物业管理公司签订的协议,也损害了其他业主的权利,遂判决被告恢复房屋的住宅用途并停止经营行为[1]。站在建筑使用与公共管理的角度,该案件有几个值得讨论的问题。(1)家教辅导活动是否是住宅用途的权力?学生托管中心的学习辅导活动与住宅内的家教辅导活动有什么实质性的区别?是行为性质的差异,还是行为规模的差异?可能的差异主要是两个方面,第一是行为主体的雇佣与非雇佣的差异,第二是使用活动规模上的不同。就家教辅导活动的邻里影响而言,行为主体与行为影响无关,而与行为规模有关;为区别住宅与学生托管中心如何规定辅导活动的规模?(2)《物权法》和物业公司的协议能否成为裁判建筑使用权利的充分依据?《物权法》第77条明文规定“业主不得违反法律、法规以及管理规约,将住宅变为经营性用房”。其中“将住宅变为经营性用房”的裁判标准是什么?反映到该案件中就是“住宅与学生托管中心的实质性区别是什么”?裁判的依据和标准是建筑物质形态的变化,还是使用行为的变化?就77条规定而言,物权法在住宅物质形态与使用规则两个方面均不足以裁决该案件。(3)公共管理如何满足新的社会需求?学生托管中心的功能是弥补学生放学之后与家长下班之前的时间缝隙的一种市场化的托管服务,是适应新的社会需求而产生的一种新的建筑用途,这种功能用途既不是托儿所、幼儿园,也不是青少年活动中心。目前既没有设计用途为“学生托管中心”的专门建筑,也没有“学生托管中心”的建筑规范,公共部门如何满足新的社会需求呢?该案件否定了学生托管中心只是协调住宅业主与其邻居之间的私人矛盾,而变相地忽视了新的社会需求,并且加剧了既有建筑用途管理无法适应社会需求的制度矛盾。这个案例触及建筑使用的私人权利与公共权力的边界问题,牵涉建筑类型的区分标准,以及公共管理的目的与目标问题。

2018年,海口某住宅楼一住房的天花板开裂并渗水,业主认为是楼上住户改建所致,遂向地方住建部门和城管部门投诉。经核实:楼上的住宅原为三房两厅,现改为八个均配有独立卫生间的“房中房”用于出租。住建部门责令上层业主停止施工,但表示房屋改造是否危及结构安全需经专家核定。城管部门则表示,只有当住建部门认定房屋分隔危及结构,他们才能做出相应处理[2]。该案的核心问题是:(1)集合住宅所有权中专有部分与共有部分的规定及认证问题。私人住宅内部的建筑结构部分,包括楼层板、承重墙柱等属于共有部分,如何保护这种位于私人领域中的共有财产?如何定义共有部分的使用权力并建立使用规则?是否应该建立私人住宅装修的行政许可制度?如果对住宅装修设立审批制度,审批的内容与权限是什么?也就是公共管理制度的建构问题。(2)“三房两厅”为建筑设计用途,“八个均配有独立卫生间的出租住房”为业主装修改造之用途,如果这种改造没有对住宅中的共有部分造成伤害,也就是没有出现楼板“漏水”的情况,邻里和公共部门是否具有干涉的权力?更具体的表述是业主提出这种装修申请政府是否应该批准?显然,将“三房两厅”合并“一房一厅”是业主权力,将“三房两厅”细分“四房一厅”使用也在邻居可以接受容忍和的范围之内。这就是涉及到住宅的权力及其权力规定的形式问题。如果住宅权力规定只体现为物质空间形态规定,也就是业主不能改变设计图纸上的空间格局,这不符合实际,也显然缩小了业主的权力;反之,则是本案发生的情况;简单使用空间形式来规定使用行为显然是不充分的。究其实质,邻里冲突的根源不是楼上住户改变空间格局,而是这种改变伤害了楼下住户的利益。可见,住宅用途权力应当表现为住宅专有与共有部分的明确划分及其专有部分的使用规定。特别需要指出的是空间规定与使用准则是两类不同规定,尽管两者之间存在内在的联系,但是不能混淆。

上述案例中的具体问题可以概括为三个层面的一般性问题:(1)建筑用途的权力概念与定义,及其权力的实项内容的法律规定;(2)出于维护公共利益的目的确定建筑使用过程中私人权力与公共权力的边界问题;(3)对私人建筑使用应采取公共干预的方式问题。

现实中普遍存在的问题是建成房屋的实际用途与设计用途不一致,这种用途不一致会产生几个层面的问题:一是建筑自身的安全问题,包括建筑结构安全和消防安全等。二是导致邻里冲突,包括利益分配、生活滋扰等。三是影响城市规划目地的实施与规划管理的权威。可见,建筑用途管理涉及城市公共安全和公共利益、邻里和谐等公共管理事项等。从公共管理层面来看,不合规使用所产生的建筑结构安全问题涉及城市建设主管部门,建筑消防安全涉及城市消防部门,不按照设计用途使用涉及工商经营场所管理,由此导致的邻里冲突又涉及城管部门和规划主管部门,最后还诉诸法院。这种涉及多部门的公共事务管理就需要完善的法律制度,在跨部门之间建立共同管理的机制——也就是建筑使用管理的法律制度。

事实上,建筑用途的管理是所有城市的重要议题。美国、加拿大、新加坡以及港澳台都采用了相似的管理制度,即占用执照或使用许可证。其中,以曼哈顿的高密度和复杂的混合用途管治为特色的纽约建筑“占用执照”制度对我国城市更具有借鉴价值。

二、我国建筑用途管治研究现状

建筑使用管理制度是一项普遍的制度设定,主要表现形式是“使用证书”,就是对建成房屋的每个部分指定(规定)特定的活动(用途),包括活动的类型、规模及形式等。我国城乡规划管理体系中几乎没有建筑使用管理的内容,地方层面的零星规定也鲜有实际的影响,针对使用认证书制度建设的系统性研究也基本空白。以“建筑使用制度”“建筑使用证书”“建筑使用准照”等关键词查询,中文文献近乎为零。以英文“certificate”和“occupancy”及其常用的替换词“permit”和“occupation”为组合在知网上搜索相关论文,在规划和建筑领域仅搜得27篇文献;其中,22篇文献只出现了相关词语,并没有进一步的解释;4篇文献对此有两、三句话的解释;1篇文献针对波士顿“占用执照”对消防监管的作用进行了说明。并且,27篇文献中约有8篇是关于纽约市占用准照的介绍。可见,国内学者对纽约的占用执照制度关注度比较高。

表1 文献中关键词所涉及的地区分布 (单位:篇)(作者自绘)

通过文献研究和比较港澳台的建筑使用管理制度,纽约占用执照(certificate of occupancy)的管理内容和制度设计比较完善。借助全文翻译和出版《1961纽约区划决议案》之际,在全面认识纽约区划的用途管治和规划管治法律的基础上,深入研究以“占用执照”为核心的建筑用途管治制度,为完善我国土地用途管理及城市管理提供建设性意见。

三、纽约的“占用执照”与用途管治的制度框架

(一)设置“占用执照”的目地与作用

为确保投入使用的建筑及构筑物完全符合区划条例、建筑准则及其他相关法规的要求,并在建筑使用过程中按照开发许可及建筑许可的内容进行,防止业主或占有人私自变更建筑的用途,保障规划的实施和建筑物的安全,出于上述目的而建立“占用执照”制度。

在纽约市,开发管理手段主要有三个阶段:开发许可、建筑许可及使用许可。获取占用执照是项目完成建设之后,合法投入使用之前的最后环节。

所有新建建筑及开敞地块在完工之后与正式投入使用之前必须取得“占用执照”,该执照证明:建设工程完全符合适用的法律法规;所有申报文件已经完成;应向纽约市房屋局(Department of Buildings)缴纳的费用已经付清;所有相关的违规已经解决且处罚已经执行,并获得所有需要向其他城市部门申请的批准。

已经完成的建筑或被使用的开敞地块,出现下列情况的也需要申请占用执照:(1)整体或部分改变原占用执照上列明的占用组(occupancy group)或者区划用途组(use group);(2)多户住宅楼增加居住房间或公寓的数量;(3)改变后的用途或使用情况与原占用执照许可的不相符,而且需要相关法规的特殊条款支持;(4)现有的出入口有重大的变化[3-4]。如果房屋局认为一个物业可以安全地使用,但还有一些重要的议题尚待审核,可核发列明有效期限的临时占用执照[5]。

如果物业没有获得占用执照,或者持有的临时占用执照失效,那么业主或占有人将很难甚至不可能为物业购买保险、销售物业或利用物业进行融资。占用执照不仅约束业主与建筑使用人,也对城市所有的机构和官员都有约束力[6]。

如果说纽约区划和建筑规范是赋权的话,占用执照属于严格的依法确权,明确规定建筑物只有“占用执照”所确认的使用权力。

(二)“占用执照”规则框架与主要内容

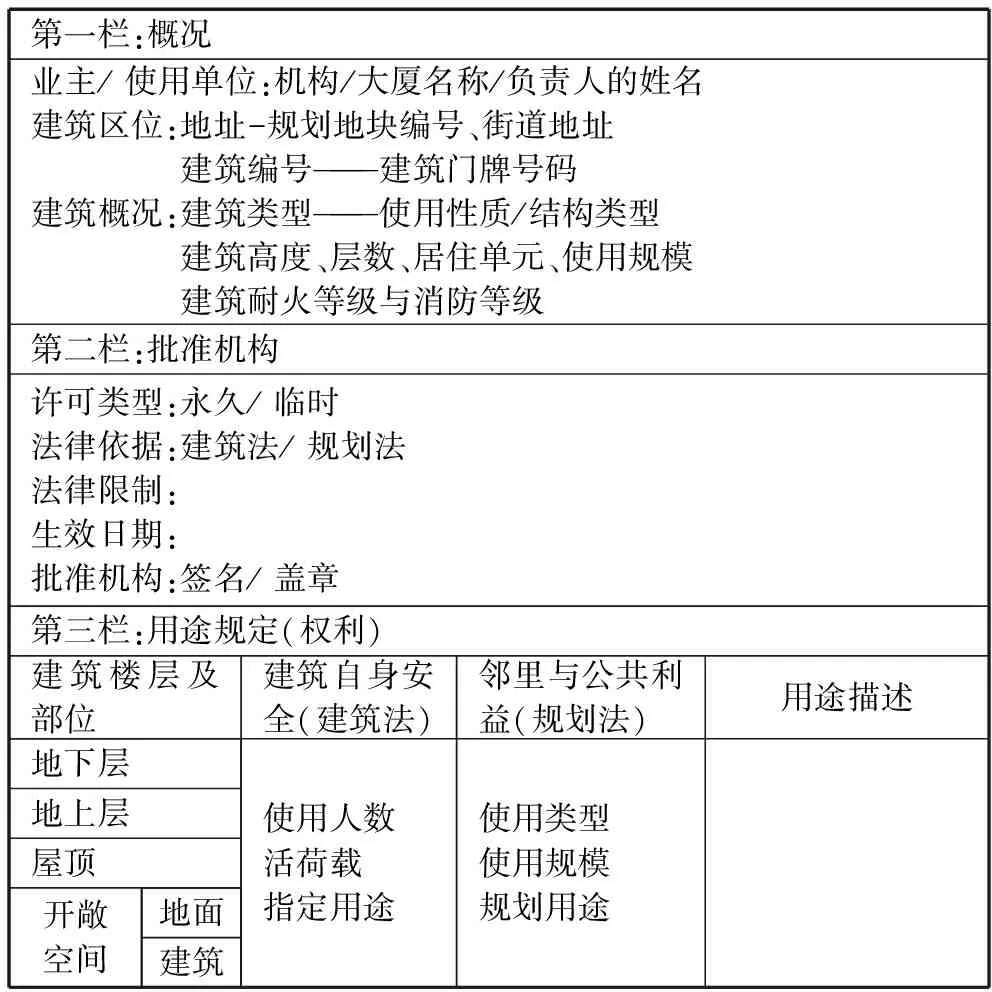

表2举例说明纽约正在使用的占用执照。纽约建筑占用执照的规则框架大体分为三栏。第一栏是建筑基本信息,包括地址、所在街区和地块的编码。第二栏是许可机构与许可依据,包括主要许可文件的编码、行政依据、证书的类型和生效时间、所依据的法规和准则、建筑物的检查结果说明、房屋局委员的签字,以及其他特别的约定或许可条件。第三栏是建筑各层规定的用途与要求,主要包括:层数、高度、居住单元的数量;开敞空间的数量和类型和相应的使用说明;涉及楼层和空间许可的最大活荷载以及允许的人数上限;主要消防和警报系统的类型;以及其他重要的相关信息等。

表2 纽约占用执照示例(作者根据纽约市建筑信息系统下载的占用执照翻译编辑)

NOTE:1) THESE PREMISES 400 5TH AVENUE CONSISTING OF TAX LOTS 47 & 48 HAVE BEEN DECLARE ONE ZONING LO AS PER SECTION 12-10 OF THE ZONING RESOLUTION AND BEEN RECORDED AT THE OFFICE OF CITY REGISTER UNDER CRFN#20050000707132, 20050000707133 2) SPECIAL PERMITS CPC APPL.#S C070469ZSM & C070470ZSM A.TRANSFER OF 173,692SF OF FLOOR ARE FROM 401 FIFTH AVENUE AS PER SECTION 74-79 AND 81-212 B. MODIFICATION OF SECTION 81-27 ABD 81-277 DAY-LIGHT COMPENSATION C.MODIFICATION OF SECTION 81-45 AND SECTION 37-04 PEDESTRIAN CIRCULATION SPACE TO REDUCE THE AMOUNT OF PCS REQUIRED AND MODIFY REQUIREMENTS DIMENSION OF AND OBTRUCTION WITHIN BUILDING ENTRANCE RECESS AREAS AND CORNER ARCADE 3) ALL HOTEL ROOMS ARE PROVIDED WITH DAYLY CLEANING SERVICE 4) REFUSE IS REMOVE BY HOTEL STAFF FROM EACH FLOOR USING SERVICE ELEVSTOR THAT IS NOT ACXESSED BY HOTEL GUEST备注:1)该物业含47号和48号纳税地块,并根据区划决议案的规定合并为一个区划地块,已在城市登记办公室备案;2)规委会特别许可及区划修改的相关条文;3)所有酒店房间配有每日清洁服务;4)废弃物由酒店职员通过服务电梯运离每一层楼,酒店顾客无法进入服务电梯

注:原占用执照列明所有楼层的信息,此表仅节选部分楼层信息做示例说明。

纽约“占用执照”中用途管治的实质性规则是第三栏,其内容涵盖《建筑规范》和《区划决议案》的内容和要求。表3概括了建筑用途管治内容与管治目标的关系,主要包括:保障建筑安全、协调邻里冲突和促进规划实施三个部分。纽约“占用执照”用途管治框架是建筑规范与规划法律文件的集成。许可人数上限、活荷载、建筑准则占用组是《建筑规范》要求;居住单元、区划用途组和用途描述是《区划决议案》的要求。我国的“房中房”现象若出现在纽约,依据事实可以裁定为“增加居住单元或出租单元”的情况,则属于违反“占用执照”的行为。纽约占用执照内容反映的是以法规整合方式建立的一种跨部门的管理机制。

表3 纽约建筑用途管治规则框架(来源:作者自绘)

(三)占用执照的核发部门与协调部门

纽约市房屋局是占用执照的主管部门,负责对完成的建设项目进行检查,并接收和审核占用执照的申请文件,核发占用执照。同时,房屋局也要负责物业投入使用后的日常监督,接收关于建筑违规的公众监督和投诉,授权人员可以在其管辖区域进入建筑或构筑物进行检查。如果占用执照出现错误,或者核发执照所依据的信息有误,房屋局可以要求“标准及上诉理事会”或有管辖权的法庭撤销、取消或修改占用执照[6]。

另外,房屋局应向消防局汇报核发或修改占用执照的情况,房屋局委员应基于消防局委员的意见设立汇报程序[4]。消防局和环境修复办公室(Office of Environmental Remediation)都有权对占用执照的申请提出反对意见[7]。

纽约占用执照属于行政许可事项,主管机构要落实相关法律要求。核发部门是全面负责的机构,包括与其他公共部门的协调。

(四)建筑的使用与公共监督

为促进建筑按照占用执照的要求使用,依照法律规定占用执照应当永久地黏附在建筑物公共大堂、走廊等由房屋局委员要求的显眼位置的结构上。并且,关于楼板活荷载的特殊情况还应张贴在每一个适用的楼层的公共位置。其目地是让所有使用者都知晓建筑的使用要求,并遵守占用执照的规定。

房屋局负责维护的房屋信息系统可以供公众上网查询全市所有建筑物的情况,包括所有区划地块上曾经获批的占用执照;或者曾经被拒绝的占用执照申请;建筑的违规行为和处理结果;公众的投诉及房屋局授权人员对投诉事项的检查和处理结果。房屋局必须定期在网站上更新所有新建筑获批占用执照的情况,并报告市议会议员及社区理事会[4]。

(五)违规使用与处罚

处罚是实现证照目标的有效手段,也是法律制度的必需环节。房屋局根据违规行为对生命、健康、安全、公共利益或经济刺激政策的影响程度,将建筑使用违规行为分为三类:“有立刻危害的违规行为(immediately hazardous violations)”,“重大违规(major violations)”和“较小违规(lesser violations)”。

使用未依法获得占用执照的建筑属于“有立刻危害的违规行为”。对于这类违规行为,建设委员可以采取的强制执行方法包括:向环境控制理事会或其他行政法庭提起诉讼;或者采取民事或刑事司法程序以获得赔偿、罚金或实施监禁;颁布和执行强制命令;颁布指令,要求整改非法的用途或条件;以及相关法规要求的特别救济等[4]。

部分违规行为被视为公共妨害(public nuisance),诸如在住宅房屋中开展办公或经商活动等。减少公共妨害所采取的方法是关闭违规的建筑或地块,但在关闭之前须要通知占有人并给予听证的机会[4];阻碍入屋检查则被认定为在刑事法庭受审的轻罪[6]。

(六)纽约用途管治制度的特点

比较我国的土地用途管治与规划建设管理制度,纽约的占用执照制度具有以下三个特点:

(1)将土地用途管理要求有效的延伸到建筑用途管理。用途管治的最终对象是“使用活动”,城镇空间的大部分活动分布在建筑的楼板上,建筑用途管治是实现用途管治目标的最终环节。区划用途管治的空间单元是地块,建筑用途管治的空间单元是建筑物的楼层及部分(房间),由于“地块”和“楼板”的物质属性不同,土地用途管治的规则不能直接适用于建筑使用管治。比如,建筑楼板有额定的使用荷载限制,这是使用行为的刚性约束条件,地块的承载力取决于建筑地基进而基础,与建造技术相关,是使用行为的弹性限制条件。考虑到“用途管治”的空间载体差异,纽约根据现状建筑使用的情况再在建筑法规中设立“建筑占用分组规则”,并且还明确了区划用途分组与建筑占用分组的对应关系。

(2)纽约建筑执照中的楼板用途规定不是建设文件中房间用途的认定,而是参照建设文件的房间名称,依据“建筑占用分组规则”许可一个占用组的代码,业主可以在许可用途代码下不同用途类型之间进行自由转换。尽管在建筑实际使用过程中,一个房间不能同时开展有冲突的两个及以上的活动,但是可以将有冲突的活动安排在不同的时间段;换而言之,协调使用行为冲突有空间分离与时间分离两种方式。用途组给出可以选择的权力意味着业主在不同时间阶段可以有不同的用途选择,从而能够及时回应市场经济的发展需求,进而维持建筑与城市的活力。

(3)明确了建筑用途管治的责任机构。纽约占用执照的主管部门是房屋局,它不仅是许可机构,也是实施监督和强制执行的机构。法规同时规定了房屋局应当与其他相关部门之间建立日常沟通及汇报机制,包括消防局、市议会和社区理事会。房屋局负责维护的建筑信息系统提供了全市所有建筑物的详尽信息。该系统的信息查询非常方便,也为群众举报和投诉提供了一个直接的途径,有效地改善了公众监督。

占用执照是开发建设管理过程结束的标志,也是建筑使用管理的前提与开端,是联系建筑开发管理与建筑日常使用管理的纽带。纽约的建筑使用管理制度的特征是以“占用执照”为平台,对有关建筑用途管制的法规文件和区划用途管理的法规文件进行统合,形成了简明、清晰、统一、完善的用途管治体系。占用执照促进了多部门协调的治理模式和公共监督,严格的处罚制度保障了用途规章制度的实施。

四、建筑用途管治制度建设的核心问题

针对我国目前城市建筑用途管理缺位的问题,纽约占用执照制度是一个值得学习借鉴的样本。但是,我国与美国政治制度上的根本差异使得准照制度不可能移植和照搬,而只能是在理解其管理实质的基础上针对我国的国情和城乡规划管理体系进行创设与建构。建筑用途管治制度的建构可能涉及三个核心问题:权力规则、管治技术和管治空间单元,以及与我国现行规划建设管理架构和用途管治技术体系相协调。

(二)用途与权力

土地与建筑的用途是一项权力,传统社会中土地用途权力由许多习惯因素或乡规民约;而在城市化国家或地区,这是一项法定权力,且分散在土地法、规划法和建筑法等多种法律和规范之中。用途(use)亦即“使用”,使用就是活动,土地或建筑的用途实质是规定一种活动,比如一块土地被指定为“居住”用途,这意味着这块土地可以开发建设为住宅,且在住宅建筑中进行“睡眠、吃饭、洗浴、学习、会友”等活动,法律不仅保障这些活动在住宅内进行,而且还保护这些活动能够正常进行的外部环境,比如为保证“睡眠”居住区就有噪声的控制规定等。由于用途与人的生活/生产活动相对应,而随社会经济发展生产与生活活动的形式种类日趋多样化,与之相应的用途规定就变得非常复杂。每个国家的用途权力的内涵差异很大,用途权力的规定方式也不同。

《1947英国城乡规划法》明确规定所有土地只具有1947年现状用途的权利,并明确规定任何改变1947年土地状况与建筑用途的行为都必须获得规划许可,这就是所谓的开发权国有化。英国城乡规划的“开发”定义是“在地上、地面、地下进行的建筑建造、工程建设、矿产开采或其它工程,或对任何建筑、土地使用中所进行的任何实质性的改变”[8]。后半句“对任何建筑、土地使用中所进行的任何实质性的改变”不是一种物质上的变化,而是一幢建筑或一块土地在使用功能上的转变。其中“实质性”的变化是指“性质(kind)”的变化,比如从住宅转化为商店;或“程度(degree)”上的变化,把私人住宅作为学生寄宿不构成住宅性质的改变,而如果将住宅转变为私人旅馆就属于实质性转变。尽管规划法对“实质性”没有明确的界定,但是,在《用途分类规则》和《一般开发规则》等辅助性法规中对其有明确的规定[9]。这实际上体现为用途权力的法定原则。

澳大利亚昆士兰州也采用用途权力的法定原则。《1997整合规划法》第4部分明确规定:规划文件生效之前的房产用途是合法用途,新的规划文件不能阻止现状用途继续使用,或进一步规范使用,或要求改变使用[10]。尽管不是现状用途,但是在整合规划法实施之前获得的土地用途可以继续。

纽约区划更充分地体现用途法定的原则。《1961纽约区划决议案》明确规定:第一,现状用途是合法权力;第二,区划赋予的用途是法定权利,包括变更现状用途与现状建筑的权力;第三,不一致的用途受到区划法律的限制,所谓“不一致的用途”就是现状用途与区划规定的用途不一致[11]。比如某个业主的地块现状用途是工业用途,区划规定的用途是商业,那么这个地块的现状用途就属于不一致的用途,不一致的用途根据其环境影响的状况指定不同的存续期,存续期间只能维持或改变为一致用途,不能加强现状用途,或在遭受灾害后拯救现状用途。所谓法定权力,就是在区划规定的用途组内转变用途不需要申请规划许可,从不一致用途向一致用途转变属于法定权力。

区划给定的用途是主要用途,伴随主要用途的可以是辅助用途。区划法对辅助用途也进行了详细的规定。比如,区划法规定居家工作(home occupation)是“居住”的辅助用途,居家工作的具体规定见表4。

表4 居家工作的相关规定(来源:作者根据文献[7]翻译整理)

回到我国现实问题,针对长沙学生中心托管案,如果依据区划用途规定,在住宅中“同时教育超过4个学生”就不属于居家工作,也就不是住宅用途的法定权力;那么托管中心就不能位于住宅中。为适应多样而复杂建筑的使用行为,按照建筑类型详细规定用途权力的实项内容就变得非常重要。

在成文法规层面,我国宪法规定的土地权力只有全民所有和集体所有两种形式,除了农村宅基地之外,其他私人或私人性质机构只能获得土地使用权。物权法将合法取得的土地使用权定义为一种用益物权,比照土地所有权的法律内涵,作为土地使用权的用益物权缺少了“处分”的权力。物权法等相关法律将获得土地使用权土地上开发的房屋规定为所有权,且无论这些房屋是售卖还是自持都具有所有权;当然,集合住宅还要区分专有部分和公有部分。私人房屋具有全部的所有权利,包括“占有、使用、收益、处分”的权力,由于房屋与其所占用土地具有不可分割的特征,为实现房屋所有权中可“处分”的权力,物权法还同时规定房屋买卖必须与房屋所占用的土地一并转移,这实质上又赋予私人房屋所占用土地的处分权力。换句话说,私人获得特定土地使用权不能单独处分,在土地建造房屋之后,土地可以与其上部的房屋一并处分;土地使用权的用益物权规定与在用益物权的土地上开发的房屋及其房屋所占用之土地具有处分权力之矛盾反映了物权法律自身的不完备性,许多社会矛盾都根源于此。

我国城市中大部分私有财产性质的土地和私人房产是土地权力区分为所有权和使用权的法律制度建设以及住房政策改革的结果。住房改革属于一次性的分配政策,这里不作深入讨论。现从私人土地开发和私人房产发生的角度阐述私人物业的权力来源。依据土地管理法和物权法等有关法律法规,私人购买的土地权力是“土地使用权”,这只是一种用益物权,用益物权的一般权力性由物权法规定,而土地使用权的实项的、具体的内容由“土地出让合同”规定,包括土地用途、土地开发强度,以及开发土地所承担的义务等;并且这些土地权力的实项内容由城乡规划主管部门依据批准的控制性详细规划提供,控制性详细规划的用途分类和地块用途的名称必须依据《城市用地分类与规划建设标准GB5017-2011》来编制。可见,私人物业的权力由土地出让合同给定,合同的实项内容由控制性详细规划给定,控制性规划中标识的用途名称必须采用《城市用地分类与规划建设标准GB5017-2011》给定的术语,这就意味着该标准不仅是一个规划编制的技术规定而且还是一个关于用途权力的解释,后面将讨论这个标准能否定义和解释用途权力问题。从私有物业产生过程来看,私人物业的权力仅限于土地出让合同的规定。

由于是从公共财产中“售让”一部分财产给私人使用和所有,那么,合同约定的内容就成为私人权力的实质性权益,并通过物权法等法律与技术标准和规范来实施和保障。现在的问题是物权法等法律与技术标准和规范能够充分保障合同约定的权益吗?仔细审视《城市用地分类与规划建设标准GB5017-2011》关于土地用途的术语名称,这个文件只是罗列了用途分类的代码,以及列举了每个用地代码所包括的主要建筑类型。控制性编制主要表现为土地分块与地块代码化的过程,土地用途代码限定了可以开发的建筑类型,而没有确立每种建筑类型不同功能部分的使用规则。土地用途规定与建筑用途规定是两个不同层面的用途管理规定,二者之间没有替代性和互换性。我国关于“建筑使用”法律法规文件的缺失是用途管治制度的重大缺陷,也是许多社会矛盾和现实问题的根源。

(二)用途管治技术:用途分类与用途分组

用途管治是规划工具的一个组成部分,是落实规划管理目标的重要手段;用途分类与用途分组是两种不同的技术工具,分别服务于不同的规划目标及制度。近代城市规划是自由市场失灵的产物,规划与市场的关系的观念差异区别了规划的角色与地位。坚持市场主导的观点认为规划作用应该遵守最小干预原则,比如,英国的规划理念就曾经将规划的作用定位在“协调土地利用的冲突”。而坚持规划积极干预的观点则突出规划的引领作用,在前苏联和计划经济时期的中国尝试用计划替代规划,在向市场经济过渡和转型过程中仍然将城市规划作为政府领导市场的重要工具。在我国发展规划主导的规划体系下,具有用途管治特征的控制性详细规划就成为落实城市总体发展目标和优化调整城市功能布局及空间形态的法制工具,土地用途成为发展目标的载体。

服务不同规划管治目标的用途管理方式存在巨大的差异。出于“协调土地利用的冲突”的用途管治目地就是排除与现状使用或规划目标不相容的用途,不是固化土地或建筑的某一种用途,而是保障私人土地用途的权力;并强调适应市场的灵活性,多数采用“用途分组”的管理模式。所谓用途分组就是基于活动的相容性的原则,将同类活动及相关活动归并为一个用途组。对于规划管理而言,针对某个地块许可的用途就不是一个具体的、特定的用途,而是一组用途,用途组内的不同用途可以自由组合或替换。

纽约区划是用途分组管理的典型代表。基于地面或建筑楼板上使用活动的相容性和关联性共确定18个用途组。有些用途组横跨多个用途类型,例如用途组6就列明51项具体的用途,包括(A)便利零售或服务业的面包店、理发店等15项;(B)办公室的政府办公室、商业办公室和专业办公室等2项;(C)零售或服务业的古董店、艺术品店等54项;(D)公共机构中的法院、消防局等8项;(E)非营利性俱乐部;(F)辅助用途[7]。

同一类用途,由于使用活动的规模不同而划分到不同的用途组。比如售卖面包和生产面包的活动,面包店的生产面积小于750平方英尺的划为用途组6(零售和商业),而不限制生产面积的面包店则被划为用途组17(工业),这主要是考虑货运量对分区地块的影响。从私权角度而言分组用途实际是一组权力束,而从公权角度而言这又是私权与公权的边界。边界内保障私人权力的自由行使,如果超出这个边界则受到公共干预。

我国城市规划管理采用“建设用地规划许可证”和“建筑工程规划许可证”的“两证”管理模式。用途管理是规划许可的重要内容,管治方式采用“用地分类”的技术工具。我国强调规划主导的规划体系,城市总体规划的任务是综合城市社会、经济、文化、环境等发展目标和要求,并转化为空间布局和土地利用规划,其中土地利用规划采用“用地分类”的规范标准;控制性详细规划是结合土地现状与当地的发展诉求,落实城市总体规划的目标与要求,其成果内容包括用途管治与开发强度控制,这里的用途管治仍然采用“用地分类”的国家标准。在规划管理环节,规划许可是将规划要求转化为开发权力,建设用地许可证给出的规划设计条件必须与控制性规划一致,建筑工程许可证主要是审查建设项目与用地许可证的一致性,由此可见,我国的城市规划体系和管理表现为总体规划目标的落实过程,其中“用地分类”就是城市目标的传导工具。将总体规划的“目标”转化为“建设项目”,规划管理过程结束了,用地分类的任务就完成了。用地分类是我国规划体系内部的一个纯粹技术工具,与用途分组的土地赋权的法治工具本质不同,二者不可混淆。

我国规划管理以建设项目竣工和规划验收为终点而宣布结束,建成后的使用处于放任状态,这是规划管理制度的缺陷。其实,建筑只有开始启用或建筑运行(operation)才实质性地对城市社会、经济、文化和环境产生真实的影响。不管工厂的生产过程可能排放什么危害物质,如果这间工厂没有投入使用,那么它就是一堆重新排列的砖头和钢铁,除了影响景观风貌,并不会对城市社会、经济、环境产生实质性的影响。因此,建筑使用才是城市公共管理的开始,而不是结束。

建成房屋的使用管理与伴随产权转移的规划建设管理的属性不同;我国规划建设管理属于产权转移过程的管理,具有民事合约与公权干预的双重特征;而建成房屋纯粹属于私人财产,对其用途管治就属于纯粹的公共干预范畴。建筑使用管治思想和管治方法不同,辅助用途管治的技术工具与建设过程的管治工具不同,用地分类规范需要向用途规范转化。

(三)土地用途管治与建筑用途管治

土地用途管治的对象是地块,建筑许可(工程许可)、占用许可的控制对象是建筑及其楼板。城市中的大部分活动都是发生在建筑空间中,规划确立的土地用途管治只有深入到建筑空间的用途管治才是最终落实,这就需将规划地块的用途管治延伸到建筑内部空间,也就是延伸到建筑的楼层或房间。显然,建筑的人造空间与地块的自然空间属性不同,建筑空间有明确的目的以及服务于特定的用途,建筑空间有给定的使用条件,在落实规划管理目标的同时建筑使用管理还要保障建筑自身的安全。纽约建筑“占用执照”的管治规则清晰地反映了这一点,比如:第三栏管治规则的前三项——许可的人数上限、活荷载和建筑规范占用组——就涉及建筑自身的安全使用问题,第四、五项居住或出租单元数量和区划用途组属于规划用途规定的核准。

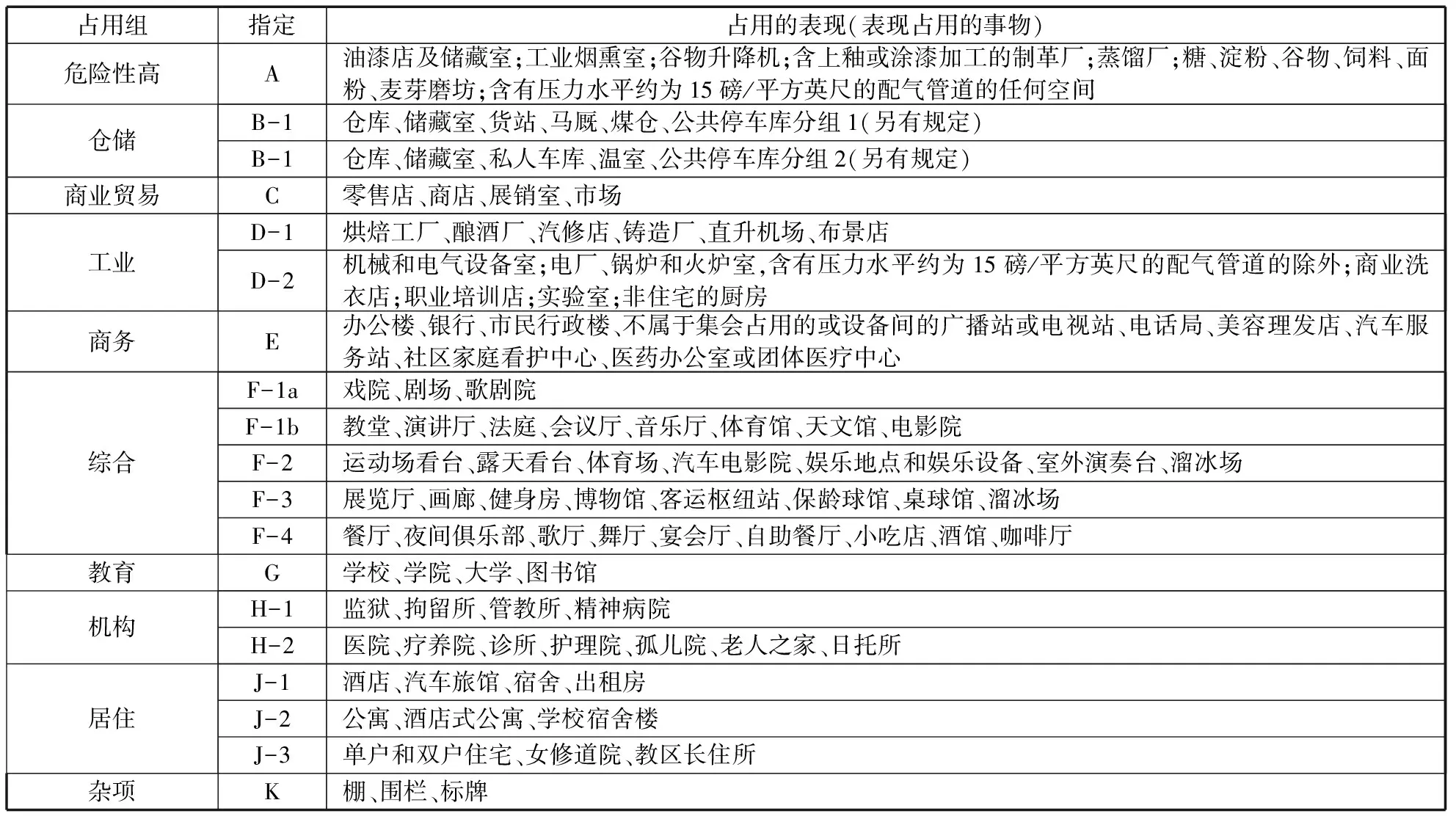

建筑使用的安全威胁主要来自两个方面,第一是超载使用带来的结构安全风险;第二是使用中的火灾风险,并且火灾风险是建筑使用的主要威胁。纽约的建筑占用分组是根据火灾的危险性划分,共确立19个占用分组,见表5。

建筑“占用分组”是以区划“用途分组”为基础,从火灾风险维度的用途组细分,同时,火灾风险分类不仅是基于使用活动特征,还包括建筑场所使用设施的危险性分级,比如:在纽约“占用执照”使用分类中,超过15磅/平方英尺的压力管属于A类危险性高的场所,而小于15磅/平方英尺的压力管则属于工业用途的D-2类。

纽约“占用执照”的用途控制空间单元是“建筑楼层及其部位”(如表2显示的第二层为F-4—餐饮店,第五层为J-1—17间酒店客房)。特别需要说明的是“建筑占用组”是建筑法规的一部分,纽约建筑用途管理的特殊之处就在于“建筑占用组”即:A、B-1、J-1、E等分组代码为权利项,“酒店大堂、餐厅、客房、设备”等为用途的描述项,描述项用途在使用中可以改变,但是任何改变都不能跨越占用分组,也就是占用分组代码在建筑规范中确立的内涵及具体用途。

澳门准照的用途管理是确认建筑设计图纸明确的具体用途,并将建筑设计确定的用途作为规定来约束建筑的使用。纽约建筑占用执照是依据建筑设计的用途及建筑特征指定适用的占用组,具体就是指定一个“用途代码”,实际上赋予并确认使用者更宽泛的权利;澳门准照确认“一种特定的用途”,纽约占用执照是针对设计用途而赋予“一组用途”的权利,设计用途就变成赋权用途组的描述与举例,而不是具体规定。用途组的管理模式更契合用途管治的目的,具有市场灵活性以及更高的管治效率。

表5 纽约占用分组与分级情况的典型占用(作者根据文献[12]翻译)

(四)我国城乡规划与建筑法规及其制度缺陷

目前,我国只有《住宅建筑规范》有建筑使用管理的部分内容,涉及建筑使用规定的主要是:不得将地下车库宽的单行道兼作双车道使用,车库内不得设置修理车位和存放易燃、易爆物品的房间;地下室严禁设置液化石油气设备和存放危险性为甲、乙类物品的商店、作坊和储藏间;住宅公共门厅、走廊、楼梯间等不得堆放杂物;正确使用电气、燃气、暖气设备等。该规范要求建设单位在交付用户时提供《建筑使用说明书》,并要求使用说明书应当对住宅结构、性能和各部位(部件)的类型、性能、标准等作出说明,提出使用注意事项。标准的住宅使用说明书涉及使用要求的内容包括:楼板、阳台和屋面的活荷载、室内电气的接入标准,笼统要求住户不得改变房屋的使用性质,不得在公共楼梯间、走廊等部位违法搭建和堆放杂物,室内外都不得存放易燃易爆的危险品等。这些规定和要求都出于建筑自身的安全考虑,对于建筑使用行为提出要求;但是没有界定合法使用与非法使用,即便是诸如单行汽车道不得兼做双车道使用,不得在公共楼梯、走廊堆放杂物,不得改变房屋的使用性质等零星的、禁止性规定也都缺乏处罚规定,法规的缺失体现为建筑用途管理的制度性缺陷。

我国建筑立法的一个重大误区就是只重视建筑物的物质安全,比如结构荷载、消防、设备等物质安全,而忽视建筑使用安全,更没有顾及建筑使用给邻里及城市带来的影响。有几百部建筑“设计规范”,也只有一部《住宅建筑规范》涉及使用要求。设计规范主要规范设计活动,并通过设计控制实现建筑本体的安全性,关于使用管理的条款很少。由于没有法律界定合法使用行为与违法使用行为,没有清晰而严格的处罚规定,这种无法可依的现象造成日趋严重的社会问题,也给社会治理带来严峻的挑战。

纽约市是世界上最发达、最复杂的城市之一,纽约占用执照制度促进了其高密度的城市形态和复杂的功能组织,保证城市安全有序地运行。我国的大都市特征与之类似,纽约比较完善的建筑使用管治规则框架是值得学习参考的样本。

五、我国建立“使用准照”制度及其实施途径

建筑使用管理并不是纯粹的技术问题,而是建立使用行为的规范问题。我国由于建筑使用行为准则的缺失而导致非常严重的城市安全问题和社会矛盾,解决这类普遍性的、非技术性问题的有效方式是改善法律制度以及相应的公共管理制度。为此,建议我国尽快建立建筑使用管理制度,并且以“使用准照”为核心推动建筑使用管理制度的建设与实施。

(一)建立“使用准照”制度

建筑使用管理的核心手段是“使用准照”。类似营业执照对经营行为的管理,建筑使用准照是一项约束建筑使用行为的法律制度,既是保障业主用途权力合法的凭证,也是依法行政管理和公众监督的依据。作为管理制度建设主要包括以下内容。

(1)制度建立的目标

使用准照的目标有两个层次:第一是保证建筑自身的安全,包括按照设计荷载使用建筑空间以保证结构安全,按照水电设备的设计标准使用以保证电器安全,按照设计的用途使用并维护消防设施以保证建筑防火安全等。第二是落实城市规划目标和土地用途的管治要求,促进邻里协调和维护公共利益;包括消除与规划用途不一致的使用行为,明确使用行为的类型、规模和密度,保障社区和城市的整体利益。

(2)准照的框架与格式

比较世界主要国家的建筑使用准照格式,基本上都是由三个栏目组成:第一栏为业主或使用单位的名称、建筑的位置和建筑概况;第二栏是批准机构的名称和批准人、批准的法律依据和生效日期、许可的类型等;第三栏是建筑使用的具体规定,针对建筑的每一个楼层、房间和部位,室内外的开敞空间的使用要求等。参见表6。

(3)管理的内容

参照纽约建筑占用执照的管治规则框架,建筑使用准照的管治内容主要包括两个方面:第一是有关建筑自身安全管理的内容,包括限定楼板的活动荷载和限定最大使用人数;第二是落实城乡规划的规定和要求,比如规定廉租房和保障性住房不得转租、不得改造为“房中房”、禁止住宅改为商业用途等。

表6 使用准照的框架(作者自绘)

(4)法律依据

建筑使用行为管理的直接法律应该是“建筑法规”与“城市规划法规”,部分涉及土地、环境、公共设施等管理法规。建筑法规的主要问题是侧重设计规范和建设规范,缺少建筑使用行为规则。规划法规的主要问题是“混淆土地用途管理与建筑使用管理,用途分类不科学、用途管治既僵化又缺位,规划编制与规划管理相脱节”。并且,建筑法规与规划法规之间缺乏衔接和协调。为完善建筑准照设置的法律依据,建议参照台湾的经验,先在“建筑法”中明确“使用准照”的管理制度,然后在地方实践中探索与深化。

(5)管理主体

建筑使用行为管理属于城市房屋管理的一项内容。城市房屋管理类似居住小区的物业管理,目的是维护城市物质设施的正常运行。城市房屋管理应该是一个专业的部门,具体负责城市房屋的维护、修缮、使用、监督和管理,属于公共管理的事务。在我国负责相关事务的主要是建设局,但城市建设局侧重土地开发的房屋建设,忽视建成房屋的使用、维护与管理。建筑使用管理应该是建设局内部的一个房屋管理部门,或建立独立的管理机构,诸如纽约的房屋局和香港的房屋署。

(6)申请与发放

使用准照应采用“申请/许可”制。申请的主体是房屋的业主,或公共房屋的使用单位。申请的基本条件是工程验收之后建筑竣工图及相关部门的批准文件。申请的许可机构是城市房屋管理局或部门。建筑使用准照的正本应该摆放在建筑公共部分的显眼之处,或在楼层的公共部分展示使用准照的复印件。

(7)违法使用与处罚

在核实经检查或投诉发现的不当使用行为后,将与使用执照不一致的行为界定为违法行为,并区分违法行为的危害程度,可采用纽约建筑规范的经验,区分为三类——有即刻危害的行为、重大违规行为、较小违规行为。处罚类型应包括民事赔偿、行政处罚以及危害公共安全的刑事罪名等多种方式。针对违规使用行为的及时纠正和严肃处罚是保障城市安全运行的基础。

以上制度建设的7点建议仅仅是提出一些核心原则及其建设目标,也是对现行土地用途管治和规划建设管理制度的深化与完善。建筑使用管治是将土地用途管治延伸到房屋的每块楼板及楼板的不同部分,建立每一块楼板及楼板不同部分(房间)的使用规则,这是用途管治对象最小的、不能细分的空间单元,是使用行为发生的场所。因此,建筑用途管治制度就成为用途管治体系的末端,这种体系结构尽端的、或末端的制度特点就是与整体结构的连接接口比较少、且功能比较简单,体系末端的制度建设主要特征是深化、补充和完善功能,基本不会改变系统的组织结构,这钟末端制度完善就成为一种作便宜的制度改进方式。

本文建议的建筑使用管理制度属于基于现行用途管治制度的深化与完善,基本不涉及宪法政治安排、物权法的权益关系、土地管理法和城乡规划法等国家行政体系的调整,甚至没有改变现行机构职能及其管理制度的结构,仅仅是深化补充管理的职能和转变管治的形式。同样需要强调的是虽然制度改变的微小进步,但是意义重大,也将成效显著,犹如行百里者的最后一公里,是判断是否达到目标的问题,而不是判断接近目标的程度问题。

(二)实施途径建议

就用途管治制度体系自身的理念、目标、体系框架、管制方式与管治效果等诸多层面的综合比较分析,纽约的用途管制制度体系是比较完备的。但是,我国目前的法律基础和与规划管理制度与纽约用途管治体系的接口不匹配,不能采取移植或嫁接的方式来深化完善现行管理制度。目前,我国已经建立了比较完整的用途管治和规划建设的制度框架,从控制性详细规划、土地出让合同、建设方案的审批、建设项目规划用地许可证、建设工程规划许可证、到建设项目竣工后的规划验收与工程验收等一套比较完整的程序,建筑使用管治的关键问题主要反映在最后一个环节,也就是建设项目的工程验收与规划验收仅仅是确认建设工程的质量和物质形态符合设计规范与规划文件的要求,建设项目可以投入使用,但是却没有给出建筑使用规定,这犹如生产出合格产品,而没有配套产品使用说明书。

澳门建筑准照的特征是将“建筑设计文件的用途”转换为“使用准照”的方式,就是将建筑文件的约束对象——开发商,以准照的方式延伸为建筑业主和使用者,从规范开发的文件转化为规范使用的法律证书。针对我国城市规划和建设管理的法律制度以及公共管理部门的机构职能和专业能力状况,本文建议我国的建筑“使用准照”制度实施途径应该是“以纽约建筑占用执照制度为目标,以澳门使用准照制度为手段和过渡期,分为建设阶段和完善阶段两个发展时期”。

(1)建设阶段

建设阶段的主要目标是建立正式建筑用途管理的法律制度。台湾和澳门的使用准照内容比较简单,基本上是建筑设计图纸用途功能的核实与确认,可以在建筑法的框架内实现。因此,建筑用途管治制度的初创可以参照台湾和澳门的经验,首先修改建筑法,设定“使用准照”的法律要求,并且在建设工程竣工后的工程验收与规划验收之后补充建筑准照的申请与发放程序。

实施步骤包括:第一是修改建筑法,设立建筑使用执照法律事项与管理制度;第二是市镇政府成立房屋管理部门,并制定地方性的建筑使用执照管理行政条例;第三是补充新建工程在工程验收之后核发“使用准照”的环节。

在建设阶段的实践中关键要补充完善规划法和建筑法中有关用途管理的内容和规定,探索和建立违法行为的界定和处罚制度,验证申请与批准的程序,评估实践效果。

(2)提高与完善阶段

除了核电站、大型桥梁和水库、大型石油化工厂的使用活动具有区域和国家影响之外,其它绝大部分工业建筑和民用建筑的使用活动影响仅限于城市和社区范围。建筑使用管理本质上属于地方管理职责。城市规模、城市功能的复杂程度、城市密度和形态都与使用方式及其影响有关,因而应当按照市镇的特点和管理需求制定建筑使用管理制度。基于这种认识,在基本建构使用准照制度之后,可以城市为单元完善符合自身需求的管理制度;一方面,规模小、功能简单的城市可以在澳门准照制度基础上深化;而对于比肩纽约的特大城市或世界级的城镇群就需要以纽约执照制度为目标,探索建设具有中国特色与地方特点的建筑使用管理制度。

建筑空间是现代社会人类生存的主要空间,良好的空间规则不仅能够促进社会的良性健康发展,还能够鼓励创新。纽约的活力来自其不断创新的能力,其中建筑用途管治规则是促进创新的一个重要因素,清晰的权利界定与建筑使用规则下的自由是创新活动的基础,学习纽约的建筑用途管理不仅在于模仿其制度模式,而是要充分理解制度建设的思想和理念,以权力为基础、促进自由的管治理念值得深入研究。为此,提高和完善阶段的实施策略包括:第一,以赋权和限权为核心完善规划法和建筑法的用途规定,包括用途名称的法律定义与解释,并建立协调的关联法律;第二,细化、补充和完善用途执照第三栏的框架与内容,建立公开、透明的建筑使用监督和管理制度;第三,完善处罚制度与相关法律,力图实现真正的法制社会。

图1 实施途径建议

本文建议的制度实施方式就是将“建设文件”中有关用途的规定转化为统一的、规范的法律形式的“使用准照”要求,将存在档案馆的、供内部人员使用的“建设文件”转化为公开的、可以张贴在建筑门厅或主要使用楼层的“使用准照”,变建筑用途的政府部门管理为可以公众监督的公共管理。

任何制度建设都是先明确一个方向和构建一个初步的制度框架,然后在实践中修正、深化与完善,现实复杂性远远超出设计者的预想。本文还仅仅是一项完善制度的建议,远没有到达制度建设的政策和实施性研究报告的程度。

六、结语

20世纪90年代初兴起的城市房地产开发与世纪末的城镇住房制度改革,以私有化的城市扩张与公房售卖的私有化这两种方式,迅速提高了城市建成环境中私有物业的比重。在日益富裕的人群中,私人物业中自身使用的比例在降低,投资与出租等资产属性在增长。伴随市场经济的发展,以及城市建成环境的权属变化和物业属性的变化,建筑的设计用途与市场使用之间产生利益差异,并由此引发一系列的矛盾。第一层矛盾表现为邻里之间的使用冲突,也就是建筑设计用途与市场使用之间的冲突,这属于私人利益之间的矛盾;第二层矛盾表现为私人利益共同体与城市公共管理部门之间冲突,也就是建筑的市场使用价值与城市规划用途管治之间的冲突,这属于私人共同体利益与城市整体(公共)利益之间的矛盾。

普遍性的社会问题暴露出城市公共管理的制度性缺陷。建筑使用矛盾的核心是利益冲突,潜藏在利益冲突背后是权力安排与行使权力的规则问题,特别是私人权力与公共利益的边界划分问题。集合住宅的物质整体性与分散的私人权属关系,住宅专有空间中结构楼板和墙柱的共有属性等复杂而又互相纠缠着的私人之间,与私人与公共部门之间的权力关系,这是不可能通过有关“权力”的概念定义或解释就能够厘清的现象。“建筑空间使用的不可分割性与权力的可分割性”构成公共管理立法技术的基准点。用途分类与用途分组是确定或赋予使用权力的两种技术方法,管理部门批准的“建设文件”与核法的“使用准照”是使用权力的两类法律凭证。我国建立了比较完善的土地用途管理与规划建设管理的制度体系,目前尚没有规范业主和使用人的建筑使用规则及其公共管理制度。澳门建筑使用管理制度的特征是将“设计文件”房间名称转换为“使用准照”的楼层用途规定,从而将“设计文件”所约束的开发行为扩展到“使用准照”所规范的业主和使用人和使用行为。纽约的建筑使用管理制度是基于现实的城市建筑使用特征建立“建筑占用分组规则”法律文件,行政部门在核发“建筑占用准照”时只是参考设计文件的功能用途,依据“建筑占用分组规则”的规定批准建筑楼板或部分的用途代码,同一个代码内的功能用途可以自由转换。

公共管理的最终目的是确保建筑楼板的实际使用行为与建筑设计用途的一致性吗?更进一步的疑问是:建筑设计用途能够充分适用社会的发展及使用行为的未来变化吗?现实的回答是否定的。用途管治的最终目的并不是确保实际使用行为与设计用途保持一致,而是避免邻里间使用行为的冲突,或者避免使用行为的负外部性影响。为此,建筑使用准照不仅是设计文件的用途与规划用途的符合性审查结论,而且是排除负外部性影响后的邻里间相容性使用行为的范围。法律方式限定使用行为范围的作用是维护社会的基本秩序,在法律范围内“自由”使用活动能够适应未来社会需求的变化,从而容纳社会创新与发展。建筑使用准照制度不仅要维持良性社会秩序,还要适应社会发展的新需求并容纳创新活动。