关于“之谓”式中“之”的功能考察

——兼及与“主·之·谓”结构的关系

(武汉大学文学院,湖北武汉430072)

引言

前贤时修常将“谓之”与“之谓”结构进行对比(马建忠 1961;黄广生 1963;丁贞渠 1978;何乐士1982;郭广敬 1984;何乐士 1989;冯雪燕 2003;陈若愚2008),也有针对专书中的“主+之+谓”(相当于主+“之谓”+宾)结构进行分析,讨论“之”的性质(刘剑仪1985;张雁2001;邵永海2002)。关于“之”的功能的考察角度,程亚恒(2008)针对三价动词“谓”组成的双宾结构以及“谓之为+名”的结构,强调了这一结构中的“空语类”的频现和“之”的回指、强调功能有关。

单纯从“之谓”“谓之”前后项之间的语义关系来讨论,以及单独从主谓结构之间的“之”来讨论的多不胜数,语料考察范围一般也默认框定在先秦。我们认为前人的研究已经充分证明了“之谓”“谓之”前后所接成分的区别,其中黄广生、何乐士先生的考察尤为详尽准确,但是对于“之谓”“谓之”的构成成分的讨论莫衷一是,大家对于“之”作复指代词基本没有疑问,而对于动词“谓”之前的“之”到底作什么很有争议。因此,本文论述的重点就在于动词前这个“之”的性质,以及这个“之”和“主语·之·谓语”结构中的“之”有何关系。

我们的考察范围也限定于先秦语料,但是我们主张从动词“谓”的配价情况出发,考察其与“之”之间的关系,进而确定“谓之”与“之谓”结构的异同,通过剖析“之”在此二者中的用法,探讨争议不断的主谓之间的“之”的性质。

一、前人研究概述

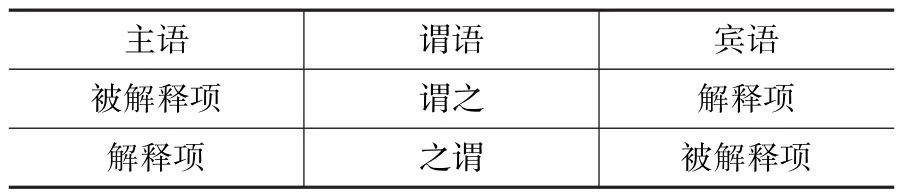

关于“X谓之Y”以及“Y之谓X”之间的异同,早在清代,训诂学家们就有所讨论。以戴震为例,他在《孟子字义疏证·孟子私淑录》中认为:“古人言辞,‘之谓’‘谓之’有异:凡曰‘之谓’,以上所称解下,如《中庸》‘天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教’,此为性、道、教言之;若曰,性也者,天命之谓也;道也者,率性之谓也;教也者,修道之谓也。《易》‘一阴一阳之谓道’,则为天道言之;若曰,道也者,一阴一阳之谓也。”戴震主张二者有异:

主 语 谓语 宾语 被解释项 谓之__解释项 解释项 之谓 被解释项

而马建忠在《马氏文通》中首次对二者进行了语法分析:“《孟子告梁惠王上》生之谓性。——‘性’与‘之’‘生’同次,犹云‘生谓之性’也。又《滕文公下》此之谓大丈夫。——犹云‘此谓之大丈夫也’。《史记·商君列传》反听之谓聪,内视之谓明。自胜之谓彊。——三句同上。”马建忠认为二者无异。黎锦熙先生在《比较文法》中方一新先生在《训诂学概论》一书中将“谓之”“之谓”列为“术语”,并_认为“谓之”的功能是解释词义,且被解释的词放在术语后面。[1](P181)

方一新引例佐证“谓之”这一“术语”的解释功能,《诗·邶风·谷风》“习习谷风,以阴以雨。”《毛传》:“东风谓之谷风。”《诗·大雅·桑柔》:“既之阴女,反予来赫。”《郑笺》:“口距人谓之赫。”引《尔雅·释器》“珪大尺二寸谓之玠。璋大八尺谓之琡。璧大六尺谓之宣。肉倍好谓之璧,好倍肉谓之瑗,肉好若一谓之环。”来佐证这一术语区别词义的功能。但并无“之谓”的例证,但言明这些术语常有混用,应当是默认二者无异。

黄广生、何乐士等先生对先秦典籍中的“之谓”“谓之”进行了详细的统计,重点讨论前后成分间的语义关系。黄广生考察了《诗经》《论语》《孟子》《韩非子》,总结“之谓”和“谓之”出现的条件,并与《老子》《墨子》《左传》《庄子》《荀子》《吕氏春秋》等相印证,认为前一个“谓之”中的“之”是代词无误,而“之谓”中的“之”应该是结构助词[2]。

何乐士考察了《诗经》《左传》《论语》《孟子》《老子》《庄子》《荀子》《吕氏春秋》《韩非子》《礼记》这十部典籍,并对“A谓之B”和“B之谓A”二式进行了详尽的区分:

_____结构 变式 _A&B语义关系 _A的语法性质 _B的语法性质 _结构的语法性质A谓之B A谓之B A,谓之B A:被说明的对象;B:说明的内容(表被说明对象的属_性、情况___________)动词结构或主谓结构(95%);名词或形容词(5%)_________名词或专名(>90%);动词或动词结构(8%)双宾主谓句:A为受事主语,动词“谓”有“之”和 B_两个宾__________语_B之谓A B,是之谓A B之谓A A,B 之谓(也)动词结构(80%);名词、形容词、专名、代 词、数 词(20%)B,A,是之谓(也)A:被说明的对象;B:1.表示对 A 的认同或印证(A此时一般为引语);2.表示对 A的释义;3.表示对A的释义、______________________________________印证和举例名词或名词词组(65%);形容词(15%);动词或主谓结构(22%)20%可独立成句;位于语段之中,是与较大的语言单位紧密联系的主谓句

何乐士先生还对两个结构中的“之”分别定性为代词和连词,“A谓之B”中的“之”作宾语,而“B之谓A”中的“之”则是句与句联系的重要语法手段,作用不是取消句子独立性,而是给句子增加一种粘连性,表示此句与一个更大的单位发生联系。且何乐士先生还根据典籍中前人的注解推断,“之”在句中还表达一定的意义和与其,既有语气上的强调作用,又有承接上下文的含义。鉴于其复杂的特征,因而倾向于判定为连词。[3](P124)

其实“谓之”和“之谓”所展现的语义关系的不同,通过表层的语法形式的区别就可以看出。“之谓”和“谓之”前后连接的语义角色的差异,主要是语序造成的,“谓”的语义相同,而“之”的功能在两个构式中有差异。汉语并非形态语言,语序在调整语义方面具有重要地位,而形态语言,比如俄语,词语的屈折形态一旦确定,语序则灵活。故而,同样是“谓”与“之”的组合,但是伴随“之”所表语义及语法作用的变化,语序的改变,致使整个句子的语法结构改变,在邻近的语义角色的位置分配上进行了重新调整。因此我们赞同二式不同的观点。

二、“之谓”构式的考察

首先考察“之谓”式。这里我们必须提及“之谓”式的两种类型,“X之谓 Y”,以及“Y,X之谓(也)”结构。前人的研究中以何乐士、丁贞渠先生的最为全面细致,最具代表性。

何乐士先生认定“X之谓Y”与“Y,X之谓”是“之谓”式的两种变体。丁贞渠先生则持不同看法,认为这两者中的“之谓”是不同构的,譬如他认为“X之谓Y”中的“X”必然是作主语,而“Y,X之谓”中的“X”是前置宾语,“之”在“X之谓Y”中置于前置宾语以及谓语动词之间,作助词,表示强调,而“X之谓Y”中“之”为语助词,置于主谓之间,应该类似于“主·之·谓”结构。

丁贞渠先生提出的看法和何乐士先生的看法为什么都避免将“X之谓Y”的“之”认作表示复指的代词,何先生定性为连词,丁先生定性为无意义的语助,实际上是由于一旦将前置的宾语还原为不含强调语气的陈述句时,会成为无主的双宾句。

1.“谓”的配价与“谓之”式

廓清这一问题,先要弄清楚这里的动词“谓”的配价,无论是“之谓”式中的“谓”还是“谓之”式中的“谓”,配价应当是一致的。

和前人的观点一致,我们从“谓之”结构可以看出,“谓”加代词宾语“之”再加直接宾语,这个“之”和其后的宾语不可能所指相同。那么显然动词“谓”后可接双宾语,“谓”应该是三价动词,我们可以“还原”成动词“谓”相关的各论元具足的结构,即“Z谓X·Y”,Z是动作“谓”的发出者,X是被解释的对象,Y是解释词。

但是“施事”“与事”与“受事”具足的例子,在先秦语料中常见的是“X,Z谓之Y”的结构,而“Z谓X·Y”的语序则不多见,如:

(1)若敖卒,以其母……生子文焉。妘夫人使弃诸梦中。虎乳之。……楚人谓乳谷,谓虎於菟。故命之曰斗谷於菟。(《左传·宣公四年》)

(2)谁谓吾弑君者乎?(《公羊传·宣公六年》)

通过第二个例子我们其实无法确定X·Y成分是主谓小句还是双宾语结构。显然这样的结构中X+Y的成分可以看作名词性成分作谓语的主谓结构,而且这样的结构能产性极高,而且容易和表示“言说义”而非“称呼义”的动词“谓”的用法混同。前者在“X谓之Y”结构中X、Y缺一不可不同,而后者在“Z谓X·Y”结构中与事“X”是可以省略的成分,受事“Y”用以全部表示施事的看法。这应当也是“Z谓X·Y”结构在先秦语料中稀少,而“称呼义”的“谓”多用“之谓”“谓之”结构的原因之一。因为有同“谓”后接主谓小句的结构相区分的需要。

也可见“Z谓X曰Y”的结构,如:

(3)礼,妇人谓嫁曰归,反曰来归,从人者也。(《谷梁传·隐公二年》)

(4)文王以民力为台为沼。而民欢乐之,谓其台曰灵台,谓其沼曰灵沼,乐其有麋鹿鱼鳖。(《孟子·梁惠王章句上》)

当然,也有施事 Z不出现,X,(可)谓 Y的情况,如:

(5)荀息可谓不食其言矣。(《公羊传·僖公十年》)

(6)宋宣公可谓知人矣。(《左传·隐公三年》)

(7)仲由、冉求可谓大臣与?(《论语·先进》)

当X提到句前的话题位置上时,原本X在句中所在的位置就用代词“之”,有时候也用“是”“此”等指示代词。

如:

(8)逍遥,无为也;苟简,易养也;不贷,无出也。古者谓是采真之游。(《庄子·天运》)

(9)安时而处顺,哀乐不能入也,古者谓是帝之县解。(《庄子·养生主》)

(10)或,知是之非此也,有知是之不在此也,然而谓此南北,过而以已为然。始也谓此南方,故今也谓此南方。(《墨子·经说下》)

但无论是“谓是”还是“谓此”,它们的使用频率远不如“谓之”高,大概“是”易与表“正确义”和表“赞同义”的的谓词“是”混同,而且战国末年在书面语中也已经有系词“是”的萌芽,因而也保证了语言的清晰明了,避免了混淆。而“此”的惯常用法是置于名词性成分前作定语,当Y为名词性成分时,也听者容易误判指示代词“此”为定语成分。

Z不省略:

(11)彼凡牛枢非牛,两也。无以非也。辩,或谓之牛,谓之非牛。(《墨子·经上》)

(12)翼九宗五正、顷父之子嘉父逆晋侯于随,纳诸鄂,晋人谓之鄂侯。(《左传·隐公六年》)

(13)虽曰未学,吾必谓之学矣。(《论语·学而篇》)

(14)昔高阳氏有才子八人:苍舒、隤敱、梼戭、大临、尨降、庭坚、仲容、叔达,齐圣广渊,明允笃诚,天下之民谓之八恺。高辛氏有才子八人:伯奋、仲堪、叔献、季仲、伯虎、仲熊、叔豹、季狸,忠肃共懿,宣慈惠和,天下之民谓之八元。(《左传·文公十八年》)

(15)夫立名号所以为尊也,今有贱名轻实者,世谓之高。设爵位所以为贱贵基也,而简上不求见者,世谓之贤。威利所以行令也,而无利轻威者,世谓之重。法令所以为治也,而不从法令、为私善者,世谓之忠。官爵所以劝民也,而好名义、不进仕者,世谓之烈士。刑罚所以擅威也,而轻法、不避刑戮死亡之罪者,世谓之勇夫。

Z省略:

(16)侍於君子有三愆:言未及之而言谓之躁,言及之而不言谓之隐,未见颜色而言谓之瞽。(《论语·季氏》)

(17)从流下而忘反谓之流,从流上而忘反谓之连,从兽无厌谓之荒,乐酒无厌谓之亡。(《孟子·梁惠王章句上》)

(18)不避卑辱谓之仁义。(《韩非子·难一》)

(19)无所不顺者谓之备。(《周礼·祭统》)

(20)故曰中欲不出谓之扃,外欲不入谓之闭。(《吕氏春秋·君守》)

X有时候出现在前文中和其他成分联系在一起,或者并非简单的名词性成分,而是由小句或者主谓、述宾结构等成分来表示如:

(21)震一索而得男,故谓之长男,巽一索而得女,故谓之长女。(《周易·说卦》)

(22)共叔段……请京,使居之。谓之京城大叔。(《左传·隐公元年》)

(23)子墨子言曰:处大国不攻小国,处大家不篡小家,强者不劫弱,贵者不傲贱,多诈者不欺愚。此必上利于天,中(24)利于鬼下利于人,三利无所不利。故举天下美名加之,谓之圣王。(《墨子·天志上》)

(25)利于人,谓之巧;不利于人,谓之拙(《墨子·鲁问》)

女有家,男有室,无相渎也,谓之有礼。易此必败。(《左传·桓公十八年》)

正如何乐士先生说言,当X与Y之间的关系常常属于说话人认定的“社会公理”“天下共识”,往往Z可以直接省略,或者省略之后并不影响结构及句义,且Z这个实施者的确切指向可以在文中找到,读者或者对话者双方也能够意会。

徐峰(2004)将表示“称呼义”的动词纳入“告使动词”,并列有告使动词配价成分语用移位的两种情况:

与事移位

a.Z(施事)+V+X(与事)+Y(受事) 人们叫她祥林嫂。

→∗ X(与事)Z(施事)+V+Y(受事) ∗她,人们叫祥林嫂。

→ X(与事)Z(施事)+V+代词副本(copy)+Y(受事)她呀,人们叫她祥林嫂。

受事移位

a.Z(施事)+V+X(与事)+Y(受事) 陈总邀请一些外国朋友到家里做客。

→∗ Y(受事)+Z(施事)+V+X(与事) ∗ 到家里做客陈总邀请一些外国朋友。

→[Y(受事)+N]+ Z(施事)+V+X(与事)到家里做客的事陈总邀请了一些外国朋友。

关于“与事”的移位是符合上古汉语中“Z谓X+Y”到“X,(Z)谓之Y”的变换的。而当“受事”移位至句首时,Y要发生相应的变形,“和一个抽象名词构成偏正词组,做这个词组的同位性定语”。我们认为古汉语中X的移位和Y的移位应当对原结构产生了不同的影响,和现代汉语一样,X移位至话题焦点位置上时,结构发生的变形是在原与事位置上换上一个代词。即上古汉语“称呼义”三价动词“谓”的结构中与事位移时,可以变换为:

Z(施事)+V+X(与事)+Y(受事)

→ X(与事)Z(施事)+V+代词+Y(受事)

其中代词一般为“之”“是”“此”。

值得注意的是,现代汉语中受事移位时发生变形,在确保Y是名词性成分的前提下,可以在动词前加上复指成分,如“人们叫她祥林嫂”→“祥林嫂,(大家)都这么叫她”,这个复指成分置于动词之前,既与提前的Y(受事)表示同一事物,也有修饰作用,是三价动词的方式状语。我们认为这样的现象是和上古汉语一脉相承的,“是谓”“此谓”“之谓”三者,都可以在受事移位结构中应用,我们之所以会对“之谓”的结构产生诸多疑惑,认为“之”是助词或连词,也是没有全面考察“之”的复杂的功能对这一结构产生的影响。

我们认为“之”和“是”“此”一样,在“X谓”中只是复指代词,但在使用过程中由于和“之”作连词、助词同样处于句中位置上,也有前接名词性成分后接谓词性成分的时候,故而从使用者的心理来说,它们似乎并无区别。

何乐士先生所说的那80%“位于语段之中,是与较大的语言单位紧密联系的主谓句”,其中可分为两种情况,有“之谓”并列的结构,“N1之谓N2,N3之谓N4”,而当X、Y的两个单位过长,便用指示代词“是”“此”来代替,过长的成分一般置于前面。第一种结构中所谓“之”联系更大语言单位的作用,是重复并列结构本身赋予,连词“则”也常出现在这样的结构,如:

(26)恭而无礼则劳,慎而无礼则葸,勇而无礼则乱,直而无礼则绞。(《论语·泰伯》)

(27)任功则民少言,任善则民多言。(《商君书·靳令》)

并列结构所展现的列举功能以及前后关联,和“则”本身所表现的连接因果成分或者前后相承的成分并无多大关联,二者应该独立看待。

同理,“之谓”的并列结构也是如此。置于第二种情况,是代词“是”“此”表现出与之前的成分相关联的功能,而非“之”。

三、“是谓”“之谓”“此谓”的考察

在“之谓”结构中,我们赞同郭锡良先生通过“唯……是……”“唯……之……”强调结构所推导出来的“是”与“之”在陈述句中的提宾功能,但我们发现“之谓”并不是唯一的陈述句中提宾结构,“是谓”“此谓”也是这样的结构。值得注意的是,类似“X之谓Y”结构的,有“X是谓 Y”,而“此谓”只有“此谓Y”出现,并无其后不带宾语的情况,“此”所代指的成分都隐含在前文中(或所指成分一般为现象或行为,语句较长),即便如此,这里的“此”我们也应当认定为受事主语,它直到今天还一直沿用,常用到以致我们忘了是从提宾、强调结构凝固而来。只不过“之”常被当作句中成分,也许是因为发音与“是”相比更轻,所以更容易纳入句中,也许是因为“之”本身还有作领属性助词,常位于句中的用法。我们发现“是谓”结构在春秋语料也有其用法和“之谓”相同,共52例,如:

(28)临祸忘忧,是谓乐祸,祸必及之,盍纳王乎?(《国语·周语》)

(29)生而不雨,为而不恃,长而不宰,是谓“玄德”。 (《老子》)

(30)上利乎天,中利乎鬼,下利乎人,三利无所不利。是谓天德。(《墨子·天志上》)

(31)五间俱起,莫知其道,是谓神纪。(《孙子·用间篇》)

(32)晋国不恤周宗之阙,而夏肄是屏,其弃诸姬,亦可知也已。诸姬是弃,其谁归之?吉也闻之:弃同即异,是谓离德。(《左传·襄公二十九年》)

(33)过而不改,是谓过矣!(《论语·卫灵公》)

(34)赵孟曰:“谁当良臣?”对曰:“主是谓矣。主相晋国,於今八年,晋国无乱,诸侯无阙,可谓良矣。”(《左传·昭公元年》)

(35)公曰:“何谓六物?”对曰:“岁、时、日、月、星、辰,是谓也。”公曰:“多语寡人辰而莫同,何谓辰?”对曰:“日月之会是谓辰,故以配日。”(《左传·昭公七年》)

前面六例中与“X(,)之谓Y”结构一致,但X仅为行为或现象,与“是谓”间有较长的语气间隔;第七例中“主是谓矣”,实际上隐含了上文出现的“良臣”一词,“良臣,主是谓矣”,即“Y,X 是谓”结构,与“Y,X之谓”结果无二致,最后一例中不光“Y”隐含在前文中没有单独给出,以问句形式出现,成分“X”所指称的事物也不止一个,“岁、时、日、月、星、辰”,实际上可以归纳为一个陈述句“六物,岁、时、日、月、星、辰,是谓也”,与“Y,X之谓”的结构无二致。

“之”“是”“此”在与动词“谓”的组合中有相似之处在于他们都可以作代词,而强调句的提宾用法,使他们拥有了“X·之/是/此·谓·Y”这一相同结构,同理,在这一结构中,他们的功能应当也还是相同的,是代词,受强调句语序变化的影响,代词前置于动词之前,依旧复指。但“之/是/此·谓”后能否不加宾语,则有不同,“之谓”“是谓”可以不加,“此谓”则不行(至少在先秦文献中没有)。我们认为是因为受其指代功能间的细微差别导致的。“此”是典型的近指代词,所指代的对象必须与之紧密相连,而“之”和“是”则没有太多限制,因此运用在结构中也更为灵活。

四、“主·之·谓”结构中的“之”

关于“主·之·谓”结构的研究不可谓不丰,诸家试图从各个角度解释为什么原本结构中的主语和谓语本就完整,中间还要插入一个“之”。我们认为这应当是和“之”本来的功能有关的,因为语言中不会无缘无故加入一个赘余成分。

“之”表复指的功能可以和“是”一样兼具提宾功能,那么就是指前面所接名词性成分,但如果单独位于名词之前,也可能作为修饰语,复指其后的名词性成分,这个功能和“是”与“此”作名前修饰语的功能是一样的。如:

之

(36)苟虑害人,人亦必虑害之;苟虑危人,人亦必虑危之。其实人则甚不安。之二者,臣为大王无取焉。(《吕氏春秋》)

(37)形莫若就,心莫若和。虽然,之二者有患。就不欲入,和不欲出。(《庄子·人间世》)

(38)蜩与学鸠笑之曰……之二虫又何知!

是

(39)是心足以王矣。(《孟子·梁惠王上》)

(40)当是时也,禹八年于外,三过其门而不入。(《孟子·滕文公上》)

(41)子曰:“然。有是言也。不曰坚乎,磨而不磷;不曰白乎,涅而不缁。……”(《论语·阳货》)

此

(42)此事克则为卿,不克则烹,固其所也,何害?(《左传·哀公十六年》)

(43)忳郁邑余侘傺兮,吾独穷困乎此时也。(《楚辞·离骚》)

(44)亡郑国者,必此人也。若不早图,后君噬齐。(《左传·庄公六年》)

但值得注意的是,“是”和“此”的功能除了复指之外,更多的是限定作用。这里的“之”无法被认定为是位于主谓之间,它可以复指或远指其前另一句的指称性成分,也可以算作指称其后所接成分,自指的同时兼表限制、修饰。我们或可以就此推断,在线性序列中,当“之”前所接的无名词性成分,那么指向其后所接名词性成分。

结语

我们之所以会对“之谓”结构产生疑问,一是由于“之”的多功能性,可以作代词,可以作主宾间的助词,表示二者间的领属关系,还可以位于主谓之间,使主谓结构指称化,也可以基本不更改原结构的谓词性。

同样的,如果“主·之·谓”结构单独使用时,“之”因“身兼数职”,容易令读者将其与在同一位置上但属于不同性质的“之”混淆。

王洪君先生在列述的“主·之·谓”结构中提出了五个标准,其中还特地将“形式上是N之SV,但是N是前置宾语的不收”列入其中[4]。基本上是包含“X之谓Y”结构,恰恰排除了它以及其他受事成分作主语的“主·之·谓”结构。

实际上,如果X为受事,则相当于提宾(从表达功能上说,是说话者将重要信息放在更显眼的位置上),或者更准确地说在受事主语被动句中“之”复指主语,譬如“德之不建,民之无援”中“德”是受事,是“某人建德”中的宾语,“建”是二价动词,后接单宾语,而像“谓”这样的言说类、心理动词,多为三价动词,后接双宾,因而把直宾提前,就还剩下一个间宾,这样看起来就似乎和表主动语态的“主·之·谓”结构相似了,实际上在这样的结构中两个名词性成分都是受事格。如果X为施事,“之”不需要提宾的功能,那么就还剩下复指的功能,代词复指,譬如难解的“子曰:予之不仁也”(《论语·阳货》),前人已经有猜测是为强调而复指,实际上“之”的复指功能才是其在这个结构中的本来功能,强调语气是复指之后延伸出来的。如:

(45)仲尼曰:知之难也。有臧武仲之知,而不容于鲁国,抑有由也,作不顺而施不恕也。(《左传·襄公二十三年》)

(46)贾大夫恶,娶妻而美。三年不言不笑。御以如皋,射雉获之,其妻始笑而言。贾大夫曰:“才之不可以已。我不能射。女遂不言不笑夫。”(《左传·昭公二十八年》)

(47)子西曰:“胜如卵,余翼而长之。楚国第,我死。令尹、司马,非胜而谁?”胜闻之曰:“令尹之狂也。得死乃非我。”(《左传·哀公十六年》)

(48)子曰:“予之不仁也!子生三年,然後免於父母之怀。夫三年之丧,天下之通丧也。予也,有三年之爱於其父母乎?”(《论语·阳货》)

“之”在这里是复指表示强调,但是复指主语还是谓语,从这“苟虑害人,人亦必虑害之;苟虑危人,人亦必虑危之。其实人则甚不安。之二者,臣为大王无取焉。”(《吕氏春秋》)“虽然,之二者有患。就不欲入,和不欲出。”(《庄子·人间世》)两例看来,我们还是认为应当是复指“之”后所接成分,可译为“这、这样”。

“之”的复指功能也能解释一些现象,为什么在“X之谓Y”结构中,不如“Y,X之谓也”的结构X之前多语气副词“其”一样。单独的“主·之·谓”结构因为复指,所以强调语气强烈,用表示测度的语气副词“其”反而矛盾。而在“Y”被提到话题宾语的位置上来的情况下,是被动语态极为显著的。这一消极语境下,话语并不具有极强的肯定意味,因而加上表示测度的语气副词也就顺理成章了。

从“代词”之的功能到“助词”之的功能,其间的联系和过渡,我们认为很可能发生了重新分析,在“代词”之的功能范围内,在“复指”角色的广泛运用中,经历了重新分析,其指向功能被不断弱化,其被结构本身所表示的句法功能所掩盖。从另一个角度说,其领属性助词功能可能也是通过代指功能进一步虚化而来。