历史与社会学科教学关键问题的落地思考

吕良栋

摘 要:教学关键问题是落实课程标准,提升学生学科核心素养的有效载体。对历史与社会学科教学关键问题的落地思考,可从“长城——见证中国历史”这节知识拓展性课例的学材编写意图加以说明:一、时间与空间的结合;二、文化与文明的交融;三、延续与变迁的传承。

关键词:历史与社会学科;教学关键问题;落地思考

历史与社会教学关键问题是指历史与社会课程实施过程中,为发展学生核心素养而需要研究解决的最关紧要的学科重点和学习难点问题。[1]但在课堂中,教师对教学关键问题的落地存在着困惑,主要表现为:一是重“教书”轻“育人”;二是重“现象”轻“本质”;三是重“形式”轻“内容”。[2]基于上述事实,笔者从“梳理人类历史演进的基本脉络和主要阶段,知道中华民族多元一体的历史发展趋势,说明(认同)统一始终是中华民族历史发展的主流”这一历史与社会学科的教学关键问题入手,谈其落地的思考。首先,此教学关键问题的落地需要立足于中国历史发展的大脉络上,展示中原农耕文明和周边游牧文明在不同时空中的碰撞与交流,认识到无论是战争还是和平,中华民族都在逐步交融,中华民族逐渐统一且多元,中华民族内涵在历史长河中不断丰富,一脉相承,延绵不绝,从而让学生从内心认同中华民族具有强大的凝聚力,自觉维护国家统一和民族团结。基于上述系统解析,如何编写有效的学材让其落地,更好地为学生能力发展服务?笔者结合“长城——见证中国历史”这节知识拓展性课例的学材编写意图加以说明,具体思考如下:

一、时间与空间的结合

“时间与空间”是历史认识的出发点。它由主(人类)客(自然、社会等)体发生、发展的时序与地域界定,是记载和认识“过去发生的事”的坐标轴,既包括“过去发生的事情”的具体时间空间,也包括宏观层面时序(如“绵延”“历史线索”等)和地域(如“国家”“社会”等)[3]21。就该节课而言,“时间与空间”则是学生梳理中国古代基本脉络和主要阶段的有效载体。因此,在“长城——见证中国历史”一课的学材编写中,笔者以“时间与空间”为出发点,以长城这一具体历史文化事物为载体,向学生展示了中国历史发展的基本脉络和主要王朝演变阶段,以凸显中华民族的绵延不绝。

活动1:阅读《史记·楚世家》《万里长城的历史兴衰与辉煌再创》对长城的历史记载,让学生结合史料探究。

有人说:“长城是世界上修筑时间最长、工程量最大的军事防御工程。”你是否赞同?请结合材料加以说明。

史料一:“齐宣王乘山岭之上,筑长城,东至海,西至济州,千余里,以备楚。”

——《史记·楚世家》

史料二:据文献记载,有20多个诸侯国和封建王朝修筑过长城,若把各个时代修筑的长城加起来有10万里以上。

——《万里长城的历史兴衰与辉煌再创》

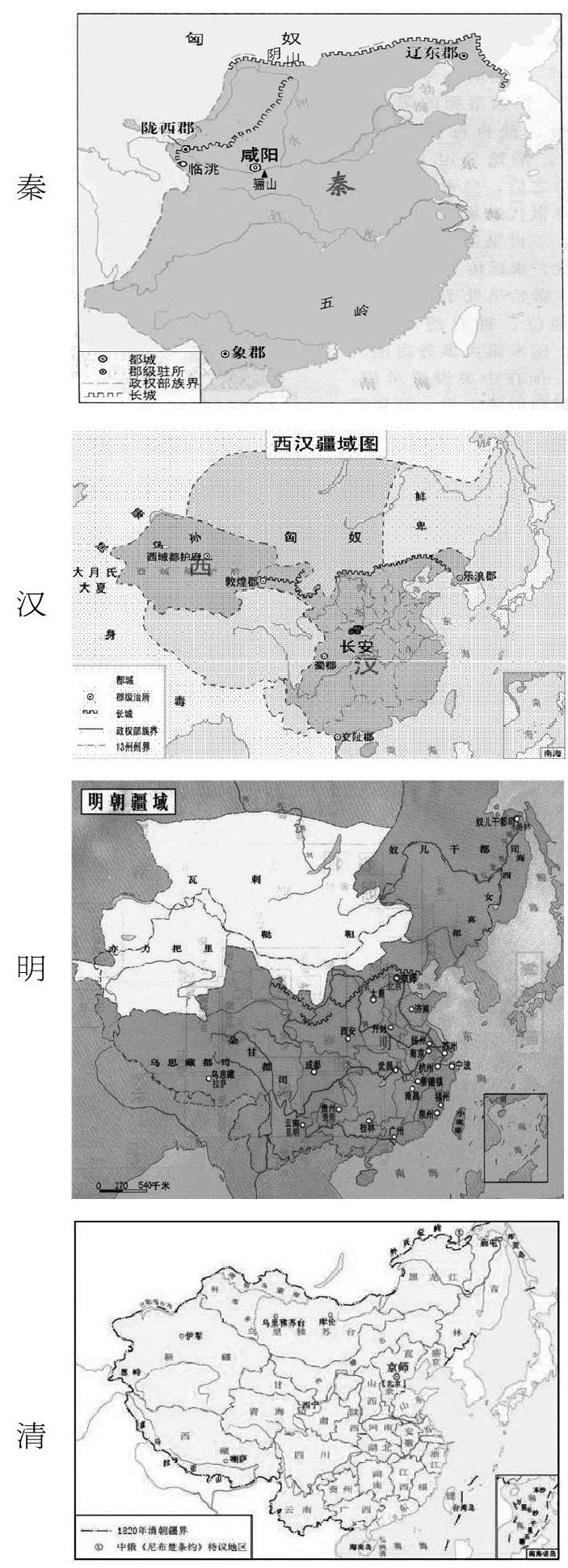

活动2:结合历代王朝长城和中国疆域变化图(下图为秦、汉、明、清),让学生观察不同历史时期的长城和中国历史疆域的变化。

学生通过阅读文字史料和历史地图,开展史地综合的探究性学习,可以充分感受到,最初作为军事防御工程的长城之所以能作为中华民族的象征:从时间维度来说,长城记载着从春秋战国到清朝的历史,是延绵2000多年中国历史的见证者;从空间维度来说,长城的修建和延伸又见证着中原农耕文明的开疆拓土,中华民族疆域版图的不断拓展。在这以时间为经、空间为维的探究学习过程中,学生对于长城的地理走势和历史变迁,中国古代王朝演变及疆域的变化,中华民族的延绵不绝等有了更综合、深刻的认知。学生一方面从地图中获取信息,以地理的视角认识历史现象,在识读地图中获得空间感知和综合思维的能力;另一方面以史料为证据,培养证据意识,使史实建立在充分的证据基础之上(史由证来),使学生形成历史意识。[2]5

二、文化与文明的交融

“文化与文明”是指历史认识的内容。这里的“文化”,是指人类有意识地作用于自然和社会的一切活动过程及其结果;“文明”是“人类所创造的伟大成果,它既有物质的,也有精神的,既有政治的,也有经济的,文化的等等”。[3]21-22

从本节课的学材编写来说,要认识中华民族的多元一体,势必要认识在不同历史时期中原农耕文明和周边(特别是北方)游牧文明的交流,并逐渐走向多元一体的过程。而长城正是这两种文明的地域分界线,成为中华民族多元一体形成过程的最好见证者。由此,笔者以“文化与文明”为对象,通过展示微观历史文化现象,让学生在辩论的项目化探究中感悟到中华民族的多元一体。

活动3:阅读四则出现于长城周边区域不同时空的文化现象图文相关史料,让学生探究:有人认为长城是“民族封闭的象征”,也有人认为长城是“连接统一多民族国家的纽带”。你赞同哪一观点?请结合史料加以说明。

史料一 北魏孝文帝改革:禁止在朝廷上使用鲜卑语,统一使用汉语;改穿汉服,改用汉姓,尊崇孔子。

——《义务教育历史与社会教科书》(八上)

史料二 北宋大诗人苏辙曾提到自己出使辽国时,过古北口,见到了很多混居的汉人进行农耕生产,仍可以讲汉话,但是在服饰上已经明显地有了契丹风味。

——《全辽诗话》

史料三 明朝张家口(长城)一带苏杭的绸缎铺……杂货铺,各行交易,铺沿长四五里许……随处可见蒙古商队,携带贡马和各种皮张数以万计。

——《茶叶之路》

史料四 嘉峪关(长城关隘)魏晋墓砖壁画

学生在这一学习环节中,以长城是“民族封闭的象征”还是“民族交往的纽带”这一思辨性的问题为载体,开展辩论学习,并借助直观形象的微观图文史料,通过阅读、比较、分析和处理历史信息,可以认识到长城虽然最初作为中原农耕文明的军事防御工程(详见“时间与空间的结合”),但在漫長的历史发展中长城周边却有着如采桑、汉话和丝绸等中原农耕文明的文化现象;也有着如牧马、皮张和契丹等游牧文明的文化现象。两种文明形态在历史长河中无论是处于战争还是和平、割据还是统一时期都在频繁交流。这种交流不仅仅局限于物品、经济和生产方式等物质方面,还在于如同北魏孝文帝的汉化改革、辽国的契丹人和汉人逐渐融合等文化方面,直到最后北魏鲜卑文明和辽国契丹文明都完全融入中原农耕文明之中。从中可以感悟和认识到:1.中原农耕文明与北方游牧文明具有差异性和互补性;2.长城虽是民族差异的界碑,但因为中华民族的强大向心力和凝聚力,长城又成为了民族交流的重要纽带。

因此,中华民族多元一体的形成是不受政权的短暂割据所限制的,中华民族延绵不绝的辉煌历史是由多民族共同缔造的,中华民族的多元一体是历史发展的主流。这主题辩论学习过程有助于学生形成历史意识和家国情怀等学科核心素养。

三、延续与变迁的传承

“延续与变迁”是指历史认识的目的。它是对蕴含在“过去发生事情”背后人类及其社会本质和发展规律的描述:人类的各类文化、各种文明均由古至今单向发展,既有对上一阶段成果的继承和延续,也有变化和发展。[3]22

在本课学材编写中,笔者主要是结合近现代长城发展史让学生认识长城内涵的延续与变迁,从而让学生对于中华民族的统一和发展有进一步的认识,使长城的精神内涵得以丰富和传承。

活动4:学生观看“长城抗战”的小视频,思考长城为什么成为中华民族精神的象征。

活动5:阅读习近平主席2017年新年贺词节选,感悟当代同样需要“长城精神”。

史料:上下同欲者胜。只要我们13亿多人民和衷共济……大家撸起袖子加油干,我们一定能够走好我们这一代人的长征路。我真诚希望,国际社会携起手来……把我们这个星球建设得更加和平、更加繁荣。

——节选自习近平总书记2017年新年贺词《初心筑长城 圆梦再长征》

通过播放《长城抗战》这一视频探究学习环节,学生直观地感受到长城内外是家乡,中华民族的民族意识在抗战中觉醒,民族团结共御强敌。由此,学生可以深刻地感受到长城从最初的军事防御工程发展成为中华民族多元文明互相交融的见证者(详见“时间与空间的结合”和“文化与文明的交融”),再成为中华民族抵御外敌入侵,中华民族大统一的精神象征。最后,通过习近平总书记新年贺词,让学生感受到在当代同样需要“长城精神”,长城精神为当代实现中华民族伟大复兴同样提供强大的精神力量。这就要求学生从大历史观的维度来认识:中华民族不论是在过去、现在还是未来都需要团结统一,统一始终是中华民族的主流,中华民族的伟大复兴需要各民族团结共同创造。而长城从“防”到“融”再到“神”内涵的延续与变迁正是中华民族多元一体形成的历史见证者和传承者,是中华民族逐步走向统一,迈向复兴最好的诠释。以长城见证中国历史发展规律,以小见大,古今综合,立意高远。这可以更加形象化地增强学生对中华民族的认同,其综合思维和家国情怀学科核心素养也得到了锻炼。

综上所述,有效解析教学关键问题、编写符合学科核心素养的学材是教学关键问题能够落地,实现有效教学的重要手段。但是我们也需要认识到:不能仅仅依靠于一节或者几节课就把某教学关键问题彻底落实,如同本文这一教学关键问题,它是需要跨越中华民族源远流长的历史时空维度,在纵横中国古代史、近代史和现代史的大单元规划、小课堂设计、系列化实施综合性学习过程中,才能使该教学关键问题真正落地,让学生的学科核心素养得到真正有效提升。

参考文献:

[1]牛学文.从学科核心素养到歷史与社会教学关键问题[J].教学月刊·中学版(政治教学),2016(4):14.

[2]牛学文.历史与社会学科教学关键问题及其解决策略研究[J].教育参考,2020(3).

[3]方美玲.历史学科范畴及其教育价值[J].历史教学,2018(7).