红河垤施的“非遗”探访

文·图 / 龙梆企 信卫波

①2011年6月10日,第一次到垤施时,我们把车放在四五公里外的地方。泥路被压坏,根本进不来。这是我们见到当地人的车。

②2011年7月22日,第二次去垤施时,我们坐的中巴车,从红河县到阿扎河乡路上,遇到了塌方。这是一条临时走的路,老路好像在维修,而新路此刻非常地“新”。

③2012年4月29日,干旱了大半年的路,灰尘之下很多深坑,赶集天私人搞的运客中巴车,走到这里就斜翻了。这是从阿扎河乡到垤施方向的一段路,因为修水库,开辟了新路。2013年后,我有几年没去,2017年再去时,垤施的路,已经全部修成水泥路,从红河县和元阳两个方向都可以抵达,已经很便捷。

垤施,位于云南红河县阿扎河乡,与乡政府驻地隔沟相望,现在交通已比较便捷。2011 年至今,我九次到此地探访,围绕当地出产的一种多声部音乐做传承工作。如今总结,与我深入交往的民间艺人中,有两位仙逝,其他也多随年岁的增长,不复当年的活跃。

2011 年,我进入这里是为源生坊工作,而源生坊会到这里来,是因为有北京来云南做音乐保护的作曲家田丰先生。他1993 年在昆明创办了“云南民族文化传习馆”,把乡村里日渐衰落的传承,移到了城市,以学校为组织形式,垤施以及邻近的洛孟两个村子,有十多位彝族、哈尼族艺人和青年学生,为了民族文化的延续而不得不开启他们的漂泊之旅。其中,有人病逝在昆明,而带队的老师中,王里亮、李文义等人,则几度被邀请到美国,参与一些先锋歌舞的创作。

垤施以七种乐器合奏为主要特征的歌舞乐,有着显赫的声誉。我进入垤施后,经常就看到北京、香港、巴黎等地的音乐院校的老师带着十几个或更多的学生来这里做探访。从资料获知,早在1950 年代中期后,这里的音乐就声名远播。

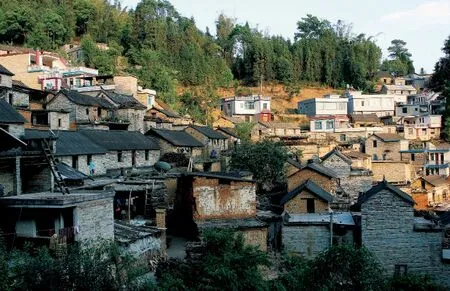

①2012年4月30日拍摄的垤施寨子。斜坡上建的寨子,邻里挨得很近,普遍没有院子,但二楼有露台,这也算有特点。今天很多家房子都继续往上升。王里亮家的平房增加了一层,分隔出四个房间和卫生间,外面来参观、考察的人,可以住上“标间”了。同在一个乡的国家级传承人陈习娘家,也这样搞了一栋。

②孩子们对“草竿”发生了兴趣。这是一种比竹笛更细的乐器,是垤施七种合奏乐器之一,另外六种乐器是:笛子、巴乌、四弦、三弦、二胡、树叶。

③下午5点56分,天还没黑,围观的群众已经占据好位置了。

④孟子说:“所谓故国者,非谓有乔木之谓也,有世臣之谓也。”同理,一个有底蕴的寨子,其底蕴就在这些老人身上。左排第4位叫何顺强,当时80多岁,我后来有较为深入的采访,但如今已去世。

上世纪五六十年代有张难、杨放等人到这里调查,并写成《红河县垤施乡·洛孟乡——彝族歌舞组曲》《垤施彝族(尼苏人)歌舞曲》等报告。1963 年,音乐家贺绿汀到云南交流访问时,听张难介绍垤施音乐后,他说:“谁说云南少数民族没有多声部音乐!谁说云南少数民族没有七阶音乐!”毫无疑问,垤施一带彝族的音乐,是云南彝族民间音乐最杰出的代表之一。从单一乐器,到多声部合奏,并不是每一个民族歌曲都能做到。

①2012年2月4日拍摄的梯田。垤施村子下面的田,没有这种壮观,这处梯田距离垤施几公里,在另一个村子正下边,不过,这些田很大一部分属于垤施。后来,在垤施王里亮家,我看到很多新中国成立前留下的地契,这是深入了解垤施一带历史的宝贵资料。

②洛孟李文义家,他的妻子是哈尼族,他是彝族。从石屏来的民间艺人,基本是他在传习馆时的老朋友。他们家做了一顿丰盛的午餐,热热闹闹之后,他弹起了有些凄切的小三弦。李文义是三弦和三弦弹唱的高手,当时并没有被列入“非遗”的官方传承人。他不是一个很能组织活动的人,有些腼腆。2017年我再去时,他搬了新家,客厅里摆放各种乐器、照片和我写的有他采访的书。他已经成为了传承人。

③2012年2月5日,春节后几天,我再次到垤施。经过2011年下半年的调查、研究和商量,我们摸索出了文化传承的一套办法,我们称之为“提高班”。先在石屏施万恒、后宝云处实践,第三个点是红河垤施。左三是王里亮,负责乐器,左四是吴丙仁,负责古歌。其他都是学生——最右是李阿胖,现在的国家级传承人,她主要是跟吴丙仁学《种天种地》《待客调》等。更年轻的人,在这里我们找不到,而他们在乐器、古歌方面,又都是夹生饭,有待进一步提高。

④李规元的孙女,很乖巧。我们离开时,她居然哭了。

作为云南彝族优秀的民间音乐的代表,1964 年,北京举办的全国少数民族业余文艺观摩演出,邀请了垤施、洛孟的6 个青年参加。他们的节目叫《欢乐的彝家》,演出结束后,受到毛泽东主席、周恩来总理等党和国家领导人的接见。

1980 年,时隔16 年,这些已步入中年的艺人,参加了云南省首届少数民族文艺调演,他们的作品《彝家的春天》大获成功。我后来采访过负责这个节目的作曲家李元庆,还在垤施王里亮家,见到了中央广播电台播放的《彝家的春天》的录音。里面有一首歌的歌词我印象尤其深——“没有雾,山谷填不满”,这是对红河的峡谷与梯田最生动的描述。

实施“非遗”保护后,以七种乐器伴奏的“罗作舞”被列为国家级“非遗”保护项目。王里亮因为会演奏多种乐器,且一直有极高的传承自觉,被评为省级“非遗”传承人。几年前,他从国家级“非遗”传承人的申报中落选,而当选的李阿胖,在我组织的很多活动中,主要负责跳舞,在我们的传承班里,她是王里亮和吴丙仁的学生。

乐器传承,在任何地方都可能是最难的。垤施、洛孟的民间音乐,面临很大的传承压力。“80 后”,甚至“70 后”都很少有会演奏这七种乐器的人,而且,会独奏还不够,还必须能够与他人合奏。据我了解,在垤施大概只有现在国家级传承人李阿胖在文化馆工作的儿子,掌握了一部分乐器。

吴丙仁去世几年后,他的儿子打算送他的孙子,跟王里亮学乐器。2018 年我到王里亮家,听到这个消息时,对它蕴含的某种象征意义,颇感欣慰。优秀的民族文化,像很多珍贵的事物一样,总是失去之后,才察觉到它的价值。但所幸,一切还来得及。当然,事实上,这位孩子并没有坚持下去,民间音乐的传承故事,还没到皆大欢喜的时刻。

①②③这是吴丙仁老师,一个性格宽厚的民间艺人。他也曾经是田丰“传习馆”的老师,但因为家庭困难,提前离开。回乡后,受到传习馆“求真禁变”,保存传统文化观念的影响,在村子里也跟前辈学了一些古歌。他会很多乐器的制作、演奏,跟王里亮老师搭档跳的《摸螺蛳》,堪称一绝,两人一个刚,一个柔,配合默契。民间艺术,既有集体性的集成,也有个体性的演绎,吴丙仁之后,恐怕这样的《摸螺蛳》很难再有人跳得那么好了。