《旧唐书·舆服志》与《新唐书·车服志》比较研究

黄正建

研究唐代服饰,最基础的材料是两唐书的《舆服志》和《车服志》。关于这两种《志》,最详细的研究当属孙机先生的《两唐书舆(车)服志校释稿》①。孙机先生积数十年之力(从毕业论文撰写开始),“以《旧志》为主体,《新志》则析其内容分隶于《旧志》之下。凡《旧志》所缺而 《新志》独有者,则别立专条”,分“总序、车舆”“冕服、朝服、公服”“常服、其他”三卷,用近150页的超长篇幅,对两唐书舆(车)服志进行了极为细致的研究,对每种服制都从源头、形制、演变予以分析,既有史料根据更有图像依据,言之成理,令人信服,不仅是两唐书舆(车)服志研究最重要最出色的成就,也是研究唐代服饰最基础最便于利用的成果,是对唐代服饰研究的重大贡献,值得后学不断学习。

孙机先生的研究主要着眼于服饰的形制。这是服饰史研究的基础。除此之外,我们从《旧唐书·舆服志》(以下简称为《旧志》)和《新唐书·车服志》(以下简称为《新志》)②中还能看到一些社会政治乃至观念的变化。因此不揣简陋,班门弄斧,就两唐书舆(车)服志的异同,略述己见。思虑不周,错误难免,尚乞各位方家斧正。

一

唐代是中华法系最成熟的时代,律令格式体系完备,历代皇帝(特别是前期皇帝)无不重视法典的编纂和修订。以令而言,见于记载的就有《武德令》《贞观令》《永徽令》《乾封令》《垂拱令》《神龙令》《开元令》等。

唐代日常生活最主要的部分是衣食住行,但是在法典中,只有“衣”占有完整的一篇令即《衣服令》,说明“衣”即服饰在社会生活中占有重要地位。这一重要地位的形成,实在于服饰与“礼”的关系。我们知道,“礼”的基本原则是区分上下贵贱等级,而服饰是区分等级最容易操作、最容易显现,又是最日常可知最随处可见的道具,因此为“礼”所利用。所以我们看到,在“礼典”中除丧服制度外,有专门规定君臣服饰的篇章③;在职官设置中,有关臣下服饰的部分,由“礼部”掌管④;公服朝服之外的常服,规定在“礼部式”中⑤。《衣服令》可说是将“礼”法典化的结果,或者说是法典儒家化的结果。

唐代君臣特别是前期的君臣,都很重视发挥《令》的作用,以至唐玄宗开元时(713~741年)宰相牛仙客当政时,“百司有所谘决,仙客曰:‘但依《令》《式》可也。’”⑥

《旧志》虽然完成于五代的后晋时期,但其主体内容抄自唐朝的法典、诏敕、奏议等⑦,因此可以视为反映唐朝人观念的文字。在《旧志》中,这些文字又特别反映的是唐前期人的观念。经检查,《旧志》中有关服饰部分涉及《令》的文字大致有21处,出现的十分频繁。

律令格式体系发展到宋代,变成了敕令格式。除律旁置外,令格式或者性质有变,或者地位下降,完全不能和唐代特别是唐前期相比。宋朝人对《令》的重视程度也就远远不能和唐朝相比了。《新志》编于宋代,不能不受此种观念的影响,因此检查《新志》,有关服饰的部分虽然很多抄自《旧志》,但作了大幅削减,尤其是删去了大量有关《令》的文字,直接提到《令》的只有四处。

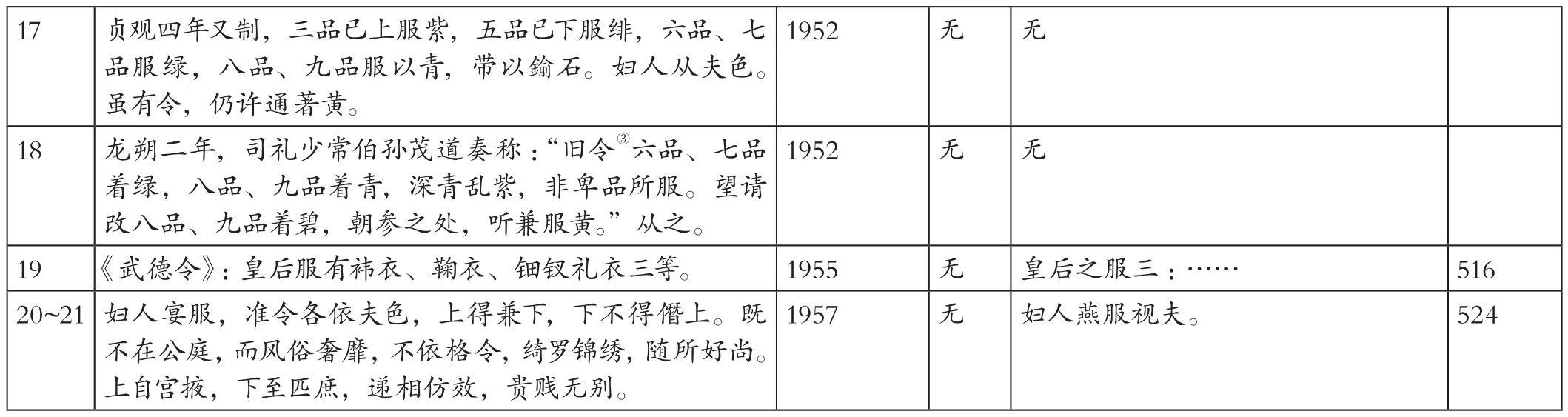

以下即《旧志》和《新志》服饰部分涉及“令”的文字比较表:

序号 《旧志》服饰部分涉及“令”的文字 页码 序号 《新志》服饰部分涉及“令”的文字 页码1 太宗又制翼善冠,朔、望视朝,以常服及帛练裙襦通著之。若服袴褶,又与平巾帻通用。著于令。1937~1938 无 太宗……采古制为翼善冠,自服之。527 2~5 显庆元年九月,太尉长孙无忌与修礼官等奏曰:准武德初撰《衣服令》,天子祀天地,服大裘冕,无旒。臣无忌、志宁、敬宗等谨按《郊特牲》云……后魏、周、齐,迄于隋氏,勘其礼令,祭服悉同……今请宪章故实,郊祀天地,皆服衮冕,其大裘请停,仍改礼令。又检《新礼》,皇帝祭社稷服绣冕,四旒,三章。祭日月服玄冕,三旒,衣无章。谨按令文是四品五品之服,此则三公亚献,皆服衮衣,孤卿助祭,服毳及鷩,斯乃乘舆章数,同于大夫,君少臣多,殊为不可……1938~1939 1~2 显庆元年,长孙无忌等曰:“武德初,撰《衣服令》,天子祀天地服大裘冕。按周郊被衮以象天……后魏、周、隋皆如之。伏请郊祀天地服衮冕,罢大裘。又新礼,皇帝祭社稷服絺冕,四旒,三章;祭日月服玄冕,三旒,衣无章。按令文,四品、五品之服也。三公亚献皆服衮,孤卿服毳、鷩,是天子同于大夫,君少臣多,非礼之中……528 6~8无忌等又奏曰:“皇帝为诸臣及五服亲举哀,依礼著素服。今令乃云白帢,礼令乖舛,须归一塗。且白帢出自近代,事非稽古,虽著令文,不可行用。请改从素服,以会礼文。”制从之。1939 3 无忌等又曰:“礼,皇帝为诸臣及五服亲举哀,素服,今服白袷,礼令乖舛。且白袷出近代,不可用。”乃改以素服。528 9 自是鷩冕已下,乘舆更不服之,白帢遂废,而令文因循,竟不改削。1939 无 自是鷩冕以下,天子不复用,而白袷废矣。528~529 10 开元十一年冬,玄宗将有事于南郊,中书令张说又奏称:“准令,皇帝祭昊天上帝,服大裘之冕,事出《周礼》,取其质也。永徽二年,高宗亲享南郊用之。明庆年修礼,改用衮冕,事出《郊特牲》,取其文也。自则天已来用之。若遵古制,则应用大裘,若便于时,则衮冕为美。”1939~1940 无 开元初,将有事南郊,中书令张说请遵古制用大裘⑧。530 11~12自是元正朝会依礼令用衮冕及通天冠,大祭祀依《郊特牲》亦用衮冕,自余诸服,虽在于令文,不复施用。1940 无 自是元正朝会用衮冕、通天冠。 530 13 《武德令》:皇太子衣服,有衮冕、具服远游三梁冠、公服远游冠、乌纱帽、平巾帻五等。1940 无 皇太子之服六:…… 517 14 开元二十六年,肃宗升为皇太子,受册,太常所撰仪注有服绛纱袍之文。太子以为与皇帝所称同,上表辞不敢当,请有以易之。玄宗令百官详议。尚书左丞相裴耀卿、太子太师萧嵩等奏曰:“谨按《衣服令》,皇太子具服,有远游冠……”1941 无无15 《武德令》,侍臣服有衮、鷩、毳、绣、玄冕,及爵弁,远游、进贤冠,武弁,獬豸冠,凡十等。1942 无 群臣之服二十有一…… 519 16 景龙二年⑨七月,皇太子将亲释奠于国学,有司草仪注,令从臣皆乘马著衣冠。太子左庶子刘子玄进议曰:“……”皇太子手令付外宣行,仍编入令,以为恆式。1949~1951 4 时皇太子将释奠,有司草仪注,从臣皆乘马著衣冠,左庶子刘子玄议曰:“……”太子从之,编于令。529~530

17 贞观四年又制,三品已上服紫,五品已下服绯,六品、七品服绿,八品、九品服以青,带以鍮石。妇人从夫色。虽有令,仍许通著黄。1952 无无18 龙朔二年,司礼少常伯孙茂道奏称:“旧令③六品、七品着绿,八品、九品着青,深青乱紫,非卑品所服。望请改八品、九品着碧,朝参之处,听兼服黄。”从之。1952 无无19 《武德令》:皇后服有袆衣、鞠衣、钿钗礼衣三等。 1955 无 皇后之服三:…… 516 20~21妇人宴服,准令各依夫色,上得兼下,下不得僭上。既不在公庭,而风俗奢靡,不依格令,绮罗锦绣,随所好尚。上自宫掖,下至匹庶,递相仿效,贵贱无别。1957 无 妇人燕服视夫。 524

从上表可知,在唐朝,对服饰的理解以及执行,都是围绕礼令进行的,特别是《令》,在其中发挥着很大的作用。这表现在:①服饰制度(主要是冕服、朝服、公服)规定在《衣服令》中(《武德令》《衣服令》)。②在服制的穿着上有不同看法,要依据《令》来纠正或修改(祭天服大裘冕事、白帢事、皇太子绛纱服事等)。③对服制的修改或创新,要反映到《令》中,即“著于令”或“编入令”(翼善冠事、太子骑马著衣冠事);反面事例则是服制已经修改了,但令文依旧(鷩冕以下不行用事)。④服饰的实际穿着,以是否符合《令》为标准(准令、依令或不依令、不施用)。

特别重要的是其中提到的《令》文规定与实际行用有所差别的文字:

1、帢出自近代,事非稽古,虽著令文,不可行用。

2、鷩冕已下,乘舆更不服之,白帢遂废,而令文因循,竟不改削。

3、(衮冕及通天冠之外),自余诸服,虽在于令文,不复施用。

4、虽有令,仍许通著黄。

5、风俗奢靡,不依格令,绮罗锦绣,随所好尚。

因此,在研究分析唐朝服饰制度时,一方面要看到服制入法典,即通过法典规范服制的重要性,以及统治者对服制法典特别是《令》的重视,同时也要看到《令》文反映现实服制的滞后性、变通性,以及现实行为对《令》的破坏。因此我们一方面要依据《衣服令》等法典来研究唐朝服饰,同时又要知道法典中涉及的服饰规定有些只有法律意义,没有实际意义,不能仅靠法典来研究唐朝服饰。不过,“依令”与“不依令”虽是服饰行为的正反两方面,但都同时表示了当时人们对法典特别是《令》的尊崇。这是唐朝特有的时代特征,正确反映在《旧志》的文字叙述中。

反观《新志》,出于“文省事增”的编纂原则,对《旧志》文字作了大幅削减,删去了有关《令》的大部分文字,反映了宋人对《令》的轻视,同时抹杀了唐朝服制的一个显著时代特征。特别是,《新志》把《令》文与现实相矛盾的上述五条重要文字都进行了删除,以致不能正确反映唐朝服制的实际行用状况。如果我们仅依据《新志》研究唐朝的服制及其行用,就会出现一定程度的偏差。

举一个例子。《旧志》在叙述完天子衣服有十二等后,说“自贞观已后,非元日冬至受朝及大祭祀,皆常服而已”⑪;在叙述完皇太子衣服有五等后,说“自永徽已后,唯服衮冕、具服、公服而已”⑫。这就是说,《舆服志》所载令文规定的服饰,除冕服、具服、公服外,大多是具文,实际并不穿用。《旧志》的这些说明性文字,《新志》均删除了,给人印象就是这一套服饰在当时仍然在使用。以皮弁为例。《新志》在天子、太子、臣下服饰中都详细叙述了弁服的形制及其使用,实际上早在隋朝,大臣对其就已经很陌生了。《隋书·李子雄传》记他出任“民部尚书……新罗尝遣使朝贡,子雄至朝堂与语,因问其冠制所由。其使者曰:‘皮弁遗象。安有大国君子而不识皮弁也!’子雄因曰:‘中国无礼,求诸四夷’。”⑬一个朝廷的民部尚书,已经不认识皮弁了,可见当时很少人穿着此类服饰。《新志》无视这类历史事实,对当时常服外服饰的实际穿着情况,基本不予说明。

因此,从这一意义上说,虽然《旧志》内容芜杂,但正确反映了唐朝服制的实际面貌;《新志》看起来简洁清晰,却不能反映唐朝服制的实际面貌。这是研究唐朝服制时要充分注意的。

二

《旧志》关于唐朝冕服、朝服、公服的叙述顺序是:①天子衣服。②皇太子衣服。③侍臣服。④皇后服。⑤皇太子妃服。⑥内外命妇服。

即男服按等级在前,女服按等级在后。这一叙述顺序的基本依据是《衣服令》。

这么说的根据有三:

其一,《旧志》在这顺序的每段前面(除天子之服外),都明确标有《武德令》字样,说明它们来自令文。

其二,模仿唐令的日本《养老令》,完整保留了《衣服令》。其顺序为:①皇太子礼服⑭。②亲王礼服。③诸王礼服。④诸臣礼服。⑤内亲王礼服。⑥女王礼服。⑦内命妇礼服。⑧宫人服⑮。虽然官制不同,但与《旧志》一样,都是男服按等级排在前面,女服按等级排在后面。

其三,《通典》卷一百八《礼六十八·开元礼类纂三·序例下》记载了衣服制度,其顺序为:①天子。②皇太子。③群官。④皇后服。⑤皇太子妃服。⑥内外命妇服。⑦六尚、宝林、御女、采女及女官等服⑯。也是男服按等级排在前面,女服按等级排在后面。

因此或可认为,唐《衣服令》中服制叙述的顺序是按男服等级、女服等级前后排列的,明显偏重于男服。《旧志》依从了这一顺序,反映了唐人在“礼服”上的观念,即区分男服和女服,再在男女服中区分等级,男服在前,女服在后。而且男服与女服之间隔有4页的有关“䜩服(常服)”“巾子”“鱼袋”“袴褶”“杂物色”等的叙述,显示了男服的重要与女服的无关轻重。

但《新志》服饰部分的叙述与《旧志》不同,其顺序为:①天子之服。②皇后之服。③皇太子之服。④皇太子妃之服。⑤群臣之服。⑥命妇之服。且将这六部分君臣服饰放在整个服饰部分的开头,后面才是鱼袋、常服、巾子等杂物。

这一叙述顺序反映的应该是宋人的观念,即对皇权的更加尊崇和君臣界限的更加严格:怎么能把皇后之服、皇太子妃之服排在群臣之服后面呢?于是《新志》将其提到与皇帝、皇太子并列的地方。这是宋代皇权地位提高在观念中的反映,体现在了《新志》“服饰部分”服制顺序的排列上。由此也可看出唐、宋人因政治思想不同而在服制观念上的区别。

三

以上是《旧志》《新志》反映出来的在政治法律方面观念上的异同。这种异同也反映在社会观念上。

《旧志》中有一段叙述妇女装束的非常有名的文字如下:

武德、贞观之时,宫人骑马者,依齐、隋旧制,多著羃䍠。虽发自戎夷,而全身障蔽,不欲途路窥之。王公之家,亦同此制。永徽之后,皆用帷帽,拖裙到颈,渐为浅露。寻下敕禁断,初虽暂息,旋又仍旧。咸亨二年(671)又下敕曰:“百官家口,咸预士流,至于衢路之间,岂可全无障蔽。比来多著帷帽,遂弃羃䍠,曾不乘车,别坐檐子。递相仿效,浸成风俗,过为轻率,深失礼容。前者已令渐改,如闻犹未止息。又命妇朝谒,或将驰 (新唐书作“驼”)驾车,既入禁门,有亏肃敬。此并乖于仪式,理须禁断,自今已后,勿使更然。”则天之后,帷帽大行,羃䍠渐息。中宗即位,宫禁宽弛,公私妇人,无复羃䍠之制。开元初,从驾宫人骑马者,皆著胡帽,靓妆露面,无复障蔽。士庶之家,又相仿效,帷帽之制,绝不行用。俄又露髻驰骋,或有著丈夫衣服靴衫,而尊卑内外,斯一贯矣。⑰

这段文字将妇女装束的变化,以是否遮蔽身体为中心,作了强调。

但是《新志》对这一段作了大幅度削减,其文字为:

初,妇人施羃䍠以蔽身,永徽中,始用帷冒,施裙及颈,坐檐以代乘车。命妇朝谒,则以驼驾车。数下诏禁而不止。武后时,帷冒益盛,中宗后乃无复羃䍠矣。宫人从驾,皆胡冒乘马,海内傚之,至露髻驰骋,而帷冒亦废。⑱

粗看《新志》此段文字,似乎也谈到了羃䍠、帷帽、露髻等,但它将《旧志》中羃䍠的“全身障蔽”改为“蔽身”;删去了永徽以后帷帽“渐为浅露”以及开元时妇女“靓妆露面,无复障蔽”几句重要的话,这不仅不利于我们理解羃䍠、帷帽的形制,而且改变了《旧志》作者的问题意识,即《旧志》认为从北朝到唐朝开元时期妇女服饰出现了重要变化,这一变化的趋势在于对妇女的体貌是否遮蔽:即从全身障蔽→渐为浅露→无复障蔽(包括咸亨二年敕文,也说不能道路之间,不能“全无障蔽”)。《新志》作者对此进行删改后,对于当时人的服饰观念及其变化,我们就无从了解了。其原因盖在于到了宋代,不存在妇女体貌是否要遮蔽的问题,以致宋人不认为有强调妇女是否要遮蔽的叙述必要。这就是《新志》作者因时代不同社会风气不同而删改文字、导致与《旧志》观念不同的一个例子。

四

《新志》秉承《新唐书》修撰原则的“文省事增”,一方面删去了《旧志》中许多冗长的奏议,使得整个叙述眉目清楚,简明扼要;同时增加了一些《旧志》中没有的内容,特别是唐后期的服制⑲,这是值得肯定的。

值得肯定的还有:一些删改反映了宋人相对比较严谨和务实的精神。

例如:

《旧志》在叙述流外官行署的服饰时说:

黑介帻,簪导,深衣,青褾、领,革带,乌皮履。未冠则双童髻,空顶黑介帻,去革带。国子、太学、四门学生参见则服之。书算学生、州县学生,则乌纱帽,白裙襦,青领。诸外官拜表受诏皆服。(本品无朝服者则服之。)其余公事及初上,并公服。诸州大中正,进贤一梁冠,绛纱公服,若有本品者,依本品参朝服之。⑳

《新志》将“黑介帻”作为“群臣之服二十有一”等之一时说:

黑介帻者,国官视品、府佐谒府、国子大学四门生俊士参见之服也。簪导,白纱单衣,青襟、褾、领,革带,乌皮履。未冠者,冠则空顶黑介帻,双童髻,去革带。书算律学生、州县学生朝参,则服乌纱冒,白裙、襦,青领。未冠者童子髻。㉑

两相比较,《新志》删去了“诸州大中正”的服饰。

按大中正,实非唐官。《通典》指出:“中正,陈胜为楚王,以朱房为中正,而不言职事。两汉无闻。魏司空陈群以天台选用,不尽人才,择州之才优有昭鉴者,除为中正,自拔人才,铨定九品,州郡皆置。吴有太公平,亦其任也。晋宣帝加置大中正,故有大小中正,其用人甚重。齐、梁亦重焉。后魏有之。北齐郡县皆有,其本州中正以京官为之。隋有州都,其任亦重。大唐无。”㉒《旧志》中为何会出现“州大中正”的服饰,原因不明,很可能《武德令》中有相关内容,而《武德令》的相关内容可能抄自前代令文。由于“州大中正”并非唐官,《新志》将其删去是十分妥当的。

不过令人疑惑的是:《新志》在“群臣之服”的“进贤冠”中,却仍写有“诸州大中正一梁”云云㉓。这是否因删改不尽造成的呢?目前尚不好确定。

《旧志》的服饰部分最后说“太常乐尚胡曲,贵人御馔,尽供胡食,士女皆竟衣胡服,故有范阳羯胡之乱,兆于好尚远矣。”㉔这其中的“胡曲”“胡食”与《舆服志》的“舆服”无关,《新志》为了严明体例,将其删除,是对的。删改后的文字作“士女衣胡服,其后安禄山反,当时以为服妖之应。”㉕

《旧志》将胡曲、胡食、胡服作为安史之乱的先兆,不仅有所夸张,且属不经之谈㉖,不可相信。值得注意的是,《新志》作者没有照抄《旧志》的说法,用了比较谨慎的文字即“当时以为”云云,意即这种说法是当时人认为的,未必是真的。这反映了《新志》作者即宋人比较务实和理性的特点,值得肯定。

五、小结

《旧志》与《新志》的不同,符合《旧唐书》与《新唐书》总体的不同,即前者芜杂纷乱,后者文简事增。在此基础上,我们做了一些更细致地比较,结论大致如下:

第一,由于律令格式在唐朝特别是唐前期作用很大,又由于《衣服令》的存在,因此《旧志》服饰部分反映出唐人重视法典特别是重视《令》的时代特点。《新志》服饰部分很少涉及《令》,特别是删去了《旧志》中有关《令》文与实际施用之间存在矛盾的记载,不能真实反映唐朝服饰的实际,更不能反映唐人对法典的重视,因此是有缺陷的。

第二,由于皇权在唐前期还没有绝对的至高无上的地位,反映在《令》文和《旧志》中就是叙述冕服公服朝服时,将男服按等级排列在前,女服按等级排列在后,且二者之间插有大段其他文字。《新志》将男服与女服按君臣等级合并排列,先叙天子、皇后之服,然后顺序是皇太子、皇太子妃;群臣、内外命妇;然后才是其他服饰文字。这种安排反映皇权在宋代的大幅提升,体现了唐宋不同的政治环境。

第三,《旧志》和《新志》的不同还表现在社会观念上。由于唐朝来自于胡族统治的北朝,初期带有浓厚的北朝风尚,统治者有意识地要保持这种风尚,对破坏这种风尚的现象多持批评态度。从唐初到开元时期,妇女服饰从全身遮蔽到逐渐浅露到完全没有遮蔽,是唐朝妇女服饰的重要变化,《旧志》正确描述了这种变化并如实写出了统治者对这种变化的担心,极具唐朝时代特征。《新志》对此进行了大量删削,抹杀了《旧志》作者要体现的服饰观念,反映出宋代妇女已经不存在是否要遮蔽的问题。《新志》的这种削减,使得唐朝曾经存在的一种身体和服饰观念荡然无存。

第四,《新志》追求体例严谨,对不属于“舆服”的内容进行了删除,比如饮食、乐曲等;还对不属于“唐朝”的内容也进行了删除,比如“诸州大中正”等(尽管删除的不够彻底)。这是十分妥当的。由此也提醒我们,《旧志》中引用的《武德令》所涉内容,有些照抄唐前《令》而来,不大能反映唐朝实际,使用时需要注意。进而言之,《旧志》为何只引用了唐初高祖时代编纂的《武德令》而不引用唐朝成熟期即玄宗时期的《开元令》?这反映了《旧志》编纂时采用史料的随意,还是编撰当时只存有《武德令》?无论何种原因,使用《武德令》而非《开元令》,是《旧志》的不足。

《旧志》的不足还在于一些言论不够严谨。认为开元年间士女穿胡服是安史之乱先兆的说法就是一例。且不说当时穿胡服的并没有那么多,即使有,也与安史之乱没有关系。《新志》在这方面就比较理智,采用的语言是“当时以为”云云,表明这不是《新志》作者的观点,不一定对,只是“当时”人这么认为而已。宋朝是中国古代比较理性的时代,《新志》的这种表述显示了鲜明的时代特点。

关于《旧志》和《新志》还有许多问题可以研究。由于水平和时间都有限,以上的比较十分简单和粗糙,只是个人的一点不成熟想法,提出来供大家批评。

注释:

① 孙机:《中国古舆服论丛》(增订版),北京:文物出版社, 2001年,第337-487页。

②《旧唐书》卷四五《舆服志》,北京:中华书局,1975年;《新唐书》卷二四《车服志》,北京:中华书局,1975年。

③《大唐开元礼》卷第三《序例下·衣服》,《中华礼藏》本,杭州:浙江大学出版社,2016年。

④ 君主服饰归殿中省尚衣局,后妃服饰归尚服局,太子服饰归太子左春坊内直局。参见《唐六典》卷四《尚书礼部》、卷十一《殿中省》、卷十二《宫官》、卷二六《太子左春坊》,北京:中华书局,1992年。

⑤ 《唐律疏议》卷二七《杂律》总449条在解释“别式减一等”时举例“谓《礼部式》‘五品以上服紫,六品以下服朱’之类。”北京:中华书局,1983年,第522页。

⑥ 《旧唐书》卷一百三《牛仙客传》,第3196页。

⑦ 谢保成认为《舆服志》的史源为:在“采录《大唐开元礼》的同时,又以苏氏《会要》为另一重要史料来源”。这一看法虽有可商榷处,但他认为其史源均来自唐朝资料是妥当的。谢氏看法见其主编《中国史学史》的第七编(唐史、五代史,该编为谢保成所撰),北京:商务印书馆,2006年,第725页。

⑧ 此处《新志》归纳张说的意见有误。

⑨ 当为“景云二年”。

⑩ 此处的“旧令”当即上文贞观年间制定的《贞观令》。

⑪ 《旧志》,第1938页。

⑫ 《旧志》,第1941页。

⑬ 《隋书》卷七十,北京:中华书局,1973年,第1620页。

⑭ 《养老令·衣服令》不涉及天皇服饰,这是日本令的特点。

⑮ 《令集解》卷二九 《衣服令》,吉川弘文馆,1981年,第737-747页。后面还有一项“武官礼服”,从略。

⑯ 《通典》卷一百八,北京:中华书局,1992年,第2798-2807页。

⑰ 《旧志》,第1957页。

⑱ 《新志》,第531页。

⑲ 尽管增加的文字大多来自《册府元龟》《唐会要》等,且删改过多,有时失真。

⑳ 《旧志》,第1946页。

㉑ 《新志》,第522页。

㉒ 《通典》卷三二《职官十四》,第891-892页。引用时删去了注文。

㉓ 《新志》,第521页。

㉔ 《旧志》,第1958页。

㉕ 《新志》,第531页。

㉖ 参见拙作《“‘胡风’流行为安禄山叛乱先兆”说质疑》,《西部史学》第一辑,重庆:西南师范大学出版社,2017年。