居民消费函数的收入决定论

——基于我国农村居民家庭的实证

韩绍䶮 漆雁斌 教授 通讯作者(四川农业大学经济学院 成都 611130)

引言与文献综述

改革开放以来,我国农村居民收入水平不断提高,用于消费的支出也呈现上升趋势,农村居民家庭人均消费从1995年的138元上涨到2017年的11691元,平均增速11.74%。消费、投资和净出口曾经被誉为拉动经济快速增长的“三驾马车”,然而过分依赖出口国外市场和国外投资,长期的经济发展会产生极其不利的影响,内需不足成为困扰着我国经济发展的一大难题。基于此,针对我国农村居民家庭消费函数的探索对于政府合理地进行宏观调控具有重要意义,同时也是进一步刺激内需来带动经济发展、适应经济新常态下的必然要求。

本部分文献主要从异质性消费群体和不同收入阶层的消费函数来进行综述。刘海生(2003)认为由于每个人的遗传基因、受到教育以及经历的社会环境的不同,作为经济主体的有限理性人同样不可能是同质的,这也部分地解决了“异质消费者”问题。黄金波(2014)通过研究发现中国城乡居民之间存在完全不同的消费模式与习惯,因而分开研究城镇和农村居民的消费行为更加可靠。张宽等(2016)基于1978-2014年我国农村居民数据发现我国农村居民上期消费对当期消费影响最大,其次是当期收入和上期收入。田青(2010)基于1985——2008年我国城镇居民的相关数据,通过研究发现高中低不同收入阶层家庭的边际消费倾向呈现递减趋势,其实证结果对于验证绝对收入假说的成立提供了证据,并且通过分析系数变化提出城镇居民在24年间消费行为发生了结构性变化。郭庆旺(2013)根据西方经典的消费假说构建了不同收入阶层的消费函数,经过其理论推导得到不同收入阶层的边际消费倾向都是不同的,不同收入阶层对当期收入、永久性收入和平均收入的关系呈梯级变化趋势,但是郭庆旺只进行理论推导并没有利用实证研究来验证。

综上所述,尽管国内对于消费函数的研究非常丰富,但是进入经济新常态时期以来,很少有学者利用最近相关数据来研究农村居民消费函数。张宽等(2016)通过利用1978——2014年数据取对数后进行弹性分析,这样做虽然减小了异方差,但是在分析其经济意义时并没有直观体现西方消费函数模型中变量之间的具体关系。本文在其基础上利用更加全面细致的理论模型,凭借最新的数据并由消费指数和收入指数得到实际人均消费和实际人均收入数据进行实证检验,并进一步通过分位数回归发现只有对于中上水平的消费者,上期收入对于当期消费才有显著的负向影响。目前政府缺乏针对消费的不同阶段制定合适的促进农村居民消费的政策,因此深入研究农村居民家庭消费函数,分析不同消费水平时收入对消费的影响程度,无论是理论还是实践层面,都具有重要意义。

理论模型与假说

凯恩斯(Keynes)提出了著名的绝对收入假说,即当期消费与当期收入存在线性关系,认为收入的绝对水平决定了当期的消费状况,并且边际消费倾向随着收入的增加呈现递减的趋势,因此凯恩斯的消费函数为:

从(1)式可知,凯恩斯的绝对收入假说认为消费与收入的关系是相对稳定的,但是后来经济学家们通过对经验数据的研究发现这种相对稳定的关系过于理想化,这就受到费雪和布朗等人的批判。随后杜森贝里(1949)引入了社会和心理因素尝试从相对收入的角度来解释消费行为,提出了“棘轮效应”和“示范效应”,即居民的消费支出不仅与以往消费习惯有关而且会受到社会中其他人的消费行为的影响。参考徐翠荣(2017)等将相对收入理论简化为:

Modigliani、Brumberg及Ando以消费者是理性的和效用最大化为前提来研究个体的消费行为,并于1954年共同提出生命周期假说,即消费者会以效用最大化为唯一目标,根据自己一生的收入流来安排自己的消费行为,将个人的消费与整个生命周期的收入和财产联系起来,综合来安排自己的储蓄和消费行为。为方便考察财产对于消费的影响,参考张宽(2016)等合并简化后的函数设置形式:

随后弗里德曼(1957)提出了持久收入假说,认为现期消费与当期的收入具有短暂的不稳定的关系,由于当期收入只是暂时性的收入,当期收入只会决定瞬时消费,而对于持久性消费的影响十分有限,应该通过持久收入来研究消费者的消费水平。持久收入假设消费函数可表示为:

理性预期假说认为,理性人会尽最大努力搜集与经济变量有关的信息来形成对变量的预期,经济主体都遵循效益最大化原则。根据卢卡斯提出的,经过变换得到,由于Yp表示自然失业率下的收入,将其收入常数中,理性预期的消费函数可表示为:

实证检验

(一)数据来源与处理

本文选取1978-2017年的我国农村居民家庭实际人均消费和实际人均收入的数据对上述消费函数理论进行实证检验。所需要的基础数据分别为每年的中国农村居民消费基期,对农村居民家庭人均纯收入和消费进行平减,用实际值进行回归分析。

(二)平稳性检验

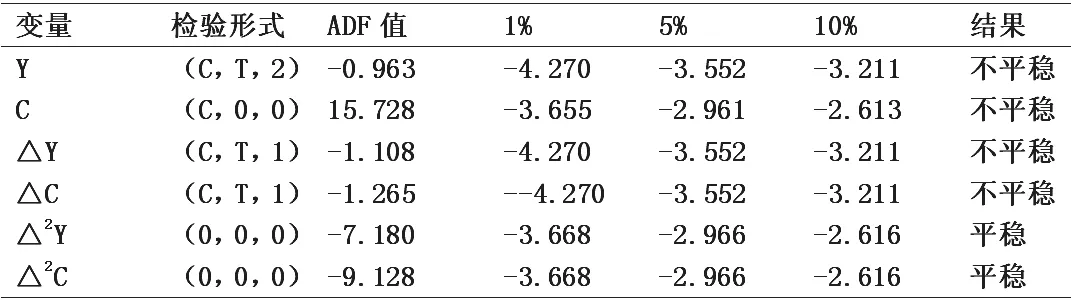

检验序列的平稳性是时间序列分析的关键步骤,本文利用ADF单位根检验方法对我国农村居民家庭实际人均消费C和收入Y进行平稳性检验,检验结果见表1,Y和C均属于二阶平稳单整序列,即Y-I(2)、C-I(2)。

(三)计量模型检验

各理论假说下消费函数的估计结果见表2所示。表2的总体回归结果表明,我国农村居民消费与收入的关系符合西方消费函数假说。模型(1)表明,当期农村居民家庭人均收入对当期农村居民消费是正向影响,系数为0.714,且估计显著性也非常好,但其系数代表边际消费倾向,从经济意义上来讲,农村居民每增加1元的收入,就会有0.714元用于当期消费,这明显高估了农村居民的边际消费倾向,与我国实际情况不符。但是由系数的方向表明农村居民当期消费会随着当期收入份额的增加而增加,随着当期纯收入份额的减少而减少,此结论是符合理论与实际情况的。

模型(4)的结果显示,虽然当期消费也与当期收入有关,但是从统计意义来看并不显著,而且从经济学意义上讲,当期收入前面的系数只有0.09,即当期收入每增加1元只会拿出9分钱用于消费,明显不符合实际情况,过度低估了我国农村居民的消费倾向。因此,持久性收入假说并不符合我国农村的实际情况,估计结果不予考虑。

模型(5)相比较模型(2)而言,边际消费倾向为0.288比模型(2)的0.246略高,但是上期消费的系数变得更低,只有0.654,虽然两个变量前的系数都通过了显著性检验,但是由于其包括的截距项系数没有通过显著性检验,相比较而言,模型(2)的估计结果更好。

模型(2)、(3)都能很好地解释我国农村居民消费特征。为明确两模型对我国农村居民消费特征解释力度的强弱,需对两模型实际的经济意义进行探究。

模型(2):Ct=0.246Yt+0.722Ct-1

模型(3):Ct=0.401Yt+0.812Ct-1-0.235Yt-1

模型(2)与模型(3)相比较,在相对收入假说下估计的消费函数中,当期收入每增加1元只会拿出0.246元价格指数、各年度的中国农村居民收入价格指数、每年的中国农村居民家庭人均名义纯收入和家庭人均名义消费水平,由于2013-2017年农村居民家庭收入价格指数缺少,利用对应的消费价格指数代替,其余统计数据均来源于国家统计局网站。为了剔除物价因素的影响,将1978年设为用于当期消费,明显低估了我国农村居民的消费情况,而模型(3)在LCH理论假说下,消费函数模型能够较为完美地解释我国农村居民消费特征,因此最终分析以模型(3)的估计结果为准。由LCH模型结果可知,在我国农村居民中,家庭人均当期收入对消费的影响系数为0.401,即当期收入每增加1元,当期消费会增加0.401元;而前期收入对当期消费的影响系数为 -0.235,说明前期收入对当期消费具有负向影响,这是因为长期以来我国农村居民的储蓄率居高不下,而农村居民更多地将前期的收入储蓄起来,较高的储蓄必然会抑制消费,导致农村居民消费不足;前期消费对当期消费的影响系数最高,为 0.812。

表1 变量的ADF检验结果

表2 各理论假说下消费函数的估计结果

表3 LCH消费模型的分位数回归

参考张宽等(2016)成果,为方便分析各期收入对消费的影响情况,可以将农村居民上一期的消费当作是对未来预期的反应,上一期的消费越多表明农村居民认为其预期收入也会增加。则根据生命周期模型(3),对于农村居民而言,影响最小的是农民的上期收入,而对当期消费影响系数最大的是居民的预期收入。因此目前增加农村居民家庭消费的主要着力点应放在对预期收入的改善上,通过加大教育投入来促进农村居民增收,从而改善农村居民的消费。

因为模型(3)中考虑了变量滞后期的影响,因此需要对模型(3)进行残差检验,序列相关 LM 检验表明模型不存在自相关问题,这进一步说明生命周期消费理论能很好地解释中国农村居民消费特征。

(四)分位数回归

在模型(3)的基础上,本文利用分位数回归进一步考察不同消费水平下农村居民消费与收入的变化关系,回归结果见表3所示。根据表3中的实证结果来看,前期收入系数只有在0.6和0.7分位数水平上显著,这也找到了总体数据中前期收入系数只在10%水平显著的原因,而各分位数水平下当期收入和前期消费的影响系数均在1% 水平显著。在高分位数0.7水平下,往往对应着农村高收入人群,当期收入消费影响系数最高达到0.46,前期收入对消费影响系数负向效应处于较高水平,反而前期消费的影响却处于较低水平。这是由于较高消费人群往往收入较高,他们很自信自己的财政状况,不需要靠预期收入来决定当期消费,而且高收入群体往往地位消费比重较大,而在农村很注重自己的储蓄资产,在保证自己地位不动摇的前提下,根据当期的收入来决定自己的消费水平。

随着分位数水平上升,当期收入Yt影响系数不断增大,上期消费Ct-1影响系数先上升后下降,前期收入Yt-1影响系数不断减小。这说明,对于中低收入消费人群而言,重点增加其当期收入,积极改善其预期收入,完善农村社会保障,降低农村居民储蓄,能够明显促进其消费水平提升;而对于较高消费人群,虽然消费水平已经处于较高程度,但仍然不能忽视预期收入、当期收入和储蓄对进一步提升其消费水平的影响。

由于生命周期模型(3)和分位数回归的估计模型均需要验证模型的稳定性,因此参照庞世明(2014)和张宽等(2016)的做法,只对具有代表性的0.5分位数水平残差进行检验。经过检验,OLS残差和分位数残差估计的ADF值分别为-7.062和-7.398,模型残差都在1%水平显著,均为0阶单整序列,说明模型估计具有稳定性,从LCH消费理论中得出的观点对于解释我国农村居民家庭的消费解释是合理的。

结论与对策

收入在所有西方经典消费理论中占据极其重要的地位,是理解农村居民消费行为的关键指标或变量。正因为如此,本文通过实证研究发现:当期收入、上期消费和储蓄对农村居民当期消费都具有显著影响,其中上期消费和当期收入对消费影响为正,储蓄对当期消费影响为负。对于农村居民而言,影响最小的是农民的上期收入,而对当期消费影响系数最大的是居民的上期消费(预期收入)。针对不同消费水平的农村居民进行分位数回归发现,农村居民家庭的当期收入、上期消费和储蓄对农村居民当期消费的影响不同,对于低消费水平的农村居民,当期收入、上期消费的正向影响效应都较小;对于中等消费水平的农村居民来说,当期收入的正向影响处于中等水平,而上期消费正向效应处于最高水平;而农村高收入人群中,当期收入的正向效应和储蓄的负向效应均处于较高水平,反而上期消费的影响却处于较低水平。

我国农村当前消费问题的核心在于农村居民家庭人均消费不足。因此,在短期内可以采取相应的政策提升当期收入以提高农村居民家庭人均消费水平,但从长远来看,政策的着力点应该是在对预期收入的改善上,通过加大教育投入来促进农村居民增收,从而改善农村居民的消费。同时分位数的回归结果表明,必须要区分不同的农村消费水平下的居民,否则制定促进农村居民的消费政策必然是有偏的,就像精准扶贫一样,必须做到消费政策可以精准识别不同消费水平下的农村居民,这样才能起到点对点的扶持促进作用,切实做到提升中低等消费群体的收入。