市场、社会与行业技艺*

——以近代南浔辑里丝改良为中心

郑卫荣

内容提要 近代上海开埠以后,江南的辑里丝进入世界生丝市场,形成了外贸重于内销的市场格局。在世界生丝市场的牵引下,辑里丝的生产技艺不断革新,先后由手工缫丝到复摇丝经,再到机器缫丝;但由于国内生丝业态和社会环境的制约,辑里丝的技术改良既不主动也不彻底,导致近代辑里丝的生产与贸易没有产生质变。与日本丝业的崛起相对比,辑里丝的技术改良历程反映了中国传统手工业近代化转型的一个历史缩影。

我国近代生丝出口贸易以湖丝为大宗,而湖丝尤以辑里丝(亦称七里丝)为佳。原产于湖州南浔镇辑里村(原名七里村)的辑里丝,其声誉起于明洪武年间,明万历时已是“湖丝惟七里者尤佳,较常价每两必多一分”①;至清康熙时,“七里丝甲天下,辇毂输将,其名上达京师,大贾皆冒七里,今贸于江南及川广者皆然”②。究其生产过程:当地农家选用原产良种“莲心种”,饲以肥润之湖桑,蚕儿吐丝成茧后,不经熏蒸,汲取沙滤之后的太湖清水,采用改良三绪南缫车和“冷盆”缫丝法,在数日之间缫茧成丝,所出之丝“色泽洁白,丝身柔韧,富于拉力”③。这种以小农家庭为单位的生产还具有农家植桑育蚕成本低、手工剥茧缫折低、农人制丝“工价不计”等特点,赋予了辑里丝“物美价廉”的市场优势。清中期以后,随着辑里丝的声名远播以及生产技艺的扩散,“凡辑里四周百里之地所产之丝,都名之曰辑里丝”④。1843年上海开埠后,湖丝由上海口岸直接出洋,辑里丝渐由国内“用户丝”转向国外“洋庄丝”,“逐行销欧美各国,曰辑里湖丝”⑤。

作为辑里丝的发源地和集散中心地,湖州南浔镇在近代辑里丝生产和出口贸易中一直位居显要位置。以往研究辑里丝贸易及南浔镇丝业经济,多从区域生丝贸易和市镇工商业经济的视角进行,而对于该区域丝业改良以及辑里丝技艺革新问题尚少细致研究,对于辑里丝改良背后涉及的世界市场、社会环境与行业技艺之间的复杂关系则更少深入讨论。⑥上海开埠后,南浔辑里丝先后经历了手工缫丝、复摇丝经、机器缫丝等不同阶段的生产技艺改良,折射出世界生丝市场影响下江南传统丝织手工业改良与行业技术革新、社会环境变迁之间的复杂关联。本文在前人研究的基础上,拟对此问题作一探讨。

近代世界生丝市场的供需变化

一般认为,近代世界生丝市场的建立是以19世纪50年代中国生丝出口激增以及60年代日本生丝进入世界市场为标志的⑦。从世界生丝进出口贸易数据来看:1870~1939年的70年间,世界主要生丝进口国的进口总量为161.9万吨,其中英国占5%,法国占21.4%,美国占50.5%,意大利占5.1%,其他国家(德国、瑞士、印度、俄罗斯等)占18.0%。同一时期,世界主要生丝出口国的出口总量为161.9万吨,中国占27.5%,日本占47.7%,意大利占11.9%,法国占6.5%,其他国家(朝鲜、印度、土耳其、奥地利等)占6.4%。⑧由此可见,近代世界生丝市场的主要进口国是英国、法国、美国,主要出口国是中国、日本、意大利。以华丝出口为主线来看世界生丝市场的供需关系变化:中国在上海开埠后至1909年期间一直是世界最大生丝出口国,“所有泰西各国采办之华丝,几全由该埠供给”⑨。而上海出口生丝主要来自杭嘉湖地区,这是当时“中国丝产量最大而且质量最好的产区”⑩。湖州南浔镇作为该产区最大的丝市,是区域生丝贸易的集散中心,即所谓的“湖壖缫丝毕,必集浔市”。从开埠初年到19世纪60年代末期,上海出口的生丝主要销往英国,部分供应其国内市场,部分则经伦敦生丝市场转销法国、意大利、美国等国。英国是当时世界最大生丝进口国,其进口量约占英法美三国总量的2/3和上海出口生丝总量的2/3强。19世纪50年代至60年代中期,欧洲生丝主产区流行蚕瘟,导致法国、意大利等国生丝产量骤减,再加上这一时期欧洲丝织物的消费风向由高级奢侈转向一般日用,使欧美各国更加依赖亚洲生丝的供给。华丝,尤其是价廉质优的辑里丝在与日丝、印度丝和广东丝的竞争中胜出,成为欧美生丝原料的重要来源。

19世纪70年代初,世界生丝市场格局出现大变动。苏伊士运河通航,上海—伦敦—纽约之间海底电缆开通,国际贸易金银复本位制确立,世界生丝进出口国的联系因而更为紧密,生丝贸易由存货待售改为订货预售,而华丝出口价格也完全卷入国际市场。法国以此为契机抛开了伦敦生丝市场,直接采购华丝。转口贸易优势的丧失以及国内丝绸业的衰退,导致英国生丝进口量迅速减少,其世界生丝最大进口国的地位也在1874年被法国取代。70年代后,欧洲蚕瘟逐渐得到控制,意大利蚕丝业恢复到50年代初的水平。1870~1939年间,意大利的生丝进出口比值约为2∶5,在高品质生丝出口中保持着一定份额。不同于意大利,法国蚕丝业一直没有恢复到50年代蚕瘟前的水平,其国内发达的丝绸织造业主要依靠进口生丝,再加上同时期欧洲蚕丝生产成本的提高以及“交织布”等普通丝织品的流行,1875~1909年,世界生丝贸易中的法国进口量从3704.9吨(占比40.7%)稳步升至7066.0吨(占比30.1%),直到20世纪初美国消费市场崛起后,法国进口量才逐步从1910年的7254.1吨(占比27.2%)下降到1934年的3381.9吨(占比7.9%)。相较于意大利丝、日丝,华丝以价廉质优的优势“分销于法、英、意各国厂家,尤以销法国者为最夥”。从1875~1925年,法国一直是华丝特别是辑里丝的最大消费市场,占上海出口总量的36.3%~58.8%,英国则从36.8%逐步降至1.8%。

美国的丝织业兴起于19世纪60年代。世界生丝贸易中的美国进口量从1870年的426.4吨(占比5.1%)持续上升到1909年的8073.9吨(占比34.4%),取代法国成为世界最大生丝消费国,此后更是持续上升至1934年的31646.8吨(占比73.9%)。美国市场的生丝主要从中国、日本、意大利进口。其中,美国从上海进口的生丝从1870年的1081担(占比3.5%)逐步上升至1915年的41116担(占比42.9%),超过法国成为华丝最大进口国,至1925年增加到52970担(占比44.0%)。不同于法国保留着大量手工织机,美国丝织业普遍采用动力织机,对生丝质量要求较高。19世纪70年代后,由于手工缫制的华丝不合于机器生产,美国市场逐渐普及使用机器缫丝。面对丝业技艺的革新与新兴市场的机遇,华丝措施不及而日丝应对有力。

近代世界生丝市场的出口竞争主要在中日两国之间展开。日本生丝出口始于1859年横滨开港,19世纪60年代中期上海、香港与横滨的定期航线开通后,日丝直接出口欧洲。1868年明治维新后,日本大力推行蚕丝业标准化、机械化发展战略,其生丝出口量从1870年的7000担(是年华丝为49000担)上升至1909年的135000担(是年华丝为130000担),取代中国成为世界最大生丝出口国。在世界生丝市场上,日本通过不断改良生丝品质,扩大生产规模,调整销售策略等手段,先是排挤意、法等国生丝市场份额,继而“全力向新兴之美国推销”,至一战时垄断了“几十倍于欧洲”的美国市场。1910~1934年间,世界生丝贸易中的日丝出口量从10053.9吨(占比37.6%)持续上升至31879.1吨(占比74.4%),而同期的华丝出口量则从8280.6吨(占比31.0%)下降至6015.1吨(占比14.0%)。30年代,日本利用世界经济危机造成的经济动荡,进一步向法、英等国倾销日丝,侵夺了华丝仅剩的主体出口市场,实现了对世界生丝市场的垄断。

伴随着上述主要进出口国供需关系的变化,近代华丝出口贸易的内容和形式也在同步发生变化。从出口商品来看,先后出现了三种形态:一是上海开埠至19世纪70年代,以辑里丝为代表的手工缫丝行销欧美;二是19世纪70年代至20世纪初的10年,以辑里丝经为代表的复摇丝经畅行海外;三是20世纪10年代至30年代,包括辑里丝、丝经在内的手工缫丝与以厂丝、厂经为代表的机器缫丝历经并驾齐驱、前消后长,直至后者压倒前者。从出口贸易方式来看,前后经历了两个阶段:一是上海开埠至20世纪20年代沿用的“蚕农—丝行—丝栈(丝号)—通事(买办)—外商洋行—国外市场”贸易链,这是一种由外商洋行控制生丝出口检验权、出口保险及运输业务的间接贸易方式;二是20世纪20年代后,华商公司设立出口部或国外代理处,自主开展华丝出口的直接贸易方式。无论是三种形态还是两种方式,都深受近代世界生丝市场变动的影响。

创制辑里丝经——传统技艺的改良

传统辑里丝的生产是农家使用木制三绪缫丝车,依次按照搭丝灶、烧水、煮茧、捞丝头、缠丝窠、绕丝轴、炭火烘丝的工序来进行手工缫丝的过程。受制于生产工序和农家技艺,辑里丝不可避免地存在着条份不准、匀度不及、线支多病、整理不良等缺点。对此,南浔丝商率先进行了有针对性的改良——复摇丝经。

虽然辑里丝在清咸丰年间已有复摇之法,即“合二丝为一,以经车纺之,成经必涂以饧,取其粘润也”,但是复摇丝经的大规模出口则迟至同治季年。同治十二年(1873),南浔丝商周昌炽“向乌镇购丝十余件,装运来浔,因风覆舟,船主不能偿损失,而浸湿之丝无可为计”。昌炽遂效仿日本的逆向摇经法,将两丝合为一丝,再用竹木合制的大小摇车纺之,并捻加工成丝经。经过复摇后的丝经,剔除了原丝中的糙丝、屑丝,接好了蓬乱绪头,具有色白、经匀、质韧的特点,“质佳工廉,法美两国各来购求”,“销路自此大畅”。昌炽“既创洋经”,嗣子庆云“又议增方经、大经、花车经,皆盛行海外”。周氏创制辑里丝经,改变了辑里丝出口“有丝无经”的局面,成为了辑里丝与辑里丝经互为消长的分水岭。以此为分界,辑里丝“常年出口者,初自二千数百担增至三千五百担左右,大约以光绪十年(1884)为最盛,嗣后则因南浔、震泽辑里大经盛行,洋庄丝无形淘汰”。与之相应,“向之代洋庄收丝之客行亦纷纷改为乡丝行,收买白丝,售与浔震之经丝行,摇为辑里大经”。其时,南浔、震泽一带“约有车户二三千家,每家平均有车四部,每部小车每日出经十两”,“每年出口达一千余万元之谱”。

辑里丝经的生产过程包括生丝采购、等级分类、派发加工、包装销售等数道工序。如南浔“梅恒裕”丝经行:在新丝上市时,该行派“抄丝员”分头到产区乡庄“抄丝”,然后雇佣“看丝内行”把抄购来的生丝按等级分类、称重,用丝牌预先为之订牌(上等丝列为正牌,次等丝列为副牌)并做记号标识,分发给固定的“车户”进行复摇,再由丝经行分片包装并贴以商标,运往上海丝栈待售。从生产组织的过程来看,“梅恒裕”是一种初级加工型的组织,以“包买商”的形式支配生产,沟通蚕家、“车户”和市场三者之间的联系,既实现了加工品的增值(平均每担出口价格约高出1/3),也使得“计工受值”的车户获酬,以至周边“农人纺经十之六,遂使家家置纺车,无复有心种菽粟”。这种以农家劳动密集型投入为基础的加工生产,具有人力成本较低、技术要求不高、产品价格低廉等特点,它将小农家庭“植桑—养蚕—缫丝”的连续性生产延伸到“摇经”环节,进一步扩大了辑里丝经“物美价廉”的相对优势,使之在厂丝兴起之初仍具有较强的竞争力,也在客观上延长了辑里丝经的出口畅销期近三十年。然而,从行业技艺和生产效率来看,经过“车户”手工复摇而成的丝经,其品质虽有所提升,但仍无法从根本上祛除土丝固有的缺点,多项丝质指标也都逊于后来的厂丝,而且随着农家生产效率边际报酬的递减,以及机器缫丝技术进步和厂丝生产成本的不断降低,作为手工缫丝改良品的辑里丝经必然会逐步被机器缫丝所取代(见图1)。

图1 南浔输往上海出口辑里丝(丝经)数量统计(1860~1934年)

数据来源:姚印佛:《七十五年来辑里丝经产销概况》,《湖州月刊》1925年第2卷第8期,第45~49页;《辑里丝经历年产额统计》,周子美:《南浔镇志稿》,黄秀文、吴平主编:《华东师范大学图书馆稀见方志丛刊》第20分册,北京图书馆出版社2005年影印本,第566~571页。

如图1所示,1880~1934年的55年间,上海出口辑里丝(丝经)总数1692491.5包,年出口均值为30772.5包。其中,年均出口50000包的峰值区间主要集中在1880~1901年,可视之为辑里丝(丝经)出口的黄金时代。55年间,南浔辑里丝(丝经)出口总数为295103包,年均出口数为5365.5包,占比为17.4%。对比上海出口总数的巨幅波动,南浔出口数量的波动较为平稳,反映出南浔作为辑里丝(丝经)贸易集散中心地的重要地位。从趋势上看:1901年之后,上海出口总数从年均50000包回落到30000包以下,并开始逐年递减,1914年首次降至20000包以下,虽经1915年的短暂回升,但始终维持在年均12000包左右,不足峰值区间的1/4。然而,20世纪初年的南浔丝商们没有对此产生足够的警觉:一方面是因为在机器缫丝业发展初期,辑里丝经具有的相对竞争力仍能使之维持在一个较为稳定的出口水平;另一方面是由于当时国内丝织业风向变动,以辑里丝为原料的真丝织物流行,使辑里丝的国内销路,特别是在江浙本地销路逐步扩大,并一直持续到20年代。这两方面因素使南浔丝商安于现状,忽视了对世界市场走向和行业技术革新的关注。

20世纪10年代,世界主要生丝出口国日本、意大利等国都已经普及机器缫丝,华丝仍保持着手工缫丝三分天下有其二的局面。时论尖锐地指出:“近世欧美织绸工业逐年进步,所需原料均须条分匀整、颣节去净之丝充之”,即便是复摇后的辑里丝经“其条分、糙块远不及厂丝之匀净,其为摒斥,势所然也”。与此同时,民国初年人造丝的输入使得辑里丝经的处境雪上加霜。由于条纹均匀、丝身光亮、容易洗涤、价格低廉等优点,人造丝产量在1913~1932年间从22000千磅骤增至483232千磅,年均增长率达16.7%,而天然丝同期从87083千磅缓升至130000千磅,年均增长率仅为2.1%。20世纪20年代,江浙地区人造丝例禁被取消,“机织家纷纷购办人造丝”,进一步恶化了辑里丝经的市场环境。

尽管面对厂丝、日丝和人造丝的三重冲击,辑里丝经的生产和营销仍在传统因袭中踟蹰不前。迟至20世纪20年代,“辑里丝之制造过程,尚未脱离家庭工艺时代,所用种种器械尽属粗笨之木器竹器,尚未达到现在钢铁时期;至其商业上经营,亦绝无近代化之行迹”。时任美国生丝检验所所长的陶迪评论道:“辑里丝用上等干茧缫成下等生丝,乡人无知识,又无灵巧的机械,致缫成的丝条纹粗细不匀,丝质不净。所谓改良者,仅做经合式,但丝质仍低劣,故求售于欧美,不得善价,深为可惜。为今之计只有办厂机缫。”同一时期,南浔丝业公所虽曾几度联合外方,试图革新缫丝办法“以冀改良七里丝,推广销场”,但终未落地见效。在组织营销方面,辑里丝经通过华商丝经行、外商洋行转销海外,外商洋行控制外贸链已如前述,华商丝经行则沿袭传统经营办法,落伍于时代潮流。据调查,丝经行“资本多少不一……或为合伙组织,或为独资经营,而绝无公司组织者”,“组织既散漫如此,而每家洋经行之丝牌又复层出不穷”,更有丝商“目光短浅,乘间出租(丝牌)”,以次充好,甚至“作伪增胶”,使外国厂家和丝商信用俱受其累。相较于当时日本丝业“国际的广告、切实的调查、毅力的改良”,辑里丝商“目光常近,手段常钝,规模常狭,绝无系统、无组织、无训练,仅凭父子相传之经验、师徒相授之教训、朋友口头之熏陶,便以此而应付外国有组织有训练之商业人才”,“其失败可断言矣”。上述生产和营销特点在很大程度上制约着辑里丝经海外市场的维持和拓展。

总体而言,辑里丝经的创制和出口虽曾一度延长了辑里丝行销海外的行业生命,但是由于辑里丝经在本质上并没有脱离辑里丝的传统生产、营销模式,也就注定其无法在质量与数量上与厂丝、厂经匹敌,也不能在世界生丝市场上与日丝、人造丝相抗衡。普及机器缫丝成为谋求辑里丝改良的必然趋势。

普及机器缫丝——从传统手工到现代机器

在全球范围内,19世纪中叶蒸汽动力的应用开启了近代机器缫丝及丝织工业取代手工缫丝和丝织手工业的征程,也加速了辑里丝生产从传统手工到现代机器生产的革新。在辑里丝产区,最早的一批机器缫丝厂兴办于19世纪90年代中期,主要集中在嘉兴、杭州两地;湖州地区创设机器缫丝厂的记录晚至20世纪初年,但这并不影响南浔丝商在上海等地更早的革新尝试。

上海是中国民族缫丝工业的起源地,也是甲午战争之前外国资本在华投资缫丝工业的唯一场所。19世纪70年代后,在沪外商“旗昌、怡和各洋行皆设有机器缫丝局”,而“嘉、湖丝贾无人仿办”,南浔丝商顾福昌、顾敬斋等人即通过附股洋行的方式投资机器缫丝业。1891年,美商旗昌洋行总行倒闭,上海旗昌洋行对所属宝昌丝厂进行作价清理,顾敬斋联合法商集股15万两银重组宝昌缫丝局,是为南浔丝商创办的首家机器缫丝厂。就在同一时期,湖州丝商投资机器缫丝业也渐成潮流。据统计:1895年,上海共有公和永、裕成、延昌恒、纶华、锦华、新祥、信昌、乾康等八家华商机器缫丝厂,资本总额2060800两,丝车2576部,工人5850人,年产厂丝2782担。其中,由湖州丝商创办的有公和永(黄佐卿)、延昌恒(杨信之)、新祥(黄佐卿)三家,再加上1894年由海宁商人沈志云、吴少圃创办,后由顾敬斋于1897年接盘的乾康丝厂,四家机器缫丝厂的份额占据当时上海民族缫丝工业资本总额的40.4%、丝车总数的49.1%、丝厂工人总数的50.4%和年产厂丝总量的49.1%。

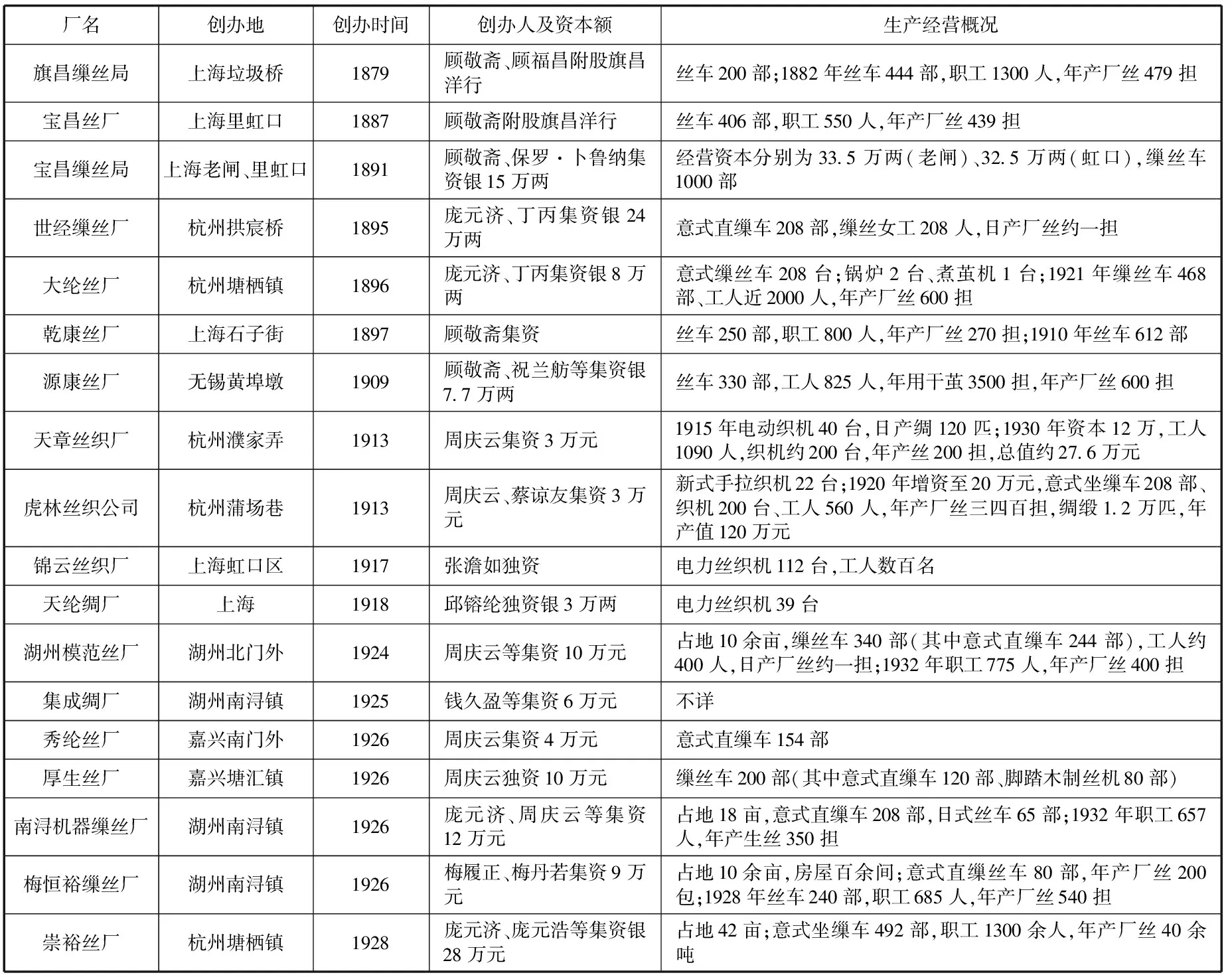

甲午战争以后,随着列强对华资本输出加剧和民族资本主义的初步发展,华洋资本投资上海机器缫丝工业的热潮持续高涨。1895~1896年底,上海华洋丝厂从13家激增到29家。其后,在经历了一个规模缩减的低潮期后,上海华洋丝厂在1908年重新回升至29家(包括洋商怡和丝厂),丝车1万部,至1911年增至46家(包括洋商怡和丝厂)、丝车1.3万部。这一时期,湖州丝商在上海缫丝工业中持续保持着领先优势。据统计,1910年上海的45家丝厂、12644部丝车中,由湖州丝商经理的有14家(占比31.1%),丝车3786部(占比29.9%)。其中,顾敬斋经营的乾康丝厂规模增至612部丝车,由1895年的行业排位第五上升至第一。同时,在上海之外,南浔丝商在杭州、无锡、嘉兴、湖州等地也陆续投资创办机器缫丝厂(见表1)。

表1 南浔丝商投资机器缫丝工业统计表

表1 南浔丝商投资机器缫丝工业统计表

厂名创办地创办时间创办人及资本额生产经营概况旗昌缫丝局上海垃圾桥1879顾敬斋、顾福昌附股旗昌洋行丝车200部;1882年丝车444部,职工1300人,年产厂丝479担宝昌丝厂上海里虹口1887顾敬斋附股旗昌洋行丝车406部,职工550人,年产厂丝439担宝昌缫丝局上海老闸、里虹口1891顾敬斋、保罗·卜鲁纳集资银15万两经营资本分别为33.5万两(老闸)、32.5万两(虹口),缫丝车1000部世经缫丝厂杭州拱宸桥1895庞元济、丁丙集资银24万两意式直缫车208部,缫丝女工208人,日产厂丝约一担大纶丝厂杭州塘栖镇1896庞元济、丁丙集资银8万两意式缫丝车208台;锅炉2台、煮茧机1台;1921年缫丝车468部、工人近2000人,年产厂丝600担乾康丝厂上海石子街1897顾敬斋集资丝车250部,职工800人,年产厂丝270担;1910年丝车612部源康丝厂无锡黄埠墩1909顾敬斋、祝兰舫等集资银7.7万两丝车330部,工人825人,年用干茧3500担,年产厂丝600担天章丝织厂杭州濮家弄1913周庆云集资3万元1915年电动织机40台,日产绸120匹;1930年资本12万,工人1090人,织机约200台,年产丝200担,总值约27.6万元虎林丝织公司杭州蒲场巷1913周庆云、蔡谅友集资3万元新式手拉织机22台;1920年增资至20万元,意式坐缫车208部、织机200台、工人560人,年产厂丝三四百担,绸缎1.2万匹,年产值120万元锦云丝织厂上海虹口区1917张澹如独资电力丝织机112台,工人数百名天纶绸厂上海1918邱镕纶独资银3万两电力丝织机39台湖州模范丝厂湖州北门外1924周庆云等集资10万元占地10余亩,缫丝车340部(其中意式直缫车244部),工人约400人,日产厂丝约一担;1932年职工775人,年产厂丝400担集成绸厂湖州南浔镇1925钱久盈等集资6万元不详秀纶丝厂嘉兴南门外1926周庆云集资4万元意式直缫车154部厚生丝厂嘉兴塘汇镇1926周庆云独资10万元缫丝车200部(其中意式直缫车120部、脚踏木制丝机80部)南浔机器缫丝厂湖州南浔镇1926庞元济、周庆云等集资12万元占地18亩,意式直缫车208部,日式丝车65部;1932年职工657人,年产生丝350担梅恒裕缫丝厂湖州南浔镇1926梅履正、梅丹若集资9万元占地10余亩,房屋百余间;意式直缫丝车80部,年产厂丝200包;1928年丝车240部,职工685人,年产厂丝540担崇裕丝厂杭州塘栖镇1928庞元济、庞元浩等集资银28万元占地42亩;意式坐缫车492部,职工1300余人,年产厂丝40余吨

由表1可知,在民元之前,投资机器缫丝业的南浔丝商以顾敬斋、庞元济为代表。顾敬斋在1911年时已先后合资创设宝昌缫丝局、乾康丝厂、源康丝厂等3家丝厂,名下拥有缫丝车1942部,占1911年上海13062部丝车的14.9%,是清末民初沪上机器缫丝业界的代表人物。庞元济分别于1895年、1896年筹资创办世经缫丝厂、大伦丝厂,其中的世经缫丝厂是当时浙江省最具规模的民族资本缫丝厂之一,与萧山合义和丝厂、绍兴开永源丝厂并称为“三丝”,而大伦丝厂素有“大伦所产厂丝久为中国诸厂之冠”之誉。

1912年后,全国形势虽然动荡不安,但是在历届政府发展工商业的政策下,投资缫丝业的民族资本仍有较快增长:上海的华商机器缫丝厂从1911年的45家、12612部丝车增长至1930年的111家、26175部丝车。这一时期,南浔丝商投资缫丝工业、谋求技术革新的代表人物是周庆云。周庆云自1913年开始连续投资创办天章、虎林、模范、秀纶、厚生、南浔等六家缫丝厂(包括丝织厂的缫丝部),总资本额42万元,缫丝车数1399部,占同时期南浔丝商在机器缫丝业投资总额的43.3%、丝车数的65.6%,是同时期浙江省民族资本投资缫丝工业丝车总数的18.4%,这还不包括周庆云在杭州纬成公司、上海美亚绸厂的投资。除周氏外,这一时期参与投资机器缫丝业的南浔丝商还有刘梯青、梅履正、庄骥千等人。据1935年的调查,当时浙江省29家机器缫丝厂中,由南浔丝商投资创建的有天章、虎林、模范、秀纶、厚生、南浔、崇裕、梅恒裕等八家,投资总额达97万元,有缫丝车2131部,占当时浙江省缫丝车总数的28.0%。如果再加上顾敬斋、周庆云、邱镕纶等人在上海、无锡等地的投资,南浔丝商在20世纪30年代投资近代机器缫丝业的资本总额还会有一定幅度的提高。值得一提的是,为打破洋商垄断出口,周庆云于1923年率先在上海筹设虎林公司出口部,在意大利米兰、美国纽约分设代理处,始开直营辑里丝出口贸易之先例。在其影响下,南梅恒裕丝经行、湖州模范丝厂、南浔机器缫丝厂、嘉兴厚生丝厂等公司纷纷效法其后,辑里丝直销欧美市场渐成风气。

南浔丝商投资机器缫丝业,他们或以自有商业资本投资厂房、设备、购茧缫丝、出售厂丝制品者,也有出租经营权、坐收高额租金者;抑或以临时集资和金融贷款来租厂经营,获取股息和盈利。他们既在对商品生产的投资中获利,也在商品交换的流通中获利。无论哪种形式,都在资本主义工业化的缫丝与小农家庭式的植桑、养蚕经营之间起着重要的联系作用,也与小农家庭缫丝保持着竞争的张力。据研究,中国国内厂丝出口于1894年首次出现在海关统计中,至19世纪末达到白丝出口量的45.0%,1931年达到89.5%。就比价而言,上海出口的厂丝售价通常高于土丝售价的48%~144%。这些数据反映出在出口市场上土丝走向衰落的趋势。但是在国内市场上,厂丝在传统丝织业中取代土丝的过程相对滞后,土丝在1891~1895、1901~1905、1911~1915、1920、1925、1930年等六个时间节点的国内生丝产量中占比分别高达86.9%、75.0%、72.7%、73.8%、53.7%、55.6%,仍据主导地位。在1926年前后,浙江省出产的114万担鲜茧中,手工缫丝占78.9%,机器缫丝仅占21.1%。在辑里丝产区,即使各界悉知“丝质较厂丝为劣,价较厂经相差亦甚远,行销海外不甚为外人所欢迎”,“乡人缫制均用土法”的局面仍无改观。在很大程度上,由于辑里丝尚保有稳定的国内丝绸市场和相应的国际生丝市场,农家“植桑—养蚕—缫丝—做经”的家庭生产可以延续,没有迫切的内在动因去主动变革。农家在“茧”与“缫”、“丝”与“经”的紧密结合,或者说是分化不充分,不能切断小农家庭连续生产的环扣,也无法改变农民自缫土丝的生产行为,进而造成了机器缫丝及丝织工业发展在商品茧、生丝原料以及劳动力需求等方面的阻碍。

制度与惯习——技艺革新的环境制约

丝业技艺革新的背后交织着复杂的制度和惯习因素,成为机器缫丝业革旧布新的环境制约。20年代中期,机器缫丝、丝织之法日新月异,而辑里丝生产因循守旧,其国外销路被日丝所抢,国内销路则为沪粤等地厂丝、川鲁等省灰黄丝所夺。就出口而言,江浙两省辑里丝经“输出额每年仅三万包”,每包售价低于厂丝八百余元,已到了“不得不亟起而图补救”的地步。

1924年,南浔丝商代表周庆云、李佑仁等人为改良辑里丝而创办湖州模范丝厂,该厂设备“半仿意大利式,半仿日本式,以树改良先导”。为破除丝厂发展制约,周氏等人条陈吴兴县知事,胪陈辑里丝发展不利及其补救之法。一是修改丝厂条例:废除“每一百部丝车限设茧灶十乘”的不合理规定,放宽丝厂附设茧灶的数量规定,使茧灶烘茧与丝车所需原料供求相济,也使丝厂摆脱茧行抬价居奇之苦害;修改“一县一厂,五年内不得复设第二厂”等规定,尽快增加丝厂数量,扩大厂丝生产规模。二是划一江浙茧捐:比照“浙茧运沪”正附捐率,减轻“沪茧运浙”之征税,降低浙江丝厂采购沪茧之成本,使沪茧能为浙厂所用,也使浙省捐税总数有所增益。三是提倡改良蚕事:借助官厅力量,通令地方团体并晓谕蚕户,劝导蚕农设置灶箱烘茧并改良丝车,以使缫丝“条份匀整、糙块出净”;改良蚕事所需费用由地方团体设法筹集。

《条陈》上呈吴兴县知事后,转县议会讨论。县议会认为,辑里丝改良之法在于推广改良丝车,“其着手办法,先须焙茧。焙茧器具,首在改造烘灶”。考虑到“烘茧有法”“筑灶需费”,县议会提出:“先由公家提倡,筹集县公款,就四乡建造模范公共烘茧灶若干所,听民使用,逐年收其使用费,以归还公款。民间亦得集资仿造,以期普及,而收辑里丝改良之实效。”然而,该决议案一经公开,就遭到了茧行、丝绸机织联合会的强烈反对。后两者一致认为,“筹设公共烘灶与人民自由烘茧情事相同”,既影响茧捐、丝绸捐的征收,“妨害丝、绸两业”,又与民国十年颁行的“整顿蚕桑丝绸办法”相违;同时批评吴兴县议会“昧于时势,贸然决议”,其行为无异于“开放茧行,绝灭土丝之生产”。茧行为维护其垄断利益,丝绸机织联合会为保证原料供给,而进行联合抵制,令吴兴县议会一筹莫展。

矛盾冲突由吴兴县上呈到浙省政府。1926年初,浙江省政府在权衡各方利益后出台《浙江全省试办改良土丝暂行通则》。《通则》以“劝令改革旧法之粗制滥造习惯,俾所出之丝尽合于欧美销场及省内外新式机织业家需要为目的”,提出了改良丝业的三项办法:一是明确了改良土丝在条份、丝头、颣节、捻绞数、整理包装等方面的“五项标准”。二是提出了改良土丝的具体办法,包括改造足踏丝车和机织丝车;允许蚕户使用新式烘箱或旧式竹器自行烘茧;允许改良丝厂按“每丝车十具准设双灶二乘”的标准设灶烘茧;规定丝厂烘茧专供自缫并按经丝用丝捐率征捐。三是规定了官厅和经营改良土丝者的责任与义务,包括经营改良土丝者须按要求向主管官厅呈报改良计划、工场设备、收茧出丝等经营情况,主管官厅则负有查验核准、发给准许凭照、监察议罚、特别保护等职责。

《通则》对《条陈》所关注的调整茧灶、茧捐和改造丝车等问题都有所涉及,但与之改良预期则相距甚远:一方面,修改后的丝厂设灶收茧规定虽有所放宽,但“丝车百部准设双灶二十乘”,其烘茧数量仅能供半年之需,丝厂仍摆脱不了原料匮乏以及茧行压制之苦;另一方面,《通则》没有对丝厂颇为关注的降低沪茧征税(浙省茧厂大都由沪丝厂包办)、浙省改良丝厂茧税(丝捐捐率)优待问题予以回应,也没有对在丝业改良中具有基础性地位的“地方蚕户”的生产提出具体可行的操作办法和配套支持。浙省丝业发展的内部基础条件和外部市场环境没有得到切实改善,改良土丝的“五项标准”在实际上难以落地。在此内外交困中,即便“周氏为浔商领袖,素有财力,加之兴业银行为后院,资力较公益、大通为雄厚”,其模范丝厂也仅“能维持有四年之久”,终因原料、市场的“双重打击以致停业”。

从《条陈》和《通则》内容来看,20世纪20年代,浙江机器缫丝业虽有所发展,但一直为工业资本短绌、政府支持不力以及由于与农村产业结合不良引起的蚕茧缺乏等问题所困扰。即便是为数不多的机器缫丝厂,也“仅仅是技术上现代化”,丝业改良并未触动产业结构的实质。早在1908年,“久历欧美考察丝业”的李佑仁就曾提出革新辑里丝“验丝及贸易大略,并劝告丝业诸君力图改良,且谋直接交易”,然而历时15年,辑里丝“倡改良者一二人,力小任微,犹杯水车薪”,进步甚微。为此,李佑仁在1923年再次呼吁由上海丝业公会召集各处丝会推行“根本改良之法”,其大要包括:讲究蚕种、推广育蚕、改良育蚕诸法、讲究缫丝诸法、创办辑里缫丝厂、设立直接贸易机关、培植各种人才。七项改良之法涉及技术工艺、知识教育、生产组织、贸易营销、专业人才等诸多方面,单凭丝业的行业力量断难胜任,而政府职能缺位更使得改良预期遥不可及。及至周氏、李氏等人联合条陈的1925年,浙江省“机械丝厂不逾六处,而民间缫丝犹是数千年前相沿之旧法”。究其原因,虽有“资本家智识之未广”“实业界金融之不充”的缘故,但重要的原因在于“历来官厅不甚注意及此,即有用心提倡,亦徒以一纸空文劝告,而无切实办法引导之,或虽为实事设施而承办员司不力,又无始终贯彻之宗旨与坚韧不饶之毅力以主持”。

以《条陈》和《通则》均有关注的蚕茧为例:近代缫丝工业的发展需要以优质、充足的蚕茧为原料,而传统农家的生产方式不仅无法满足近代工业之需,相反还由于其生产方式的惯性和技术改良的惰性,妨碍蚕桑业由旧式手工业向近代机器工业的演进,使之长期停滞于茧行、丝商等商业资本控制家庭小生产的形态。与之相应,商业资本大量消耗在流通领域,不能尽可能多地流向生产过程,进而又束缚了机器缫丝工业的资本投入、设备更新、技术提高和生产扩大。这就需要政府运用行政、经济、教育等力量直接插手改造小农经济及其家庭手工生产方式,加快形成与缫丝工业良性互动的技术、知识、资本等组合形式。再以中日两国竞争为例:19世纪末,在日本政府蚕丝业标准化、机械化发展战略的支持下,日本丝业在日式缫丝机、蚕种冷藏、夏秋蚕饲育等技术和生产组织革新方面已经全面赶超中国;而反观中国,即使是在20世纪20年代蚕丝业专业化程度较高的杭嘉湖地区,缫丝业仍然为土种质量低劣、机缫技术落后等问题所困扰。蚕种疾病控制和机械化缫丝作为丝业改良中的两个关键问题,并不需要非常复杂的技术,它们所需要的是集中的领导权力和组织,而这些关键性因素的缺乏,意味着近代中国蚕丝业问题是经济性、组织性的,而不是技术性的。

费孝通在《江村经济》中曾指出,20世纪30年代开弦弓村经济萧条的直接原因是家庭手工业的衰落,而萧条的根本原因在于乡村工业和世界市场的关系问题。由于家庭手工业的衰落,农民只能在改进产品或放弃手工业之间选择其一,而改进产品不仅是一个技术改进的问题,也是一个社会再组织的问题,甚至于这些也还是不够的。与江村经济萧条的同一时期,浙江省政府为振兴丝业经济,曾于1927~1937年间实施了一项“蚕业推广”计划,旨在通过划定蚕业改良区和蚕桑模范区,推广改良种,指导新法育蚕,实行蚕桑统制政策等方式来促进丝业革新。然而,为期10年的“蚕业推广”计划收效甚微,举其要略:迟至20世纪30年代中期,在被划为蚕业改良区的吴兴、嘉兴等县,土种与改良种仍然维持在2.6:1的水平;推广改良种和新法育蚕也没有建立起配套的改良茧收买、缫制的生产链,难谈改变农民世代墨守的土法、陈法,甚至直接遭到农民暴力抗拒;而所谓的蚕桑统制政策“统制茧行、筹设联合丝厂、扩充新式茧行等办法”,“仅能与少数资力雄厚者合作,并无可以普遍的分途发展之原则”,而且“是否有益于农民,尚属疑问”。

综观上述“蚕业推广”计划的局限,足以印证费氏的观点,近代丝业改良是一项涉及技术知识、生产组织、市场流通和政府指导等多种因素的系统工程,需要确立近代机器缫丝工业与农副产业的协调、产业结构调整、产业政策保障,以及以国家主权独立完整为基础的国内市场保护和国外市场开拓。环顾20世纪30年代的中国局势,外有列强侵夺利权,内有军阀割据,丝业改良步履维艰。辑里丝在由传统手工缫丝、复摇丝经转向机器缫丝的近代化过程中,对内要抗争政府的苛律、蚕农的落后生产习惯;对外要抗衡日丝、人造丝的竞争,还要应对世界资本主义经济危机和列强军事侵略的负面冲击,最终在积弱不振中一步步走向衰败。

结 语

上海开埠后,近代辑里丝贸易逐渐形成了外贸重于内销的市场格局,以南浔镇为集散中心地的辑里丝贸易深度卷入了近代世界生丝市场体系。从世界市场体系的分工来看,辑里丝出口贸易的兴起是以西方近代丝织工业的市场需求为前提的,无论是辑里丝、辑里丝经还是后来的辑里厂丝,都是以原料丝的形态服务于西方丝织工业体系。在近代世界生丝市场形成的国际性劳动分工中,辑里丝代表了相对劳动密集型的廉价原料生产,机织丝绸则代表了相对资本密集型的工业成品生产,在很大程度上,前者从属于后者,原料定价权、贸易主导权也通常为后者掌控。上海开埠后生丝对外贸易的扩张,进一步推动了世界市场体系分工与辑里丝的专业化生产。从近代辑里丝的产业形态来看,出口贸易的发展是以国内小农家庭手工业、旧式手工工场生产方式为主要基础的,虽然在19世纪晚期以后新增了机器工业、工厂生产等近代因素,但及至20世纪20年代仍然是两者交织并行,前者占据主导的局面。在辑里丝产区,小农家庭几乎承担了“植桑—养蚕—缫丝—摇经”连续性生产的全过程,养蚕、缫丝、摇经的生产与农家简陋的蚕匾、缫车、摇车相连,而且主要依赖廉价的家庭劳动力投入。这样的商品化带来的资本积累和生产性投资极其有限,以此作为基础的区域商品和要素市场的发展,不是质变性的发展,而是趋于过密化的发展。从上述两个要素在南浔辑里丝改良中的互动关系来看,近代世界市场体系的变化往往先于产业形态的变革,既有前者牵引后者以至于后者革新应变,甚至超前、引领前者的机遇,也有后者昧于前者以至于脱离前者,甚至为前者摒弃的危机。应当承认,近代辑里丝从手工缫丝到复摇丝经,再到机器缫丝的商品形态的次第嬗进,表现出辑里丝为顺应世界市场需求的勉力,与之相应的是辑里丝的技艺革新、产量增加、品质提升,以及同一历史时期内的区域经济、地方社会发展的螺旋式上升。但同时也应该看到,由外部市场体系变化引发的内部产业形态变革和行业技艺革新,深刻受制于近代辑里丝的小农家庭手工业的生产属性,还受到国内制度、生产惯习等因素影响,辑里丝的技术改良既不主动也不彻底。由世界市场需求引发的加速商品化,并没有带来近代辑里丝生产与贸易的质变。从近代辑里丝改良历程以及对比同时期日丝崛起背后的政策、技术、组织等综合优势来看,来自世界市场的挑战、行业技术的竞争和国内环境的制约,实为小农家庭手工业在近代历史条件下难以逾越的障碍。某种程度上,近代辑里丝改良的命运归属也是中国传统丝织手工业在近代化转型中与时代抗争的一个缩影。

①朱国祯撰,王根林校点:《涌幢小品》卷二《农蚕》,上海古籍出版社2012年版,第38页。

⑥相关研究参见刘石吉《明清时代江南市镇研究》,中国社会科学出版社1987年版,第37~43页;陈永昊、陶水木主编《中国近代最大的丝商群体:湖州南浔的“四象八牛”》,浙江人民出版社2001年版,第1~12页;樊树志《江南市镇:传统的变革》,复旦大学出版社2005年版,第672~701页;徐秀丽《试论近代湖州地区蚕丝业生产的发展及其局限(1840~1937)》,《近代史研究》1989年第2期;陈剑峰《上海开埠与浙北生丝产品市场的近代转型》,《上海商学院学报》2005年第1期;陈国灿《南浔经济的三次转型与江南古镇发展道路》,《城市问题》2007年第3期等。

⑦顾国达、滨崎实、宇山满:《近代(1842~1945年)にぉける生糸世界市场の展开构造——その历史的展开过程と需给构造の变化を中心に》,《浙江丝绸工学院学报》1993年第3期。

⑧“近代主要生丝进口国的进口量统计”和“近代主要生丝出口国的出口量统计”(各国进出口数据均以五年平均值为单位),参见顾国达、王昭荣《日本侵华时期对中国蚕丝业的统制与资源掠夺》,浙江大学出版社2010年版,第23、26页。

⑩[美]马士:《中华帝国对外关系史》第一卷,张汇文等译,上海书店出版社2006年版,第391页。