微塑料与有机污染物的相互作用及环境行为研究进展

侯 俊,许晓雅,程 芳,苗令占,刘智临

(1.河海大学浅水湖泊综合治理与资源开发教育部重点实验室,江苏 南京 210098; 2. 河海大学环境学院,江苏 南京 210098)

塑料由于其质地轻柔、生产便利、价格低廉等优点被广泛使用在人类的生产和生活中。然而,塑料在给人类带来方便的同时也对环境生态造成了破坏。据统计,全球每年使用的塑料不少于4亿t,最终到达海洋中的塑料垃圾大约有800万t[1]。这些塑料垃圾完全降解需要数百年的时间,其造成的环境问题亟待控制和解决。2014年,首届联合国环境大会上,海洋塑料垃圾污染被列为“十大紧迫环境问题之一”。塑料垃圾会在机械作用、生物降解、光降解等的作用下变成塑料碎片或者颗粒。当这些塑料颗粒的粒径小于5 mm的时候可将其定义为微塑料[2]。

微塑料的概念于1972年在美国佛罗里达州首次被提出[3]。2004年,《Science》上相关文章的发表首次对微塑料的概念进行了明确的定义[4]。微塑料有2个主要来源:一类是初生微塑料,是在工业生产中直接生产出来的粒径小于5 mm的塑料、纤维等,比如使用在化妆品或者牙膏上的按摩珠之类的;另一类是由大型塑料碎片在环境中分解而成的次生微塑料[5]。微塑料的尺寸较小,比表面积大,疏水性强,化学性质比较稳定,可在海洋环境中存在数百至数千年,所以微塑料污染问题越来越受到各方研究者的广泛重视。在2015年召开的第二届联合国环境大会上,微塑料污染就被列入了环境与生态科学研究领域的第二大科学问题,成为与全球气候变化、臭氧耗竭等并列的重大全球环境问题,由此也可见微塑料污染问题的严重性。

关于微塑料的研究最开始主要集中在海洋中微塑料的分布、检测及毒理学研究上。随着对微塑料问题研究的深入,越来越多的学者开始关注淡水中、污水处理厂中的微塑料情况[6],所研究微塑料的大小也开始从毫米级向微米级甚至更小的粒径范围过渡。同时,学者们发现微塑料在迁移过程中可能会有一些污染物黏附其表面,随其在环境中迁移、释放。微塑料对污染物(包括对金属离子、有机污染物等)的吸附会对其环境行为和生物毒性产生明显影响:微塑料对污染物的吸附会使原本清洁的微塑料携带污染物,增加了直接摄食微塑料的生物的污染物暴露风险;吸附污染物后微塑料的密度会渐渐变大,从原来的漂浮状态到缓慢下沉,被更多的生物所摄食[7];微塑料在被生物摄食后会将自身吸附的污染物释放到生物体内,对生物体产生影响。关于微塑料,本文主要就其与有机污染物相互作用及环境行为方面的研究做一定介绍、整理和总结。

图1 水体中微塑料与污染物相互作用及环境行为概念示意图Fig.1 Interaction and environmental behavior between microplastics and pollutants in water

1 微塑料自身溶出和释放有机物特性

微塑料自身含有一些添加剂,比如Kwon等[8]总结概括的各种添加剂包括抗氧化剂、阻燃剂、增塑剂、光稳定剂等。这些添加剂会在一定条件下从微塑料中浸出,对环境造成一定的影响(图1)。

溴化阻燃剂是一类含溴有机化合物的统称,是主要的阻燃剂之一。由于其能溶于人体里并对人体造成伤害,欧盟一些国家已经禁止使用溴化阻燃剂。六溴环十二烷(HBCDs)是最常见的溴化阻燃剂,HBCDs也是发泡型聚苯乙烯(EPS)中常见的添加剂。Rani等[9]研究发现海上常用的EPS浮标小球中浸出了HBCDs,表明海面上的EPS浮标是海水中HBCDs的潜在来源,并且温度升高还会促进HBCDs的溶出。Chen等[10]从对北太平洋副热带环流采样的研究中得到了HBCDs浓度与塑料大小成反比的结果。添加剂的溶出不仅会造成水体污染,还有可能对生物体产生毒害作用。Mi等[11]在研究泡沫型塑料渗出HBCDs的影响时发现塑料添加剂的渗出会导致有毒添加剂向生物体内转移。Gandara等[12]在对原始微塑料和微塑料浸出液对海洋贻贝幼虫的发育毒理学研究时,发现微塑料浸出液的毒性相对较大,表明除了摄食以外,微塑料溶出物对生物也会造成一定的影响。

微塑料浸出液的毒性与许多因素有关。Bejgarn等[13]研究光照前后塑料浸出液的毒性时,发现部分塑料在人造阳光照射后显示出更大的毒性;Staniszewska等[14]在对塑料碎片浸出的3种内分泌干扰物(双酚A、4-叔辛基酚、4-壬基酚)的研究中认为塑料老化的过程中会使其中这3种物质在水解、光降解、微生物降解等的多种作用下释放出来。由此可见,塑料自身性质及外在环境都有可能对其渗出物质产生影响。Zhang等[15]对我国北方渤海和黄海沿岸的28个海岸海滩进行采样,测定其中微塑料类型及有机磷酯及邻苯二甲酸酯这2类塑料添加剂的含量,结果发现老化、破碎微塑料相对具有更高的添加剂浓度,并提出使用塑料样品中的添加剂作为污染物来源及环境停留时间指示剂的可能性。但是,目前这方面的研究还存在欠缺,无论是环境污染还是生物体危害的影响都需要进一步探索。

2 微塑料对有机污染物的吸附行为及影响因素

近些年,微塑料吸附有机污染物的研究进展较迅速,研究主要集中在以下几个方面:(a)目标有机污染物。微塑料吸附研究的目标有机污染物主要以PCBs、PAHs、DDT、HCHs、全氟化合物、阻燃剂为主。(b)对吸附影响因素的研究。该方面研究不仅关注微塑料和吸附质种类的差别,还关注外界环境的变化,既有实验室内也有野外监测研究。(c)对吸附机理的研究。通常吸附机理会与影响因素一起研究,一方面通过吸附等温线判断其吸附类型,另一方面根据吸附影响因素来进行推测。(d)吸附有有机污染物的微塑料对生物毒性影响的研究。这里主要关注的生物是可以直接摄食微塑料的生物。微塑料对有机物的吸附行为及影响因素相关研究的总结如表1所示。

表1 微塑料对有机物的吸附行为及影响因素

2.1 不同类型微塑料对有机污染物的吸附特性

不同大小、种类的微塑料在吸附有机污染物上也存在一些差别。微塑料的粒径越小,比表面积就越大,相应的吸附能力也越强。除此之外,微塑料的密度、老化程度、甚至是颜色和结晶度的不同也会影响其对有机污染物的吸附能力。

Fries等[23]就高密度聚乙烯(HDPE)和低密度聚乙烯(LDPE)对多环芳烃(PAHs)的吸附性能进行研究,发现LDPE比HDPE具有更高的扩散系数和更大的吸附速度。Frias等[24]在对葡萄牙海岸2个海滩的微塑料颗粒的检测中发现:所有颗粒表面都附着有持久性有机污染物;按照颜色和老化程度对收集到的微塑料进行分类后,发现黑色微塑料中吸附的有机污染物较多。这一研究结果与Fisner等[25]得出的深色颗粒中含有更高的PAHs量相似。此外,研究发现,老化也可能会使微塑料的吸附能力增强,一方面是因为在微塑料迁移过程中会发生老化磨损现象,导致微塑料的比表面积变大,吸附能力随之增强;另一方面,聚合物的风化引入了各种含氧基团,它们增加了聚合物表面的极性[26]。不同种类的塑料由于结构不同,吸附能力有所差别。比如聚氯乙烯中氯原子的存在会增加聚合物的密度,导致聚合物自由体积减小,而聚苯乙烯中苯分子的存在会使聚合物的流动性降低,这两者都限制了化学品向聚合物的迁移[27]。Lee等[28]研究微塑料(几百微米的PP、PE、PS)对疏水性有机物的吸附特性时,发现PE相对于PP具有更高的对疏水性PAHs的吸附能力,而PP对HCH的吸附能力大于PE,PS对大多数疏水HCH都具有很强的吸附性。

此外,有学者发现微塑料结晶度对其吸附特性也有一定影响[29]。结晶度是描述聚合物中结晶区域所占的比例,研究吸附容量最大时聚合物的结晶度对生产以吸附为主要功能的微塑料具有重要意义。然而,现有研究中还没有具体、系统分析结晶度影响的研究。

2.2 环境条件对微塑料吸附有机污染物的影响

除了研究的污染物发生了变化,研究区域也从海洋向淡水环境进行转移。与此同时,外界环境的改变也会对微塑料的吸附特性带来一定的影响,影响因素主要包括温度、pH、盐度以及微塑料和有机物之间的疏水作用力等[30]。

Bakir等[31]研究河口微塑料对POPs的运输,发现盐度对PE和PVC吸附POPs及解吸的速率没有太大的影响,但随着盐度的增加,吸附总量有所下降。Wang等[32]研究了FOSA和PFOS被吸附在3种微塑料(PE、PS、PVC)上时的吸附等温线,以及离子强度和pH对吸附过程造成的影响,发现PE、PS、PVC是通过疏水性作用吸附这2种全氟化合物的,离子浓度和pH都对PE、PS上PFOS的吸附量有一定的影响,对FSOA的影响相对较小。作为新型有机污染物,合成麝香被广泛使用在香水、化妆品、家用清洁剂等日常生活用品中[33],并且已被发现具有多种危害性。Zhang等[34]在模拟海水环境中使用毫米级PP,研究微塑料对3种合成麝香的吸附效应,发现比表面积、温度都是影响吸附的重要因素,而NaCl浓度没有特别显著的影响。以上实验过程大都以测定吸附等温线和吸附平衡时间为主,环境条件影响微塑料吸附的机理还需要进一步的深入研究。

2.3 微塑料表面生物膜对其吸附特性的影响

固态物质进入水体一段时间后其表面大多会附载上生物膜,微塑料也不例外。Arias-Andres等[35]研究发现微塑料进入不同营养程度水体中一段时间后都会长出不同功能性和多样性的微生物群落,形成生物膜。生物膜的生长也会影响微塑料对有机污染物的吸附特性。

Rummel等[36]认为微塑料上的生物膜会影响HOCs在水体和塑料碎片间的迁移:一方面是考虑到生物膜自身吸附能力的影响;另一方面是由于生物膜对HOCs具有代谢降解的作用,在HOCs向微塑料迁移的过程中对其进行降解、转化。实验证明,微塑料表面生物膜的存在确实会对其吸附特性产生影响。Wu等[37]对沉积物中微生物附载对微塑料内吸附的有机污染物影响进行了研究。实验发现,附载微生物对LDPE中吸附的DDT和PAHs都具有较高的生物转化作用,使LDPE内的DDT和PAHs含量降低,但是对其体内PCBs的消耗却没有显著影响。

生物膜对微塑料与有机污染物相互作用的影响机制还亟待发掘。一般考虑为以下几个方面:(a)微生物利用微塑料及环境中有机污染物作为碳源进行生命活动,降解有机污染物;(b)有机污染物对微塑料上的生物膜产生毒性影响。(c)与生物膜中EPS有关的复杂作用。

2.4 微塑料的吸附等温线和动力学及吸附机制

微塑料对有机污染物的吸附机制主要包括表面吸附、水孔填充和分配作用等[16, 38]。这与微塑料对重金属的吸附机制有所差异,其主要包括疏水分配作用以及阴阳离子之间的化学键作用,聚合物表面通过吸附不均匀的有机分子和微生物的附着,一旦浸入天然水中,可能迅速获得电荷,从而吸附水体中的金属离子[39-41]。

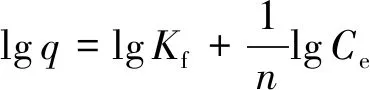

通常用于拟合微塑料吸附有机污染物的等温线模型有Linear模型、Freundlich模型以及Langmuir模型,而大部分研究中后两者的拟合程度比较高。简单来讲,Linear模型即线性模型,可以表示为

q=KdCe

(1)

式中:q——污染物的吸附量,mg/g;Kd——分配系数;Ce——污染物在水相中的质量浓度,mg/L。

Freundlich模型可以表示为

(2)

式中:Kf——Freundlich吸附系数;n——Freundlich等温线指数。一般认为,1/n数值在0~1之间,其数值大小代表浓度对吸附量影响的强弱,1/n越小,吸附能力越好。

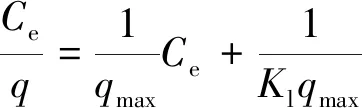

Freundlich模型不仅可用于单层吸附,也可用于多层吸附[42]。Langmuir模型可以表示为

(3)

式中:qmax——最大吸附容量,mg/g,与吸附位有关;Kl——吸附平衡常数。

Langmuir模型一般用于单层吸附,每个分子具有恒定的焓和吸附激活能,所有吸附位点对于吸附质都有相同的亲和力,并且不在吸附剂表面发生迁移[43-44]。

Fries等[23]研究高密度聚乙烯(HDPE)和低密度聚乙烯(LDPE)对多环芳烃(PAHs)的吸附性能时,以Fick第二定律的球面坐标扩散模型描述其吸附动力学。Lee等[28]考虑到疏水性有机物在海水中溶解度有限且平衡时间长的性质,创新性地使用了第三相分配法研究微塑料(几百微米的PP、PE、PS)对其吸附特性,以聚二甲基硅氧烷(PDMS)作为对有机污染物的吸附中间物来计算分配系数KMPsw。研究证实,在面对一些难以直接测定的污染物的时候,上述第三相分配法是一个很好的选择。

3 微塑料对污染物在环境介质-生物体之间迁移转化的作用

吸附有机污染物的微塑料的去向也是人们需要迫切关注的问题。早先Teuten等[45]在全面探讨塑料转移释放污染物特性及其影响时就提出直接摄食塑料是一些酚类物质转移到高营养水平动物的一个重要原因。由于微塑料个体较小,更容易被小的生物体所摄食,附着的有机污染物在这些生物体内是否解吸、解吸量的影响因素、微塑料是否会加剧有机污染物的生物富集等也成了很多学者现在研究的重点。

Browne等[46]研究发现微塑料能将有机污染物以及添加剂转移到蠕虫体内,这说明微塑料确实具有加剧污染物生物富集的风险。Avio等[47]研究也发现微米级微塑料(PE与PS)会促进贻贝对芘的生物富集,暴露后贻贝的腮、消化腺中芘的浓度都有所增加,特别是消化腺中的浓度甚至大于在微塑料颗粒中的浓度,在各器官内也发现了数量不等的原始或者被污染的微塑料颗粒。生物体摄食微塑料存在很多影响因素,会影响附着有机污染物的暴露风险。例如,根据Frydkjaer等[48]的研究,大型溞对于规则微塑料的摄食速度明显优于不规则微塑料,而且不规则微塑料在大型溞体内更加难以清除。现有研究主要集中在能直接摄食微塑料的生物上,由于实验方案及技术手段上的不足,对于微塑料在各种生物食物链中的传递研究还存在空缺。

值得关注的是,已经有学者开始关注微塑料对生物体的清洁效应,即在不影响生物体的前提下在生物体内吸附有害物质并排出体外。Devriese等[49]就在挪威龙虾上进行了此项研究,发现加入粒径500~600 μm的PE后龙虾体内PCBs的含量相对减少,而使用粒径500~600 μm的PS和6 μm的PS作为清洁塑料时没有发现这样的效应。在Koelmans等[50]模拟微塑料对POPs生物富集作用的概念模型中,也解释了微塑料对生物的清洁效应。然而,微塑料的大小、材料对其清洁效应有着何种影响,还需通过进一步的深入研究来揭示。

微塑料在危害环境行为的同时,人们也可以发掘它的功能。比如是否可以利用微塑料高效的有机吸附性能来去除环境中的有机污染物。正如Teuten等[51]及Kleinteich等[52]认为的,微塑料作为疏水性有机物的载体,其对疏水性有机污染物的吸附会使得后者的生物利用度降低。此外,更小的纳米级塑料是否可以像纳米材料一样带来众多的环境效益,这些都值得学者们探索。

4 总结和展望

研究结果表明,不同材料、大小、老化程度的微塑料吸附性各不相同,但是主要趋势还是老化、粒径小且比表面积大的微塑料能吸附更多的有机污染物。在检出限允许的范围内,越来越多的新型有机污染物也在微塑料上被发现。微塑料功能上的作用还需要进一步探究。针对以上提出了关于微塑料研究需要加强的地方:

a. 由于技术原因,目前吸附影响因素的研究大部分限制在实验室内,所用的材料大多为工业直接生产出的微塑料,与环境中微塑料的吸附能力可能会存在一定的差别。希望更多的学者能关注环境中微塑料的吸附能力及影响因素。

b. 现有的研究方法缺少一个系统的体系,应对不同的研究对象(不同材料、大小的微塑料,以及不同类型、浓度的有机污染物),研究方法也需要一定的改善。建立一个完善的体系有助于将各研究有力地结合起来进行对比,从而更容易发现规律和揭示机理。

c. 微塑料进入水体或沉降到沉积物中后其表面会形成生物膜,并对微塑料吸附特性产生影响。然而这方面的研究还有所欠缺,在后续的研究中要加强微塑料表面生物膜对其吸附有机污染物影响研究。

d. 微塑料与有机污染物对一种生物体的复合毒性影响已研究出很多结果,然而微塑料的迁移过程却不止步于一种生物,它还会随着食物链继续传递。微塑料吸附有机物后在各种生物食物链中的传递过程也值得被研究和发掘。

e. 注重微塑料的环境功能研究,利用微塑料对有机污染物的强吸附特性发掘其净化环境和生物解毒的潜在能力,比如,利用微塑料清除环境介质中的有机污染物、微塑料对生物体的清洁效应等,将理论实验研究与实际应用更好地相结合。