肌间沟臂丛神经阻滞麻醉复合氯胺酮麻醉在小儿手外伤手术中的应用价值

黄星星,肖建平,郭观华,杨二秀

(赣州东方手足外科医院麻醉科,江西 赣州 341000)

儿童手外伤的发生率较高,多需要手术治疗。氯胺酮静脉麻醉是小儿手外伤手术中常用的麻醉方式,具镇痛作用强、镇静良好的特点。但氯胺酮具有较高亲脂性,有中枢神经抑制作用,容易引起血压升高、心率加快等情况,不利于维持术中血流动力学的稳定[1]。臂丛神经阻滞麻醉是上肢手术中常用的麻醉方式,通过将局部麻醉药物注入臂丛神经干及其周围所支配的区域,产生神经传导阻滞,发挥镇痛的作用[2]。本研究主要分析在小儿手外伤手术中应用肌间沟臂丛神经阻滞麻醉复合氯胺酮麻醉的应用价值,现报告如下。

1 资料与方法

1.1一般资料:选取2017年9月~2018年9月在我院予以手术治疗的手外伤患儿88例随机分为试验组和对照组各44例。其中试验组男25例,女19例,年龄3~13岁,平均(9.3±3.0)岁;外伤原因:利器切割伤31例,烧烫伤4例,鞭炮等意外伤2例,车祸伤7例。对照组男23例,女21例,年龄4~14岁,平均(9.3±3.1)岁;外伤原因:利器切割伤32例,烧烫伤3例,鞭炮等意外伤3例,车祸伤6例。两组间一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2方法:两组患儿均在术前禁食8 h、禁饮4 h,术前30 min东莨菪碱(福建古田药业有限公司,国药准字H35020148)0.01 mg/kg肌内注射,入室前以氯胺酮(福建古田药业有限公司,国药准字H35020148)4~7 mg/kg肌内注射。对照组术中以氯胺酮维持麻醉,间断静脉给药1~2 mg/kg。试验组在对照组基础上实施肌间沟臂丛神经阻滞麻醉,取患儿去枕平卧位,头偏向对侧,患侧肩下垫置软垫,以锁骨上方胸锁乳突肌后缘前、中斜角肌与肩胛舌骨肌共同形成的三角间隙中,环状软骨边缘第6颈椎水平部位为穿刺点,消毒铺巾后黑色0.7×25TWLB一次性使用静脉输液针垂直刺入,后略向下后方推进,穿过浅筋膜后有落空感,稍退针后连接麻醉药物注射器,回抽无血液及脑积液即可注射局部麻醉药物。局部麻醉药物配比为2%盐酸利多卡因注射液(河北天成药业股份有限公司,国药准字H13022313)5 ml+1%盐酸罗哌卡因(宜昌人福药业,国药准字H20103636)4 ml+0.9%N.S11 ml,混合液共20 ml,按0.5~0.8 ml/kg注入,若术中有肢动情况可追加氯胺酮0.3~0.5 mg/kg。两组患儿术中均持续监测平均动脉压(MAP)、心率(HR)、呼吸、脉搏、血氧饱和度等指标。

1.3观察指标:①对比MAP、HR。比较两组术前(T0)、切皮时(T1)、手术30 min(T2)的MAP、HR。②对比术后的麻醉苏醒时间。

1.4统计学分析:以SPSS26.0软件分析数据,计量资料以均数±标准差表示,两组间数据采用独立样本t检验,重复测量计量资料比较采用重复测量方差分析,数据比较以LSD-t检验,本组内每两个时刻间差异采用配对t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

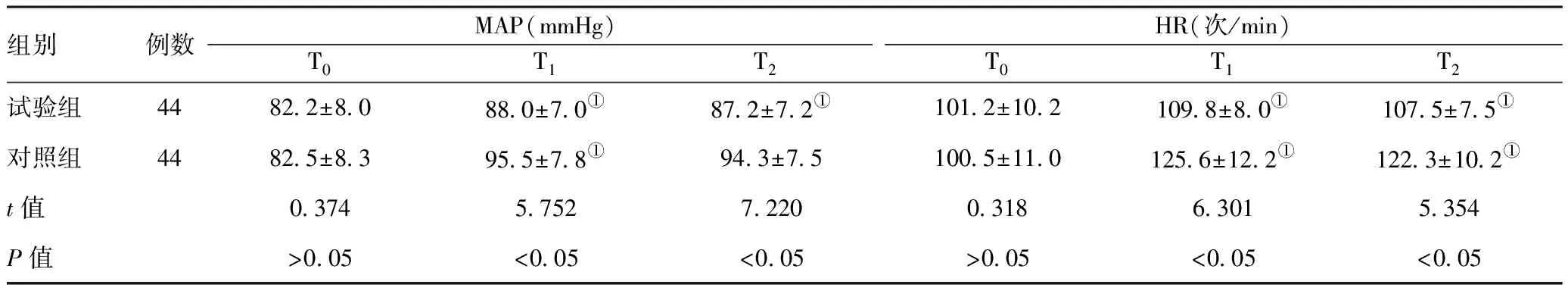

2.1两组患儿MAP、HR比较:术前两组患儿MAP、HR比较,差异无统计学意义(P>0.05);与术前比较,两组切皮时、手术30 min的MAP、HR均升高,差异有统计学意义(P<0.05);两组组间比较,试验组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组组内切皮时、手术30 min的MAP、HR比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1两组患儿手术不同时刻的MAP、HR比较

组别例数MAP(mmHg)T0T1T2HR(次/min)T0T1T2试验组4482.2±8.088.0±7.0①87.2±7.2①101.2±10.2109.8±8.0①107.5±7.5①对照组4482.5±8.395.5±7.8①94.3±7.5100.5±11.0125.6±12.2①122.3±10.2①t值0.3745.7527.2200.3186.3015.354P值>0.05<0.05<0.05>0.05<0.05<0.05

注:①与组内T0比较:P<0.05。

2.2两组患儿麻醉苏醒时间比较:试验组的麻醉苏醒时间少于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2两组患儿麻醉苏醒时间

组别例数麻醉苏醒时间(min)试验组4415.0±3.0对照组4430.2±4.5t值18.643P值<0.05

3 讨论

儿童的年龄小,对于麻醉及手术多数存在恐惧、紧张感,容易出现不合作的情况,因此在手部手术时需先进行基础麻醉。氯胺酮对于中枢神经有抑制和兴奋的双重作用,常被用于小儿上肢手术的麻醉中。但氯胺酮的特点是镇痛与意识分离,其呼吸抑制作用和心血管的作用与剂量有关,单独应用氯胺酮麻醉术后的苏醒时间长,并容易出现烦躁不安、谵妄等情况,因此临床多与其他麻醉方式联合应用[3]。

本研究结果显示MAP、HR组间、时间、交互比较,差异明显,切皮时、手术30 min两组的MAP、HR均高于术前,试验组低于对照组,两组内切皮时、手术30 min的MAP、HR比较差异无统计学意义(P>0.05),说明在小儿手外伤手术中应用肌间沟臂丛神经阻滞麻醉复合氯胺酮麻醉可减少对血流动力学的影响;试验组术后的麻醉苏醒时间少于对照组,说明肌间沟臂丛神经阻滞麻醉复合氯胺酮麻醉可缩短术后的麻醉清醒时间。肌间沟臂丛神经阻滞麻醉是临床常用的外周神经阻滞方式,由于儿童的皮肤及皮下组织薄且柔软,解剖位置更易固定且表浅[4-5],采取肌间沟臂丛神经阻滞麻醉时可以更少的药量获得更满意的麻醉效果,在穿刺时不需移动上肢,操作方便、易于掌握,具有镇痛完全、肌松满意的特点,无需术中反复注射静脉全身麻醉药物。与氯胺酮复合使用可减少氯胺酮的用量,对中枢神经系统的影响更小,更利于维持血流动力学的稳定,并可缩短术后的麻醉苏醒时间[6]。

综上所述,肌间沟臂丛神经阻滞麻醉复合氯胺酮麻醉应用于小儿手外伤手术中不仅可减少对血流动力学的影响,且可缩短术后麻醉苏醒时间。