生命

谷第

当代最伟大的科幻电影导演是谁?这绝对是一个可以让科幻迷们吵翻天的问题。不过在我心中,这项殊荣非克里斯托弗·诺兰莫属!从2010年上映的《盗梦空间》到2014年上映的《星际穿越》,再到今年刚刚上映的《信条》,诺兰完成了他的科幻电影“时空三部曲”。特别是在《信条》中,诺兰将“逆时”这个概念演绎得淋漓尽致。在他的设定中,逆时状态下的生命不仅仅是倒着走路,甚至不能呼吸我们正常的空气。然而从科学的视角来看,生命与逆时的关系远比呼吸一种特殊的氧气要复杂得多。

“逆时”:不是时间旅行

脱离开具体的科幻作品来讨论某一个科幻构想是没有意义的。科幻从来不是严谨的科学,而是在具体的科幻作品中才得以成立的思维游戏。

对于《信条》这部电影来说,它最重要的科幻构想就是“逆时”。很多没有看过,或者没有看懂这部电影的观众将“逆时”简单地等同于另一个在科幻中常见的概念——“时间旅行”。然而实际上,这两者根本就不是一回事。

《信条》剧照

在科幻的发展历史上,时间一直是一个永恒的主题。这或许是源于我们面对时间的流逝时那种无可奈何的情绪。虽然相对论告诉我们,时间是相对的,是可变的,似乎给了我们改变时间的机会。但另一方面,相对论又断绝了前往过去进行时间旅行的可能,让所有关于时间机器的幻想都只是永远的幻想。

不过,科幻作品中仍然充斥着时间机器。无论它们闪现着黑科技的未来感,还是带着月光宝盒的神秘主义色彩,都能完成同样的使命——将故事的主人公从一个时间点转移到另一个时间点,从而实现所谓的“穿越”。

重要的是,穿越到过去或未来的主人公,必然还要如普通人一样生活,隐藏在普通人中间。也就是说,此时他们仍然是与时间线共同前行,无法抗拒时间一刻不停地流逝。所以这些故事中的焦点是变换了环境的人物,而非人物本身打破了什么物理学的法则。

诺兰在“时空三部曲”中,一直在试图操纵时间这个重要的物理学概念。《盗梦空间》中变幻的是时间的尺度,才有了“洞中方一日,世上已千年”的电影化呈现。而在《星际穿越》中,时间不仅仅在黑洞附近被质量所扭曲,甚至在玄幻的先进文明那里变成了一个像空间一样可以任意往来的维度。

而在《信条》中,诺兰创造了“逆时”的概念,让时间变得可逆了。他将人物置于时间的逆向流动之中,并与其他在时间正向流动中的人物产生交互。这种“逆时者”与“正时者”同场打斗的场景,恐怕正是这部电影让大家最难以理解,也最难以接受的部分。

在“正时者”看来,自己的行动当然是正常的,而“逆时者”倒退着前进,最终与自己交汇于同一个终点。在“逆时者”看来,自己的行动也是正常的,而“正时者”倒退着前进,与自己从同一个起点出发。这里的“起点”与“终点”正是影片中那神秘的转换器,满满的工业朋克风,却一点儿没有未来感。

这平平无奇的转换器是如何实现“逆时”的呢?电影里已经给了咱们观影指南:“不要试图去理解它。感受它就行了!”

时间与熵

作为一名出色的科幻电影导演,诺兰不可能不对“逆时”给出“合理”的物理学解释。当然,这里的“合理”只是在电影故事之内的一套自洽的逻辑而已,并不等同于真实世界中的物理学知识。

在《信条》中,“逆时”被解释为“熵减”。

熵是什么?你或许不知道这个问题的准确答案,但只要你喜欢科幻,一定听说过很多与它有关的说法,比如:熵会自发地增加;熵代表着无序度;因为熵增,宇宙最终彻底无序,归于热寂。

其实“热寂”是不科学的,其中缺少了关于引力和量子力学等因素的考虑,而仅仅是站在热力学角度上的推测。显然,这本身就是一个经典的借科幻广泛传播的“假科学”案例。不过,这些关于热寂的科幻故事的确推广了“熵增”这个概念。

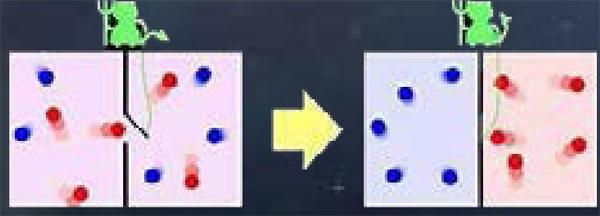

我们可以形象地理解一下这件事情。假如有一个盒子,能断绝与外界的物质和能量交换,我们称之为热力学上的孤立系统。盒子里分成左右两个空间,中间是一层隔板,隔板上有个小孔让左右互通。

现在,我们在隔板左边放上热的气体,右边放上冷的气体。此时的“左热右冷”是一种有序度的体现,就像学生上体育课时,高个子站在左边,矮个子站在右边一样,體现了秩序。

不过,由于隔板上有一个小孔。于是左边热的气体分子会有一些通过小孔跑到右边去,而右边冷的气体分子会有一些通过小孔跑到左边去。最终的结果不难想象:两边温度肯定会变得一样。此时,左热右冷的“有序性”消失了,取而代之的是均一的“无序性”,熵增加了。

如果换用稍稍严谨一些的说法就是:热力学第二定律的表述形式之一是一个孤立热力学系统内的熵是不断增大的。也就是说,只要随着时间的流逝,熵就一定会增大。

诺兰在《信条》中就利用了熵与时间之间的这种关系,将时间的正向流动定义为熵增,而当一个物体或生命接受了故事中想象出来的某种特殊辐照之后,便会自发地熵减——时间由是逆流而上。

完美!

但太完美的事情往往就会令人心生怀疑。“逆时”这套科幻理论成立的前提是:热力学第二定律是成立的。可是热二律一定成立吗?

对于这个问题,物理学家们自己曾经也心里没底。而困扰他们的,正是“生命”这个小妖精。

爱找麻烦的麦克斯韦

詹姆斯·麦克斯韦是一位伟大的物理学家。他所建立的麦克斯韦方程组描述了电磁波中电与磁的关系,充满了对称的美感。除了对称之外,麦克斯韦方程组还在另一个问题上闪现了理性的美,那就是光速与参照系无关的恒定性。如果说彼时越来越精确的光速测定实验是“以太学说”的掘墓人,那么麦克斯韦方程组就是真正把“以太学说”埋进坟墓的送葬者。

1900年4月,著名物理学家开尔文爵士在英国皇家学会月度例会上做了一场演讲,题目是《在热和光的动力理论上空的十九世纪乌云》。这就是后世常常被人提到的物理学“两朵乌云”,而其中的第一朵乌云就是指光速不变性与以太学说的冲突。

然而,这还不是麦克斯韦给开尔文爵士找的唯一麻烦。

热力学是开尔文爵士研究的主要領域之一。他被人们所熟知的一项工作就是开创了热力学温标,单位就是开尔文(Kelvin)。开尔文爵士也曾在热力学第二定律的研究中做出了贡献,给出了该定律著名的开尔文表述:“不可能以无生命的材料实现一种手段,让物质的任何部分冷却到比环境中最冷的物体还要低的温度,同时产生机械运动的效果。”

有意思的是,你今天在物理学教科书上看到的开尔文表述通常只是上面这句话的残缺形式,却把“无生命的材料”这部分给删掉了。换言之,在开尔文当初的认知里,要想让热二律成立,必须把“生命”给排除在外。

为什么不能包括生命呢?因为在19世纪那个时候,科学家们就已经发现:生命似乎并不遵从热力学第二定律。

爱找麻烦的麦克斯韦在1871年提出,如果在那个气体盒子中间隔板的小孔上放一只小妖精,让他对左右两边飞过来的气体分子进行选择,只让那些热的、飞得快的分子飞往左边,只让那些冷的、飞得慢的分子飞往右边,那么最终两边不但不会变得温度一样,反而还有可能变得左边更热、右边更冷。这就意味着有序度反而增加了,无序度却下降了,于是——熵减了。

事实证明,这样神奇的事情并不需要什么妖精才能做到,生命本身就足以完成类似的事件,不顾热二律的限制,持续实现熵减。

究竟,生命是什么呢?

麦克斯韦妖精

妖精的食物

着迷于“生命是什么?”这个问题的物理学家不在少数,其中不乏功成名就的物理学巨匠,比如名字总是与猫联系在一起的埃尔温·薛定谔。这位量子力学的奠基人应邀到爱尔兰的“都柏林高等研究院”担任理论物理学院院长之后,做了一系列关于生命问题的物理学讲座,并于1944年结集出版,书名就是《生命是什么?——活细胞的物理学面貌》

细胞

我知道的,以及我认识的很多物理学家都把这本书奉为圭臬,似乎物理学早在那个生命科学的“蛮荒时代”就已经参透了生命的本质。

然而很可惜,这只是物理学家们的一厢情愿而已。

薛定谔在《生命是什么?》这本书中主要讨论了两方面的生命问题:遗传学和热力学。不幸的是,在遗传学方面,薛定谔错得离谱,认为蛋白质是生命的遗传物质。也正因为这个乌龙,这本书被20世纪中叶的一些著名生物学家打了差评。

不过,热力学可是薛定谔的领域。要知道,在开尔文爵士的时代,热力学第二定律是无法被证明的。但是随着统计物理被引入热力学研究中,热二律便成了一个可以被证明的定理。而统计学正是薛定谔研究量子力学时的利器。

薛定谔认为,生命的问题完全符合热力学第二定律。

我们都知道,生命是高度有序的,个体由器官组成,器官由细胞组成,细胞又由很多不同的蛋白质和核酸等生命分子组成,而蛋白质和核酸既有三维的空间结构,也有一维的序列信息。无论从哪个角度来看,生命都是高度有序的,并且在生命活着时一直维持这种负熵的状态。这是生命貌似违背热二律的本质所在。

对此,薛定谔在《生命是什么?》的第六章中给出了一个很简单的答案:生命以负熵为食。

换句话说,薛定谔认为生命这个“小妖精”摄入的食物和其他所有物质是负熵的,于是生命自身的熵降低了,但伴随着一个代价,那就是包含生命在内的自然界这个大系统的整体熵提高了。所以,热二律依然成立。

“无生命”的病毒

病毒

蛋白质三维构成

虽然薛定谔的《生命是什么?》没有引起生物学家们的重视,但它的确起到了宣传的作用,把一批物理学家吸引到了生命科学领域从事研究工作,其中就包括后来建立了DNA双螺旋模型的詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克。

除了这些科学传播方面的贡献之外,薛定谔这本书也的确改变了我们看待生命的方式——虽然这种方式并不能被所有生物学家接受。

地球上的生命多姿多彩,千变万化。这就導致生物学家们更喜欢实证的力量,而不喜欢那些过不了多久就会被新物种所打破的“定律”。然而,当生命的研究进入某些难以分辨的灰色地带时,薛定谔的视角便显现出了物理学作为“科学之父”那不可替代的伟大力量。

这个灰色地带就是当下全球疫情的主角——病毒。

病毒到底算不算生命?这恐怕是最让生物学家感到头疼的问题之一。

如果从构成成分来看,病毒似乎应该算是生命。它们由核酸充当遗传物质,由蛋白质搭建外壳,有的还会披上磷脂膜的外衣。这些全都是在细胞里也会使用的生命分子。

如果从能量和物质代谢的角度来看,病毒又不应该算是生命。病毒里没有能够“燃烧”能量分子并释放能量的复杂细胞器,也没有能够合成或分解物质的复杂酶体系。

如果从分子机器的角度来看,病毒又有生命的特点。有相当一部分病毒种类,会在包装病毒颗粒时装进去一些能够利用能量完成生命活动的分子机器,只是它们在病毒里没有能量可用,处于停机状态。

其实,只要以薛定谔的视角来看,病毒的问题就很简单了:病毒这个系统不具备维持自身负熵状态的能力。也就是说,当一个病毒处于自然界中的时候,它跟一块石头或一块面包没什么区别,终将随着时间的流动而瓦解崩坏,丧失从分子层面到病毒颗粒层面的全部有序性,最终走向熵增的必然结果。

从这个意义上来讲,病毒肯定不是生命。

逆时永生

下面就让我们以薛定谔的视角来审视一下《信条》中的“逆时者”,看看他们有可能存活吗?

其实,诺兰在电影中设想的氧气交换问题只是小问题。氧气面罩和隔离舱的设置,更多地像是为了电影讲述故事的方便,让观众可以轻易分辨出处于“逆时”状态的角色。

对于生命而言,更重要的是能否维持细胞里的各种生物化学反应,维持物质的代谢合成,维持能量的燃烧释放。而化学反应的自发发生依赖于吉布斯能(旧称自由能)的自发减小。当时间逆流时,吉布斯能的变化趋势就会变成自发增大,正如《信条》开篇那颗从桌上跳进科学家手里,自发寻求势能增加的子弹一样。于是,所有化学反应也将向着反方向发展,从产物变为反应物。

在这样一个化学反应逆向发生的“逆时”世界中会存在生命吗?或许是可以的。但即便存在,也一定不是我们所知道的生命的样貌。也就是说,当我们穿过《信条》中的那个转换器后,虽然组成我们的分子还是这些分子,但是所有生化反应都将停摆。

显然,对于我们这些高度依赖化学反应的细胞生命来说,这将会是一场分子层面上的灾难。

与吉布斯能的问题相反,逆时状态下的熵减反而是生命的福音。

生命的本质就是维持自己的高度有序。当时间逆流,熵减成为趋势,有序度自发趋向于增加。我们在《信条》中看到皮开肉绽的伤口会恢复如初,我们看不见的是细胞里崩坏瓦解的分子可以永远保持完好的形态。于是,我们大可不必再进食,甚至不必再呼吸,哪还需要电影中那恼人的呼吸面罩或隔离舱?因为在熵减中的我们,必将向着更有序的方向前进。

其实,根本无须科幻的加持,我们这些“麦克斯韦的妖精”本就是名副其实的逆时者。无论是现实世界中的动物、植物,还是无所不在的细菌、真菌、古菌,只要生命活着,就在维持熵减的过程,不顾身边宇宙的时间流动。

尾声

除了人们热议的“时空三部曲”之外,我认为诺兰还有“隐性时空三部曲”——《记忆碎片》《致命魔术》和《敦刻尔克》。虽然在这三个故事中没有时空的维度扭曲或繁复交错,但是它们的叙事结构与《信条》何其地相似,都是从不同的时间流线上最终回溯到同一个交叉点,然后让观众“恍然大悟”。

人类作为有序的存在,进一步制造出了各种各样“有序”的造物,并以之作为自己文明的标志。但我们用这些有序的造物所做的最多的事情,却是去破坏其他有序的存在,甚至包括人类自己。

诺兰给自己的电影取名《信条》,恐怕不仅仅因为它的英文单词“TENET”是一个回文序列。事实上,在我看来,生命的意义与它的本质是一体的,那就是维持“有序”的存在——这大概才是所有生命都应遵奉的“信条”。

【责任编辑:艾珂】

——以开尔文公式为例