近20 年来国内外数字阅读研究热点与进展分析*

刘 婧 江沁雨 常李艳

(1.南京邮电大学管理学院 南京 210003; 2.南京大学信息管理学院/南京大学金陵学院信息科学与工程学院 南京 210000)

引言

2018 年“全民阅读”第五次被写入政府工作报告,我国已将“全民阅读”上升为国家战略,从国家层面加强顶层设计“倡导全民阅读,建设学习型社会”。第十五次全国国民阅读调查结果显示,数字化阅读方式接触率提升幅度最大,通过网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、Pad阅读等数字化渠道的接触率达到73.0%。各种媒介的综合阅读率已从2008 年的69.7%上升到目前的80.3%。随着网络技术不断发展,移动智能终端设备的普及,依赖智能化设备的媒介阅读方式越来越受到大众的亲睐,政府层面也开始提倡数字阅读,全民阅读向着传统阅读与数字阅读相结合的方向转变[1]。国内数字阅读的发展由个体转向全民,由阅读模式的嬗变、数字出版运作,到数字图书馆的建设与推广;而国际数字阅读发展则略快于国内,包括数字图书馆的技术、法律、社会问题到数字阅读的推广、电子阅读器的优化及数字阅读与AI 技术的结合等[2]。近20 年来,国内外数字阅读都取得了一定的进展,文章基于国内外的引文数据库,运用文献计量方法,借助知识图谱分析工具,系统全面地描绘国内外数字阅读领域的研究现状,热点研究问题和整体的发展脉络,总结国内外数字阅读的研究重点与热点问题,为该领域的后续研究提供参考。

1 数据来源与研究工具

1.1 数据来源

出于对引用文献收录完备,检索方式设置科学合理的考虑,对于国内数字阅读分析数据的来源,文章选用CSSCI(中国社会科学引文索引数据库);对于国外数字阅读分析数据的来源,文章选用Web of Science 核心合集数据库。

首先,在CSSCI 中设定内容检索条件:主题词=数字阅读or 电子阅读or 电子书阅读 or 移动阅读or 手机阅读 or屏幕阅读 or网络阅读 or在线阅读or 网上阅读(模糊匹配);限制起始时间为1998 年1 月1 日,终止时间为2018 年12月31 日,检索后剔除不符合检索要求或重复的文献,最终共得611 篇文献。

其次, 在Web of Science 核心合集中选择高级检索界面,设定内容检索条件为TI=(“ digital read*”or“ screen read*” or“online read*” or“ electronic read*” or“ web read*” or“ web read*” or“ mobile read*” or“ network read*” or“hypertext read*” or (e-read* not “ i.e. read*” ) or TI=((e-book* or ebook* or“electronic book*” or“electronic storybook*” or“cdrom storybook*” or“cd-rom book*”or“cdrom picture book*”or“electronic magazine*”or“electronic journal*” or e-journal* or“electronic publication*” or e-publication* or“electronic Paper*” or e-Paper* or e-reader* or ereader* or“electronic reader*” or“digital book*” or“digital age” or“digital librar*” or“digital media” or“digital tool*” or“digital literac*” or“digital literatur*” or“digital text*” ) and reading*) or TI=(“computer screen*” or“computer display*” or kindle or ipad or blog* or weblog* or“web page*” or web-based or wechat* or APP or APPs or internet or twitter or“social media” or“smart phone” or smartphone or“mobile device*” or“mobile Phone*” or“digital world” or“digital publish*” or hypertext* or multimedia* or e-ink or“electronic ink” or“electronic device*”) and (TI=read*) , 时间限定为1998—2018 年,检索后经过分析剔除不符合检索要求或重复的文献,最终共得1 890 篇英文文献。

最后,分别对于检索所得的611 篇中文文献和1 890篇英文文献进行知识图谱的可视化分析。

1.2 研究工具

文章选用可视化分析软件最新版本CitespaceV(5.3.R4)作为研究工具,将从引文数据库CSSCI(中国社会科学引文索引数据库)和Web of Science 核心合集获取文献数据资源导入软件,基于词频分析法的原理统计关键词或主题词的出现频次及词之间共现的频次,以可视化的方法将词的频次高低与聚类关系,通过图谱清晰呈现,直观地反映出数字阅读在一定时期的趋势和动向[3]。

2 数据分析

2.1 高频关键词分析

每一篇文献中的关键字是对其研究内容的精准总结和高度概括,在对一个主题进行研究热点分析时,通常会进行关键字的处理。提取国内有关“数字阅读”高频关键词,选取词频高于等于11 频次的16 个高频关键词;提取国外“数字阅读”高频关键词,选取词频高于等于29 频次的16个高频关键词。表1、表2 显示的这些高频关键词,通过Citespace V 对文献进行高频关键字聚类分析,得到相关图谱,从而进一步分析得到该领域的研究热点。

表1 国内数字阅读(部分)高频关键词

表2 国外数字阅读(部分)高频关键词

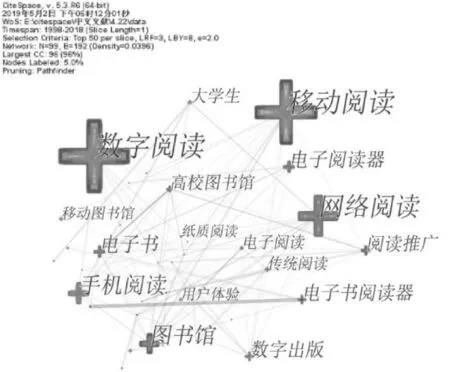

2.2 关键词共现图谱分析

将Citespace V 的节点设置为keyword,生成关键字共现图谱,如图1、图2 所示。图谱中每个十字节点表示一个关键词,节点大小代表词频的高低,关键词之间的连线代表两个关键词在同一篇文献中出现,连线粗细程度与共现次数相关,连线越粗共现次数越多[4]。

图1 国内关键词共现图谱

图2 国外关键词共现图谱

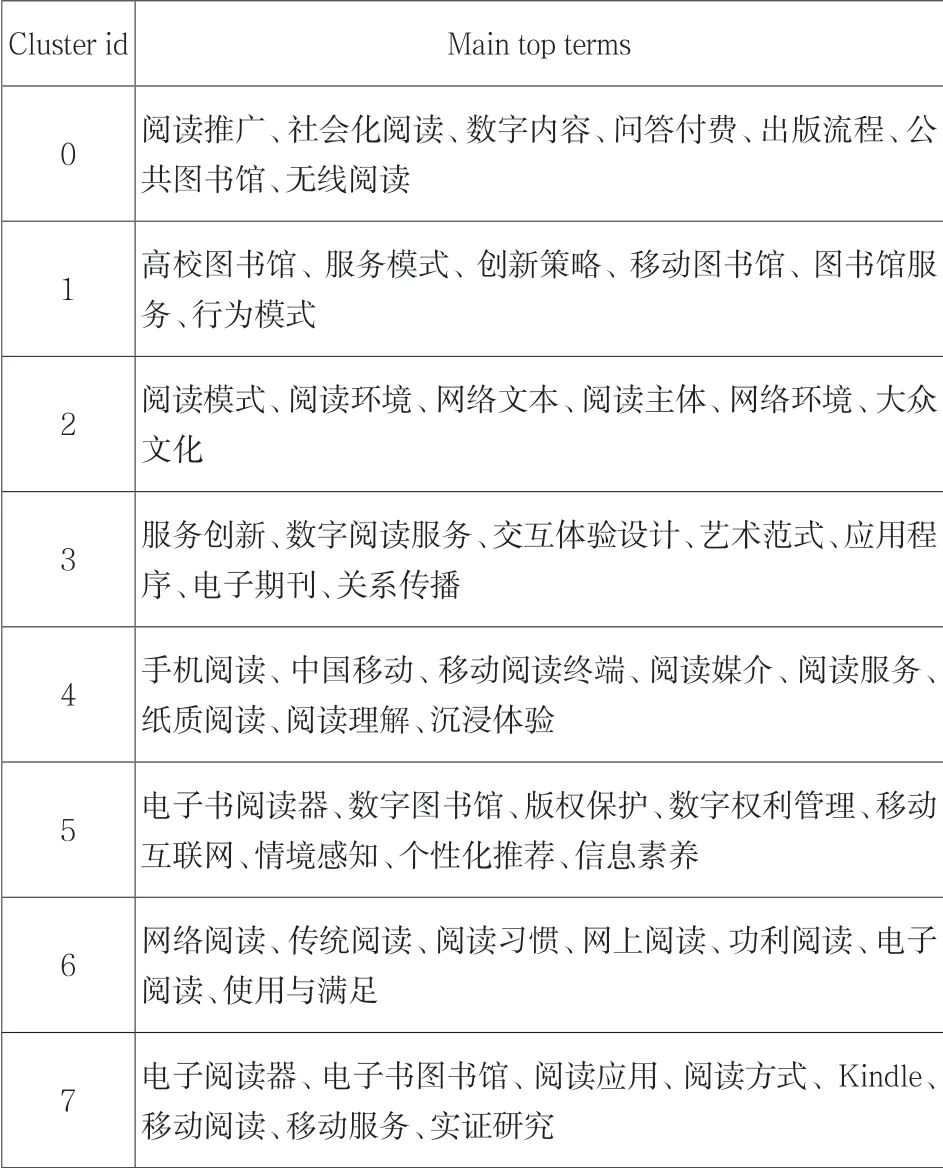

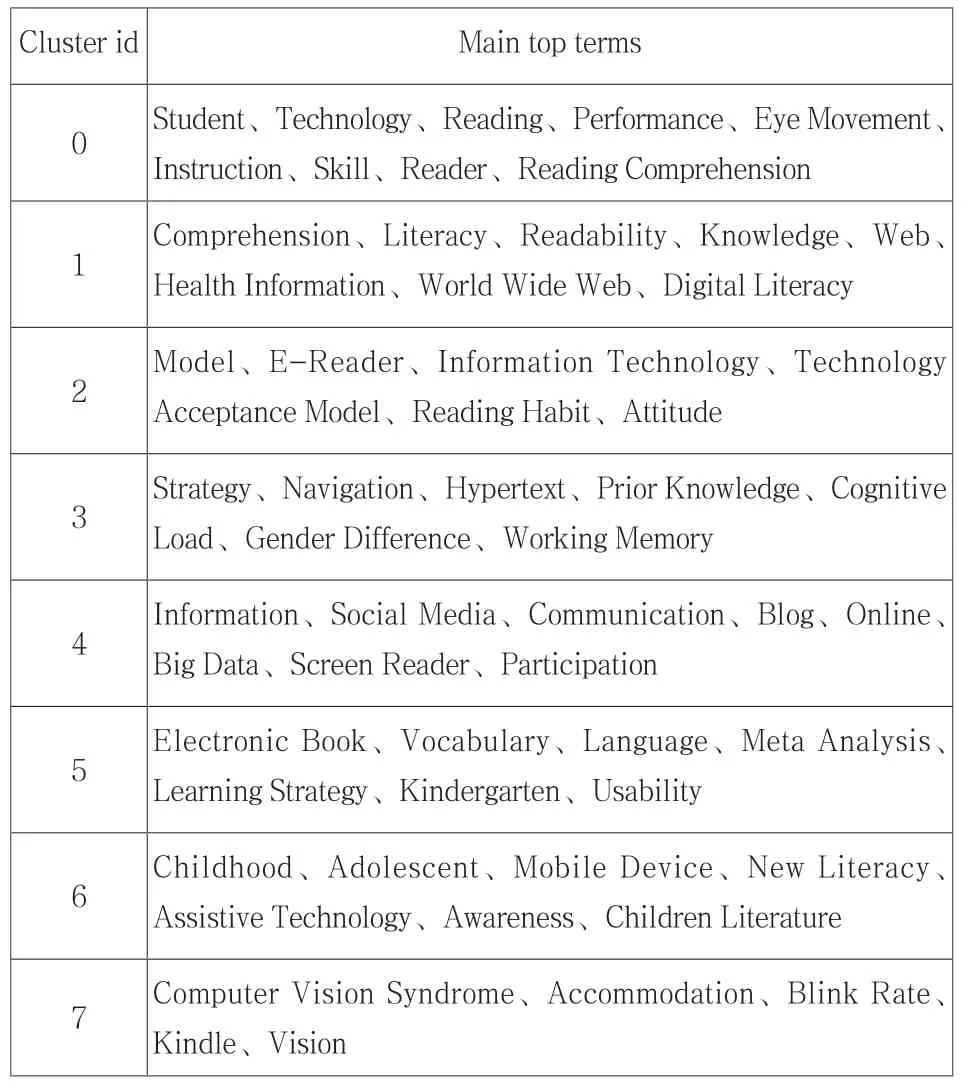

2.3 关键词聚类分析

关键字共现图谱能更清晰地表现出不同的类别,对关键字进行聚类处理,将所有的关键字按照一定的内在联系和含义分为几类。聚类结果使用Timeline 形式呈现,在这个视图下,聚类后相同类的关键字会统一集中在同一行中,一行中关键字越多则该类越重要,同时还能呈现出不同类的时间跨度和演进过程[5]45。

一个网络的Modularity Q 值越大,则表示网络得到的聚类越好,当Q >0.3 时,代表得到的聚类结果是显著有效的; Silhouette 值用于评价聚类效果,Silhouette 值越接近1,反映网络的同质性越高,Silhouette 为0.7 时聚类结果是具有高信度的,在0.5 以上,可以认为聚类结果是合理的[5]116-117。

国内关键词Timeline 聚类图谱中有99 个节点,192 条连线,聚类结果显著有效(Modularity Q=0.5058 > 0.3),聚类结果合理(Silhouette=0.6606 > 0.5)。国外关键词Timeline聚类图谱中有252 个节点,1 526 条连线,聚类结果同样显著有效(Modularity Q=0.4185 > 0.3)、合理(Silhouette=0.5571 > 0.5)。国内外关键词Timeline 聚类图谱,均有8 条直线,分别代表8 个聚类。根据每个聚类的关键词和图中的节点大小,可以清晰展现出高频关键词,进而概括出每个聚类代表的研究热点,表3、表4 直观地呈现每一个聚类中包括的主要关键词。

2.4 突变词分析

Kleinberg 提出的突变算法关注文献中出现的所有词进行突变分析,发现频次突变的关键词[6]。突变词是在一段时间内出现频次变化比率较高的单词或短语,趋势上升的突变词能帮助了解一个领域中突然涌现的新概念和新主题,展现出学科领域的新动态和趋势,当然突变主题也有可能趋弱为普通主题甚至消逝[5]137-139。借助CitespaceV 突变检测分析方法揭示文献主题发生的变化。

表3 国内关键词聚类表

表4 国外关键词聚类表

将数据分别导入 CiteSpaceV 软件,时区跨度选择 1998—2018 年,term type 选 择“Burst Terms”,node types 选择 “Keywords”,其他选择默认不变。

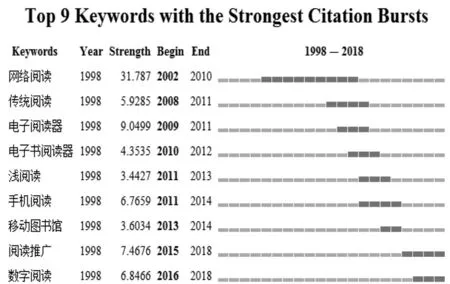

图3 国内文献突变主题

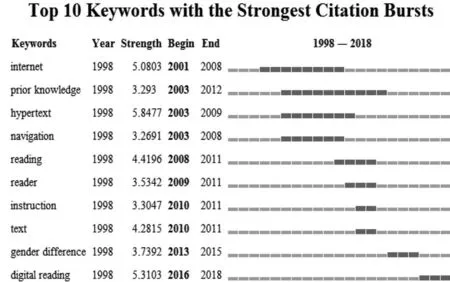

图4 国外文献突变主题

根据图3 可知国内文献突变词的强弱排序:网络阅读、电子阅读器、阅读推广、数字阅读、手机阅读、传统阅读、电子书阅读器、移动图书馆、浅阅读,可以了解到:2010 年以前,网络阅读的突变率最高,从2002 到2010 年间,网络阅读这个词出现的早,持续时间最长,说明网络阅读自2002年被广泛提及开始,一直保持着较高的关注度,为研究热点与趋势;2010 年之后,阅读推广的突变率最高,其次是数字阅读,从2015 年出现一直持续至今,说明数字阅读成为当下的研究重点,并且不断有新的主题成为研究热点,主要集中在电子阅读器、移动手机阅读、移动图书馆等方面;同时阅读推广包括传统阅读与数字阅读两种阅读方式的融合发展,目前研究热度一直未减。

根据图4 国外文献突变词强弱排序:“hypertext”“digital reading”“internet”“reading”“text”“gender difference”“reader”“instruction”“prior knowledge”“navigation”,可以看出:2010年以前,“hypertext”的突变率最高,其次是“internet”,且持续时间都有6—7 年,说明研究一是重视网络技术的发展,二是重视阅读文本的设计与改进,从服务阅读者出发的研究是持续关注的热点;2010 年以后,“digital reading”的突变率最高,从2016 年出现至今,数字阅读涉及的研究范围广泛,是目前的研究热点。

3 结果与分析

3.1 国内数字阅读研究热点分析

3.1.1 数字阅读推广研究

通过聚类的高频词“阅读推广”“社会化阅读”“数字内容”可以看出,国内阅读推广近年来尤为关注移动阅读推广,从2012 年党的十八大报告提出“开展全民阅读活动”的宣言以来,全民阅读推广不断被提及,随着科技的发展和社交网络的成熟,移动数字阅读已然成为读者的首选阅读方式。刘亚针对学校,尤其是学校图书馆的阅读推广,提出了线上线下相结合,内容模式相结合进行系统规划[7]。于姝等基于SICAS 模型以四川大学图书馆移动阅读推广模式为例介绍了全方位的信息推广与感知、多维度激活兴趣、建立常态化交互通路、多平台联合的购买体系、基于用户生成内容的体验分享[8]。公共图书馆数字阅读内容的建设,数字阅读、无线阅读的普及,社会化阅读使得读者可充分利用社会关系网与新媒体互联,使阅读模式由静态封闭向动态开放转变。孙红蕾,郑建明指出社会化阅读逐渐成为国民阅读新趋势,并基于社会化阅读的理念,从主体、内容、形式、效益四个方面提出了面向国民的阅读推广路径[9]。

3.1.2 图书馆数字阅读服务策略研究

通过聚类高频词“高校图书馆”“服务模式”“创新策略”“服务创新”“数字阅读服务”等可知,随着新兴技术如大数据技术的不断推进,数字图书馆的推广普及,其数据来源形式与表现形态多样化,数据存储内容呈现非结构化和碎片化,服务受众的对象也更为广泛,许多学者对数字图书馆特别是基于技术的服务转型及创新进行了探讨。茆意宏等提出数字图书馆推广中的阅读系统应该被重视,系统的优劣会直接影响用户的使用感知,未来高校图书馆的数字阅读将会在服务对象、技术手段、内容整合、服务策略、协同创新等方面发生更多的变化[10]。王琦等对数字图书馆的服务进行了讨论,总结了影响数字图书馆服务的主要因素有用户行为、系统技术支持、图书信息推送等[11]。毕强等认为数据化的新趋势使数字图书馆资源结构以数据化形态呈现,必然会对数字图书馆原有的服务范式提出挑战,大数据将彻底变革数字图书馆服务链,如创造泛在的服务环境和服务能力。数字图书馆如何深度开发利用其数据资源,如何满足用户新的需求等是亟待解决的问题[12]。

3.1.3 电子书及电子书阅读器研究

根据高频关键词“电子阅读器”“Kindle”“电子期刊”“版权保护”“个性化推荐”“数字权利管理”等可以发现,一是,电子阅读资源种类丰富,数量众多,价格低廉;此外,电子书研究涉及版权保护、商业模式、数字技术、产业发展趋势等问题,研究者从法律制度创新、服务平台技术与策略等方面进行了深入探讨。李镜镜等对我国电子书发展的市场规模、发展模式、产业链等方面进行了探讨,提出了丰富电子书资源,加强电子书产业监管力度,进行产业协调等建议[13]。樊佳怡从版权豁免、业务模式、平台建设、隐私保护等方面比较中美两国公共图书馆开展电子书服务的具体情况,提出我国图书馆电子书服务的发展方向:参与规则创建,与商业模式对接,做好资源整合,注重信息安全[14]。二是,电子书催生了电子书阅读器的发展,电子阅读器技术的提升又使电子书产业持续升温,研究从可行性和购买方式,到内容推送和功能服务,再到电子书产业的数字化转型都进行了谈论。张洁提出完善电子书阅读器的两个方面,即优化软件和优化硬件,如在优化阅读器软件方面提出要对资源界面,阅读界面和社交界面进行优化[15]。何皓瑜通过对分享经济的阐述,以阅读模式为切入点,以Kindle为例,对分享出版经济下的电子阅读器的优势及发展现状进行了分析,并对出版分享经济的未来趋势进行展望[16]。3.1.4 传统阅读与数字阅读比较研究

“阅读方式”“纸质阅读”“传统阅读”“电子阅读”“网络阅读”“手机阅读”“移动阅读”“实证研究”等高频关键词体现了纸本阅读与数字阅读两种方式的融合与发展,从内容、模式、动机到影响力、合理性、用户价值导向等多个方面对两种阅读方式进行了讨论和对比分析。徐孝娟等认为用户从传统纸媒转移到数字媒介情景阅读时,更多的是受到功能性价值、机会性价值、社会性价值以及情感性价值的影响,强调情感性维度并延伸到环保意识层面。对数字媒介相关的资源、产品及系统的设计、服务等需要倾注更多的人文关怀[17]。周钰等利用眼动追踪技术考察了不同信息载体对文本阅读的影响,发现数字阅读与纸质阅读会受到设备类型和文本类型的共同影响,但两者在阅读效果上并不存在显著差异,数字阅读可以在教育领域进行推广[18]。

国内数字阅读的研究发展可划分为三个阶段:

初步探索期(1998—2009 年),网络阅读发展较活跃并成为核心主题,传统阅读与数字阅读的竞争由此开始,电子书的概念也开始被提出;

快速发展期(2010—2013 年),数字阅读的概念被提出,开始出现了移动阅读、数字出版、数字图书馆、手机阅读等多个研究热点,更多的学者开始研究数字阅读,更多的人开始使用数字阅读方式,这个阶段是数字阅读发展最快速的时期;

发展成熟期(2014 年至今),经过十几年的发展,数字阅读的研究已经进入成熟阶段,在这个阶段更多的人开始关注全民阅读、社会化阅读和阅读推广,用户的使用体验也是关注的重点。

3.2 国外数字阅读研究热点分析

3.2.1 数字阅读工具研究

从“kindle” “vision” “computer vision syndrome” “mobile device” “blank rate” “readability” “comprehension” “readability”等高频关键词可以看出,对数字阅读与传统阅读的研究从阅读效果出发,根据可用性、可读性等来评价数字阅读的优劣。可读性一方面通过形式和内容的吸引力及阅读价值来衡量,另一方面受到阅读工具技术改进的影响。与传统阅读相比,数字阅读的视觉体验更为丰富,但字号的大小、屏幕的大小等均会影响阅读效果。Cerepinko,D.等对iPad、计算机阅读与传统纸质阅读之间可读性方面进行了比较,研究结果显示,阅读工具呈现出的不同字体、行间距、字号会影响阅读可读性,导致产生了阅读速度和阅读质量方面的差异。以上因素都可以理解为数字阅读载体内在的影响因素,但事实上,很多外在因素也会造成阅读可读性的差异[19]。Lege,R.P.对不同光线条件下,不同阅读工具的可读性开展研究,结果表明设备呈现的亮度及光照条件对数字阅读的可读性有一定的影响[20]。数字阅读工具的设计与发展更为关注用眼健康,在数字阅读推广中,视觉疲劳导致视力下降的问题是最常被提及的。一是数字阅读工具屏幕的亮度、曲度、尺寸,文字的大小、间距,二是数字阅读工具的阅读光线、阅读时长、阅读的内容等这些都会影响阅读效果。Siegenthaler,E.等研究发现,使用液晶显示屏的数字阅读较使用电子墨水屏的数字阅读更容易产生视觉疲劳,使用电子墨水屏阅读更接近纸质阅读[21]。Antona,B.等对不同光线亮度环境下的数字阅读与纸质阅读进行分组实验,结果显示:在亮处阅读时,纸质阅读比数字阅读舒适度高;数字阅读时,在暗处阅读比亮处阅读眼部的不适感明显增强;因此在数字阅读时,要注意控制阅读时长及周围的光线明暗[22]。

3.2.2 数字阅读用户行为研究

通过高频关键词“model” “information technology” “technology acceptance model” “reading habit” “attitude” “eye movement” “cognitive load” “awareness” “assistive technology”等 结合相关文献调研分析可以看出,影响数字阅读行为的因素众多,如信源的可信度、数字内容的质量、数字资源的类别等。阅读用户的行为研究集中于行为过程为导向,认知效果为导向及体验研究为导向三个方面,技术用户的行为模式,信息加工解码、阅读感知过程所体现出用户不同的使用习惯、使用态度及行为等方面的实证研究,为阅读工具、阅读界面、阅读资源等的设计与建设提供参考与建议。一类研究是以强调人机交互有用性易用性的技术接受模型、以强调用户情感美学体验的用户体验APEC 模型等为基础的实证研究。包括数字阅读技术发展,用户接受程度,或是数字阅读用户使用感受度和使用忠诚度。Williams,M.D.等利用TAM 构建模型来调查用户对于电子阅读器的使用意图,结果表明感知有用性和主观规范对于使用意图有积极影响,而使用成本和感知易用性则并未显示有太大的重要性[23]。Hsiao,K.L.等在数字阅读的儿童推广的研究中,以TAM 为基础模型构建验证电子书与阅读理解能力之间的关系。另一类研究以眼动追踪技术为基础采用眼动实验法直观地勾勒出用户的阅读状态,解码信息加工过程。通过眼动设备实时记录阅读用户眼球的运动数据与轨迹来识别用户的阅读浏览特征和行为意愿[24]。 Wei,W.利用眼动追踪技术验证单词的识别与词语对象的大小的关系,监测读者在阅读指定段落中的对比目标项词语时的眼动状态信息[25]。眼动追踪技术也经常被用来规制和完善数字产品的各项指标和数据。通过对用户使用时眼球的移动顺序和眨眼频率来判断用户的舒适区和阅读时的各项阈值,进而根据这些数据来对产品的文字位置、色彩、大小进行调整,从而使用户体验和使用率均得到提升。Monica,D.等利用眼动追踪技术研究了阅读方向对记忆力和注意力的影响,找出页面中的死角,为网页和软件界面的布局提供了一定的参考价值[26]。Zhan,Z.等根据经验眼动追踪数据建立计算模型,将学习者眨眼、固定、扫视和回归作为在线阅读检测的主要指标,研究发现该模型在节省时间和提高精度方面具有明显优势,可以高效预测学习者的在线阅读能力[27]。

3.2.3 电子书阅读与数字阅读素养研究

“electronic book” “hypertext” “navigation” “instruction” “skill” “children literature” “learning strategy” “strategy” “gender”等关键高频词可以体现出电子书阅读及数字阅读素养是研究的主要方面。交互式电子书的设计,体现在视觉交互、听觉交互、体验交互设计等多方面。Li, L.Y.等针对电子书的使用提出了“认知地图”的概念,增加导航功能用来提升电子书的易用性。“认知地图”就是提供了信息的交互式工具栏,用户可以通过该工具栏直接了解电子书的章节以及结构,方便直接跳转到目标位置,提高了使用效率和舒适度[28]。在设计网络导航时也要考虑多个因素:用户群体的年龄、性别、需求、爱好及对网络的熟悉程度等。Wu,J.Y.等在研究网络导航、认知决策对电子书阅读的影响,结果发现:导航设置、视觉设计与用户的使用体验及阅读感受之间是正相关的,对用户的阅读体验可产生积极影响[29]。数字阅读素养的研究关注点集中在儿童数字阅读素养方面,包括影响儿童阅读理解能力的因素、儿童在不同环境中的阅读质量、儿童阅读心理健康等。Holly,J.K.等学者研究了儿童对阅读不同情境中新词的理解能力的差异,结果显示儿童在语境多样的文本中对新词的理解能力更强,理解所需要的时间更短[30]。Mark.E 等研究了儿童阅读能力与自尊心之间的关系,结果显示阅读能力与自尊存在负相关[31]。Korat.O 采用分组实验研究电子书是否有助于儿童快速识字及儿童早期读写能力培养,对参与调查研究的儿童进行随机分组,为各个组的儿童分别提供不同的阅读方式和环境,考察每组儿童的表现差异和阅读质量差异,研究发现电子书的使用有助于儿童的早期读写教育,也能帮助塑造和改善儿童的心理健康和能力结构[32-33]。

3.2.4 社会化数字阅读研究

“blog” “communication” “social media” 等高频关键词反映了社会化数字阅读方面的研究。基于内容的交流和分享,在阅读和社交的相互作用下,构建了一个具有较强可扩展性的阅读生态圈,在社交平台上,每位用户参与其中,既可以是阅读资源的创造者又可以是阅读资源的使用者,可以发表自己的见解与看法或者浏览他人的意见与建议,这种模式为数字阅读的推广提供了更多的可能性和自由度,但也会因为是个人主观性的意见而对信息的可靠程度产生影响。研究主要侧重于社会化阅读动机、阅读推广、平台构建等方面。Lee,M.J.等调查了用户在社交媒体平台上发表个人评论以及接受他人评论的意愿,结果显示:在社交媒体平台上用户对阅读留言的反馈可以为其他用户提供更多的参考选择,积极正面的反馈评价对用户的接受意愿不产生影响,而消极负面的反馈评价则会有影响[34]。另一方面社交媒体平台也是官方信息发布的平台,包括很多与社会民生相关的重要信息,从而使社会信息更加公开与透明。Procter,C.等研究了政府部门利用社交媒体平台发布官方信息的行为,发现因为社交媒体平台信息传播快速广泛,政府机构会在发生紧急情况或者危机时,利用Twitter 等平台发布公告,使信息公开化、透明化,减少民众因信息不对称引发的恐慌。社交媒体作为数字阅读平台,不仅可为用户提供相关信息,也是一个安全保障机制[35]。

3.2.5 数字阅读中的元分析研究

“meta analysis” “usability” 等高频词反映了元分析方法对数字阅读领域相关问题研究结果的综合分析与评价。元分析方法借助统计方法,对同一问题的大量研究结果进行综合分析与评价,从而概括出其研究结果所反映的共同效应,即普遍性的结论。在数字阅读领域中,元分析方法通过统计公式和权重系数得到结果,从而分析变量间的相关关系及不同载体间的差异和联系,也用来分析在不同情况下数字阅读的效果和作用。Kong,Y.等利用元分析的方法探讨了学生对于传统纸质阅读和数字阅读的偏好选择,指出在学习上两种方式存在着差异,2013 年之后这种差异正在减少[36]。Takacs,Z.K.等在探讨数字阅读增强故事书的多媒体和交互功能的优缺点时利用了元分析的方法,对已有的43 项研究结果再分析,发现增强数字功能的效果因人而异,也与家庭环境有关系。元分析在使用时选用的样本数据也会有局限性,由于样本数据是经过处理的,其中的样本误差、测量误差都需要被修正,维度选择的不同将会带来不同的结果,有时会导致分析结果的无效性[37]。

国外数字阅读研究大体分为三个阶段:

初步探索期(1998—2006 年),国外数字阅读研究初期,关注点在网站导航设计、网络阅读资源建设及网络阅读资源的理解方面;90 年代末提出了数字图书馆概念,研究从数字图书馆资源建设及自动集成服务研究到以技术主导、资源主导及服务主导三大项目的研究,再到强调数字图书馆的学术服务及数字图书馆的转型等。

稳步发展期(2007—2010 年),数字阅读随着网络技术的发展与进步,研究逐渐深入,向多元化发展。一是电子书、电子设备的研究成为热点,电子书使用频率的增加推动了电子书的研究与发展,包括电子书的使用方式、使用负担、视觉效果、软硬件配置等。二是儿童阅读成为研究热点,结合儿童数字阅读的需求与外界影响,讨论数字设备的使用给儿童阅读行为及效果带来的影响,为儿童数字阅读的发展提供了参考和指导。

深入发展期(2011 年至今),文献量急速增长,研究强调技术在数字阅读中的认可及使用程度,以实证分析为主。一是利用眼动追踪技术开展的实验研究,客观探究眼球在屏幕阅读的移动规律和顺序,进而分析网站页面或阅读器页面的布局。二是利用调查问卷方法,基于相关模型进行结构方程验证分析,探究用户数字阅读意愿及行为的影响因素。另外,结合生态学、健康学等跨学科领域主题的讨论,将数字阅读研究与时事热点相结合,使数字阅读研究符合发展态势,尊重使用者的意愿。

4 国内外数字阅读研究的总结与展望

综合国内外数字阅读研究热点与进展状况可以发现,虽然国内外的研究覆盖了一些相同的热点主题,如数字阅读与传统阅读的比较、数字阅读的图书馆服务、电子书阅读、数字阅读需求与行为、数字阅读素养等,但一些研究的侧重点有所不同,主要表现在以下几个方面。

第一,国外数字阅读行为的研究方法多样,融合了定性和定量分析方法,访谈法、出声思维法、调查问卷法、实验法、网络日志法、自我报告法、日记法和焦点小组讨论法等都被广泛应用;国内研究方法相对单一,以调查问卷法、访谈法为主,结合统计分析工具对数据进行处理分析从而得出结论,随着眼动追踪技术的普及,眼动实验法逐步被研究者采纳,在实验设计、过程跟踪及数据采集等方面更加严谨和科学。

第二,国外数字阅读图书馆服务不仅仅关注阅读推广研究范式和理论层次的研究,而且积极开展阅读推广实践研究,国内则偏重数字阅读推广实践研究;随着移动网络技术的发展,移动数字阅读服务需求加大,国内外都更加重视数字馆藏建设及提高用户数字阅读服务体验。

第三,国外数字阅读与纸质阅读比较研究,主要从阅读体验、理解认知、阅读广度、阅读效果及成本投入等方面转向数字阅读的阅读效果、阅读行为以及阅读策略等多方面的实证研究;国内研究在比较两者差异的同时还提出融合互补的发展方向,提倡“中阅读”,即兼顾纸质“深度”阅读与“碎片化”数字阅读。

5 结语

数字时代,融合传统纸质阅读,为用户提供了多种阅读工具,不同阅读环境、寻求个性化阅读的现实需求,促进了数字阅读推广的发展。文章利用CitespaceV 软件从高频关键词统计、关键词聚类、突变词分析几个方面对国内外数字阅读研究成果进行了细致梳理,并对国内外数字阅读的研究热点与趋势进行详细分析,总结了国内外研究热点方面的侧重点,以期为数字阅读的后续研究提供有价值的参考。