中国亚热带特有植物尾叶樱桃的研究进展

朱 弘,伊贤贵,朱淑霞,李 蒙,段一凡,王贤荣

(南京林业大学生物与环境学院,南方现代林业协同创新中心,亚热带森林生物多样性保护国家林草局重点实验室,樱花研究中心,江苏 南京 210037)

尾叶樱桃(Cerasusdielsiana(Schneid.) Yu et Li)隶属蔷薇科(Rosaceae)樱属(CerasusMill.)[1],模式标本采集自湖北西部,自1905年被Schneid命名以来,至今已有114年的历史[2]。作为中国特有植物,尾叶樱桃树型优美、花果艳丽,极具观赏价值与市场开发潜力,但目前基本处于野生状态,尚未得到开发利用。2016年,该种又被列入国际自然保护联盟濒危动植物红色名录(The IUCN Red List of Threatened Species),鉴于对其相关研究仅有国内少数学者初步开展且较为零散,因此暂时归为数据缺乏(Data Deficient, DD)分类级别[3]。为提高大众对其了解以及解决科学研究落后于社会需求之矛盾,笔者结合近年来所在团队取得的研究进展,系统梳理了有关尾叶樱桃的种质资源评价与综合开发利用进展,并提出存在问题与未来展望,以期提高大众对国产野生樱属植物尾叶樱桃的科学认知与关注度,并为其进一步研究发展乃至促进整个樱花产业可持续发展提供参考。

1 尾叶樱桃的资源概况与分布格局

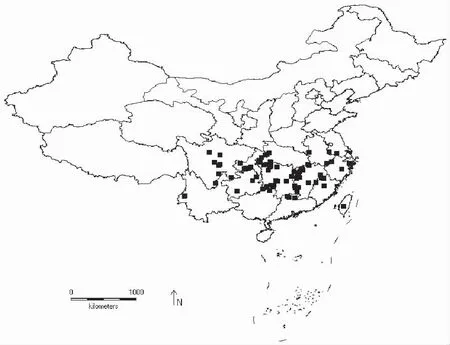

尾叶樱桃为典型的亚热带樱属植物,分布区气候带属我国北亚热带向中亚热带过渡的湿润季风区,植物区系地理成分从种级划分上隶属华东—华中—华南(至西南)特有类型[4]。由于地理跨度相对较广,是一种研究和丰富亚热带植物地理分布的理想材料。基于笔者前期的野外实际调查以及公开的文献报道和标本记录点整理汇总(共计87个地理坐标点),导入DIVA-GIS软件绘制[5]的地理分布图显示:尾叶樱桃自西向东分布于云南、四川、贵州、重庆、湖北、湖南、广西、江西、安徽、福建、浙江、江苏、台湾的山区,多生于亚热带常绿阔叶林海拔500 ~1400 m的山谷、溪边和林缘,虽然其天然居群广布于长江流域及其南方各省,但在数量分布上却在各省各地分布不均,多数集中分布于二省或三省交界的山区,从尾叶樱桃分布的山脉格局看,以鄂-湘-渝交界的秦岭-巴山山脉、湘-桂-粤交界的南岭山脉以及湘-赣交界的罗霄山脉的资源最为丰富(图1)。

2 尾叶樱桃的群落生态学特性

尾叶樱桃多生长于亚热带常绿阔叶林及针阔混交林中,生态幅广,对土壤的选择不严,但以湿润、深厚和有机质含量高的土壤条件最适宜其生长发育,虽然在群落中大都不是优势种,但分层性与稳定性良好,例如在川西米亚罗的天然云杉(PiceaasperataMast.)群落中,尾叶樱桃常与陕甘花楸(SorbuskoehneanaSchneid.)、元宝槭(AcertruncatumBunge)、西南楤木(AraliawilsoniiHarms)等混杂于乔木层中,并与云杉种群的中龄个体共同构成复层异龄林[6];对四川彭州市天台山山地退化天然林的径级研究也表明,尾叶樱桃中间龄级的立起木数最多,属于稳定性群落[7]。而在四川卧龙国家自然保护区的珙桐(DavidiainvolucrateBaill.)群落中,尾叶樱桃也常与灌木层的优势种喜阴悬钩子(RubusmesogaeusFocke)、显脉荚蒾(ViburnumnervosumD. Don)、猫儿刺(IlexpernyiFranch.)等物种伴生,形成显著或极显著的种间正关联关系,从而表现出较强耐荫性[8]。究其可能原因:尾叶樱桃虽然性喜阳光,但所处亚热带常绿阔叶林乔木林下郁闭度较大,进而抑制了正常生长,难以达到主林冠层。因此,野生尾叶樱桃通常难以形成单一优势种群,大都呈散生、零星或斑块状分布于向阳半山坡上,处于群落演替的中期或前中期。但当受到一定自然(焚烧)及人为干扰(砍伐)后,往往在林窗迹地或伐桩上迅速萌发更新形成次生林群落[9],从而反映出它生物学特性是一种阳性先锋树种。此外,亚热带亚高山湿地成为尾叶樱桃分布的另一种的特殊小生境类型,例如在鄂西七姊妹山泥炭藓沼泽植被中能够生长,从而表现出一定的抗涝性与土壤耐酸性[10]。

图1 尾叶樱桃在我国亚热带的地理分布图Fig. 1 Spatial distribution map ofC. dielsiana in subtropical China注:坐标出现记录点(87个)基于笔者野外实际调查、文献报道与标本记录汇总而成,并利用GIVA-GIS软件进行绘制,在地图中以黑色方块示意。*Note: The coordinate occurrence records(n= 87) were summarized based on the author's actual field investigation, literature report and specimen records and were drawn by using the DIVA-GIS software, and indicated by a black block on the map.

3 尾叶樱桃的叶表型性状的地理变异规律与适应性机制

植物叶片性状变异往往具有适应性意义[11]。亚热带广阔、多样的生境与气候异质性,为研究尾叶樱桃叶表型地理变异模式提供了可能,加上种间、种内存在潜在的自然杂交,导致该物种不同地理种群间在区域尺度上产生了一定的形态分化。由此,笔者所在团队[12]利用数量分类学结合地理信息系统和对来自四川、湖北、湖南、江西、台湾5省8个尾叶樱桃核心天然种群的11个叶表型性状进行了形态学水平上的比较分析,结果表明:尾表型性状平均变异系数为22.44%,其中变异系数最大和最小的分别为叶面积(50.83%)与一级侧脉数(7.96%);种群平均叶表型性状的分化系数为30.78%,种群内的变异(51.55%)大于种群间的变异(22.55%);基于PCoA和UPGMA分析可将8个天然种群划分为4个地理单元。与此同时,叶宽(r= -0.641)、叶面积(r= -0.658)和一级侧脉数(r= 0.659)性状均与经度呈显著负相关或正相关关系,从而显示出一定的地理纬度变异趋势规律;而气温季节变化和最湿季降水量也与叶表型性状变存在显著的相关性,从而反映了尾叶樱桃为长期适应亚热带东部地区夏季强烈的高温高湿、强风降水以及干湿交替的气候特征而采取的生存策略。

4 尾叶樱桃与近缘物种的系统发育关系与分类现状

利用DNA分子标记遗传开展亲缘关系和分类鉴定的探讨不仅有利于揭示物种的演化历史,也有利于指导育种等工作[13]。近年来,相继有学者应用多种标记技术开展尾叶樱桃在低阶层面上系统发育与亲缘关系的研究。例如,笔者所在团队[14]应用单个叶绿体非编码区atpB-rbcL片段构初步建了国产典型樱亚属7个种的系统发育关系显示尾叶樱桃与其种下变种长柱尾叶樱桃(C.dielsianavar. longistyla X. R. Wang, X. G. Yi & C. P. Xie)互为姊妹支,与浙闽樱桃(C.schneideriana(Koehne) Yu et Li)关系相对较远,各自构成独立进化单元。而蒋冬月等[15]基于ISSR标记的证据推测,尾叶樱桃与毛叶山樱花(C.serrulatavar.pubescens)很可能是浙闽樱桃的两个天然杂交亲本来源。付涛等[16]基于SSR标记对我国南方30种樱属的聚类分析表明,尾叶樱桃与种下另一个变种短梗尾叶樱桃(C.dielsianavar. abbreviate (Card.) Yu & Li),种间的重齿樱桃(C.helenaeKoehne)、磐安樱桃(C.pananensisZ. L. Chen, W. J. Chen & X. F. Jin)和襄阳山樱桃(C.cycaminal(Koehne) Yu et Li)关系最近,该结果大体也与形态分类一致。同年,付涛等[17]又进一步利用双亲遗传的核基因ITS与4个叶绿体间隔序列的联合构建的系统发育树拓扑结构亦表明,尾叶樱桃虽与磐安樱桃关系最近,但支持度不高。然而当使用更多物种和片段(12个叶绿体DNA与3个核基因片段)构建的系统发育关系,反而有悖于以经典形态学建立的分类体系[18]。

5 尾叶樱桃的谱系地理格局与演化历史

了解植物的遗传变异格局有助于了解其进化历史,并为制定保护策略提供理论依据[19]。笔者所在团队最新的分子谱系地理学研究结果[20]表明:尾叶樱桃在物种水平上具有较高的遗传多样性(Hd= 0.879 ± 0.012,π=3.56±0.16)和显著的谱系地理结构(Nst= 0.837 >Gst= 0.585;P< 0.05);基于核糖体分型的中介邻接网络算法(Median-joining network)和分子变异的空间分析(Spatial analysis of molecular variation,SAMOVA)均支持尾叶樱桃天然地理种群存在西部组+北部组+中南部组+东部组的4个显著的谱系地理种内分组;分子方差分析(Analysis of molecular variance,AMOVA)显示,遗传变异主要存在于分组间(78.27%);基于成对基因流的屏障分析(Barrier analysis),检测到南岭-罗霄,巫山-武陵山形成了群体间的地理隔离,其中尤以东西走向的南岭山脉是尾叶樱桃最显著的天然物理屏障,阻碍了四个谱系地理分组间的基因流,从而促进了不同谱系间的异域分化;利用生态位理论为基础的最大熵模型(Maximun entropy principle,MAXENT)模拟进一步证实,在LGM时期,尾叶樱桃在亚热带南方存在多个潜在冰期避难所;结合7个外类群化石二次校正点的BEAST分歧时间估算显示,尾叶樱桃的最近共祖时间(Time to the most recent common ancestor,TMRCA)大约出现在6.28 Mya(95% HDP:3.64~8.83 Mya)即中新世晚期至上新世中期,其中东部组的冠群时间(crown time)分化于更新世(大约1.97 Mya)前后,时间与末次盛冰期(Last glacial maximum,LGM)相吻合。因此,在物种保育的政策制定上,4个独立的原地保护单元(ixsitu)能够被确定,其中处于北部地理组的大巴山-巫山和武陵山区作为祖先类型和现代遗传多样性中心应该予以高度重视和优先保护;而在资源(资金、人员)有限的情况下,湖南(张家界、壶瓶山),贵州梵净山、广东南岭等遗传多样性最丰富的种群作为局域尺度下原地保护和核心种子库种源的主要对象。

6 尾叶樱桃的人工繁育技术

目前生产实践上,嫁接繁殖是樱属植物最为快捷普遍的繁殖方式[21]。其中,尾叶樱桃可选用樱桃(C.pseudocerasus(Lindl.) G. Don)、山樱花(C.serrulata(Lindely) Loudon)的实生苗作砧木,在早春(3月下旬)切接或夏季(8月下旬)芽接[22]。尾叶樱桃也常常采用扦插繁殖,在春季花期后,宜选择当年生半木质化嫩枝作为插穗,使用200 mg/L浓度的生根剂(GGR)浸泡2 h扦插于黄心土和细沙以1:1混合介质中的生根率最高[23]。尾叶樱桃种子易受鸟兽取食,因此在自然条件下不易发芽,若是通过采用播种繁殖,可采摘成熟果实并及时去其果肉、洗净、收集种子,阴干后沙藏,秋播或翌年进行春播,发芽率可达80%[24]。

7 尾叶樱桃的综合利用价值

7.1 观赏价值

尾叶樱桃虽然是乡土树种,但园林推广应用较少。其适应性强,花期较早、花色多样,树形自然开展、树姿优美,因此是优良的园林绿化树种,也是营建专类“樱园”的重要的备选材料之一:适合作庭院观赏和行道树栽培,亦可孤植、列植或群植于水滨、草坪、建筑,盛花期时形成花团锦簇的美丽景观;尾叶樱桃还可以制作盆景,更是一种良好的切花材料,采用水插培养可维持半个月之久[25]。

7.2 经济价值

尾叶樱桃的果实于5月中、下旬成熟,和其它樱属植物一样,除可直接鲜食外,还可以加工果酱、酿酒、蜜饯及罐头等,民间亦可作药用,可益气、祛风寒[26]。其树体耐寒、抗旱性强,可作育种材料及砧木材料。而其木材坚实,可制上等家具,树皮花纹美丽,可制工艺品[27]。

7.3 科学价值

尾叶樱桃还具有潜在的科学研究价值,利用好尾叶樱桃丰富的生态学和遗传学特性对了解亚热带森林物种在分布格局、生态适应、生态防护以及起源演化等方面具有重要的理论和实践意义。仅以其生态学价值研究为例,可见一斑:陈丽娜等[28]基于MaxEnt模型模拟了以尾叶樱桃等15个为代表的野生樱属材料在浙江省的适生分布区域,为乡土树种的引种栽培与园林应用提供了科学依据。基于不同海拔梯度的物候观测研究表明,尾叶樱桃较同属微毛樱桃(C.clarofolia(C. K. Schneider) T. T. Yu & C. L. Li)、麦李(C.glandulosa(Thunberg) Sokolov)、山樱花等乡土植物的物候(花期3~4月,果期5~6月)最早[29-30],因此,它是亚热带早春优良的蜜源植物、引鸟植物,可为野生动物提供食物来源,有利于维持森林生态系统的多样性与稳定性。此外,尾叶樱桃还可选为城市森林植被恢复重建[31]、矿区环境修复[32]的备选推荐树种。

8 问题与展望

8.1 对乡土樱属种质资源关注不足,部分野生种质资源已经或正在流失

以往我国多偏重果用樱桃的栽培与选育,近十年来才逐渐对观赏类樱花予以重视。虽然各地樱花栽培迅猛发展,但目前国内市场上所保存的樱属资源多为外来引进品种,远未真正形成自己的产业特色[33]。作为国产樱属植物的优良代表,尾叶樱桃生长环境多为地势险要的山区或自然保护区,调查覆盖面的不够深入广泛,导致尾叶樱桃认识水平与受关注程度相对较低,就笔者已知,目前仅被国内少数地方高校(南京林业大学、浙江农林大学、宁波城市职业技术学院、中南林业科技大学、武汉大学)、植物园(武汉植物园、湖南省森林植物园、上海植物园、上海辰山植物园)或科研院所(浙江省林科院)等单位加以引种、繁殖或初步研究,且多数集中在华东地区。而从尾叶樱桃已报道的天然分布格局来看,中、西部野生资源较为丰富与集中,虽尚有少量成年大树,但已不同程度受到火烧、开垦、放牧、盗挖与城市化等一系列人类经济活动的影响,面临种群衰退的风险,部分种源甚至已经遭到了毁灭性破坏。除此之外,受全球气候变暖及异常波动的影响,例如早春花期低温寒潮与持续降水,可导致花期授粉与结实效率下降。因此,未来应首先加强以尾叶樱桃为代表的国产野生樱属植物资源相关知识的宣传和普及,提高公众的认知度与保护意识。与此同时,因出台相应管理方案等,积极开展尾叶樱桃及其野生生境的保护措施,例如,依托典型生境群落,可划定重点保护单元,加强单元内的抚育措施,针对其阳性喜光的特性,对伴生枯枝、倒木等进行及时清除,开窗疏林,增强光照;同时还应加强森林巡查,严禁大肆盗挖、过度采伐的事件发生。

8.2 与近缘种的亲缘关系及分类界定尚未明确

笔者利用相对专业的公共数据平台如中国自然标本馆(CVH,http://www.cvh.ac.cn/)和中国植物图像库(PPBC,http://ppbc.iplant.cn/)在线查阅标本或照片的时候,错误鉴定或同名异物现象依然屡见不鲜,甚至有学者错将同为花后期同样萼片反折的杏(Armeniacavulgaris Lamarck)归为本种。由于樱属形态特征易受外界环境影响产生趋同或饰变效应,在不同发育阶段也会表现不同,同时樱属植物因同域分布还与种间、种内存在普遍的自然杂交与基因渐渗,导致物种分化持续进行。尾叶樱桃在形态上表现出高度的连续变异性[12],在群体遗传结构上也存在不完全谱系分选现象(Incomplete lineage sorting,ILS)[20]。此外,还受到不同基因片段进化速率的差异与建树方法上的不同的影响[34],导致其物种划分的问题一直未能有效解决。如前文所述:尾叶樱桃原变种与种下的短梗尾叶樱桃、长柱尾叶樱桃,种间又与磐安樱桃、浙闽樱桃等近缘种基于当前DNA条码手段尚无法获得令人满意的划分,学者间[14-17, 35-37]历来存在混淆与争议。因此,在植物分类和系统进化研究实践中,传统形态学标记方法依然是最重要的和最直观的证据来源[38-40]。对于樱属这一变异样式较大的类群,想要获得更高支持度的尾叶樱桃与近缘种的系统发育关系,应更广泛的采用基于群体水平的物种概念,在群体水平而非个体水平考察其性状变异样式,以便准确把握其分类特征、准确鉴别物种。在增加物种群体样本的取样密度、获得更多基因序列的基础上,还需要积极利用其它新型分子标记手段(如单拷贝核基因SNP、多组学联合等),同时整合形态学证据予以综合分析,找出决定亲缘关系的关键性状,以此对其的系统位置做出正确的论断。

8.3 尾叶樱桃的相关研究尚待深入开展与系统研究

生物多样性的保护与利用是人类生存和可持续发展的重要前提与物质基础[41],中国作为世界樱属植物的最重要的起源-分布中心之一,应当充分利用好自身资源优势。开展尾叶樱桃研究的重要目的之一是为了种质资源高效利用,然而,相较我国尾叶樱桃潜在的资源优势,目前国内外与之匹配的研究工作远未跟上,在其生物学特征、生理抗性、营养价值、基因组学等领域的研究仍未见诸报道;与此同时,市场上也未进行规模化、产业化的开发利用。建议在上述以保护为主的举措前提下,应继续加大种质资源创新工作,如进一步加强尾叶樱桃不同种源野生种质资源的挖掘,着重以居群为单位开展种质资源的收集及其遗传多样性评价工作;构建尾叶樱桃专属的品种鉴定与指纹图谱,并对影响其重要性状的关联基因进行定位分析,并建立与对应的生境信息库,进一步探索环境与基因对其生长发育特性的作用规律,以期揭示重要功能基因对其开花、物候的调控机制;此外,在园林选育推广方面,需结合本国的实际需求,着重从独特花型(重瓣、大径)、花色、花期、树形(垂枝)、抗逆性等方面驯化培育一系列具有特殊观赏价值或综合价值的尾叶樱桃新品种,待到充分掌握其繁殖技术、生长习性及其生态适应性,并经规模化生产后,再推向市场,从而提升和优化我国苗木产业结构性与城乡绿化的地域性景观特色。