首批国家生态文明试验区科技创新支撑生态文明建设初始水平分析

武哲如,杨多贵,周志田

(1.中华人民共和国水利部国际经济技术合作交流中心,北京 100053;2.中国科学院科技战略咨询研究院,北京 100190;3.中国科学院大学 公共政策与管理学院,北京 100049)

生态文明建设是中华民族永续发展的根本大计,事关经济社会发展全局和人民群众的切身利益。生态文明建设具有重大的现实意义,也一直是学术界的热点研究问题。我国生态文明建设评价自2013年开始得到更多的关注和研究,相关研究主要可以从研究区域、侧重领域和评价方法三方面进行梳理。首先,在生态文明建设评价的研究区域方面,除了从全国角度全面评价各省或单独省份的生态文明建设成效外,[1-3]近年来有更多的研究将其生态文明建设水平的评价对象界定为同类型的城市,包括大型、特大型城市(如上海市、广州市)、副省级城市等;[4-7]另有研究聚焦于对城市群或同一地区城市的生态文明建设水平评价研究。[8-9]其次,在生态文明建设评价研究领域中,相关研究的侧重方向也存在差异,一部分学者将生态文明建设评价指标体系的建立作为研究重点,[10-11]在研究中将生态文明建设评价指标体系分解为生态环境保护、经济发展、社会进步等板块;另一部分学者则着眼于生态文明建设的不同细分领域,如水生态文明、[12]海洋生态文明、[13]土地生态文明等。[14]除以上两点外,从不同方法入手进行地区生态文明建设水平评价也是近年来的一大研究热点。在已有的研究中,模糊理论、[15]数据包络分析[16-17]与熵值赋权法[18-19]等方法得到了较多的应用。

生态文明建设评价的已有研究表现出以下三个显著特点。首先,所研究地区以单个省、市或地理上临近的区域为主,如对于上海市、陕西省等单独省(自治区、直辖市)以及长三角地区或全国各省的评价研究,此类研究对象表现出地理空间上的邻近性。有学者指出,应按照生态功能区或主体功能区来进行地区生态文明建设水平的评价研究,从而保证评价的公平性。[20]而已有研究对于存在地理距离的同性质地区的研究则相对较少,一个典型的例子即对于生态文明试验区的生态文明建设成效评价。其次,学者们采取了包括考虑非期望产出的SBM模型、BP神经网络、熵值赋权法、Vague集评价方法等在内的多种方法评价生态文明建设水平,但将熵值赋权法与TOPSIS法相结合进行生态文明建设成效评价的研究则相对较少。第三,已有的生态文明建设评价中,主要考虑包括环境保护治理、经济发展与社会进步等板块,而较为普遍地忽略了科技创新在生态文明建设中的支撑作用。随着创新驱动发展战略的实施和推进,科技创新社会运行的各个方面起到的作用不断增加,生态文明建设中科技创新的支撑作用也日益显著,在评价生态文明建设成效时,应当将科技创新相关因素作为评价指标之一。

在党中央、国务院就加快推进生态文明建设做出一系列决策部署的背景下,2016年8月,《关于设立统一规范的国家生态文明试验区的意见》出台,综合考虑全国不同地区已有的生态文明建设水平阶段与差异性,选择福建省、江西省和贵州省作为全国首批生态文明试验区,以探索生态文明建设的有效模式和理想路径。《国家生态文明试验区(福建)实施方案》同步印发,2017年10月,《国家生态文明试验区(江西)实施方案》和《国家生态文明试验区(贵州)实施方案》印发,标志着我国生态文明试验区建设进入全面铺开和加速推进阶段。生态文明试验区的生态文明建设成效显著。福建省坚持通过技术创新提高管控水平,建设了全国首个省级生态云平台,汇聚包括以环保系统为代表的超过20个省级部门及117项、逾80多亿条互联网数据,建成覆盖全省的生态环境大数据平台和应用体系。贵州省全省森林覆盖率从1975年的22.8%提高到2018年的57%,2013年至2018年共完成营造林3376万亩,2000年启动退耕还林以来,已完成退耕还林面积3070万亩。江西省的生态文明建设同样不断进步,其环境质量稳步改善,2018年森林覆盖率位居全国第二位,湿地保有量91万公顷,成为全国唯一“国家森林城市”设区市全覆盖的省份。

首批生态文明试验区的确定,标志着我国生态文明试验区建设进入全面铺开和加速推进阶段,也标志着生态文明建设在我国的地位的进一步提升。基于上述背景和研究发现,以首批国家生态文明试验区(福建省、江西省、贵州省)为研究对象,尝试通过熵值赋权与TOPSIS相结合的方法,构建考虑科技创新的国家生态文明试验区建设成效评价指标体系,以2005-2017年的数据为基础,计算其科技创新支撑国家生态文明试验区建设指数,评估三个试验区科技创新支撑生态文明建设的基础条件,比较分析首批国家生态文明试验区的建设成效与实践经验,以期为我国生态文明试验区建设的绩效评价与路径优化提供参考。

一、研究方法与模型构建

(一)熵值赋权法与TOPSIS法的基本思路

熵值法源于信息论中“信息熵”的概念,“熵”是热力学中表征物质无序状态的参量之一,“信息熵”则用于度量信息的不确定性。系统中信息的离散程度越小,从而信息熵越小,提供的信息量越大;反之,信息熵越大,则提供的信息量越少,则该项指标对于评价结果的贡献程度越小,从而应当在综合评价结果中占据较小的权重。

TOPSIS(Technique for preference by similarity to ideal solution)是一种常用的有限方案多目标决策分析方法,近年来越来越多地被应用于多指标的综合评价。该方法由Wang和Yoon在引入理想解和负理想解概念的基础上提出,理想解通常被认为是最好的解决方案,负理想解则是假设的最坏情况。TOPSIS法的基本思路是,在假定所有属性值单调的前提下,找到所研究问题的理想解与负理想解,后对每个方案与理想解、负理想解的欧式距离进行排序,从而选择最优方案。

(二)熵权TOPSIS模型构建

根据熵值赋权法和TOPSIS法的基本思路,构建评价科技创新支撑国家生态文明试验区建设成效的熵权TOPSIS模型如下。

1.构建初始化决策矩阵

对于某一决策问题,设有m个评价对象(本文中为生态文明试验区),n个评价指标,则其决策矩阵为A,

2.无量纲化决策矩阵

因为每个评价指标的量纲相异,其初始值并没有可比性。因此必须对各指标进行无量纲处理。

无量纲处理后构建的决策矩阵为:

Yij=(yij)m×n,且yij∈[0,1]

3.确定决策矩阵各指标权重

由于各评价指标的重要程度不同,因此各指标的权重值也因根据各指标的重要程度进行确定,此处采用熵值法确定各指标的权重wj,具体步骤如下。

首先对各评价指标进行正向标准化处理。对于m个地区的n项指标数据构成的矩阵Xj=(xij)m×n,将矩阵中的原始数据进行正向标准化处理,转化至区间[0,1]内。

其中,i=1,2,…,m代表第i个被评价地区;j=1,2,…,n代表第j项评价指标;xmax,xmin分别为指标矩阵Xj中所有指标的最大值和最小值。

接下来计算各项指标信息的效用价值,各项指标信息的效用价值dq=1-eq。

最后,可计算得出各项指标的权重

4.构建加权决策矩阵

将各评价指标权重wj与无量纲化矩阵Yij相乘,便可得到加权矩阵B:

B=(bij)m×n=wj×yij,i=1,2,…,m;j=1,2,…,n

5.确定理想解B+和负理想解B-集合

理想解集合B+=max{bij},i=1,2,…,m;j=1,2,…,n

负理想解集合B-=min{bij},i=1,2,…,m;j=1,2,…,n

6.计算各方案与理想解和负理想解的欧氏距离S+和S-

7.计算各方案与理想解的相对贴近度

各方案到理想解和负理想解的相对贴近度Ci为:

Ci为各评价对象的综合评价得分,Ci越大,评价对象的排名越靠前;Ci越小,评价对象的排名越靠后。

(三)TOPSIS法的缺点及改进

根据胡永宏的证明,[21]传统的TOPSIS方法在方案排序上存在一定的问题。对于理解想A与负理想解B连线AB,其垂线MN交AB与点G,C、D为落在MN线上的两个评价样本点,其综合评价得分分别为Cc和Cd,则

Cc=

Cd=

当AG≥BG时,与C、D相类似的评价样本点的综合评价结果会出现不合理的排序。

因此,胡对于TOPSIS法做出如下改进:

对于评价样本点i,其综合评价得分

(四)改进的熵权TOPSIS模型

根据熵权赋值法的基本思路,采取胡永宏改进的TOPSIS方法,构建改进的熵权TOPSIS模型,对科技支撑国家首批生态文明试验区的建设成效进行衡量和评价,具体的模型及计算思路如下。

对于计算出的理想解与负理想解集合,确定各方案的虚拟负理想解B*,而后计算各方案与理想解和虚拟负理想解的欧氏距离S+和S*:

方案i的综合评价得分Ci越大,则该方案的排名越靠前,反之则方案i的排名越靠后。

二、指标体系建立

关于生态文明建设成效的衡量,目前尚未有统一的评价方法或指标体系。已有的相关研究主要可以归结为单指标评价与多指标加权评价两种思路。单指标评价方法将各个子系统都运用指定指标进行表征后加和,主要以生态足迹、[22]绿色GDP等为代表;多指标加权评价方法则确定评价指标体系的层次结构和具体指标后对指标数据进行处理、赋权并加以计算,主要以联合国可持续发展指标体系、环境可持续指数等为代表,近年来得到了更多的应用与深入研究。[23-28]

结合上述研究进展,在确定区域生态文明建设的目标层、要素层和指标层的基础上,针对国家生态文明试验区生态文明建设成效的评价指标体系。其中,目标层包括国土空间开发、资源环境管理、生态环境保护、创新驱动发展四大板块,要素层进一步从生活空间优化、生产空间优化、生态空间优化形成国土空间开发板块的控制要素;从资源集约节约、环境改善治理形成资源环境管理板块的控制要素;从生态资产增加、生态服务增值、气候变化应对三个方面构建生态环境保护板块的控制要素;从创新资源投入、新动能培育、高质量发展三个方面构建创新驱动发展板块的控制要素。具体的评价指标体系见表1。

表1 首批国家生态文明试验区科技创新支撑生态文明建设的评价指标体系

三、实证结果与比较分析

(一)科技创新支撑福建省生态文明建设的成效分析

图1 2005-2017年福建省科技创新支撑生态文明建设指数

从生态文明建设指数分析科技创新支撑福建省生态文明建设的成效。根据计算结果,三个首批生态文明建设试验区中,福建省的科技创新支撑生态文明建设成效最为显著,综合基础水平最高,2005-2017年该地区的生态文明建设指数在三个地区中一直居于首位。图1反映了2005-2017年福建省科技创新支撑生态文明建设指数,平均生态文明建设指数为0.9227。从科技创新支撑生态文明建设成效的变化历程来看,福建省的整体水平保持相对稳定,科技创新支撑生态文明建设指数一直保持在0.90-0.95之间。变化趋势方面,福建省的科技创新支撑生态文明建设水平虽然在三个地区处于最高水平,但其在2008年左右发生了较为明显的波动,并自此之后开始出现微幅的下降,说明福建省科技创新支撑生态文明建设水平在三个首批生态文明试验区中的相对领先优势有所减小。

在国土空间开发、资源环境管理、生态环境保护与创新支撑发展四个板块中,福建省的科技创新支撑资源环境管理水平最高(图2),年均水平达0.9954。纵向变化方面,福建省的资源环境管理指数变化较为平稳,指数值一直保持在0.99-1.00之间,且历年资源环境管理指数的变化幅度不超过0.01。

科技创新支撑生态环境保护方面,福建省年均生态环境保护指数为0.9147,同时水平较为稳定,科技创新支撑生态环境保护指数在0.90-0.93之间波动,2007年以来的波动范围控制在0.90-0.92之间。

相比之下,虽然福建省的创新驱动发展指数水平在三个首批生态文明试验区中处于首位,年均创新驱动发展指数为0.9252,但这一指标的变化波动幅度较大,2005年其创新驱动发展指数为0.9331,远高于同期江西省与贵州省的水平(0.6274,0.5123)。在经历了两年的小幅增长后,2008年福建省的创新驱动发展指数骤降至0.7917。此后在2009年,福建省的创新驱动发展指数又恢复至0.9855,并在此后五年(至2013年)保持相对稳定。然而,自2014年开始,福建省的创新驱动发展指数开始逐年下降,且每年的降幅较大。由2013年的0.9784下降至2016年的0.8175。2017年保持了相对稳定,只比2016年下降了0.0034。

科技创新支撑国土空间开发方面,福建省2005-2017年的平均指数值为0.69028。三个首批生态文明试验区中,福建省在国土空间开发板块的表现处于相对弱势。在最初的2005年,福建省的国土空间指数值为0.6956,2006年福建省的国土空间开发指数降至0.6656,此后这一指数不断下降,至2017年已经降至0.5593,远远落后于江西省与贵州省的同期水平(0.8932,0.7381)。

图2 2005-2017年福建省科技创新支撑生态文明子目标建设指数

(二)科技创新支撑江西省生态文明建设的成效分析

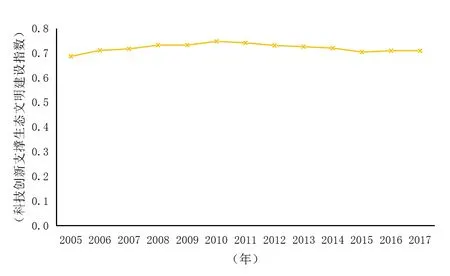

从生态文明建设指数分析科技创新支撑江西省生态文明建设的成效。在本研究的三个研究地区中,江西省科技创新支撑生态文明建设的基础水平位居第二位,年均指数值为0.7202(图3)。从科技创新支撑生态文明建设成效的变化历程来看,江西省的科技创新支撑生态文明建设指数水平保持在0.68-0.75之间,变化较为平稳。变化趋势方面经历了先增加后减小的整体变化过程,2005年,江西省的生态文明建设指数为0.6862,此后至2010年,这一水平不断增加,最高达2010年的0.7472。然而,此后江西省以生态文明建设指数代表的科技创新对生态文明建设的贡献相对程度开始逐年减小,至2015年降至0.7036。2016-2017年江西省生态文明建设指数水平略有提高,但仍低于2010年的最高水平。

图3 2005-2017年江西省科技创新支撑生态文明建设指数

江西省科技创新支撑生态文明建设的国土空间开发、资源环境管理、生态环境保护与创新支撑发展四个子目标,整体上呈现出增长态势,但各指标均存在明显的波动变化过程(图4)。四个子目标中,江西省科技创新支撑生态环境保护的水平最高、基础最好,年均生态环境保护指数为0.9031。但在变化趋势方面,江西省科技创新支撑生态环境保护指数存在较大波动,从最初2005年的0.8213上升至2011的0.9771,达到13年间的最大值,此后又波动下降至2017年的0.9007。整体上,江西省生态环境保护指数表现出两个阶段的变化历程,第一阶段为2005-2013年,该阶段内江西省的生态环境保护指数经历了先上升后下降的波动过程,上升过程(2005-2011年)远长于下降过程(2011-2013年),并在该时期内实现了生态环境保护指数的峰值。第二阶段为2013-2017年,该阶段仍然呈现先上升后下降的生态环境保护指数变化趋势,但与前一阶段不同的是,该阶段内的上升过程(2013-2014年)远短于下降过程(2014-2017年)。

江西省在科技创新支撑国土空间开发方面同样拥有较高的基础水平,同时在四个子目标中拥有最为稳定的增长趋势,从2005年的0.7943增长至2017年的0.8932,年均水平达0.8545,江西省科技创新支撑背景下的国土空间开发指数在三个首批生态文明试验区中一直位居第一位。除2009与2015年发生较为轻微的波动外,其余年份江西省的国土空间开发指数一直保持增长态势。

图4 2005-2017年江西省科技创新支撑生态文明子目标建设指数

科技创新支撑资源环境管理的成效方面,江西省以0.7356的年均资源环境管理指数水平位居三个地区中的第二位。江西省的资源环境管理指数变化过程可以分为两个阶段,第一阶段为2005-2010年,该阶段内江西省资源环境管理指数频繁波动,但水平一直维持在0.73-0.76之间。2011年以来,江西省的资源环境管理指数不断下降,从2010年的0.7587下降至2016年的0.7043,虽然在2017年有所增加,但2017年的资源环境管理指数只比2016年增加了0.0008。

科技创新支撑创新驱动发展成效方面,江西省位居第二,其年均创新驱动发展指数为0.7357。变化趋势方面,江西省的创新驱动发展指数则呈现出强劲的增长态势。最初,其创新驱动发展指数只有0.6274,远低于福建省的同期水平。2005-2017年间,除2009年外,江西省的创新驱动发展指数不断增加,至2017年增加至0.7794,年均增幅超过0.01,2017年江西省的创新驱动发展指数与福建省只相差0.0347。

(三)科技创新支撑贵州省生态文明建设的成效分析

从生态文明建设指数分析科技创新支撑贵州省生态文明建设的成效。三个地区中,贵州省科技创新支撑生态文明建设的表现相对逊色,年均生态文明建设指数只有0.5078(图5),只相当于福建省的55%。从科技创新支撑生态文明建设成效的变化历程来看,虽然贵州省科技创新支撑生态文明建设指数在三个首批生态文明试验区中的水平最低,但其在2005-2017年间的变化幅度最小,13年中的科技创新支撑生态文明建设指数一直保持在0.50-0.51之间。变化趋势方面,其变化趋势稳定并且呈现整体增加态势,由2005年的0.5049增加至2017年的0.5092。

图5 2005-2017年贵州省科技创新支撑生态文明建设指数

贵州省科技创新支撑生态文明建设的国土空间开发、资源环境管理、生态环境保护与创新支撑发展四个板块的发展建设中的表现均相对稳定(图6)。其中,贵州省科技创新支撑国土空间开发的水平在四个板块中最高,年均水平达0.6824。虽然波动幅度较为明显,但仍呈现出总体上增长趋势,由2005年的0.6824增至2017年的0.7381。

图6 2005-2017年贵州省科技创新支撑生态文明子目标建设指数

科技创新支撑资源环境管理方面的水平在四个板块中位居第二,年均资源环境管理指数为0.5204。虽然贵州省科技创新支撑资源环境管理指数在三个首批生态文明试验区中最平最低,但其总体上表现出波动中上升态势,同时也拥有最快的增速,由2005年的0.5028增长至2017年的0.5336,13年间的增加幅度超过0.30。

贵州省科技创新支撑生态环境保护于创新支撑发展的水平十分接近,年均生态环境保护指数为0.5017,年均创新支撑发展指数为0.5015。贵州省的生态环境保护指数变动过程较为平稳,一直控制在0.50-0.51之间,波动幅度在三个首批生态文明试验区中最小。创新驱动发展指数的表现同样如此,除2005年的创新驱动发展指数为0.5123外,其他年份的创新驱动指数均控制在0.5000至0.5020之间。

四、结论

以科技创新支撑生态文明建设绩效评估为指导,以熵权TOPSIS法为基础,构建了科技创新支撑生态文明建设的评价指标体系,核算了首批国家生态文明试验区(福建省、江西省、贵州省)2005-2017年的科技创新支撑生态文明建设的绩效指数,评估了三个试验区科技创新支撑生态文明建设的基础条件。同时研究了科技创新对于首批生态文明试验区生态文明建设各个方面(国土空间开发、资源环境管理、生态环境保护与创新驱动发展)的支撑作用,得到的主要结论如下。

第一,科技创新支撑生态文明建设的整体成效方面,福建省的建设效果最为显著,江西省次之,贵州省科技创新支撑生态文明建设的成效最小。从核算的生态文明建设指数结果可知,2005-2017年福建省的平均生态文明建设指数为0.9227,高于江西省的平均水平(0.7202),高于贵州省的平均水平(0.5078)。三个首批生态文明试验区的科技创新支撑生态文明建设成效水平保持相对稳定。福建省的生态文明指数一直保持在0.90-0.95之间,江西省的生态文明指数水平保持在0.68-0.75之间,贵州省的变化幅度最小,13年中的科技创新支撑生态文明建设指数一直保持在0.50-0.51之间。

第二,科技创新支撑国土空间开发的成效方面,江西省的成效水平最为显著,贵州省次之,福建省的科技创新支撑国土空间开发成效最低。2005-2017年,平均水平方面的表现则不同,江西省以年均0.8545的国土空间开发指数仍位居三省中的首位,但福建省的年均国土空间开发指数只有0.6028,远低于贵州省的年均国土空间开发指数(0.7273)。江西省科技创新支撑背景下的国土空间开发指数在三个首批生态文明试验区中一直位居第一位,同时保持了不断增加的趋势;福建省的国土空间开发指数丧失了最初相对于江西省的领先优势,在2006年及之后的时间里在三个首批国家生态文明试验区中位居最后一位,同时其国土空间开发指数不断减小;江西省的国土空间开发指数在三地中位居第二位,在2005-2017年内呈现整体上波动上升的变化过程。

第三,科技创新支撑资源环境管理的成效方面,福建省拥有相对最高的水平,贵州省的成效水平最低。在2005-2017年内,福建省的年均资源环境管理指数达0.9954,位居三个首批国家生态文明试验区的首位;江西省以0.7356的年均资源环境管理指数水平位居第二位;相比之下,贵州省科技创新支撑资源环境管理的成效水平较低,年均资源环境管理指数只有0.5204。三个地区中,福建省的资源环境管理指数变化较为平稳,指数值的历年变化幅度不超过0.01;江西省的资源环境管理指数经历了波动上升后下降的变化,2011年以来,江西省的资源环境管理指数不断下降,从2010年的0.7587下降至2016年的0.7043;贵州省的资源环境管理指数则表现出强劲增长势头,由2005年的0.5028增长至2017年的0.5336,13年间累计增幅超过0.30。

第四,科技创新支撑生态环境保护的成效方面,福建省与江西省的整体水平较为接近,明显领先于贵州省的同期水平。2005-2017年福建省的年均生态环境保护指数值为0.9147,江西省的年均生态环境保护指数值为0.9031,相比之下,贵州省则较为落后,这一指标只有0.5017。变化趋势方面,福建省与贵州省的生态环境保护指数变动过程较为平稳,福建省的生态环境保护指数在0.90-0.93之间波动,贵州省的生态环境保护指数波幅更小,一直控制在0.50-0.51之间,而江西省的科技创新支撑生态环境保护成效水平波动最为明显,从最初2005年的0.8213上升至2011的0.9771,达到13年间的最大值,此后又波动下降至2017年的0.9007。

第五,科技创新支撑创新驱动发展的成效方面,福建省的表现优于江西省,贵州省的创新驱动发展指数在三地中居于最末位。从年均创新驱动发展指数的数值来看,福建省的年均创新驱动发展指数为0.9252,高于江西省0.7357的年均创新驱动发展指数水平,而贵州省的年均创新驱动发展指数只有0.5015,远低于福建省与江西省的同期水平。从创新驱动发展指数的变化趋势来看,福建省的创新驱动发展指数波动幅度较大,一是在2008年从上一期的0.9866骤降至0.7917,二是自2014年开始表现出较大跌幅的逐年下降态势;江西省的创新驱动发展指数的增长态势则表现强劲,从2005年的0.6274增加至2017年的0.7794,年均增幅超过0.01;三个省份中,贵州省的创新驱动发展指数表现最为稳定,除2005年的创新驱动发展指数为0.5123外,其他年份的创新驱动指数均控制在0.500至0.502之间。

由前文研究可知,科技创新支撑生态文明建设成效明显且较为稳定,三个首批国家生态文明试验区中,福建省的科技创新支撑生态文明建设成效最优,江西省次之,贵州省的科技创新支撑生态文明建设仍有待进一步提高。

生态文明建设关系中华民族永续发展的根本大计,在创新驱动发展的大背景下,如何通过科技创新的力量进一步提高我国的生态文明建设水平,是应当关注的重点。进一步的研究可以考虑分析科技创新对于生态文明试验区生态文明建设的驱动优势指标与驱动劣势指标,进而探究通过科技创新进一步促进我国的生态文明建设,从而共谋全球生态文明建设,深度参与全球环境治理。