在照片和写作中思考生命之无常

周仰

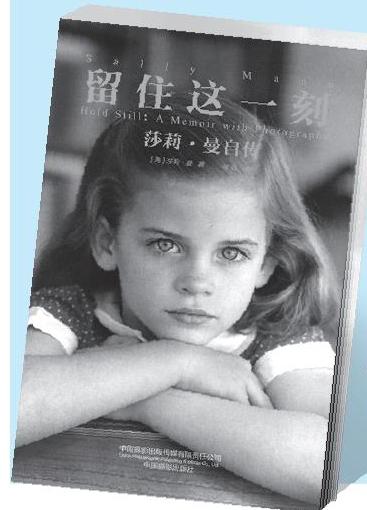

翻开摄影师莎莉·曼(Sally Mann)二○一五年出版的自传《留住这一刻》(Hold Still: A Memoir with photographs,中文版2019年由中国摄影出版社出版)前,我从未料想过会进入一个怎样的故事。莎莉·曼这个名字,至少对了解摄影这一艺术门类的人来说,都不会太陌生—一位给自己的孩子拍裸照的母亲,大概很多人对她的了解都停留于此,其中也包括我。事实上,呈现她三个孩子生活照片的《亲密家庭》(Immediate Family)是曼的第三本书,这一项目完成于一九八五年至一九九二年间,在那之前与之后,曼还拍摄过许多不同的作品,关注的焦点从美国南方的风景和记忆到死亡。不过,在《留住这一刻》这本超过四百页的自传中,曼不是仅局限于回顾创作生涯,还将大量篇幅放在了家族的往事上,这些往事就保存在曼家阁楼上的箱子里。剪开古老箱子上的绳子和胶带,曼在自传前言中描述的这个动作,似乎让人身临其境地踏入了那个阁楼,看到扬起的灰尘飘浮在阳光中,同时这又仿佛一个比喻—阁楼让人想到秘密,那种曼所暗自期望的具有美国南方特色的哥特故事:丑闻、私通、自杀甚至谋杀。出人意料的是,这些真的都曾出现在莎莉·曼的家族之中。拥有创意写作学士和硕士学位的曼以小说家式的精湛叙事技巧将这些惊人的故事与自己的经历和创作编织在一起,将自传写成了充满悬疑的浪漫文学。

《留住这一刻:莎莉·曼自传》[ 英 ] 莎莉·曼著 胡 菲译中国摄影出版社 2019 年版

曼的母亲是十七世纪乘坐“五月花号”抵达美洲的英国清教徒的后代,根据记录,她的祖先曾被海水冲下了船,幸而抓住了船上荡下的一根绳索,才得以活下来。曼写道,这个故事让她意识到自己的存在是多么意外—要不是那根绳索,她“根本不会降临到这世上”。除了这一“幸存”的故事,曼还在阁楼的箱子里发现了更多离奇的情节,其中不乏“计较、狡诈、暴戾、充满控制欲的女人”和“脆弱、伤感、缺乏自信、酒醉醺醺、罔顾家庭的男人”,这些发现让她意识到不可思议的遗传的力量。“它就像线索一般,解释了我的性格和成长过程中那些难以解释的浪漫、艺术的倾向。我像一个神话中的英雄一样,勤劳、乐观地寻找、拼凑这些线索,获得了许多戏剧性的发现。母亲去世后,我从她住的养老院把她那些储物箱运回了家,将捆住它们的绳索一一剪断。一个克诺索斯迷宫一般的史诗开始了。” (《留住这一刻》,胡菲译,中国摄影出版社2019年,第167页;以下关于本书的引用仅标页码)

將目光拉回到莎莉·曼本人身上,在通过阁楼里的日记、信件和其他资料慢慢了解自己近乎冷漠的母亲之前,她自己作为一位母亲去拍摄三个子女并将摄影作品出版成书的行为,在二十世纪九十年代初引发过巨大的争议。

拍摄子女裸照的母亲

一九九二年,莎莉·曼出版了第三本画册《亲密家庭》,其中收录了近八年拍摄的六十五张曼的三个孩子的黑白照片,虽然后来关于曼的标签之一是“拍摄自己子女裸照的女摄影师”,但事实上这本画册中仅有十三张照片展示了孩子们的裸体。三个孩子从《亲密家庭》的封面上瞪着观看者,最大的儿子埃米特(Emmett)在中间,两个女儿杰西(Jessie)和弗吉尼娅(Virginia)站在哥哥两边,照片呈现了三个孩子赤裸的上半身,阳光把树影投射在他们身上,他们直视镜头的目光中带着不屑。书中的照片都是夏天拍的,在曼家位于弗吉尼亚州列克星敦的农场里拍摄,农场方圆几里没有其他人,这种私密性是《亲密家庭》系列最关键的元素。二○一五年,曼在一篇发表在《纽约时报》上的自述中写道:“在自己没有意识到的情况下,我拍了一些我认为我可以控制的照片,在一个伊甸园般的世界:在农场里,在悬崖峭壁、断头路和河流的掩护下。”(第159页)如果说曼需要在由这一作品引起的争议中负什么责任,那就是她显然高估了人们对摄影影像的认识。“一个生活在现代的、有理智的人怎么会把摄影误认为现实?任何感知都是一种选择。”(第149页)曼如此写道,她还以为这是人尽皆知的道理。

莎莉·曼《亲密家庭》系列

在她的预想中,这本书的反响应该和她一九八八年出版的《十二岁》(At Twelve)差不多,即花上近十年把印刷出来的画册大部分卖到摄影圈里;但在曼意料之外的是,首次印刷的一万册三个月就销售一空了,重印的销量依然很好。争议也接踵而至,关于这些展示了年幼孩子裸体的照片是艺术还是色情,关于一位母亲是否有权利如此“利用”自己的孩子,关于书的出版是否会让孩子们成为偷窥狂和连环杀手的目标……在这场风暴之中,艺术家、评论家、法律界人士、心理学专家以及广大观众争相发表自己的见解,正如曼在《留住这一刻》中所写到的:“在美国,名利的聚光灯似乎比其他地方更耀眼,当这束光照到我们的家庭时……对我们一无所知的看客,披着学术的罩袍、带着宗教般的正义感审视这些照片,解读着我们的生活。”(第160页)

儿童色情是许多人攻击莎莉·曼作品的论调之一,那正是将儿童裸体视为洪水猛兽的年代,不过,尽管有人断言这些照片足以将曼送上法庭,司法实际上从未找上她,来找麻烦的更多的是所谓的批评家。曼在书中写下小女儿弗吉尼娅在争论中受到的伤害:《华尔街日报》(Wall Street Journal)的一名美食评论家索科洛夫(Raymond Sokolov)发表了一篇充满陈词滥调的文章,指责政府向那些被“不去艺术展的公众”视作“堕落”的艺术及那些“越过底线”的艺术提供资金支持,并且未经许可地使用了“四岁的弗吉尼娅”这张照片作为配图—画面中弗吉尼亚双手叉腰,全身赤裸。这幅照片曾出现在《光圈》(Aperture)杂志的封面上。然而,《华尔街日报》以对待儿童色情案件证据一般的态度,裁剪了曼的作品并给女孩的双眼和身体打上了黑色横条。曼后来写道,这“不仅玷污了照片本身,也玷污了弗吉尼娅本人和她的纯洁。这篇报道让弗吉尼娅觉得不只照片有问题,就连她的身体仿佛也有哪里出了错。在她看到了那张带着黑色长条的照片后,她十分心碎,当晚去洗澡时竟然不愿意脱下短衣短裤”。(第145页)

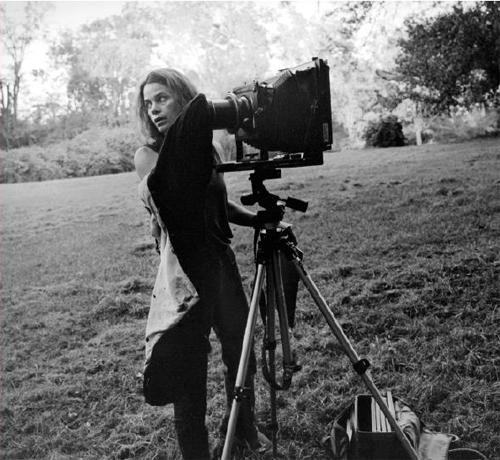

莎莉·曼

对曼本人最大的伤害则是一些读者来信,控诉她是“坏母亲”,认为照片的传播会刺激恋童癖者,从而给孩子们带来危险,或者这些孩子在艺术的名义下受到了虐待,或者他们无法理解作品的含义。但事实上,这些作品是曼和孩子们合作的成果,尤其是考虑到曼的拍摄使用的是操作繁复的木质大画幅相机,虽然确也有一些快速捕捉的瞬间,但更多照片来自一次又一次的排演。“如果非要定义我的话,我绝对是一个非常棒的母亲……我完全能胜任那种一定要写感谢信、语法得体、谈吐讲究、举止周到、无论如何都要把碗碟擦净的传统母亲角色。”(第136页)曼自信地写道:“摄影这件事和日常履行作为一名母亲的责任完全是两码事。而且,孩子也知道这其中的区别。当我走到相机后面,他们走到镜头前面,我成了摄影师,他们则成了演员。在一起,我们共同创作了那些摄影作品。”(第138页)

那些担忧艺术家母亲拍下照片时未曾尊重孩子们意愿的人们,恰恰并未将其中的孩子当作有独立思考能力和决断能力的个体。一九九二年,《纽约时报杂志》(The New York Times Magazine)记者理查德·伍德沃德(Richard Woodward)来到曼家采访,虽然后来曼对于伍德沃德的报道颇有微词,但他确实提供了一些具有洞见的观察:“他们是顽皮又好辩的参与者,而不是机器人”,他们会留意母亲可能会感兴趣的拍摄地点,并向曼提出建议,他们也参与了《亲密家庭》的编辑过程,任何一张他们不愿意出版的照片都会被剔除。书出版之前,曼曾经有过忧虑,当她决定将书推迟十年出版时,遭到了孩子们的反对,他们认为曼不应该独自做出这一决定。最后,埃米特和杰西被安排去一位心理医生那儿,以评估确定他们完全理解作品和出版意味着什么。

存在于影像里的孩子

莎莉·曼的第一个孩子埃米特出生于一九七九年,但成为母亲的最初几年,曼并未立刻开始拍摄孩子,事实上,身处有年幼孩子的房子里,她并未及时地在平凡的日常场景中发现艺术潜力,只是像任何一个母亲一样,随手拍过一些孩子成长过程的快照。事后回忆起来,曼不乏遗憾地写道:“我错过了那么多大好机会,那些珍贵的时刻诱人地躺在家庭相片剪贴簿里,渐渐淡去。”直到一九八五年,曼作为摄影师的那双不断搜寻的眼睛才重新睁开,她发现了家庭照片作为严肃摄影创作的可能性。那时正怀着第三胎的莎莉·曼决定用8英寸×10英寸的大画幅相机记录女儿弗吉尼娅出生的过程,这张照片,虽然没有达到预期的视觉效果,但的确成了曼的家庭摄影的开端。几个月之后,她拍下了第一张她心目中比较好的家庭照片,拍摄对象是二女儿杰西,她的脸因为被昆虫叮咬而肿了起来。

在年幼孩子的成长过程中,有的是让母亲担惊受怕的事情。一九九三年曼在给朋友的信中写道:“为孩子们感到的恐惧与担心仍然像恶魔般如影随形。也许直到他们长大成人后,这份恐惧才会离开我。”有一阵,曼觉得拍摄这些照片可以让她从抚养孩子带来的无数恐惧与担心中逃脱出来,它可以祛除厄运,带来保护:她“可以凝视他们的脸,但保持一定距离—一张相纸的距离”。她在照片中想象最坏的结果,仿佛这样做可以防止它成为现实,但这种迷信并未能避免悲剧。一九八七年九月,曼照常去家门前正在施工的路口接儿子埃米特放学,在那个嘈杂的路口,她做了通用的“停止”手势,但埃米特误以为是“赶快过来”,就在他快乐地冲出马路的前一秒,交通指挥员让车流通行,于是曼只能眼睁睁地看着时速五十六公里的车子在埃米特跃出的那一瞬间撞上了他。“他的头先是狠狠砸在了引擎盖上,然后整个身躯被弹飞到十二米远的马路上,浑身是血地瘫在了路中央。”打电话呼叫救援之后,曼回到马路上,躺在了埃米特身边。奇迹的是,尽管这一场景令人揪心,但埃米特几乎没受什么明显伤害,没几天就出院了。在等待救护车到来的十一分钟里,曼想到了拍摄孩子们这件事的真正意义,照片不是祛除厄运的咒符,而是她对孩子们爱的铭记。

埃米特出院后,曼仍无法摆脱当天那个可怕的画面,她会从梦中惊醒,脸上满是泪痕。不过,在她家的农场中,九月的阳光和清澈的河流给她带来了治愈。在与世隔绝的农场里,没有恐惧或者危险,曼又开始拍摄。在车祸事件过去一个月之后,曼在给朋友的信中写道:“在最近几个星期,新拍的那些照片浸润了夏末的阳光,看上去更为温和,也许也更充满南方风情。”(第116页)莎莉·曼习惯用古老的木质大画幅相机拍摄,使用古典工艺制作的黑白影像让照片带上了某种时间的风味,若只是随意翻阅《亲密家庭》这本画册,我们很容易被田园牧歌背景中纯真的儿童吸引。或许这一作品受到广泛关注而不只是流传于艺术群体之内的原因之一,正是它呈现了我们向往却未曾获得过的童年记忆。虽然影像本身在视觉上柔和而唯美,但表现纯真童年并不是曼的意图,实际上她将儿童的复杂性帶到了人们眼前,也探讨了有关纯洁、威胁、恐惧和感官之美等问题,让人们意识到我们的文化对于孩子和母亲的理解存在着局限性。

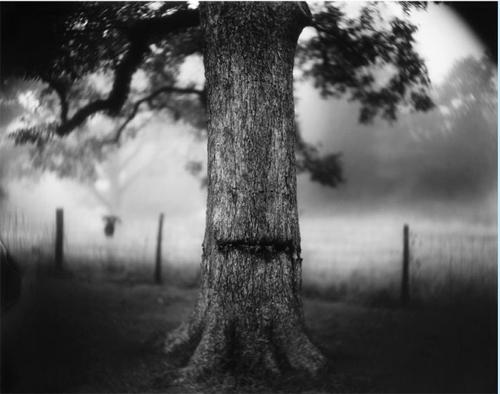

莎莉·曼《南方图景》系列

有时曼也会展示可以被形容为“恬静”的照片,比如将两条辫子盘起的杰西面对树林和水潭,将赤裸的完美的背部留给镜头。更多的时候,他们将犀利的眼神投向照片之外—埃米特在齐腰的水中,照片似乎捕捉到他走向深处之前回望的瞬间(当然,这是几乎一个星期反复拍摄的成果);弗吉尼娅准备跳入水中,湿漉漉的头发紧贴着她的肋骨散开(这一照片也拍了许多次)……这两张照片都是微微俯拍的视角,两个孩子都抬起头望向镜头,这种凝视让我们不自在,似乎他们提出了什么成年人无法回答的问题,或许这也是为什么会有读者给曼写信,认为让人不安的不是儿童的裸体,而是他们的表情。“曼向我们展示的这些孩子,血管里一定流淌着冰;她的孩子们让我毛骨悚然。”一封读者来信如此写道。曼在自述中回应说:“照片中的人并不是我的孩子们;他们是从时间里偷出来的、被显像在银色照相纸上的人物……他们是存在于影像里的孩子。”(第149页)

南方风景,种族问题的幽灵

一九九二年之后,随着《亲密家庭》画册的出版以及孩子们步入青春期,曼的视线重新被风景吸引。她已经将近十年没拍风景照片了,目光重新投向她所热爱的土地时,她还会下意识地想象如何把孩子们布置在其中,但立刻又发现,去拍那静态的“背景”,更能给她带来惊喜。“由家庭照片逐步向风景照片的转换过程,我在内心把它视作由私密、个体的记忆转为更为公开、更为情绪化的记忆”。由此,曼开始了对更黑暗的历史—奴隶制和种族隔离的历史—的探索,这种历史如幽灵一般出现在她用火棉胶湿版工艺拍摄的美国南方风景照片里。

不太清楚的是,曼在开始拍摄她的家乡弗吉尼亚州的风景时,以及在接受亚特兰大艺术博物馆的委托,参与《南方图景》系列的拍摄时,是否就已经决定这些充满神秘光晕的影像讨论的是种族问题的遗存,还是这种历史意识在半道上如天啟一样降临。无论如何,一九九八年,还清了农场的贷款之后,她就开着越野车启动了首次南下阿拉巴马州、密西西比州和路易斯安那州的旅程。曼描述了旅行中偶遇的许多陌生人的善意:陌生的夫妇邀请她去住自己的别墅,擅入私人领地却获得主人的帮助,等等。与她记录的陌生人的热情好客截然相反的是她镜头中的南方风景:被废弃的种植园;在朦胧的背景前,画面主体是一棵树干,上面有一道深深的划痕,仿佛渗着血的伤口;紧贴地面的扭曲纠缠的树根周围雾气氤氲,如同沼泽中匍匐的骷髅……这些照片让我们仿佛置身于经典的美式恐怖片里,背后发凉,回头却不见人影。“南方就是由如此的矛盾与并置所造就:它失落世界的优雅光彩是建筑在暴行之上的。”(第225页)曼如此写道。

莎莉·曼《南方图景》系列

近些年,在报道摄影领域出现了一种新的流派:迟到摄影(late photography),指的是在冲突或战争结束之后,摄影师再次来到那历史的现场,去追索踪迹和遗恨,比如西蒙·诺福克(Simon Norfolk)在南斯拉夫的斯雷布雷尼察(Srebrenica)大屠杀结束十年之后来到当地,拍摄了一系列关于冲突地点的大画幅风景照片。从某种意义上来说,曼的南方风景也是一种迟到摄影,但她追索的并不是一次单一的冲突,而是两个多世纪以来有色人种在美国南方的土地上持续的苦难,从奴隶制到种族隔离,到一次又一次由于歧视导致的谋杀和伤害。曼在自传中这样写道:“我想要拍摄的照片是非洲人以血泪汇成的河流,他们为这个忘恩负义的新家,将汗水与泪水倾注到了黑色的土壤中。我正在寻找死亡的画面,它们暴露在土地中,暴露在顽强原始的新生中。”(第229页)

西蒙·诺福克曾经这样描述他的创作思路:“我尽力在影像中创造美和恐怖之间的张力,在现代文化中这两者通常是分开的……这两个类别相互分离,但我认为让它们发生碰撞更为现实。”在曼的南方风景中,我们也可以感受到这种美与恐怖之间的张力。在视觉语言上,尤其对于不熟悉那些历史的外国观看者来说,南方风景颇为隐晦,但是可以说,看到它们的人都能从这些带有奇异光晕的美丽照片中感受到微微的不安。曼的文字更为明确地指出了照片背后的幽灵,这些魑魅魍魉不仅徘徊在历史之中,也不断侵扰着当下的人,她在自传中痛苦地承认自己在种族问题上的无知、沉默和一定程度的自欺欺人:“你在谩骂的时候不可避免地要攻击到一个被黑人女子抚养长大的年长的、富有的白人,他们中的每一个都会非常认真地坚持说他们之间的爱是相互的,而且是平等的。这种情况反映了在南方地区所存在的深刻的矛盾:决心在公开场合实行种族隔离制度的白人精英,他们私下场合里是在解除种族间隔离的基础上建立起这种亲密得惊人的家庭安排。两个被这种虚伪的隔离制度分隔的人之间可能存在着真诚的、不被愧疚和恨意沾染的情感交流吗?”(第237页)尽管知道可能是找骂,曼还是坦诚她属于坚持认为这种关系存在的人之一。

吉吉(Gee-Gee)

曼在《留住这一刻》中用许多篇幅描述了在她哥哥出生之前就来到她家当保姆的黑人女性吉吉(Gee-Gee)以及曼的家人和她之间的互动。“吉吉一直为我们家工作到她九十多岁。在一百岁的时候,她死了……”即便莎莉·曼的医生父亲从来不在乎肤色,而她的母亲则坚持付给吉吉超过通常水平的薪酬,他们还是不可避免地对种族的问题视而不见,甚至于吉吉本人,作为种族隔离和歧视的受害者,也早早地接受了白人社会里的生存法则,接受了种族之间的不平等。吉吉的母亲是一个前奴隶的女儿,她很可能是一次强奸的产物。二十多岁的时候,吉吉结婚了,生了六个孩子之后,她酗酒的丈夫意外摔死了,留下这些孩子在一个需要黑人交税却禁止黑人孩子在七年级以后继续上学的教育系统中。最后,吉吉还是成功地把孩子们送到国外的寄宿学校,他们最终上了大学。“一个丧偶的黑人女性是如何支付得起住房、食物、行程的费用和六个孩子的学费呢?”曼自问,“通过一天工作十二个小时,通过晚上熨烫织物,在我们家里站了一整天之后,当我父亲送她回家时,那些织物被装在白色的麻布袋里密密麻麻地堆在她的前门。当他看到这些袋子的时候他会想什么?我们每个人都在想什么?为什么我们从来不问?”(第252-253页)

虽然曼已经在南方风景和后来的黑人男性肖像等项目中试图揭示历史的幽灵,但这幽灵依然纠缠于她,在《留住这一刻》中,她继续自责:“这份不在意和那些没法验证的假设让我现在如此地痛苦:它看上去没什么奇怪的,一切看上去也没有什么不对的。我之前从来没有好奇过在去探望在佛蒙特读书的哥哥的路途中,她是在哪里上厕所的。她能忍住,直到我们穿过宾夕法尼亚边界,找到黑人白人共用的厕所吗?……我怎么会觉得吉吉不仅不吃任何东西,也不需要上厕所,甚至不从车里出去,这些没什么奇怪的吗?我怎么会既没有怀疑,也没有去问呢?”(第256页)不过,在感受到痛苦的同时,曼也继续相信艺术能够提供善的弥补,她的作品正是在做这样一种努力,去打开信任的大门,从不可逆转的过去通向一个她和吉吉都没有想象过的未来。

与死亡的交汇

《留住这一刻》的最后一部分献给了莎莉·曼的父亲罗伯特·芒格(Robert S. Munger)医生和他的家族,以及他对艺术和死亡的迷恋。事实上,翻开这本书的时候,我并没有预料到其中会有如此多与死亡的纠缠—毕竟这不是战地摄影师的回忆录,虽然理论上我们都知道死亡无处不在,内心却总是认为它发生在“别处”。曼在前言中写她暗自期望具有美国南方特色的哥特故事,书刚过十分之一,她就描述了丈夫拉里·曼(Larry Mann)的母亲在一个午夜枪杀了拉里的父亲之后自杀的情形,这实在让读者震惊。当死亡在日常生活中发生时,人们总是倾向于把它当作意外,但芒格医生或许是个例外。曼花了不少篇幅描述父亲对于死亡文化的探究:他在医学院读书时自己设计带有骷髅和蜡烛图案的藏书票、一九三○年他在文学杂志上发表过以死亡为主题的短篇故事、新婚后带着妻子去看表现骷髅难产的奥罗斯科壁画……曼认为,她父亲对死亡的探究从祖父去世时(那时父亲十六岁)就开始了,而正是这一突然的死亡让芒格医生早早地开始思考生命的无常,也使他避免堕入纵欲和挥霍的生活方式。

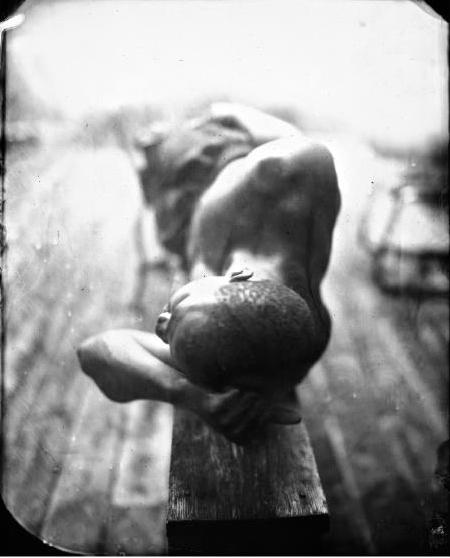

莎莉·曼摄影作品

曼从阁楼箱子里解封了她父親的日记和信件,她从中看到不怎么与家人亲近的芒格医生内心的挣扎,他在日记中描述自己正在向医学划船,而浪潮却将他推向艺术。“我相信,是父亲因生存需要牺牲文学和艺术热情,献身科学事业的痛苦使他成了一个情感上不可接近的人。”(第346页)曼这样写道。而在他投入三十八年的乡村医生工作之前,他进行过最后一次环球旅行,为期九个月零一天。他其实早已做出了妥协,在钟爱的事物和必须做的事情之间选择了后者,不过,他依然对下一代寄予希望,在莎莉·曼十八岁的时候,芒格医生将那台跟随他环球旅行的徕卡相机交给了她,似乎她的出生“就是为了弥补父亲艺术追求的遗憾,面对成千上万扇艺术大门,去窥探其中几扇背后的奥秘,去完成父亲无法完成的艺术使命”。(第384页)回顾自己的艺术人生,曼意识到自己的许多项目都有着父亲潜在的影响,甚至在他于一九八八年五月二十二日终于不堪癌症折磨吞药自杀之后,死亡这一主题反复出现在曼的作品中,比如二○○一年一个惊人的委任拍摄:“遗体农场”,即用来研究人类遗体如何在自然条件下分解的一小片土地。在《留住这一刻》中,曼记录了自己一个人在遗体农场拍摄三天,与不同腐败程度的尸体和过分茂盛的草木、昆虫以及秃鹰做伴,这是难以想象的经历。这一次,标志性的湿版照片不再只是流露出浪漫而鬼魅的死亡气息,而是呈现了真正的死尸。

在《留住这一刻》出版一年之后,莎莉·曼再一次与死亡近距离接触。二○一六年六月,曼经历了最意外的一次死亡:她的儿子埃米特自杀了,他死于三十六岁。除了幼年时的那次车祸,埃米特成年后还遭受了两次脑外伤,之后又患上了精神分裂症。在二○一六年九月的一篇《纽约时报》报道中,曼表示埃米特一直在积极治疗,他们全家都对他突然的自杀感到震惊。最悲伤的时候,她没有停止工作,实际上正是那段时间为新展览进行的暗房放印工作让她免于崩溃。“我只能试着继续前行。”她在那篇报道中说。

二○一八年,莎莉·曼在华盛顿的国家美术馆举办了个展“千万次的交汇”(A Thousand Crossings),回顾了她四十多年的创作生涯,从亲密家庭到南方风景,除了对身份、记忆和历史贯穿始终的探索,还一直与存在和死亡这两条暗线交汇着。当然,摄影和死亡不是第一次被联系在一起,桑塔格(Susan Sontag)写过“所有照片都‘使人想到死(memento mori)”,罗兰·巴特也曾写到,一幅死囚犯的肖像让他意识到这个人的死同时是“将要发生的事和已经发生的事”。或许巴特所写的更符合观众对于回顾展中一幅未曾发布过的照片的反应,《埃米特漂浮在营地》(Emmett Floating at Camp)呈现了埃米特浮在一大片灰色水面上,一个成年人的头顶和手部依稀可见,正托举着孩子,他的眼睛是闭上的,现在来看,这一画面就像是诡异的预言,正如曼小时候画下她父亲死亡的图画作为对父亲终将死去这件事的预防针,她的照片某种程度上也是一种心理疫苗。

一直以来,她都在照片和写作中思考着生命之无常。