图书馆,迈向多元话语的建筑

周功钊

《图书馆建筑的历史》[ 英 ] 詹姆斯·W. P. 坎贝尔[ 英 ] 威尔·普赖斯著万木春 张 俊译浙江人民美术出版社 2016 年版

假如哲学家的语言不足以解释(奥秘),那么包罗万象的图书馆里应该找得出所需的一种闻所未闻的语言,以及那种语言的词汇和语法。

—博尔赫斯《巴别图书馆》

存在于我们大脑图景中的图书馆形象,多是有着严肃的建筑外立面、独立且庞大的体量,内部林立的书架往往高不可及。而与之相对的是隐藏在物理空间中的、作为知识空间的抽象形态。它们彼此间看似对立,实则相互影响,尤其是随着现代知识体系的发展,过去宏大、单一的知识构架开始被多元分散的知识单元和知识群瓦解,图书馆所承载的功能及其表现形式也发生着重大的改变。那么图书馆作为由物质建造而成的物象空间与知识的抽象空间究竟有什么联系呢,作为空间载体的图书馆是如何发挥其建筑学意义的呢?笔者抱着这样的疑问打开了《图书馆建筑的历史》(The Library:A world History)一书,但是这种略带功利性的企图马上在这“百科全书式”的阅读体验中发生了偏离,取而代之的是漫游在建筑史、文学史、艺术史、科技史等多领域之间的临界状态,它们打开了许多未知的多元视窗。

如书名所示,“历史”固然暗示了该书写作所遵循的时间线索,但是从目录来看却又超出了我们习以为常的历史图版,如下列每一章的标题所示—“回廊、书册和书籍”“书橱、链子和隔间”“墙架、穹窿和龛室”“天使、壁画和密门”“铁书库、汽灯和卡片目录”“电、混凝土和钢”以及“电子时代”。作者并没有使用宏大叙事的抽象词汇对每个时期进行概括和索引,而是通过与图书馆有关的、极为具体的建筑要素来做层层剖析,就像是在拆解一座构造精巧的建筑物一般,这些所获得的材料拼接成了另一种跨越时间的知识空间结构。该书的作者詹姆斯·坎贝尔(James W. P. Campbell)是英国剑桥大学建筑与艺术史院士,这一身份自然令人联想到从阿比·瓦尔堡(Aby Warburg)到贡布里希爵士(E. H. Gombrich)的学术传承,前者在一九二六年为自己建立了一个图书馆,而后者在逝世后,其藏书被放置在了杭州西子湖畔的中国美术学院,继续滋养着后继者们。博尔赫斯曾说“天堂应是图书馆的模样”,这本由“书”所编写的书必定会打开我们对图书馆不同的认知,带领我们进入一个不同的世界。

作为建造物的图书馆

西方的图书馆是伴随着知识的出现而存在的,从第一个试图系统收集一切知识的图书馆—亚述巴尼拔图书馆(前650)便可看到,宗教和日常话题已经开始借助书籍成为被传播的知识。这种习性逐渐变成一种独立的仪式,并上升到了圣坛之上,“隐修”(cloture)开始成为书籍和某些阅读行为所具有的象征意义(甚至到了19世纪,它仍然具有权力的象征功能),藏书空间逐渐成为建筑中重要的部分。在中世纪时期,教堂一度被称为“石砌的圣经”,因为大量的宗教典籍都被小心放置在教堂的秘密空间中。到了文艺复兴时期,随着图书交流变得开放,城市中开始出现了专门为存放书籍和手稿的建筑物,比如位于意大利圣马可广场的圣马可图书馆(Bibilioteca S. Marco),这座由意大利建筑师珊索维诺(Jacopo Sansovino,1486-1570)设计的杰作至今仍然是广场上最为标志的建筑物。但那时的建筑物外貌并没有因为书籍的因素而表现出独特性,它们仍然保持着对古典主义建筑样式的表达,正如作者在书中写到的,“其外部设计是为了更好地融入周围建筑中,主要工程是内部改造”,所以建筑师的设计多是投入到对建筑内部空间的经营中。

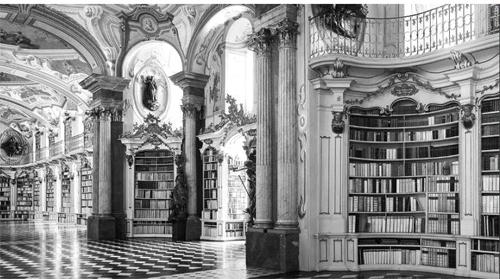

奥地利阿德蒙特修道院图书馆

到了十七世纪,独立图书馆中的藏书量已然颇具规模,书籍占整体建筑空间的比例也越来越大,由書架带来的物理性和视觉性的感受已经和建筑原有的组成要素—诸如墙体、柱子、穹顶等—一样重要。书籍的摆设方式甚至被纳入到了“图像志”的范畴,也就是和建筑物一起成为(被建筑管理者请来的)艺术家所要表达的内容。我们可以从完成于十八世纪的奥地利阿德蒙特修道院图书馆中看到,艺术家借用从文艺复兴开始就发展完善的视觉研究和色彩知识,比如意大利画家波佐(Andrea Pozzo,1642-1709)的视错觉(quadratura),来创造图书馆的室内风格。这种在绘画和空间上的实践很好地诠释了源于十六世纪的“智慧不仅通过虔信上帝,也是通过学术追求来获得”的观点。

国民议会图书馆中德拉克洛瓦所绘天顶画,每一类别的书有着对应的画像

洛可可时期,过度的装饰并不是表面工作。在用来表现书籍收藏的时候,原本应该是用来装饰建筑的绘画和雕刻起到了视觉目录的作用,来指引读者找到特定主题的图书。十八世纪圣加尔修道院图书馆便是一个很好的例子,其内部每个柱顶上的小天使塑像代表了不同的书籍类别。其中也不乏一些建筑师借用夸张的方式力图表达书籍拥有者所向往的全部知识领域,赋予了建筑内部空间理想化的布局。同时期,也有许多图书馆会根据当时对学术知识的最新认知来设计装饰主题,如阿德蒙特修道院图书馆的六个小穹窿便与神话和语言研究有关。法国画家欧仁·德拉克洛瓦(Eugène Delacroix,1798-1863)将国民议会图书馆的五个穹窿分别绘制成象征着诗、神学、法律、哲学和科学的图画。书籍给予了建筑空间的组织原则,同时空间也在引导读者的感知,当时兴起的圆形图书馆正是考虑了书籍分类而进行的创造。

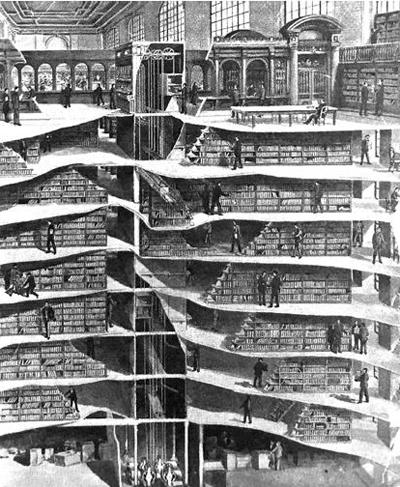

过去以宗教或是家族为主的图书馆到了十九世纪后逐渐发生了变化,书籍的收藏和管理趋于专业化,比如编目方式的改变以及剪贴目录和卡片目录的运用。约翰·杜威发明了自己的图书分类系统—十进分类法(Decimal System),曾经作为军医的图书管理员发明了“医学索引”(index medicus),以及西方大学教育体制的发展,这一系列因素使得图书馆的空间设计逐步向公共性和学科化靠近,比如美国的弗吉尼亚大学图书馆。随着工业的进步,钢材的大量使用也使得图书馆的空间变得宽阔和灵活,书籍的存放也越来越集中。美国人约翰·比林斯(John Shaw Billings)曾是一名外科医生,但他在一八六五年至一八九五年间以一位图书管理员和设计师的身份将曾经的军医署改造成了一座图书馆。建筑的最下层用作书籍的开箱和编目,然后进行上架,再逐步到上面不同的楼层。九层的建筑在过去的图书馆中从没有出现过,为了解决书籍搬运的问题,当时刚刚出现的机械升降梯便运用了进来。

比林斯对军医署改造的示意图

到了二十世纪,书籍成为普遍性商品,图书馆也成为开放场所,读者群对阅读体验的要求也越来越高。建筑师们开始更多关注建筑物自身在城市公共空间中的形式创造,尤其是感官体验,出现了诸多形态学和手法操作上的创新。除此之外,建筑师们会追求更新的技术和材料。最早的“灯光”引入并不只是为了提供阅读的便利,而主要是为了能拥有更长的开放时间。明亮、通透的建筑外立面取代了厚重的砖石墙体,它不只是解放了建筑物自身,更是解放了书籍。除了作为保护和阅读图书的场所外,图书馆也被赋予了展示性的当代意义。

作为想象的图书馆

意大利文学家翁贝托·艾柯在他的小说《玫瑰的名字》中虚构了一座中世纪教堂图书馆,它位于一座塔(Aedificium,拉丁文意为“建筑”)中,是由五十六间形状各异的房间组成的迷宫,中间是一个中央天井。这恰好呼应了作者在《图书馆建筑的历史》一书开头所提到的:“一座隐秘的院落配以相邻的藏书室,设计者从没想过要在其中阅读,这一图书馆模式可能源自希腊,并将在中世纪整个西欧的修道院图书馆中得到回应。”艾柯的小说向我们揭示了图书馆的另一面,即在文学创作中的可能性。艾柯认为这种数字和空间的结构是犹太教神秘主义信徒的古老梦想,唯有通过有限字母的无限组合,才有机会拼出上帝不为人知的秘密名字。这不禁让我们想起同为小说家的博尔赫斯,他在小说《巴别图书馆》中就提到所有书籍不管怎么变化,都是由二十五个书写符号构成,即空格、句号、逗号和二十二个字母。

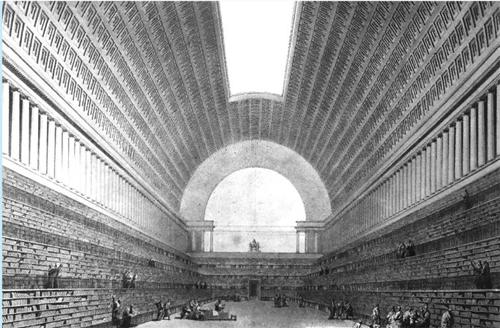

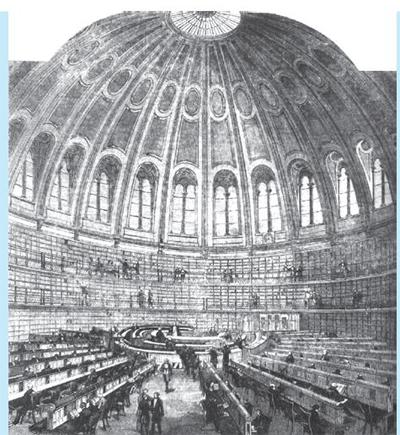

文学的虚构挑战着我们的想象力,这种挑战同样出现在十六、十七世纪乌托邦思想泛滥的年代。十七世纪,法国学者诺代(Gabriel Naudé)曾经梦想成为一位参观者,站在图书馆中央就能从书架上看到人类的一切知识。法国建筑师布雷(?tienne-Louis Boullée)构想出一种能够收藏一千万册图书的图书馆建筑。同时期诸多圆形图书馆的出现同样表达了对纯粹数学原型的致敬,也是对空间方向性的挑战,即“迷失其中”的心理状态,也与“巴别图书馆”的构想有着异曲同工之妙。来自圆形的想象也可以从图书馆员帕尼齐构想的大英博物馆阅览室看出来,其空间来源于英国法理学家杰里米·边沁的“全景监狱”(panopticon)概念,以方便读者从阅览室里就能看到所有书库,营造出了一种全新的视觉体验。

布雷设计的图书馆草图

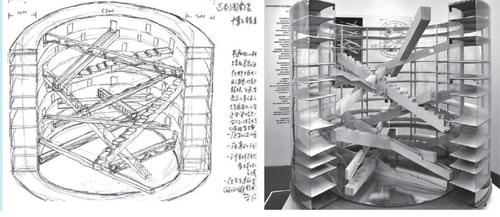

随着科技的发展,十八、十九世纪兴起的舞台艺术让这些曾停留在纸上的建筑获得了实现的可能,这与当时的钢材运用有着很大的关系。法国建筑师亨利·拉布鲁斯特(Henri Labrouste,1801-1875)设计的圣日内维耶图书馆(Sainte-Geneviève library)表现了建筑建造的真实性,他将隐藏在传统建筑形式背后的空间释放了出来,图书馆由此具有了作为一个独立建筑体的构想方式。正如现代主义建筑大师路易斯·康(Louis I. Kahn)所说:“在规划一座图书馆时,你要像仿佛世界上从不曾有图书馆那样去规划。”图书馆从作为储藏书籍的功能性空间开始成为触发建筑创作可能性的起点。二○一一年举办的成都双年展中,建筑师王澍以装置作品《反转的巴别图书馆》试图再现博尔赫斯筆下的那座迷宫式的图书馆:透明的外环是藏书的空间,其楼层高低不一;内部的中庭跨度六十米,其间分布着大小不同、形态各异的楼梯和走道,它们彼此搭接支撑,通向四周未知的出入口。建筑师很好地诠释了一种来自抽象知识结构意识下的空间生成和建造方式。

大英博物馆阅览室构想图

王澍的装置作品《反转的巴别图书馆》

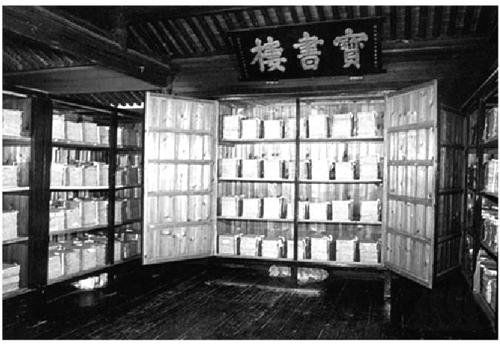

坎贝尔在书中除了从西方建筑发展的路径做出详尽整理外,还在第二章和第八章中加入了不少东方图书馆的案例。他认为这种图书空间的想象性同样来自神秘的东方,比如中国的天一阁、韩国的海印寺、日本寺庙中的转经楼等。作者详细描绘了转经楼里的“鸽笼式书格”,其中每个书格高三拃,配有可以关闭的门:“藏在经阁里的经籍根本不打算让人阅读,受到保护的佛经只是被当作神圣的遗迹崇拜,经阁的形式使得拿取经文既困难又危险。”在伊斯兰教的神秘主义壁画中,书格有着和建筑一样的装饰风格。这种与宗教有关的公共藏书活动与西方的发展有着相似的历程,但是除此之外,来自基层地方的藏书活动往往被主流的历史书写所忽略,恰恰是它们未能被完全知晓的庞大数量,构成了东方,尤其是中国的藏书历史(直到改革开放之前,流散于各地的藏书数量一直没有办法完全统计,因为绝大多数的藏书之处都是不被允许对外人开放的)。遍布在我国各个地方的学堂和家族宗庙都起到了“图书馆”的作用,其所藏之书多是供考学之用,如《大学》《中庸》等学术典籍。另外大部分则流通于民间图书市场以及文人私藏与书籍社交活动,它们大多都被存放在私人藏书楼中。藏书楼多是建造在文人自己居住的园林中,其经营布局也受到了文人独特的文化氛围影响,有着其独特的风貌。笔者曾在天一阁的碑记中发现,有关这处藏书园林的题记中出现了“琅嬛”一词,它来自魏晋文学中虚构出来的藏书境地“琅嬛福地”,这处本存在于文学想象中的“桃花源”被来自明代的文人和造园家们,在城市的围墙之中实现了。晚明文人张岱在其文集《陶庵梦忆》中也将他死后的理想藏书之地命名为“琅嬛福地”,但在这里,它不再是处于市井中的壶中天地,而是回到了无须与尘世羁绊的自然山野:“精舍小房,绌屈蜿蜒,有古木,有层崖,有小涧,有幽篁,节节有致。”来自东方式想象的图书馆形象便在这世代的文人观念中不断演变着,从城市到自然、从实体到虚体,生生不息。

结 语

天一阁藏书楼(宝书楼内景)

“一个扼杀另一个,书籍扼杀建筑。”维克多·雨果曾预言文学将会毁掉巴黎圣母院。而如今,随着科技的进步,许多人在担心,电子阅读是否会摧毁纸质书籍,这也是作者在《图书馆建筑的历史》一书最后有关“现代”的章节中所担心的。就像是艾柯这样的藏书大家也没有办法掩饰自己的无奈:书就如勺子、斧头、轮子或剪刀,一经造出,就不可能有进一步改善。但是我们仍然不会对纸质书失望,作为一座图书馆建筑物,没有什么比纸质书更适于实现建筑的用途和意义。将这部著作作为书籍本身来看,其装帧、体积和重量,使得笔者每次打开和闭合都充满着仪式感,就像是从厚重的书架里抽出的古籍那样。正如作者借用目录的标题所暗示的,作为建筑物的图书馆不会因为时代的更替而结束和消失,它一直会以某种原初或是特殊的语言延续着其使命。博尔赫斯的一句话将会给予我们信心:“自从开天辟地以来,图书馆就已存在。任何头脑清醒的人都不会怀疑这一事实,以及它所引出的必然结论,即世界将来也永远存在。”

二○一九年十一月二十九日