文物的赋存环境及其预防性保护问题

汪怡珂,罗昔联,陈思宇,夏 寅,马 涛,顾兆林

(1. 西安交通大学人居环境与建筑工程学院,陕西西安 710049; 2. 陕西省能源环境与建筑节能工程技术研究中心,陕西西安 710049;3. 秦始皇帝陵博物院,陕西西安 710611; 4. 陕西省文物保护研究院,陕西西安 710075)

0 引 言

我国正处于经济和社会事业的快速发展进程中,对于保护历史文化遗产、发挥文物资源作用和弘扬中华优秀传统文化等文化遗产保护重要性的认识已达到一个新高度。文物是人类历史上不同时期的人们创造的或与创造活动有关的物质文化遗存,集中体现了一个民族、一个国家政治、经济、文化和社会发展的历程,是历史发展的见证[1]。我国是世界上历史最悠久的古国之一,拥有为数众多的具有历史、科学、社会及经济价值的文物。

在长期不适宜的温度、湿度、空气中的有害物质、光、灰尘、虫、霉等环境因素的影响下,文物的原本形态和组分产生渐变,发生文物病害。尤其是在多种环境要素复合作用于文物时,相较于单一因素对于文物的影响效果增强,危害性更强[2]。突发的自然灾害,如地震,洪水等也会危及文物本体,造成重大损失[3]。稳定、适宜的文物赋存环境能够有效地保护文物,保持文物原貌,这也是展开文物预防性保护的基础工作。

由于文物种类和数量众多,需要从文物的质地、用途、器形、级别、国别、民族、来源、通称等方面做全面的分析和考虑,要认真、细致、科学、合理地进行排列组合,制定出一个统一的分类标准。目前主要的文物分类体系主要包括:根据文物年代的划分方式[4-5];根据文物材料类型的划分方式[6];根据文物地域分布的划分方式[7]。现有的分类体系忽视了文物与其赋存环境的关系,本研究针对目前我国文物保护和开发利用中存在的问题,尝试从文物与其赋存环境关系的角度,探讨文物赋存环境和状态特征及其对文物本体的影响关系,提出不同环境条件下文物的预防性保护问题。

1 文物赋存环境及其影响

1.1 文物赋存环境的分类及其影响

文物与其周围环境密不可分,营造稳定、适宜的环境条件,能够有效地保护文物,保持文物原貌,这也是展开文物预防性保护的基础工作。根据文物的赋存环境是完全自然环境(自然大气、土壤或水环境)、人工营造环境以及人工营造与自然环境共存的环境,文物可分为:1)全曝露自然环境赋存的文物;2)半曝露自然环境赋存的文物;3)人工营造环境保存的文物。

1) 全曝露自然环境赋存的文物与环境影响。

全曝露自然环境赋存的文物完全曝露于自然环境中,受到自然界环境的剧烈影响。包括曝露于大气环境的大型遗址或大型不可移动文物、地下埋藏的遗址或文物、水下埋藏的遗址或文物等。

对于远离城市影响的文物而言,南方气候湿润区温度和湿度是重要环境要素,南方大部分文物处于高含水状态,并始终处于干湿交替状态,赋存环境非常恶劣,由此产生霉菌、真菌及低等植物滋生,木构件等文物变质腐烂等诸多病害[8]。干旱环境中地表风沙及集中降雨是遗址文物发生劣化及受损的主要环境要素,如甘肃锁阳城遗址、新疆高昌故城遗址等。由于植被较少,风携带大量沙尘打击吹打墙体,墙面出现蜂窝状风蚀窝和风洞。另外,大风携带的沙土在遗址内大量堆积,造成遗址风貌损害。再者,西北干旱环境的降雨集中在6~8月份,以强降雨、暴雨为主,在遗址顶部迅速形成汇水,然后沿着板筑缝及城墙表面流下,在遗址表面形成很多冲沟,造成遗址破坏[9]。

对接近或地处城市的自然大气环境曝露的文物,主要受到降尘、气态污染物的影响。大气中的降尘主要由烟垢和其他固体微粒组成,烟垢含有碳和柏油质的成分,会粘附在文物表面,很难清除[10];固体微粒多成棱角状,可对文物产生磨蚀破坏作用,且易积累在文物裂缝处,形成适宜于细菌、霉菌等微生物生长的基质,加速文物的侵蚀过程,并使裂缝变宽[11]。造成文物损坏的气体污染物主要包括腐蚀性气体(硫化物、氮氧化物、二氧化碳等)、氧化气体(O3)等[12-14]。酸性气体具有强烈的腐蚀作用,对石质、纤维质文物、玻璃质文物等皆可造成破坏。空气中氯气、氯化氢、氨气在潮湿气体的作用下生成酸性或碱性物质,对金属质文物危害极大。臭氧是一种光氧化剂,对大部分有机材料均有侵蚀作用,会造成艺术品的褪色现象[15]。

水下环境埋藏的文物主要为海洋沉船及承载的文物,受到环境温度、海水运动、生物及化学因素等的影响[16]。环境温度影响腐败过程,较低的环境温度下,沉船及承载文物的腐蚀速度大大减缓,最后船体及文物与周围环境逐渐达到平衡。反之,较高的环境温度会使文物在腐败的初始阶段便损毁。海水运动,泥沙冲刷船体及散落文物表面,若沉船遗址逐渐被海底沉积物掩埋,海水运动引起的剥蚀作用才会减弱;若处于海流较为频繁的水域时,泥沙不仅不能掩埋船体,还会使船体及承载文物反复曝露在海水环境中,加速腐蚀[17]。水下文物在一定程度上已经与水下环境融合,生活在该区域的生物群落以文物为营养来源及居所,构成文物生态圈[18]。海洋生物活体扎根在文物上,产生分泌物并将文物作为营养源,破坏文物结构,造成文物残损破坏。海水是多组分、多相的复杂体系,其中含有的大量电解质造成铁质文物腐蚀,对陶瓷器釉面、木质船体及其他有机质文物同样造成侵蚀[19]。

对于地下埋藏的文物,除了气候、地质和地形外,其环境影响要素主要来自农业及人类活动所产生的全球性、区域性污染,以及邻近周边环境的影响[20]。污染物进入土壤改变土壤性质,酸雨渗入地下会改变土壤的酸碱度。酸碱度影响着土壤的性质,从而改变地下存放文物的环境,对地下埋藏的青铜器、铁器、骨器造成影响。地下水质被污染后,水体中含有很多污染物质,如酸、碱、有机污染物等,随污水排放过程渗入地下,地下水水位的升高,对文物的侵蚀作用加大,水位降低,地表塌陷对文物破坏加剧。

2) 半曝露自然环境赋存的文物与环境影响。

半曝露自然环境赋存的文物,包括已发掘的洞窟文物及遗址博物馆展示的文物或遗址等。其赋存环境基本克服风吹、雨淋、日晒的危害,引起文物劣化及损坏的环境要素主要是洞窟或遗址博物馆局部空间环境温湿度、光照、盐分局部富集及地理因素[21]。

局部空间环境温度的变化对文物的影响,主要体现在文物的热胀冷缩特性,昼夜温度差和湿度差的循环交替使文物表面剥起、内部开裂、质地酥碎。较高的环境温度容易加速纸张的老化、金属的腐蚀、纤维素的分解等;合适的温度范围内,温度越低对文物保存越有利[22]。适宜文物保存的温度参数与游客区的人体舒适性温度参数往往不一致,可以将文物区与游客区实施分区调控,文物区温度调控至适宜文物保存的温度范围,保障文物安全;游客区温度维持24~28 ℃,确保游客的热舒适性[23]。

半曝露自然环境赋存的文物依然受到大气污染物的影响。光照与污染物的复合作用会造成文物的严重损害[26]。例如,处于交通繁忙区域的遗址博物馆,机动车尾气中高浓度的一氧化氮和碳氢化合物由于浓度扩散进入室内环境,同时有阳光直射时,光线中较强的紫外光、紫光、蓝光均可能诱导一氧化氮发生光化学反应,产生少量极具腐蚀性的有机醛类污染物,日积月累就会对文物产生破坏。

3) 人工营造环境保存的文物及环境影响。

人工营造环境保存的文物环境状态原则上可以完全人为控制,包括陈列式博物馆中馆藏文物、库房文物、收藏文物等[27]。通过将文物置于稳定的人工环境中,隔绝外界环境的直接影响,调控温度和湿度,过滤有害气体及颗粒,甚至控制光照。如果保存过程的环境参数控制在适宜范围内,文物基本不会受到损害,但环境调控系统运行成本高,只能应用于珍贵文物的保存。

人工营造环境保存的文物病害,主要有移动过程中由于赋存环境变化产生的病害和不可控的人为损害或自然灾害(如火山喷发、地震、洪水等)产生的破坏。随着文化大繁荣和博物馆免费开放政策的实施,博物馆展际交流渐成为展览工作的常态。文物的利用率和流动性大大增强,由于展存环境的频繁转换,文物损坏的几率随之增高。一些博物馆将不同质地的文物藏品在同一展柜中不加区分展出,淡化或忽视了不同种类文物对温湿度变化的敏感性差异;展厅和展柜缺乏恒温恒湿装置导致展柜内的藏品时刻遭受到不同温湿度变化带来的不良影响[28]。自然灾害常常致使不可移动文物大规模毁坏、倾倒或消失。“5.12”汶川大地震,不仅给人民生命财产造成巨大损失,也使许多珍贵文化遗产受到严重损毁,文物保护单位近千处遭受空前的破坏,范围波及重庆、甘肃、陕西等地。据统计,仅四川就有83处全国重点,174处省级,803处市、县文物保护单位受损,其中涉及世界遗产两处。自然灾害对文物造成的破坏可见一斑[29]。

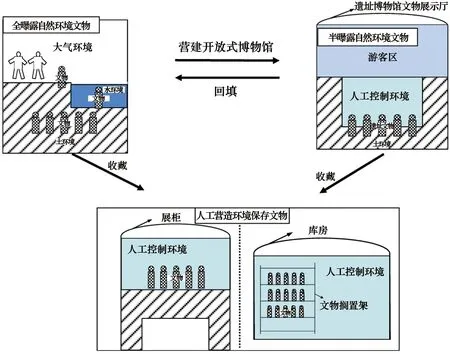

1.3 文物不同赋存环境之间的相互转化

1964年发布的《威尼斯宪章》阐述了文物保护与环境的关系,保护一座文物建筑,意味着要适当地保护一个环境[30]。根据文物与其赋存环境的关系,将文物赋存环境分为全曝露自然环境、半曝露自然环境、人工营造环境。实际上,根据考古挖掘、建馆保护、文物修复及展示等需要,文物赋存环境的三种状态之间存在相互转化的可能。文物赋存环境的变化过程中,文物本体的状态也在不断发生改变,这是一个文物与其赋存环境不断打破平衡与达到平衡的过程。文物及其赋存环境的相互转化过程,如图1所示。

图1 文物及其赋存环境状态的相互转Fig.1 Transformation of different cultural relic preservation conditions under manual intervention or natural environment change

建造遗址博物馆,是目前遗址类文物的主流保护方式。虽然解决了风吹、雨淋、日晒的危害,但遗址文物出土后与遗址博物馆复杂环境的“适应平衡”过程是遗址文物风化“产生-发展”的过程。遗址博物馆建筑内“水-土-气多环境耦合”的特点造成原来埋在地下,保持稳定状态的遗址文物在出土曝露或半曝露于大气氧化环境后,明显受温湿度周期变化、空气污染物、降尘、微生物,甚至游客等的影响。遗址文物材质种类繁多,且比较脆弱(尤其土遗址、有机质文物、彩绘等类文物)。其表面大多都逐渐发生了不同程度的物理化学变化,造成了大量遗址文物的风化,有的问题甚至已经比较严重,乃至消失殆尽。目前,仅仅依靠现有的遗址博物馆建筑的设计理念和保护方法来进行保护遗址博物馆出土文物,已经不能解决遗址博物馆条件下对遗址文物的有效保护问题。一方面由于遗址博物馆建筑存在重建筑设计、轻环境功能,重陈列展示、轻文物保护的问题;另一方面,遗址博物馆大空间、多种环境耦合的特点,使得影响遗址文物风化的因素非常复杂。目前遗址博物馆越来越重视对游客区的环境调控,却对遗址区域的环境监测、调控极少考虑,加上相关研究不多,遗址博物馆缺少基于监测评估与风险管理基础上的预防性保护技术。

半曝露自然环境赋存的文物与人工营造环境保存的文物也可以通过回填保护的方式成为全曝露自然环境的文物。当文物被放置在临时性保护棚中,未能及时修筑永久性遗址保护大厅时,需要重新填埋以防止造成文物的损害;当原有大厅不能再有效保护文物,需要重新修建保护大厅,要暂时将文物回填,减少施工期间可能对于文物产生的影响,待新馆修建完成后重新开挖;当文物经过长时间展览后,产生一系列病害,不得不重新填埋,待保护技术完善后再重新挖掘[31]。在重新填埋后,文物赋存环境由全曝露大气环境重新恢复到全曝露地下环境,温湿度趋于恒定,访客及大气污染对文物的影响消减,同时建立地下平衡环境的过程中,文物保存状态也在变化调整。

全曝露自然环境以及半曝露自然环境赋存的可移动文物,可以完全置入人工营造环境保存,文物长时间处于适宜的人工调控环境中,延缓文物老化,主要用来放置价值较高的文物。人工营造的环境主要为库房环境和展柜环境[32]。考虑到库房与展柜中恒温、恒湿微环境的构建与调控[33]。在文物保存库房选址时,北方可选择地下室作为库房,地下室冬暖夏凉,兼有防盗功能;南方雨水多、土地潮湿,文物保存库房设计在3或4楼的楼房内较为理想。除选址外,还需要注意文物保存库房的气密性,北方气候比较干燥,尘土飞沙较多,周边地区可以搞绿化,窗户一定要严密;南方比较潮湿,窗户的密封性能要求更高,一定要加密封条,预防潮气侵入,并定期消毒,除霉,做好相应的防霉、防水、防尘、防干、防污染空气等工作[34]。展柜微环境与库房文物微环境不同,所需要控制空间更小,受人群影响更加严重,展柜文物环境的调控精度更加严格[35]。

2 不同赋存环境下文物的预防性保护问题

2.1 文物保护原则与方法

文物保护工作的目的是最大程度地保存和延续遗产的信息与价值。随着对“文物”概念的更加深入认知,需要保护的对象越来越多样化,而造成保护对象缺陷的各种因素多种多样,影响因素之于缺陷的作用机理更是复杂,对于文物保护工作逐渐由单一学科向多学科综合发展[36]。文物保护主要包括:1)抢救性修复;2)规划保护;3)预防性保护。

1) 抢救性修复。早期的文物保护方式主要限于修复。文物的修复原则主要概括为:在修复后的较长时间内,仍然可以使器物恢复到修复前的状态;忠实于文物,尽可能保护而不替代原物的败坏之处;文物材质老化的情形不应该被遮掩或者除去[37]。

随着保护内容的不断丰富,对于文物的修复原则逐渐精简为“真实性”[38]、“可逆性”[39]等。“可逆性”原则是在无法保证当前所采用的措施是最为正确和准确的情况下,施加的干预必须能够清除、并且不会对历史建筑造成损伤,在发现了更恰当的保护方案或者保护材料、保护技术有了新突破的时候能够予以替代和更换[40]。“真实性”原则在保护文物时,把单个的文物放入整个历史文物区中去考虑,个体应与整个文物区的历史风貌、历史环境相协调,所有文物应在场所、设计、周边环境、材料、工艺技术、情感、关联性等方面具有完整性。

2) 规划保护。保护与修复不同。保护的目的是保管并阐述存在之物,而不是替换损失的或者失去的部分(通常称为修复)[41]。随着对于单个文物和整体关系认知的加深,文物保护的视角逐渐转向规划保护[42]。通常的文物规划保护,以文物的区域和历史环境保护风貌为基础,文物本体保护为核心,完善基础设施、日常保护及管理制度建设,将文物与其周边整体环境保护建设为集文物保护、科学研究、旅游观光为一体的文物保护区[43]。

规划过程应考虑核心保护区和环境协调区的具体界线的划定、道路交通规划、社会生活规划等宏观问题;建筑物、构筑物的保护与更新模式、建筑高度控制、空间环境整治等中观方面;针对核心保护区的重点地段整治规划等微观方面[44]。

3) 预防性保护。文物的收藏以及保护中采用预防性保护,主要目的是将未来可能存在的文物风险降低到最小,在这一过程中强调主动性的保护处理,做到未雨绸缪。在预防性保护中,最常见的引起文物和艺术品老化的因素,包括光照、相对湿度、污染、虫害等环境因素是着重关注的,通过预防性保护的手段,为文物创造出一个非常合适的保存环境,避免文物由于被侵蚀而遭受损害,达到长期保护的目的。

2.2 不同赋存环境下文物的预防性保护

不同赋存环境对文物的影响不同,不同材质文物的主要环境影响因素也不同。

1) 全曝露自然环境赋存文物的预防性保护。

对于全曝露自然环境赋存文物的预防性保护,首先,要做好调查。调查是对可能存在文物的地区进行调查,了解文物可能埋藏的方向、位置及其保存程度的好坏等方面,为制定预防性方案做好前提准备。其次,要做好预防性保护监测。预防性保护监测主要通过建立各种监测系统,进行动态性监测,以判断遗迹的环境标准实施的情况和改善环境取得的进展,累积监测数据,据此确定遗迹的控制状况及其保护办法。最后,控制是指通过预研,按照监测给定的条件和目标,对遗址整体或单体遗迹施加影响的过程和行为[45]。

2) 半曝露自然环境赋存文物的预防性保护。

半曝露自然环境赋存文物的预防性保护,要加强对博物馆建筑外大环境的定期监测,通过传感器采集各环境因素参数,将参数无线传输对监测的环境温湿度分析、管理,实时地、精确地监控管理文物赋存环境[46]。遗址博物馆温湿度的控制主要依靠中央空调系统控制,但由于中央空调受到展厅环境、参观人流量以及外界大气环境地影响,往往很难精确控制。可适当控制参观游客人数,减少观众呼出的CO2和自身的热量原因导致的湿度升高[47]。也可以建立空气幕,通过空气幕将文物环境与游客环境分隔开,在不影响文物及游客参观的前提下保护文物[48]。对于文物光环境,应尽量减少不必要的照射时间,定期及时替换对光敏感的馆藏文物,尽可能地使用冷光灯或光纤灯,降低光辐射影响。

3) 人工营造环境的文物预防性保护。人工营造环境的文物预防性保护,首先要做好环境监测,在监测前提下,做好微环境控制,加强展柜与库房的密封性,一些特殊的展柜可以用抗氧化、抗腐蚀的自封带进行密封,重要的文物增加调湿剂、安装恒湿系统、安装抽湿机或者加湿器来控制湿度;库房与展柜材料、储藏柜等要选用安全环保材料,确保密封性良好,防止有害气体的进入;对展柜、库房空调通风口安装过滤净化介质,过滤掉有害气体;控制控制其照度,同时要加强对展出时间的控制[49]。

在灾害多发地带文物,首先考虑能够迁地保护,如果不能,则应先做好基础抗灾即提高建筑物整体抗灾能力;第二是做好特定楼层、场所的抗灾性能;三是做好结构抗灾,包含展柜、展台和藏品架,可以用于展厅、库房中易碎或珍贵文物[50]。

3 预防性保护技术问题

目前,国际上针对文物的预防性保护实际上仍处于探索的阶段,文物所面临的复杂环境决定了即便是同一地点出土的同类同质文物,在保存现状、损坏程度方面也会存在区别,因此不可能用一种标准解决所有的文物问题;“预防性保护”的根本用意在于当影响因素达到对文物造成损伤的程度前,能及时提醒管理者采取行动清除或缓解该影响因素,但“预警值”很难确定。所以目前应该做好文物保护科学技术的基础研究工作,利用现代自然科学和技术对文物材质进行整体的和微观的结构分析,调查文物自然损坏的原因和全部具体过程,确定文物损害的“预警值”[51]。

其次,文物的广泛性分布决定了其保护的分散性。然而,遗产的特征、保护的共性又决定了分散的保护实践活动有必要,也必须共享。自20世纪90年代,我国文物信息已开始通过互联网向公众展示。目前,考古学文献情报检索系统,博物馆藏品管理系统,各种文物的考古学资料数据库和文物管理信息系统等已先后开放[52],但文物的保护信息仍然分散,各个博物馆及预防性保护开展单位都有自己的文物保护信息收录,但整体交流少,致使保护工作无法开展,或盲目开展,造成重复性收录、总结,平白耗费大量人力物力。需要将处于分散状态的保护信息有效地整合起来,微观上,针对藏品单体(件或组)建立保护信息系统;宏观上,将不同组织、地区间的保护信息整合起来,形成跨组织的系统,高效地收集、整合文物保护信息。

无论是环境控制还是日常养护,都离不开基于各种技术手段的监测。但目前监测对象不明,监测点,监测技术,监测方法和监测人员等也无明确规定,在目前缺乏统一标准和技术规范的情况下,在保护信息共享的基础上,借鉴成功的预防性保护案例,根据现场调研,做好对文物所处的物理环境因素(如空气质量、温湿度)、文物本体的所有病害及其变化规律和其他风险灾害(如防火,防震)的监测工作,明确监测点、监测方法、监测技术、监测频率、监测数据处理和人员分工等方面促进建立以预防性保护为主的保护模式。

4 结 论

文物与其所处环境息息相关。本研究根据环境对文物本体的影响,将文物赋存环境分为全曝露自然环境、半曝露自然环境、人工营造环境,并根据考古挖掘、建馆保护、文物修复及展示等需要,分析了文物赋存环境的三种状态之间的相互转化过程,文物赋存环境的变化过程,是文物与其赋存环境不断打破平衡与达到平衡的过程。要深入研究文物及其赋存环境的相互转化过程,更好地掌握文物赋存环境及其主要环境影响因素,需要进一步开展典型遗址或文物赋存环境与保存现状调查工作,建立各种类型文物赋存环境数据库,深入解析赋存环境要素对文物本体保存状况的影响规律,制定文物保护规划原则及不同层次的保护方案,增强我国文物预防性保护科技水平。