薄荷醇作为临时固型材料在文物保护中的应用

冯 丹,齐孝蕾,郝 健,,王 辉,,李小伟,罗宏杰,崔永梅,

(1. 上海大学理学院化学系,上海 200444; 2. 上海大学文化遗产保护基础科学研究院,上海 200444;3. 上海大学环境与化学工程学院,上海 200444)

0 引 言

作为承载民族灿烂文明,传承民族历史文化的媒介,文化遗产是一个民族的瑰宝。中国文化绵延千年亘古至今,更有着深厚的文化底蕴与丰富的历史遗存[1]。这些文化遗产不只是物质财富,更是研习历史的珍贵资料。文化遗产保护与考古过程中对文物的无损发掘成为当今世界各国考古学家所共同面临的重要问题。

地下文物的发掘不只是一项研究工作,也是一种保护方法。文物在地下经过千百年的埋藏,长期处于较为稳定的缺氧潮湿环境下,已经与这种环境建立了某种平衡。但是一经发掘出土,平衡状态迅速被打破,遗迹快速脱水、氧化、表面产生收缩开裂、颜料脱落、变形等等。有可能对出土文物造成明显损坏,导致珍贵的考古信息丢失及脆弱遗迹提取不全。同时,也有一些文物经过长时间的埋藏,已经失去了自身原有的强度。为防止有科学价值的资料遗失及出土文物直接与外界复杂环境接触而导致的劣变,考古人员需要对这种脆弱遗迹进行临时固型处理。

1 薄荷醇及其衍生物作为临时固型材料

在文物发掘出土过程中,合理使用可控去除的临时固型保护材料对文物遗迹进行保护,既可有效规避或减小因环境因素(温度、湿度、光照、氧气等)突变对文物造成的损坏,又能大幅度减小出土文物因长期埋于地下造成的脆弱、腐烂与粉化给挖掘工作造成的提取难度。同时,临时固型保护材料的正确使用,也有利于文物出土后的保护运输[2]。

1.1 临时固型材料的要求

依据文物保护的理念与原则,考古发掘现场脆弱遗迹的提取应遵守以下几点:

少干预原则,指应该尽可能少并且高效地对文物及其他考古资料进行处理,同时控制干预的次数和干预的程度[3]。原状提取原则,指在文物提取过程中,对其实施的所有措施不改变文物原貌且保留文物完整的历史信息[4]。可再处理原则,指在考古发掘现场的文物或其他考古资料经过现场保护处理后,这些处理不对后续的修复和保护产生影响[5]。

根据文物保护的基本原则,考古发掘现场的临时固型材料应满足以下要求:

1) 可控去除,不与文物发生反应,去除后无残留。

2) 极性物质,可以与文物产生较好地结合,并在文物表面有较好的渗透性。

3) 廉价易得。

4) 施工工艺简单,使用安全。

1.2 常用临时固型材料

文物发掘现场可用于出土文物临时固型保护的材料主要有以下四种:石膏、聚氨酯泡沫、环十二烷以及薄荷醇。

石膏,主要成分为碳酸钙,常温凝固后呈白色固体,具有一定硬度,被广泛用于工业、建筑业、医疗、食品等领域。自上世纪50年代起,也常被用于考古发掘现场文物的临时固型。但由于其凝固后硬度较大,在去除环节需要使用锯子、手术刀等工具,可能对文物造成二次伤害,限制了其在文物挖掘出土阶段的使用[6]。

由多元醇和异氰酸酯组成的聚氨酯泡沫也常用于考古发掘现场的临时固型,与石膏相比,聚氨酯泡沫具有质量小、热导率小、施工工艺简单、发泡成型快速、防震效果好等特点[7]。但是其成分之一异氰酸酯属剧毒化学用品,会危害工作人员身体健康。

早在1995年,德国文物保护领域的研究人员Hangleiter就发现,环十二烷是一种非常适合于考古发掘现场脆弱遗迹临时固型的材料[8]。环十二烷是一种蜡状固体,具有高疏水性,化学性质稳定,在室温环境下可缓慢升华,符合对文物进行临时加固并整体提取的要求[9]。但环十二烷渗透性较差,只能对文物表面起到一定的加固作用,加固能力有限,而且与文物的粘合力较小,难以适应国内考古工作的复杂情况。此外,溶解环十二烷的非极性溶剂的闪点都很低,属易燃有机溶剂,使用区域需严禁明火并使用具有防爆功能的相关设备,这限制了环十二烷的大范围使用。

茄子瓜绢螟主要啃食茄子的叶肉,导致茄子的产量迅速下滑,使得茄子的品质有所下降。幼龄幼虫在叶背啃食叶肉,呈灰白斑。3龄后吐丝将叶或嫩梢缀合,居其中取食,使叶片穿孔或缺刻,严重仅留叶脉。幼虫常蛀入瓜内,影响产量和质量。

薄荷醇是薄荷和欧薄荷精油中的饱和环萜醇。左旋薄荷醇存在于自然界中一种唇形科植物-薄荷的茎叶中,可通过水汽蒸馏或萃取,再经酒精重结晶获得。与环十二烷相比,左旋薄荷醇在室温下具有更好固型强度与室温升华特性,保证了文物遗迹临时固型保护的可逆性与可再处理性[10]。

1.3 薄荷醇及其衍生物基本性能

1.3.1 薄荷醇理化性质 薄荷醇又名薄荷脑,分子式为C10H20O,化学名为5-甲基2-异丙基环己醇,英文名为Menthol。薄荷醇化学结构中有3个手性碳,共有8种立体异构体(图1),其中,L-薄荷醇熔点42~45 ℃,沸点214.6 ℃,相对密度0.890,折光率1.458,有较好的挥发性。

1.3.2 薄荷醇作为临时固型材料 中国科学院上海有机化学研究所的研究人员首先发现薄荷醇的特性可能满足临时固型材料的要求[11]。与环十二烷相似的是,薄荷醇也具有熔点低、易挥发的特点。但左旋薄荷醇与环十二烷的物理性质存在一定差异(表1)。左旋薄荷醇熔点更低,更适合文物挖掘现场脆弱遗迹临时加固;具有较好的亲水性与水润湿性,对潮湿文物的渗透性更好,更适合在潮湿环境中作业;分子中含有羟基,属极性分子,与文物间结合力更大,粘合性更强。并且薄荷醇在室温下即可挥发,符合文物提取的可再处理原则[12]。此外,薄荷醇作为调料或芳香剂,被广泛应用于非处方药与食品、日用品中,在规定剂量内是被认为无毒无害,不会危害工作人员身体健康[13]。

目前中国市场上,环十二烷主要依赖进口,其市场价约为左旋薄荷醇的四倍,且供货周期长,货源稳定性较差。与之相反,左旋薄荷醇在国内市场供应充足,货源稳定且价格较低。因此,左旋薄荷醇已成为进口环十二烷的理想替代品,在国内考古发掘现场脆弱遗迹的临时固型保护与文物整体提取方面得到了广泛应用。2009年,秦始皇兵马俑的工作人员首次将薄荷醇应用到考古发掘现场脆弱遗迹的提取;王春燕等将薄荷醇作用于秦俑彩绘遗迹的表面,通过扫描电镜观察薄荷醇加固挥发后在彩绘遗迹表面无残留,并成功应用到其他脆弱遗迹的提取,同时也探索了薄荷醇的使用工艺[14]。薄荷醇作为文物发掘的临时固型材料获得了国内考古学界的充分肯定,也引起了国外考古学界同行的高度关注[15]。

1.3.3 薄荷醇衍生物 左旋薄荷醇已被成功用于文物提取与脆弱遗迹的临时固型,并获得了国内外考古学界同行认可。在此基础上,通过化学方法设计合成更多具有薄荷醇母环结构的衍生物,实现对熔点、极性、水浸润性、挥发(升华)性等物理参数的有效调控,使其适用于不同环境中的文物提取与临时固型,成为目前文化遗产保护领域一个新的研究方向。

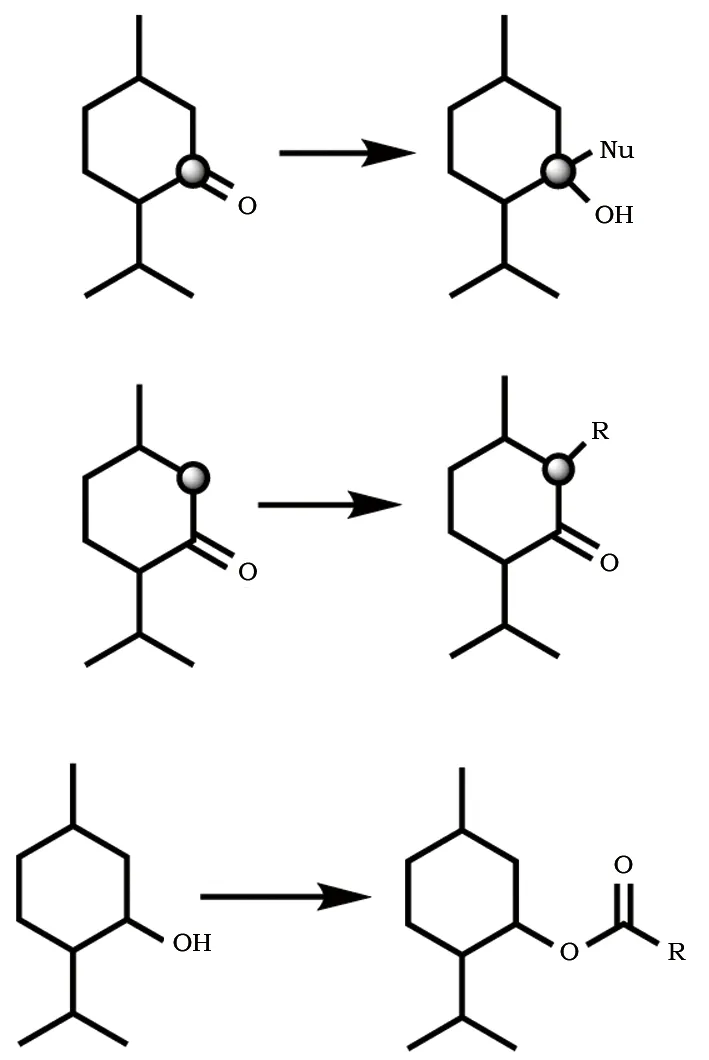

以薄荷酮为例,分子结构中含有羰基C=O和α-C两个可以改造的位点,对羰基C=O的亲核加成或对α-C上的活泼氢的亲核取代,均可合成薄荷醇衍生物(图2)[16]。

研究发现,在薄荷醇原有骨架基础上,合理引入亲水基团,可有效增加材料的亲水性,但会提升材料的固态-气态转变的临界温度,一定程度上抑制材料的挥发性;引入亲脂性基团,可提升材料的熔点,但同时会降低材料的亲水性。这对后续薄荷醇衍生物和类似物的分子设计具有一定的指导意义。

此外,利用薄荷醇结构中带有的羟基进行官能团的转化也是薄荷醇结构改造的重要方法,采用传统醇与羧酸合成酯的工艺合成乳酸薄荷酯[17]。实验对比乳酸薄荷酯与薄荷醇发现,乳酸薄荷酯在亲水性、提取能力、渗透性等方面的性能都优于薄荷醇,但固沙强度不高。

图2 薄荷醇衍生物设计改造位点Fig.2 Modification sites of menthol derivative

1.4 薄荷醇提取脆弱遗迹流程

1) 前期准备。提取遗迹前,详细记录原始信息,使用拍照、绘图、信息描述、档案记录等方法。拍整体照片时,需在文物旁放置比例尺。绘图是根据比例尺放大或缩小,在坐标纸上绘制文物线图。

2) 样品采集。在加固,提取遗迹前,采集原始样品。样品采集要全面,包括泥土、污染物、苔藓等。

3) 遗迹表面污染物的初步清理。使用毛刷、竹片等工具对遗迹表面进行初步清理,使遗迹大致轮廓露出。

4) 遗迹预加固处理。此步骤针对材质疏松、脆弱、严重糟朽的遗迹,采取水溶性加固剂渗透加固的方法。在使用加固剂前,需要进行加固剂浓度梯度实验,选择最佳浓度。

5) 分割提取范围。对于体型较小、形状规则的遗迹,可整体提取,对于不规则的遗迹,则需分块打包提取。分区时,最好从遗迹自身裂缝处开始分割。

6) 纱布包裹。使用纱布将遗迹充分缠绕、包裹,以避免过多薄荷醇渗入遗迹本体。

7) 熔化薄荷醇。水浴加热至薄荷醇熔化,用毛刷将适量薄荷醇液体涂至纱布包裹遗迹表面。

8) 提取遗迹。待薄荷醇凝固后,提取遗迹。

9) 存放。将提取好的遗迹放置通风处,待薄荷醇升华后进行下一步处理。

2 薄荷醇在文物发掘中的应用

薄荷醇作为临时固型材料,其渗透性适宜,固化效果好,又不会危害工作人员身体健康,具有很强的普适性与实用性[18-19],已被广泛应用于考古发掘现场的脆弱遗迹临时保护。

2.1 秦俑一号坑脆弱遗迹提取

秦始皇兵马俑由7 000多个真人大小的多色兵马俑、马、木制货车和青铜武器组成,在1987年被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》,被誉为“世界第八大奇迹”,不仅是中国最著名的文化遗产之一,也是世界文化遗产中极其宝贵的财富,对我国古代政治、军事和科学文化的研究有着非常重要的历史价值和意义[15]。T23:G11:38号俑遗迹是秦始皇兵马俑一号坑第23探方,11过洞,出土38号陶俑背部的彩绘生漆压痕。在38号陶俑提取后,发现俑铠甲、靴印在土表层的压痕轮廓清晰,部分色彩和漆皮保留较为完整,这在一号坑内实属罕见。根据彩绘、漆皮的完整性与后期展览陈列的实用性,研究人员决定对于38号俑遗迹只提取腿部和左肩臂。将38号俑腿部与左肩臂用纱布包裹好后,将熔化的薄荷醇涂刷至其表面。涂刷完成后,待薄荷醇凝固,固定好遗迹安全提取,整个提取过程没有发生断裂和崩塌。将提取的遗迹放置阴凉处,等待薄荷醇自然挥发。遗迹保存完好,彩绘与漆皮保留完整,无卷曲与剥落,色泽亦与提取前一致。

2.2 红军首份军报《浪花》抢救性修复保护研究

1929年7月27日,红四军政治部在闽西创办发行了首份军报《浪花》,用于宣传战绩、发动群众、揭露和打击敌人[20]。历经数十载风雨洗涤后,1994年在福建省宁阳县城观音庙墙上发现一份《浪花》军报,这为研究红四军历史提供了宝贵资料。发现时,报纸与土墙牢牢粘在一起,长时间风蚀老化后报纸纤维与墙体的纸筋灰层融为一体,由于土墙的不断风化,报纸本体出现严重起翘、脱落、酥粉等损毁,给报纸的提取造成严重困难。在去除原土层时,为防止对报纸造成损害,研究人员选用薄荷醇对纸筋灰层进行临时加固,将熔融薄荷醇多次均匀涂刷于覆盖在纸筋灰层的棉纱布上,待薄荷醇完全凝固后,凿除夯土层,凿除后继续用薄荷醇进行临时加固,循环多次,直至完全去除和整体加固,进行后续修复工作。

2.3 谢尔塔拉墓地M11棺盖揭取

谢尔塔拉墓地位于内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区谢尔塔拉镇东约5 km处,代表了公元7至10世纪活动在呼伦贝尔草原游牧民族的文化遗存,对于构建呼伦贝尔草原古代游牧民族考古文化体系、推动东北边疆地区考古和历史研究有重要意义[21]。

谢尔塔拉墓地M11距地表深约200 cm,棺盖纵向平铺于棺侧板上,由3块木板组成[22]。由于长期埋藏以及上方回填土体的重压,棺盖中部区域出现塌陷,棺盖表面凹凸不平;还由于M11埋藏环境干燥,土体含水率偏低,造成棺木本体收缩变形,形成若干大小不一,形状各异的条状体;此外,经过长时间埋藏,棺盖外观尚能保持原有形态,但已失去固有强度。为保证遗迹完整性,在提取前需要对棺盖进行临时加固:首先对棺盖表面进行清理,再整体覆盖纱布,后涂刷薄荷醇,待薄荷醇冷却固化后,整体揭取棺盖。

2.4 “南海一号”糟朽木质文物提取

1987年,在中国救捞总公司与英国海洋探测公司合作打捞一艘印度公司沉船时,意外发现一艘南宋初期航行在海上丝绸之路的木质古沉船,前国家博物馆馆长将此南宋商船命名为“南海一号”[16]。随着“南海一号”考古发掘的进行,沉船内部的凝结物、船货、两舷船板、隔仓板等船体结构渐渐清晰,沉船船型渐渐暴露。在进一步发掘中发现大多数隔仓板木材松软,强度不高,有些甚至严重糟朽。针对不能直接提取的隔仓板,研究人员采用薄荷醇进行加固提取。首先通过纸吸降低隔仓板的含水率,再用纱布覆盖,并涂刷两遍熔融薄荷醇,待薄荷醇固化后提取,最后将提取的隔仓板用乙醇除去薄荷醇。去除薄荷醇后的隔仓板几乎与发掘现场的一模一样。此次使用薄荷醇对“南海一号”木构物件的成功提取说明薄荷醇可应用于糟朽饱水木质文物的提取,对我国水下考古的发展有重要作用。

2.5 战国古车遗迹提取

古车作为古代重要的交通工具与战争工具,对推动中华民族的发展曾经起着极为重要的作用,古车遗迹也成为见证历史发展的重要载体。中国古车除少数部件是青铜外,主要是由木材或藤条制作,考古发现的古车大多与泥土融为一体,提取难度大。

山东省褚家村东南部的两座大型“甲”字形墓葬(编号2016年临淄区敬仲镇褚家村M1,M2),M1规模较大,随葬器物以马车为主,由于盗扰及晚期墓葬影响,马车均遭到不同程度的损坏,但表层漆皮完好。经研究人员研究后,决定对马车用套箱法进行整体提取,但由于土壤强度不好,在提取前,需要对马车用临时固型材料进行加固处理[23],选用的临时固型材料为薄荷醇,在古车易破损开裂的部位,用滴管滴注进行预加固,接着将裁剪好的纱布覆盖于遗迹各表面,随后在纱布上均匀地涂刷熔融的薄荷醇,待古车内外、四周都加固好后,进行后续提取操作[24]。此次古战车的成功提取为解决墓葬中古车遗迹的提取难题起到积极作用。

3 总 结

薄荷醇作为环十二烷的有效替代品,已经在文物发掘与脆弱文物临时固型保护方面表现出了良好综合性能,在包括秦俑一号坑在内的脆弱文物遗迹提取方面获得了成功,得到了国内考古学界的认同,也引起了国际考古学界的广泛关注。由于文物发掘现场的环境、施工条件、文物种类与劣化程度都不尽相同,研究设计并制备适应不同使用要求的薄荷醇衍生物和类似物就显得十分重要。以薄荷醇衍生物为主体,设计合成具有梯度熔点、梯度加固强度和梯度挥发时间的临时固型材料,可为考古现场提供多样化、多功能集成化、高效便捷的固型材料。