“互联网+”时代苏南地区高职教育生态圈构建研究与实践

宋建蓉 庞晓琛

(江阴职业技术学院机电工程系, 江苏 江阴 214405)

一、长三角一体化经济带背景

区域经济一体化的主动权主要在企业和市场。从已有的经验来看,统一市场的形成,必须依靠企业的自主选择,政府应遵循市场规律,做好平台建设,尊重企业的选择,制订相应的政策。

长三角深度一体化的主要抓手是市场主导的产业重新调整,推动科技创新与产业升级,生态经济与工业经济的融合。

(一)产业进一步调整和分工

长江三角洲各地要素禀赋不同、已有产业集聚不同,继而形成的分工不同。如上海人才集聚,融资环境好,形成了一批中小科创企业;但由于上海建设用地紧缺、成本高,导致这些企业想要形成规模化就需要去江浙发展,最高形成了很多企业研发在上海、制造在江浙的形态。因此三省一市要需要做好引导和协调工作,建立跨地区的沟通平台,帮助企业与长三角各地方政府接洽。如举办长三角产业投资论坛,给政府招商引资搭建平台,同时,要注意统筹协调,梳理各自优势,避免重复竞争,更好的推动产业的重新调整和分工。

(二)生态经济与工业经济的融合

长三角几十年的开发和建设,造成了一定的污染,三省一市正在进行全面地治理。因此要重新优化产业布局,共建严格环境准入、治理协调机制,彻底控制和治理长三角的污染问题。而科技创新一体化是长三角生态环境治理一体化的根本途径。我们要通过推动产业结构升级、强化区域合作关系、诱导企业创新等多种市场一体化路径,影响长三角区域要素资源配置,促进生态经济和工业经济的融合。

(三)瞄准若干前沿领域,打造核心产业集群

根据多年来长三角地区的发展情况,长三角深度一体化首先要重点打造以人工智能为核心的智能产业生态圈和微电子产业集聚区。以上海、江苏和浙江为智能产业先导基地,通过实施“技术-产业-资本”一体化、“高校-企业-政府”一体化的三螺旋创业体制,全面提升产业急需人才培养、科学研究和公共基地产业支撑能力民间和政府形成合力。形成重要的经济增长带。

二是打造健康科技集群。长三角地区有坚实的健康科研和生物医药基础,如果能打破各种限制,将企业生产、科研、临床和高校等的力量进行整合,联合突破关键技术,并形成健康科技成果转化机制,共享和分配成果,完成区域内健康医学学科与产业发展的“大协同”。

(四)通过长三角一体化经济带的建设提升人民的获得感

首先是在不影响当地政府养老保险制度的根本利益的前提下,优化养老体系,提升人民的幸福感。因此,在长三角一体化建设中,要充分保证劳动者在各工作地的养老保险权益得到保障,减少流动人口相关权益的损失,因此,相关部门要借鉴其他地方的经验,避免因劳动力转移而出现转接障碍。其次,加强轨道建设,优化完善市域轨道交通网络,建成长三角地区高效的公路网、城际轨道网等。提升城市整体服务水平和对外辐射能力,进一步提升人民的获得感。

二、苏南地区高职教育生态现状分析

长江三角洲经济区是指由江浙沪三省市中包括上海、南京、杭州、苏州、无锡、扬州、南通、镇江、湖州、宁波、绍兴、舟山、温州、嘉兴、常州等16个地级以上城市组成的区域。长三角的崛起是在珠三角之后,20世纪90年代初,以浦东开发为龙头,以集体经济和私营经济为主的“苏南模式”和“温州模式”相伴随,带动整个长三角地区上了一个新台阶。

2010年,国务院正式批准实施《长江三角洲地区区域规划》,指出长三角地区力争在2020年,率先基本实现现代化。这就对区域经济一体化提出了新的要求。

长三角城市群内产业丰富多样,从制造业到互联网新兴产业都有领袖城市。近年来,长三角城市群二产占比从46.7%下降到43.2%,三产占比从49.6%上升到53.3%。主要是由于建筑业有所放缓,但产业结构实际上是处于升级状态。大量的先进制造业兴起,如南京的高端装备制造业、苏州的电子业、合肥的现代显示业。在以制造业产业升级为主导的情况下,长三角相关的金融业和现代服务业也取得了长足的发展,如以杭州阿里巴巴为代表的互联网经济的崛起,上海国际金融中心建设持续推进。

苏南地区地处中国东南沿海长江三角洲中心,是江苏经济最发达的区域。一般广义上苏南地区是指江苏长江以南五市:南京、苏州、无锡、常州、镇江。狭义上的理解是特指苏锡常地区。本文重点分析苏锡常地区。近年来,苏南地区的经济持续快速发展,苏州的经济总量一直处于全省第一,无锡、常州也是在江苏全省名利前茅,特别是苏南的县域经济,涌现出了以昆山、江阴、张家港等全国县域经济排头兵,在全国县域经济排行榜上长期占据前几名。苏南地区经济立足于服务上海,面向华东地区,走出了一条有自身特色的经济发展道路。

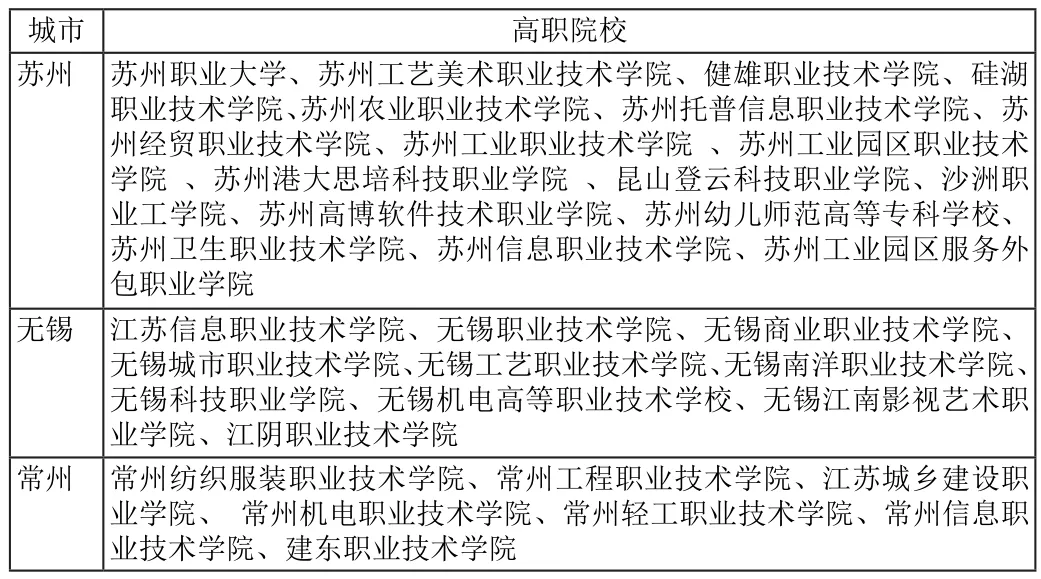

表1 苏南地区高等职业院校一览表

由表1可见苏锡常地区高职院校数量较多,每个地级市均有数十家高职院校,如此的高密度在全国范围也是比较少见。由于地方政府连年投入较大,该地区的高职院校涌现出了无锡职业技术学院、苏州工业园区职业技术学院等全国示范性高职院校,办学效果在全国范围也处于领先地位。

苏南地区职业院校的专业设置几乎涵盖了所有应用型专业,覆盖了第一、第二和第三产业。同时,又有一批依托区域强势产业而形成的特色专业,如无锡工艺职业技术学院的陶瓷类专业、苏州工业园区职业技术学院的机电类专业、无锡职业技术学院的计算机控制类专业、常州纺织服装职业技术学院的纺织专业等。以笔者所在的江阴职业技术学院为例,有机电、计算机、电子等七个系部,依托江阴本地的制造业龙头海澜集团、华西集团等强势企业每年为地方企业培养数千名合格的毕业生,同时又与当地企业合作,开展科研,取得了一些成果。

以上这些高职院校每年为当地培养了大批应用型人才,还为上海、浙江等长三角地区的企业发展做出了巨大的贡献。

三、目前高职院校与当地企业的合作主要有以下三种模式

(一)科研方面的合作,高职院校利用自身的科研人才优势,为企业解决实际问题,帮助企业加强内部管理,提高企业的核心竞争力。

(二)就业方面的合作,高职院校利用定向培养等模式为企业输送合格的员工,解决企业的用工难问题,同时企业也解决了高职院校的毕业生就业问题。

(三)员工培训方面的合作,企业在发展过程中需要提高自有员工的素质,高职院校利用成人教育输出,为企业进行订单化培养,为企业解决老员工学历培训及新员工的就业培训。

四、目前高职院校与企业的生态发展存在一些问题

(一)职业教育不能引领企业的发展方向

由于职业教育的前瞻性存在一定的问题,对企业发展的方向和技术的前沿把握不足,从而导致企业的发展与高职教育有脱节的现象,一方面企业需要的高素质技工严重短缺,另一方面高职毕业生整体素质还是较低,学生人数不少,精品不多的现象很普遍,各高职院校宣传时夸大了优秀毕业生的表现,对绝大部分的普通毕业生现状选择性的忽视。

(二)行政区域条块分割限制了高职院校的发展

行政区域的限制导致高职院校之间的交流很难做到制度化常态化,造成某些弱势地区弱势专业的发展受到极大的限制,尤其是夸地区的交流,比如苏南地区和上海地区的高校交流与合作的项目很少,在目前长三角区域经济一体化的前提下,闭门造车搞教育很难有高质量的教育产出,校际交流、校企交流必须有全球化的视野,突破区域限制,才能有良好的发展。

(三)高职院校的发展没有取舍,都想求全求大

一个地区总有优势产业和弱势产业,高职院校的发展总离不开地方经济的产业发展,所以对个专业的发展不能求全求大,大而不强反而限制了专业的发展,高职院校要下大力气整合专业,突出地方特色,引领产业发展。

(四)苏南地区高职教育生态圈发展存在问题原因分析

1.由于中小企业众多,所以企业规模偏小,利润不高,用于产品研发的资金投入较少,在科研方面与高职院校合作较少。

2.由于企业规模较小,用工数量较少,与企业的订单化培养人才只有大的企业集团才有合作的可能,整班的定向培养小企业消化不了。

3.由于员工数量较少,导致培训人员较少,对于小企业的培训合作程度相对来说比较表层,深入合作有难度。

五、苏南地区高职教育生态圈构建探索

苏南地区高职教育生态圈的构建,在此笔者提出几点建议:

(一)破除地域限制,加强院校和校企之间的合作

高职教育的发展要盯紧本专业发展的前沿企业,找准能代表该行业最前沿的代表企业深度合作,不要蜻蜓点水浮于表面,与企业合作共建专业教育平台,要有前瞻性的眼光,有服务意识,使企业与高职院校共同发展。

(二)加强顶层设计,打造苏南地区优势产业群

一个地区要大发展离不开顶层设计,在目前长三角一体化的进程中更离不开制度上的创新,苏南地区各县市区经济实力均比较强,要避免各自为政的单打独斗方式,资金和技术的投入要形成合力,避免重复投资重复建设互相竞争,要在苏南地区形成全产业链的若干优势企业群,高职院校的发展依托优势产业群,深入合作,做到企业与高校共同发展,你中有我,我中有你。

(三)高职院校加大力度教学改革,以专业前沿企业为目标,培养综合能力突出的精品学生

高职教育的培养目标就是企业短缺的人才,目前企业最缺的就是高技能的复合型人才,目前对人才的要求越来越高,要求既要懂技术又要会管理,这就对高职教育提出了更高的要求,高职教育要营造企业运行的场景,对标企业管理的实际情况设置教学场景。

——长三角油画作品选之四