“当作”类判断动词的句法语义框架和主观性差异考察

李梅秀

(云南民族大学文学与传媒学院,中国 昆明 650504)

一、引 言

现实生活中,人们常常把不同的事物加以联系并在心理上对它们作出等值判断,比如把本身并不具备价值的纸币作为价值符号进行商品交换,把一类事物当作另一类事物来理解或处理。语言中也有表达这类认知图式的典型结构。张旺熹(2001)将这种对两个事物进行关联并在心理上作出等值判断的过程称为“等值图式”,并指出“等值图式绝大多数情况下是在‘把’字句中用判断动词‘当作’‘看作’‘当成’‘说成’‘称为’等来表达的”。

初步观察“把”字句语料以及含这类判断动词的语料,我们也发现“把”字句和这类词之间有一种优先互选的倾向。另外,这些词用在“把”字句中构成的等值图式,具有心理上的方向性。目前关于动词方向性的研究很多(如:邱广君,1999;王涛,2007;邹文洁,2009等),涉及动词在物理空间、社会空间、心理空间和数量空间等范畴的方向问题,但主要探讨的是行为动词、趋向动词、社会空间动词等,判断动词的方向性则鲜有涉及。

这类判断动词除了在句式选择、心理方向性方面具有诸多共性,在语义上也很接近。其中,比较典型的一组是:“当作”“当成”“看作”“看成”“作为”和“视为”[1]。它们都有“当作”义,《现代汉语词典》(第六版)中基本上用它们互相释义。有研究也将其中一些词视为同义词,不做区分(如:林秀琴,2000)。

但在实际语料中,这些词语不能互换的情况很多,而那些可以互换的,换了之后所表达的语义也会发生变化。如:

(1)中央决定将2300元作为农民新扶贫标准。

*中央决定将2300元当作/当成/看成农民新扶贫标准。

(2)不少人把教育事业看作是消费事业。

*不少人把教育事业当作/作为是消费事业。

(3)关键时刻乘务员是救命的使者,不要再把他们当作服务员对待。

*关键时刻乘务员是救命的使者,不要再把他们看作/看成/视为服务员对待。

(4)现在很多人已经把过年看成了一种负担,喜欢放假但不喜欢过年。

*现在很多人已经把过年当作/看作了一种负担,喜欢放假但不喜欢过年。

目前只有少量研究涉及到其中一两个词的对比。如,王红旗(2009)考察了“当作”和“看作”的异同,认为“当作”的意义可概括为“在行为上把A处理为B”(包含了“在心理上把A处理为B”),而“看作”的意义为“在心理上把A处理为B”。因此,他认为“当作”在语义上蕴含“看作”。另外,该研究还从句法和搭配的角度进行了分析,发现“当作”可以出现在连谓句式中,但“看作”不可以;“当作”后带“是”的句子只有4%,而“看作”后带“是”的句子有41%;“当作”的宾语既可以是客观性的,也可以是主观性的,而“看作”的宾语一般是主观性的。该研究基本可以解释例(2)中“看作”为什么不能替换为“当作”,但也不可以换成“作为”是否源于相同的原因,还需通过实际语料的分析来确定。金贞子(2008)也从语义和句法的角度分析了“当作”和“看作”的异同。该研究提出:表“认为、看成”义时,这两个词可以互换,而表“作为”或“以为”义时只能用“当作”。在句法方面,这两个词的共同点为都用于被动句和“把”字句。这两个研究区分了“当作”和“看作”在句法和语义方面的异同,在对这组同义词的辨析上提供了可借鉴的思路。但是除了这些方面,“当作”和“看作”在句式和句法结构分布上的细微差异,在认知机制和语义倾向等方面有无差异,与“当成”“看成”“作为”“视为”等有什么异同,尚不清楚。

本文拟通过实际语料的统计分析,从句式分布和句法结构、心理方向及其背后的认知机制等方面系统考察这组词的句法语义和主观性差异。

二、研究方法和语料来源

(一)研究方法

采用基于语料库的统计研究方法,根据“当作”类动词的各种属性在语料库中的分布情况来考察它们的异同。为了方便表述,我们把这类判断动词所构成的等值图式前后两项分别称为“原项”和“等值项”。如:“把A作为B”中,A为原项,B为A的等值项。

(二)语料来源

为了保证所用语料能够覆盖这些词的各类用法,覆盖尽量多的体裁。我们抽取了两个语料库中的语料。一个是北京大学的CCL语料库,另一个是北京语言大学大数据与语言教育研究所开发的BCC语料库。

CCL语料库的语料源于报刊、文学作品等比较规范的书面语(詹卫东、郭锐、谌贻荣,2003;詹卫东、郭锐、常宝宝、谌贻荣、陈龙,2019)。BCC汉语语料库的语料来自报刊(20 亿)、文学(30 亿)、微博(30 亿)、科技(30 亿)、综合(10 亿)等多个领域,语料的覆盖面较广(荀恩东、饶高琦、肖晓悦、臧娇娇,2016)。

我们每个词标注了1000个例句,共标注了6000个例句。下文中表2、表3、表4和表5的数据均来自这6000个例句。其中,每个词对应的1000个例句一半来自CCL语料库,另一半来自BCC语料库。所有语料都通过随机抽样的方法提取。

三、句式分布和句法结构

(一)句式分布

初步观察语料,发现“当作”“当成”“看作”“看成”“作为”和“视为”多用于“把”字句,分别从CCL语料库和BCC语料库中各抽取了3000例“把”字句,并穷尽地统计了这6000个“把”字句的动词,发现这六个词的出现频率都很高(见表1)。

表1 “把”字句中出现次数排在前20的动词/动词短语

从这个表中可以看到,“当作”“当成”“看作”“看成”“作为”“视为”都是“把”字句高频动词,在6000条“把”字句中出现的次数均排在前20以内。

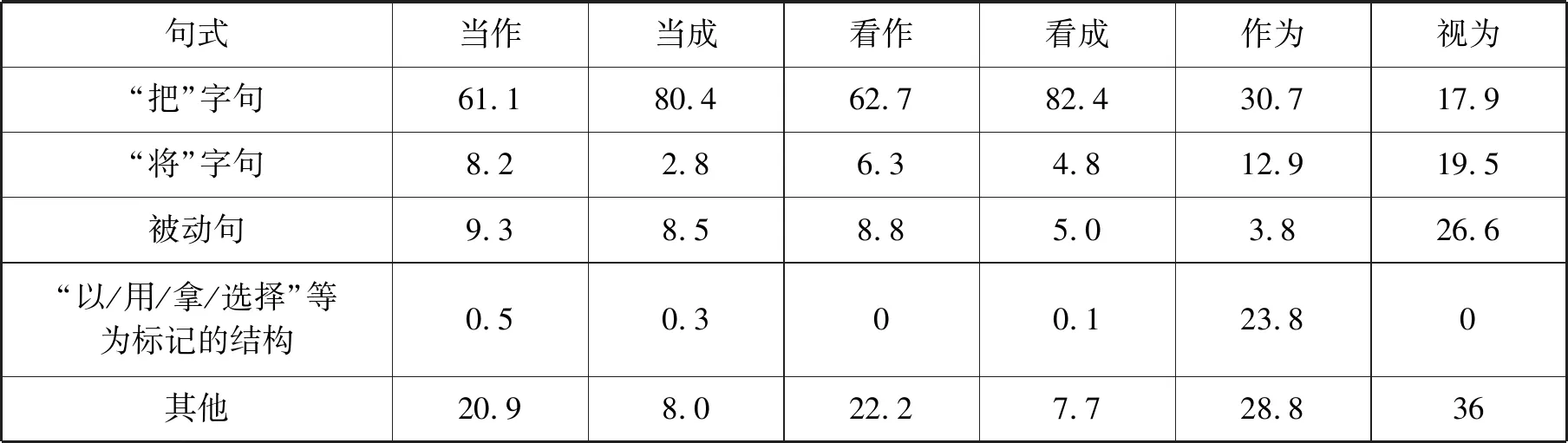

那么换一个角度,从这几个动词可用的句式来看,它们是不是也都倾向于用在“把”字句中呢?我们分别统计了这六个词的句式分布。发现这组词适用的句式基本上可以分为表2所示的五种类型。

表2 “当作”类判断动词的句式分布情况(单位:%)

从表2的结果可以看出,这组动词主要用在“把”字句、“将”字句、“被”字句,以及与“把”字结构类似的句子中,这类句子以“以”“用”“拿”等词作为标记。因此,这组词常用的基本句法结构为“把/将/以/用/拿等+……+V+……”或“……+被+V+……”,其中标记词除了常见的“把、将、以、用、拿”,还有“使用、采用、运用、利用、选择、选用、选取、选出、挑选”等,这些词常与“作为”配合出现,频率很低。

从分布上看,“当作”“当成”“看作”“看成”更倾向于用在“把”字句中。其中,“当成”和“看成”绝大多数用于“把”字句,“作为”和“视为”用于“把”字结构的比例相对较小,“作为”在句式的选择上受限制最小,除了“被”字句,在其他各类句式中出现的频率都比较高。“视为”多用于常见的“把”“将”“被”字结构和其他无特定标记的结构,但几乎不用于“以”“用”“拿”“选择”等作为标记的结构中。六个词按“把”字句倾向性的排序为:当成、看成>当作、看作>作为>视为。

(二)句法结构

在整理语料的过程中,我们发现,虽然这组词所适用的基本句式差不多,但是在相同句式中具体的句法结构还是有一些差异。因此,我们将这组词最常出现的三种句式划分为更具体的句法结构,每个句式分出3类子结构,一共得到9种句法结构。为了方便统计分析,我们只分析包含介词“把、将、被”、判断动词、原项和等值项的核心结构,忽略其他成分。具体的句法结构分类如下:

1.把+原项+V+等值项

(5)至于空话 ,大家都{把它【当作】护身符},在日常生活里用它揩揩桌子、擦擦门窗 。

2.把+原项+V+是/为+等值项

(6)有的资产阶级教育家{把受教育者的心理、生理特征【看作】是提出教育目的的依据}。

3.把+原项+V+等值项+VP

(7)洋泾浜的特点之一在于它是一定场合下使用的特殊语言,没有人{把它【当作】母语来学习使用}。

4.将+原项+V+等值项

(8)参与拆借的不仅是个人,上市公司也{将其【当作】重要利润来源}。

5.将+原项+V+是+等值项

(9)在他看来,空间生产不是指在空间内部的物质生产,不是{将空间仅【当作】是物质生产的器皿和媒介},而是指空间本身的生产……

6.将+原项+V+等值项+VP

(10)……赋予悲剧色彩的历史厚重话题,人们已经{将它【当作】乐观的喜剧效应来看待}。

7.原项+被/给+(施事)+V+等值项

(11){白羊座一直被人【当作】小孩子},一直被当作不懂悲伤的幼稚小孩子。

8.原项+被/给+(施事)+V+是+等值项

(12)用Buell(2004)的话说:“在认知理论中,{知识被【看作】是在学习者大脑中符号心智的构建},因而学习过程是这些符号表述进行……

9.原项+被/给+(施事)+V+等值项+VP

(13)……在工厂中,死机构独立于工人而存在,{工人被【当作】活的附属物并入死机构}。

以上例句中“{}”内的部分为我们分析的核心结构,下划线“”表示原项,“”表示等值项。各个判断动词的句法结构分布情况如表3所示。

表3 “当作”类判断动词的句法结构分布(%)

总体上看,六个词在9种基本句法结构中呈互补分布的状态。其中,“当作”和“当成”的分布相似,多用于“把+原项+V+等值项”和“把+原项+V+等值项+VP”结构;“看作”和“看成”的句法结构分布比较接近,多出现在“把+原项+V+等值项”和“把+原项+V+是/为+等值项”两种结构中。因此,“当作”“当成”与“看作”“看成”在句法上的主要区别是前两个词多用于连谓结构,后两个词多用于以“是/为”强化原项和等值项之间语义关系的句法结构,这在“将”字句和“被”字句中的分布上也有所体现。该结果与王红旗(2009)关于“当作”和“看作”句法分布差异的统计结果基本一致。

“作为”和“视为”的分布类似,多用于“把+原项+V+等值项”和“将+原项+V+等值项”两种结构;但是“视为”还常用于“原项+被/给+(施事)+V+等值项”结构,这是二者的主要区别。另外,“作为”用于连谓结构的比例高于“视为”;“作为”不用于以“是”强化语义关系的“将”字结构和被动结构,“视为”可以用于这两种结构。

总结这组词在句法分布上的异同,共同点表现在“把+原项+V+等值项”是这六个词共同适用的典型结构。主要差异是:在“把+原项+V+等值项”以外的结构上,“当作”“当成”、“看作”“看成”和“作为”“视为”三对词大致成互补分布的趋势;与其他两对相比,“作为”“视为”用在“将”字句中的比例较高,具有较强的书面语色彩;“当作”“当成”“作为”常用于连谓结构,几乎不用于“是/为”作为强化标记的结构中,而“看作”“看成”的分布与此相反。因此,一般较正式的书面材料中“作为”和“视为”替换为“当作”“当成”或“看作”“看成”后就感觉不太得体,如例(1);一般用于“是/为”作为语义强化标记的句子中,“看作”“看成”不能替换为“当作”“当成”“作为”,如例(2);而出现在连谓结构的“当作”“当成”“作为”不能替换为“看作”“看成”“视为”,或者替换以后语感上不太得体,如例(3)。

由于连谓结构更强调行为上的“处理”,而以“是/为”强化语义关系的结构更倾向于心理上的“处理”,从这个角度讲,“看作”“看成”的主观性强于用在连谓结构的“当作”“当成”。

四、认知和语义

“当作”类动词不仅适用句法和基本语义十分相似,在使用中构成的基本认知图式也一样,均为如图一所示的等值图式。

图一 “当作”类判断动词的位移图式

这六个词的位移图式本质上都是将“某事/物”在心理上等值为“另一事/物”,其中,“当作”“当成”“作为”包含行为上的处理,而“看作”“看成”“视为”则多为心理层面的处理。这个图式的核心是将原项“等值处理”为等值项,从原项到等值项的转换机制可以看出主观“处理”的程度以及心理上的判断或评价倾向。因此,我们进一步考察了从原项到等值项的具体性变化以及位移方向。

(一)从原项到等值项的转换模式

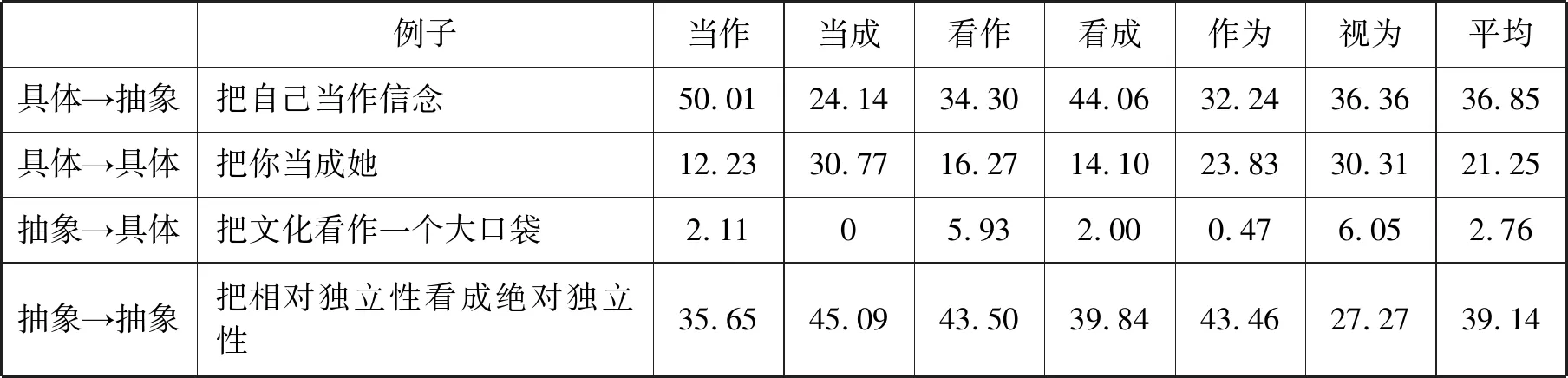

通过对比原项和等值项的语义,发现原项到等值项的转换可按语义的具体性分为四种情况:具体→抽象;具体→具体;抽象→具体;抽象→抽象。对应的例句和分布情况如表4所示。

表4 原项到等值项的转换情况(单位:%)

从这个统计结果来看,这组词构成的等值图式有一个共同特点:等值判断的结果多为把具体事物等值处理为抽象事物或把抽象事物等值为另一种抽象事物,其次是将具体事物等值为另一具体事物,很少将抽象事物等值处理为具体事物。这可以用认知语言学中的隐喻理论来解释,在日常生活中,人们往往参照有形的、具体的事物去认识无形的、抽象的事物,参照自己比较熟悉的的事物去认识与之相似的新事物,从而构成了不同概念之间相互关联的认知方式。因此,“当作”类判断动词构成的认知图式也表现为更多的从具体的概念域向抽象的概念域映射,或者从人们熟知的具体概念到具体概念的映射、抽象概念到抽象概念的映射。

另外,“当成”“作为”“视为”将具体事物等值处理为具体事物的比例比其他三个词高一些。这是因为“当成”“作为”在很多情况下伴随着行为上的处理,这样的话如果原项是具体事物,只能等值处理为另一种具体事物,而不是等值为抽象事物,因此从具体到具体的转换比例高一些。而“视为”的主观性相对较强,既可以将具体事物主观等值为抽象事物,也可以赋予具体事物新的特征,主观等值为另一种具体事物,因此“视为”构成的“具体→具体”转换比例也比较高。

(二)原项到等值项的位移方向

这六个词都构成了一个从原项到等值项的位移图式,隐含主体(主观判的发出者)的评价、认识和态度等,因此,其在社会评价或感情色彩上的位移方向是值得考察的一个问题。我们将“当作”类判断动词等值图式中原项到等值项的位移方向按“原项的社会评价或感情色彩→等值项的社会评价或感情色彩”的框架分为平移、上移和下移三类[2]。具体如下:

平移:中性→中性;贬义→贬义;褒义→褒义;一般→一般;重要→重要,或者原项和等值项地位、等级、水平等相当。

上移:中性→褒义;贬义→褒义;一般→重要;一般→严重;不太严重→很严重;不太符合意愿→符合意愿等。

下移:中性→贬义;褒义→贬义;重要→一般;严重→一般;很严重→不太严重;符合意愿→不太符合意愿等。

例:

(14)我愿意把每次人生轨迹里遇到的人【当作】朋友来对待。

(15) 再如“晚霞之镜”一节,把火车的玻璃窗【当作】一面镜子,让远山之巅红彤彤的晚霞同叶子的面影叠印。

(16)过去欧洲人把美洲印第安人【看成】是野蛮人、愚昧人。

例(14)中“每次人生轨迹里遇到的人”没有好坏或轻重之分,而“朋友”对于主体“我”来讲,比“我”一般认识的人更重要,因此,该句从原项到等值项的位移方向是上向的。例(15)“火车的玻璃窗”和“镜子”是相似但发挥不同功能的东西,虽然将“玻璃窗”当作“镜子”,在主观上赋予了“玻璃窗”一个新的功能,但与原来的功能比较,并无好坏、重要与不重要之分,因此该句从原项到等值项是平移。例(16)“美洲印第安人”与其他人类一样,没有好坏、贵贱之分,将他们等同于有明显贬义标记的“野蛮人、愚昧人”,心理位移方向是下向的。

表5 “当作”类判断动词原项到等值项的位移方向分布(单位:%)

如表5所示,六个词在位移方向上的分布有一定的差异,大致成互补分布的状态。“当作”“看作”和“作为”构成的心理位移多为平移和上移,“当成”多为平移,“看成”多为平移和下移,“视为”多为上移和下移。

含“作”的三个词位移方向为上移的比例最高,可能与“作”的本义有关。“作”的本义是“人起身”,《说文解字》的解释为:作,起也。如:《礼记·少仪》中有“客作而辞”,《论语·先进》有“舍瑟而作”。现代汉语中“作”有“起、兴起”之义,如“振作”“枪声大作”。“当作”“看作”“作为”中的“作”有[+上升]、[+充当/作为]之义。因此,构成图式的位移方向倾向于上移。位移为下移时,多数实际上也不是真正的下移,比如,“作为”“当作”等在“把”字句中表达下移时一般为疑问句,或带有否定副词,或者构成下向的位移图式时多以被动句来实现。

而“成”的语义特征为[+变化]、[+判断/作为]、[+结果],没有向上或向下的倾向。因此,“当成”和“看成”在位移方向上并不受限,“视为”在语义上也没有方向上的倾向性。由于“当作”“看作”“作为”主要用来实现上向的心理位移,因此需要表达下向的心理位移时多用有相同位移功能,但方向上不受限制的“当成”“看成”和“视为”来实现。从而在位移的分布上呈现出互补分布的趋势。

从表5中看到的另一个规律是:与“作为”“当作”“当成”“看作”“看成”相比,“视为”的图式中,位移方向多为上移或下移,平移的情况比较少。原因可以从主观性的差异上寻找。

首先看三种位移方向在主观性上的差异。由于平移图式中从原项到等值项的情感/评价几乎不变,融入的主观判断较小,而上移或下移的图式中从原项到等值项的情感/评价有从“较好”到“较坏”或者从“较坏”到“较好”的变化,在位移处理中需要融入更多的主观评价/判断。因此,在这三种位移方向上,平移的主观性是最小的。再比较上移和下移的主观性,下移所融入的主体(位移的发出者)主观性要高于上移。因为一般人们在认知上倾向于把事物往好的方向“处理”,“上移”符合普遍的价值取向,容易得到大众的认可,相对较客观,而下移与此相反,是主体本身较主观化的“处理”。因此,从主观性上看三种位移方向的主观性从强到弱为:下移>上移>平移。

再看这个六个词的语义和对应的认知属性。“视为”的中心语素是“视”,因此,“视为”的隐喻投射为从视觉域投射到主观认知域,主观性非常强。而“当作”“当成”“作为”有存在客观意义的“当”(本义:两块田相当、相等;强调两个事物相当)或有行为动作义的“作”,“动作性”较强,认知投射为从客观、行为域投射到主观认知域,主观性均弱于“视为”,因而情感上平移的情况更多。“看作”和“看成”在隐喻投射上属于从视觉域投射到主观认知域,因此主观性比“当作”“当成”“作为”强,而“看作”含有行为动作义的“作”,主观性略弱于不带这类语素的“视为”和“看成”,从实际位移方向上看,“看成”的主观性也比“视为”弱一些。

综上分析,从位移方向的分布、语义和认知属性来看,六个词的主观性从强到弱大致为:视为>看成、看作>当作、当成、作为。

五、结 语

通过以上分析,“当作”“当成”“看作”“看成”“作为”和“视为”的异同主要体现在以下几个方面:

句式选择方面,这六个词都常用于“把”“将”“被”三类句式。除了“视为”,其他五个词均为“把”字句高频词。六个词用于“把”字句的频率从高到底的顺序是:当成、看成>当作、看作>作为>视为。存在这种规律的主要原因是:“当作”类判断动词主要功能为实现主观心理位移,而“把”字句的主要功能就是实现各种位移,因此双方在语言表达中会优先互选。根据语言中这种“有特定功能的词汇优先选择与具有同等功能的句式结合”的特点,我们可以在语言教学中将二者结合起来进行讲练,强化特殊词汇和句式的功能和用法。

句法结构方面,“当作”和“当成”相似,“看作”和“看成”相似,“作为”和“视为”相似,三对词形成互补分布的状态。本质上是“当作”“当成”与“看作”“看成”在主观性的强弱程度上存在互补,“作为”“视为”与“当作”“当成”“看作”“看成”在语体上存在互补关系,前者多用于书面语特征较强的句法结构。

从六个词在认知图式中对前后项的转换和形成的位移方向,以及各自的语义特征来看,这组词的相同之处是都倾向于将具体或抽象事物等值为更抽象的事物,很少将抽象事物主观等值为具体事物。在位移方向上与句法结构类似,也呈互补分布状态。

结合句式分布和句法结构、从原项到等值项的转换特征、位移方向的分布与各个词的语义特征,得出六个词的主观性从强到弱大致为:视为>看成、看作>当作、当成、作为。

从对这组词的考察结果来看,词汇与句法在语言使用中会根据自身的“功能特长”互选,一些具有特定功能的同义词家族与具有同等功能的句式或句法结构优先互选。并且在相似的句式中根据词义的特征表达不同的语义,形成“各司其职”的互补状态。因此,在考察这类同义词家族成员较多(通常为三个以上),语义上非常相近,很难区分,但又不能替换的同义词时,从它们对句法结构的选择及其反应出的功能差异上进行区分是一种可行的办法。

注释:

[1] 因“视为”可以拆分为“视……为”来使用,两者意思基本相同,因而词典中均未收录。但“视为”在语义和常用的句法结构上都与以上这五个词十分相近。且在语料库中“视为”的出现频率远高于“视……为”(如,BCC语料库中“视为”出现了27047次,“视……为”只出现了7402次)。因此,我们将“视为”看作与另外这五个词一样的整体来处理。

[2] 如果句子中有明确的主体(作出等值判断者),位移方向从主体的角度判定,若句中没有明确的主体,位移方向则根据一般大众视角、道德体系或价值观来判定。