1例骶前乳腺型肌纤维母细胞瘤病例报告及文献回顾

孙逸洲,张迪,王俊,胡邦,任东林△

1 中山大学附属第六医院肛肠外科 广东广州 510655

2 江西省人民医院二部普外科 江西南昌 330000

骶前肿瘤是一组疾病的总称,位置特殊,病理类型多种,可见于先天性肿瘤、炎性疾病,以及恶性肿瘤。就其总体发病率而言,骶前肿瘤相当罕见,有大型治疗中心的研究报道其临床发病率为1/40 000[1]。因其位置在体腔深部、临床表现无明显特异性,所以多在体格检查或者影像学检查时偶然发现。术前评估这些肿瘤时,影像学检查尤其是CT和MRI的作用举足轻重[2]。术前病理活检虽然对于鉴定骶前肿瘤的具体病理类型有帮助,但是由于存在肿瘤复发以及沿穿刺路径转移的可能,因而目前对此方法存在争议[3]。

近10 年来,中山大学附属第六医院肛肠外科和中西医结合肛肠外科团队已治疗超过120例骶前肿瘤病例,获得良好的治疗效果,积累了丰富的临床经验。本文通过展示1例临床特征典型的骶前乳腺型肌纤维母细胞瘤患者的治疗过程和影像学资料,论述该罕见疾病的诊治要点,以供广大同行进一步了解、分析及探讨该类疾病。

1 临床资料

患者男性,49 岁,因“骶尾部疼痛不适4 月余”就诊。自诉4 月前无明显诱因出现骶尾部疼痛,呈持续性隐痛,渐进性加重,无放射痛,无畏寒发热,无腹痛腹胀,无恶心呕吐。入院前5天患者突发大小便困难,排便时间延长,排便费力,偶可排少量黑便,为不成形稀便,小便颜色未见明显异常,遂至当地医院行MRI 检查,结果示:耻骨联合后右侧盆底巨大实质性占位性病变。为进一步检查及治疗,遂至我科就诊,于2019 年6 月10 日以“骶前肿瘤”收住院治疗。

既往史:3年前因意外跌倒致骶尾部外伤,予保守治疗(具体治疗措施不详)。

入院查体:腹部平坦,腹式呼吸,未见曲张静脉及手术瘢痕,无腹部膨隆、压痛、反跳痛等异常,肠鸣音正常。视诊见右侧臀部明显隆起、肛门牵拉变形(见图1),无红肿破溃;触诊肿物质韧,边界欠清,活动度一般,不可推动,无触痛。肛门指检:肛直环与肿瘤分界不清,直肠右侧壁受压,肠腔容积减小,仅容一指,无压痛,肠壁黏膜光滑,肛管直肠内未触及明显肿瘤,退出指套未见明显染血。

实验室及影像辅助检查:血常规、肝肾功能及肿瘤标志物未见明显异常,心肺功能经麻醉科评估可耐受手术。MRI检查结果示:1.右侧盆底会阴部占位,考虑间叶组织来源恶性肿瘤;2.L5~S1椎间盘突出;3.腰椎退行性改变。从MRI 影像可见骶前肿瘤巨大,上缘超过S4,内部信号不均(如图2,其中黄色虚线区域为肿瘤,红色虚线区域为耻骨联合,蓝色虚线区域为前列腺及精囊腺,绿色虚线区域为膀胱),肿瘤压迫直肠,与右侧肛提肌、耻骨直肠肌分界不清(如图3A,肿瘤右缘紧贴右侧闭孔内肌且其前缘邻近耻骨联合,其中黄色虚线区域为肿瘤,蓝色虚线区域为右侧闭孔内肌,绿色虚线部分为耻骨联合,红色虚线区域为受压迫的直肠;如图3B,其中黄色虚线区域为肿瘤,红色虚线区域为受压迫的直肠,蓝色虚线区域为尿道球部)。

图1 术前肛门外观

图2 术前盆腔MRI(矢状面)

图3 术前盆腔MRI(横切面)

内镜检查:因考虑直肠狭窄内镜通过困难,未行结肠镜。

穿刺活检:因肿瘤为实质性且影像检查考虑恶性可能性大,为避免肿瘤沿穿刺路径转移,未行穿刺活检。

2 治疗

2.1 手术过程

患者取折刀位,采用腰硬联合麻醉后常规铺巾消毒,取改良Kraske 切口,逐层切开皮肤、皮下组织,为增强暴露,切除尾骨。游离肿瘤,可见肿瘤占据右侧坐骨直肠窝并突破右侧肛提肌进入直肠后间隙,与耻骨直肠肌和肛提肌关系密切,因肿瘤巨大,有恶变可能,为保证肿瘤的en-bloc切除,遂锐性离断部分耻骨直肠肌,交替使用电刀、超声刀将肿瘤自耻骨直肠肌、肛提肌及直肠后壁完整切除(如图4),检查直肠后壁未见破损,直肠充气试验阴性,遂缝合耻骨直肠肌断端并关闭肛提肌缺损处重建盆底结构。彻底冲洗创面后留置引流管,逐层缝合皮下组织及皮肤(如图5)。术毕,切开肿瘤,肿瘤内部可见局部缺血坏死(如图6)。

图4 手术切除的标本

图5 术毕切口外观

图6 肿瘤内部观

2.2 术后处理

术后禁食1周,中心静脉给予肠外营养支持,因病灶范围巨大,切除后存在空腔出血可能,遂要求患者卧床1周。术后第1、3、5天常规抽血复查水、电解质及感染指标,常规床旁换药,引流液少于10 mL后拔除切口引流管。术后第15 天拆除切口缝线,切口一期愈合。术后病理结合形态及免疫组化标记结果提示:乳腺型肌纤维母细胞瘤,如图7。

图7 术后病理结果(HE)

2.3 随访

术后半个月复查,患者切口Ⅱ/A 愈合(如图8),自诉无肛门控便能力降低及失禁情况,Wenxer失禁评分0分。术后半年复查MRI未见肿瘤复发,肌肉及盆底重建效果良好,如图9A、图9B,其中,图9B中黄色虚线部分为重建后肛提肌,未见明显断裂。

图8 术后半个月切口外观

图9 术后半年盆腔MRI检查结果

3 讨论

3.1 骶前间隙的解剖

骶前间隙是一个位于直肠后的间隙,与其说是一个真实存在的空间,不如称其为一个潜在腔隙更加合适,在该区域,几种胚胎学起源显著不同的细胞在此汇聚,所以骶前间隙在人胚胎发育中占据了至关重要的作用,也正是因为如此,该区域可以发生各种各样的良恶性、囊实性病变。目前,不同文献对于骶前间隙的定义不尽相同,在此我们以《美国结直肠肛门外科协会结直肠肛门外科学》中的定义为准,骶前间隙为输尿管及髂血管之间、骶骨前方、直肠后方、上界为盆腔腹膜返折、下界为肛提肌及尾骨肌的一个潜在间隙[4]。骶前间隙由于其位置特殊,已然是一个手术难点,而它内部的一些结构更是增加了手术难度。例如,骶神经根就位于该区域,如术中不慎损伤,将会对直肠肛管功能以及性功能造成影响。如果单侧骶神经受损,即便是单侧所有骶神经,患者仍可能保持正常的直肠肛管功能和性功能,但如果是双侧S3神经损伤,那么患者往往会出现大便失禁症状[5]。所以,如果手术中需要切除骶骨暴露术野,外科医生必须熟悉硬膜囊、骶神经根、坐骨神经、梨状肌、骶结节和骶棘韧带之间的关系。从解剖结构来看,多数骶骨是可以切除的,因为只要S1保持完整,骨盆仍然可保持较好的稳定性,但是,如果仅有S1骶骨被保留,那么在术前或术后的放疗中很可能导致应力性骨折。因此,在仅剩S1骶骨的患者中,我们建议同时行脊柱骨盆融合术来增强其稳定性。由于该区域手术的复杂性,术前必须和患者沟通术中可能切除或者损伤到的神经、肌肉、脏器,以及术后对肛门直肠功能和生活质量产生的影响。

骶前筋膜是盆内筋膜壁层的增厚部分,覆盖骶骨及尾骨凹面、神经、骶正中动脉和骶前静脉。术中分离病变时,若不慎分离过深,破坏骶前筋膜并损伤其下方的骶前静脉,则可能引起棘手的骶前出血。主要原因如下:第一,这些静脉没有静脉瓣膜,通过椎体静脉和椎内静脉系统交通,当患者处于截石位,骶前静脉的压力为17~23 cm H2O,该压力是下腔静脉正常压力的2~3 倍;第二,椎体静脉的外膜在骶孔水平牢固附着于骶骨外膜(主要位于S3~S4水平),当血管受损时血管末梢通常回缩进入骶孔。因此,尽管是静脉出血,骶前出血仍可因止血困难而危及生命。

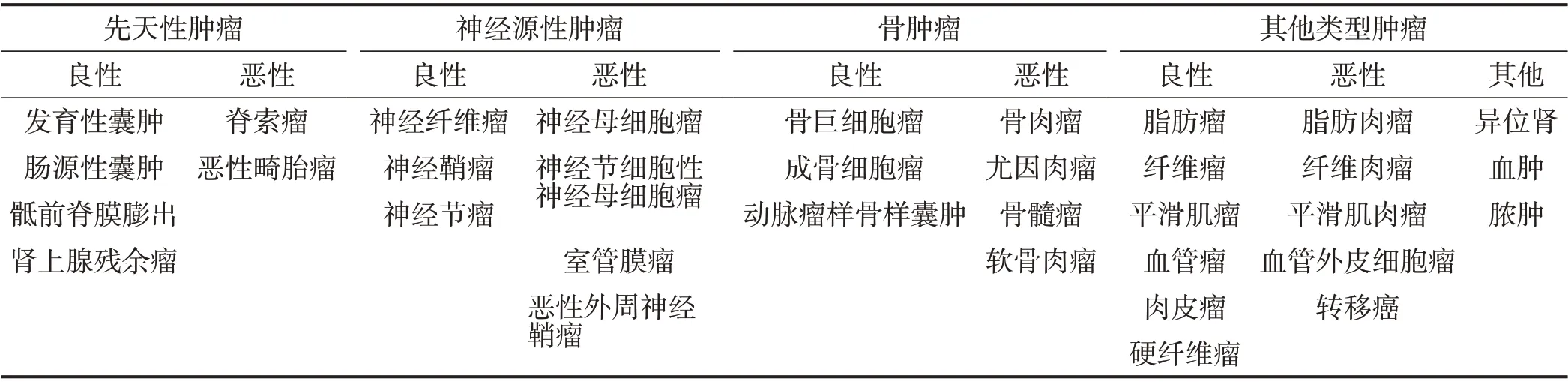

3.2 骶前肿瘤的分类方法

位于骶前间隙的肿瘤称为骶前肿瘤,因骶前间隙在胚胎发育过程中的特殊性,骶前肿瘤包含了一系列的组织学和胚胎学的类型,1975 年,Uhlig 和Johnson[6]首先对骶前肿瘤进行分类,他们将骶前肿瘤分为了先天性、神经源性、骨源性和其他类型,该分类方法广泛使用了多年。2003 年,Lev-Chelouche等[7]在原有分类基础上加入了良恶性分类,使骶前肿瘤的分类更加完善,见表1。掌握骶前肿瘤不同亚型的临床表现、恶变倾向对治疗方法的选择和预测预后至关重要。

3.3 乳腺型肌纤维母细胞瘤相关病理学信息

1987 年,Wargotz 等[8]首先报道了一种由梭形细胞、粗大胶原纤维束以及不同比例的脂肪细胞构成的肿瘤,Wargotz 认为该肿瘤为乳腺实质特发性的一种间叶性肿瘤。2001年,McMenamin等[9]通过研究调查9 例并非发生在乳腺的肌纤维母细胞瘤后发现,9例肿瘤均表现了与乳腺型肌纤维母细胞瘤相同的肿瘤形态及免疫表型,因此,他认为乳腺型肌纤维母细胞瘤不仅仅局限于乳腺实质,也好发于腹股沟区、会阴部等部位。此外,McMenamin 还进一步描述了其临床病理特征和形态学表现。2002年,WHO软组织肿瘤国际病理遗传学分类采纳了该命名,并将“乳腺型肌纤维母细胞瘤”单独列为新的肿瘤。根据WHO 软组织肿瘤分类第四版(2013 年)分类[10],乳腺型肌纤维母细胞瘤为纤维母细胞/肌纤维母细胞性肿瘤类别下良性肿瘤之一,据国外流行病学显示,该病可发生于35~85 岁成人,男女发病率无显著差别,但由于该病在老年男性及绝经后女性相对常见,有人认为可能与患者荷尔蒙水平相关。肿瘤通常表现为无痛性肿块,部分压迫周围组织后可能表现出相应的临床表现,其影像学特征无特殊。肿瘤通常边界清楚,质硬且活动度尚可,主要需与细胞性血管纤维瘤、孤立性纤维性肿瘤、梭形细胞脂肪瘤及其他实性肿瘤相鉴别。组织学上乳腺型肌纤维母细胞瘤主要表现为梭形或卵圆形肿瘤细胞呈束状排列于玻璃样变胶原间质中,肿瘤间质为粗大的胶原纤维玻璃样变,伴大量肥大细胞浸润,其间散在分布脂肪组织。目前认为免疫组化染色可帮助诊断和鉴别诊断,乳腺成纤维细胞瘤的典型免疫表型是乳腺结缔组织的特征——梭形细胞中desmin 和CD34的弥漫性共表达。随着对骶前肿瘤病理类型的不断扩充,越来越多病理类型的肿瘤出现在骶前间隙,但乳腺型肌纤维母细胞瘤的报道还是十分少见。

3.4 诊断、常规手术方法选择及本例手术方法选择原因

由于骶前肿瘤位置的特殊性,其症状表现通常无特异性,早期患者无明显不适,直至肿瘤进展,出现疼痛、排便困难等压迫症状方才就诊。有一部分患者的肿瘤是在行直肠指诊时被偶然发现,也有一部分患者可出现下背部疼痛或者下腹部疼痛,但总体上,常规检查并不能提供非常明确的诊断信息。某些先天性肿瘤与皮肤表面相连时可产生特征性的肛后酒窝(Dimple小凹),然而,部分肛瘘也可以表现出类似的体征。所以,当临床医生遇到多次复发的肛瘘患者时,应考虑行CT 或者MRI,以排除骶前肿瘤的可能。晚期患者因肿瘤压迫、浸润局部而产生便秘、性功能障碍、尿失禁及其他臀腿部症状。需要指出的是,有时患者因为临床医生无法明确诊断而寻求精神科医生治疗慢性疼痛[1]。

若想在术前了解患者直肠受压情况及肠腔大小可行结肠镜检查,可以更好地帮助观察括约肌与肿瘤的位置关系及明确肿瘤的上下缘。经直肠彩超可以用来评估肿瘤与直肠固有肌层及肛管括约肌的位置关系。尽管大部分骶前肿瘤都有完整的包膜覆盖,但是仍然有一些亚型浸润性很强,在这种情况下,经直肠腔内超声可以评估肿瘤对骶骨的破坏及直肠浸润深度。

一般而言,腹部平片在绝大多数骶前肿瘤诊断及评估方面并不能提供太多有用的信息,但是在部分亚型,例如存在骶骨破坏或肿瘤内部钙化,则可以提供一些帮助。在骶前脑脊膜膨出的患者,即便腹平片可以看到经典的“弯刀征”,但是确诊还需要借助CT 或MRI。因为MRI 在明确诊断、了解肿瘤侵犯解剖层面及选择手术入路上有着不可替代的作用,所以对评估骶前肿瘤情况至关重要[11]。和其他影像学检查相比,MRI 可以提供诸多有效信息,如肿瘤位置、大小、形态、边缘及与周围组织的关系。目前普遍认为,MRI 显示的骶前肿瘤与骶骨的位置关系决定了手术入路。同时,在MRI 上可以很清晰地分辨出肿瘤是囊性还是实性,为术前是否行活检提供参考。但是,如果是肿瘤内有一些微小的结节或者存在分隔的情况,则需要更多的相关信息来确定骶前肿瘤的亚型。恶性肿瘤在MRI 上十分容易确定,因为肿瘤边界侵袭浸润骶骨或骨盆现象十分明显。与CT 相比,MRI 在确定肿瘤是否侵袭直肠固有肌层方面(尤其是骶尾部脊索瘤)有着明显的优势。一个良好的骶前肿瘤的手术干预包括直肠整体切除、骶骨部分切除及动脉的重建,而MRI 提供的这些细节更有助于多模式及多学科干预的术前评估。

表1 骶前肿瘤的分类

目前,术前活检并不推荐常规进行,因为术前活检仍然有两个问题亟待解决:(1)术前的病理活检是否与术后局部复发有关联;(2)术前活检是否真正对骶前肿瘤的治疗有推动作用。一般来说,囊性的骶前肿瘤不应再行活检,但是当经验丰富的影像科医师阅完MRI 之后仍然对囊性肿瘤的性状有疑问时也可活检。关于活检,目前广泛认可的观点是“不通过经直肠和经阴道进行骶前肿瘤的活检”,因为担心这样做可能感染本来无菌的囊性肿瘤。此外,在进行活检时要充分考虑到肿瘤切除范围与活检入路的关系,因为活检入路必须包含在肿瘤切除范围内,否则若疾病为恶性,则存在沿活检入路复发可能。同时,需要指出的是,当考虑骶前肿瘤病理亚型为脑脊膜膨出时,禁止行任何入路的活检,因为活检可能导致感染性脑膜炎[7,12]。

既往文献并不推荐对骶前恶性肿瘤进行放化疗,近年来,随着肿瘤生物学和新辅助治疗的发展,新辅助治疗和辅助放化疗的广泛应用已经大大改变了结直肠癌和其他恶性肿瘤患者的治疗方式和结局,同样,新辅助放化疗对于骶前肿瘤治疗也产生了部分影响,但至今尚无大样本的临床研究结果。部分研究表明,许多骶前肿瘤的患者都可以从术前放化疗中获益,尤其是骨肿瘤患者,如:尤因肉瘤、骨源性肉瘤和神经纤维肉瘤。对于体积非常巨大的肿瘤,如骨盆硬纤维瘤,通过放疗减少其大小后可以更加容易地手术切除。但是,在进行新辅助放化疗前都需要取得骶前肿瘤的病理结果,有鉴于此,术前病理学诊断已经变得越来越重要,越来越多的学者对是否术前常规进行活检有争议,但是,经直肠和阴道的活检仍然是禁止的[13]。

除非肿瘤不可切除或者已有证据显示肿瘤已有远处转移,所有骶前肿瘤均应手术切除,原因有三:一是因为30%~40%的骶前肿瘤是恶性的;二是因为良性的骶前肿瘤也有恶变的风险;三是即便是囊性肿瘤,也有高达10%的囊肿可发生慢性感染从而使治疗变得复杂[6,14-15]。

国外一些医疗机构认为,位于第4骶椎下方的小型肿瘤可经骶尾部切除,经过第4骶椎和突入腹腔的肿瘤可行腹会阴联合切除术,如术后复发可再次切除,位于第4 骶骨上方的肿瘤则推荐经腹切除等[13,16-19]。本例患者肿瘤经过第4 骶骨,术前切口的选择考虑到以下情况:通过术前阅片,该患者骶前肿瘤体积巨大但仍可通过经骶入路切除,但肿瘤与肌肉分界不清,若使用腹腔镜分离肿瘤,可能存在手术操作空间欠缺、视野暴露不良的可能,若采用开腹手术,则创伤相对经骶入路较大,因此,在该例患者中,经骶尾入路具有显露良好、创伤合理、并发症相对较少的优势。另外术前评估肿瘤与肛提肌和耻骨直肠肌关系密切,术中可能需要行肌肉和盆底的重建,经骶尾入路对于肌肉和盆底的重建更有优势。

骶前肿瘤的临床发病率低、病理类型繁多,虽然随着诊疗技术提高,其文献报道越来越多,但大部分仅为单个病例报道,因此,对于骶前肿瘤,仍有许多问题亟待解决。近年来,多学科治疗模式的开展有助于提高该类疾病的诊治效果。专科医师应当认识到,对于复杂、疑难、少见的结直肠肛门外科疾病,可充分利用我国人口基数大、病例数量多的优势,通过多中心临床研究合作等方式得出高质量的临床证据,为制定符合我国国情、统一的诊疗指南和卫生健康政策提供依据。