黄旭华:许身报国的“深潜”传奇

文/余玮

没钱、没人、没资料、没技术,当年所有的研究只能全靠自力更生、摸索推理。黄旭华和同事靠着两个核潜艇玩具模型,靠着简陋的算盘和计算尺,靠着笨重的磅秤,靠着不可动摇的坚定决心,靠着笨拙的土办法“骑驴找马”逐步突破一系列关键技术。

2020年1月10日上午,北京人民大会堂。国家科学技术奖励大会在这里隆重举行。黄旭华院士走上主席台,接受国家最高科学技术奖证书与奖章时,全场掌声一片。

就在3个多月前,老人曾获“共和国勋章”;两年多前,老人出席全国精神文明建设表彰大会时,总书记一再让座于他的暖心镜头走红。一次次,中华儿女深深地记住了黄旭华这个名字。然而,曾经在近30年里,8个兄弟姐妹都不知道黄旭华研究核潜艇,父亲临终时也不知他是干什么的,母亲从63岁盼到93岁才见到儿子一面。

国家的分量,在一个人心中能有多重?深藏功名三十载的他究竟有着怎样的人生?

从一个玩具模型起步的核潜艇研制

1958年,中国核潜艇研制事业大幕拉开。黄旭华因其优秀的专业能力被秘密召集至北京,加入到平均年龄不到30岁的研制导弹核潜艇的29人小队伍中,迅速开始了我国第一代核潜艇的论证与设计工作。“我从上海到北京报到后,才知道这项工作保密性强,要当一辈子的无名英雄。”

黄旭华在上海交通大学造船专业学的是民船设计,没学过军船设计制造相关内容,更不要说核潜艇相关专业课程。1954年,他开始从事苏联援助的舰艇转让仿制工作。1957年,他成为上海船舶工业管理局设计二处潜艇科长,但接触的是苏联交由我国“转造”的常规潜艇,对于核潜艇几乎一无所知。但黄旭华干劲十足,他和同事们一起,边学习、边研究、边验证。

1959年赫鲁晓夫访华期间,我国提出请苏联帮助研制核潜艇。赫鲁晓夫傲慢地说:“核潜艇技术复杂,价格昂贵,你们搞不了!”毛泽东听后发誓:“核潜艇,一万年也要搞出来!”

在缺少专业人才和专业材料的情况下,黄旭华和研制团队只能摸索前行。“开始大家都以为把核反应堆安到常规潜艇上就是核潜艇,其实完全是两回事。”

幸运的是,有人从国外带回两个美国“华盛顿”号核潜艇的儿童模型玩具。玩具窗户掀开后,里面是密密麻麻的设备,这令黄旭华高兴极了。他没想到,这两个玩具,竟然和他们凭着零零散散的资料、完全靠想象画出来的核潜艇图纸基本上一样,“核潜艇就是这样子,没什么大不了的”。于是,有人开玩笑说,中国的核潜艇研制工作是从一个核潜艇玩具模型一步一步开始的。

1月10日,中共中央、国务院在北京隆重举行国家科学技术奖励大会。原中国船舶重工集团公司第七一九研究所黄旭华院士(左)和中国科学院大气物理研究所曾庆存院士获得2019年度国家最高科学技术奖(新华社记者 李学仁 摄)

1965年,核潜艇总体研究设计所在东北一个“一年两次风,一次刮半年”的荒岛成立,黄旭华担任副总工程师,带领研究所的设计人员克服常人所无法承受的各种困苦,攻克一个又一个的技术难关。

面对在既有技术条件下如何开展工作、技术途径如何确定、攻关课题如何选择、设备和材料如何选型、战术技术性能如何制定等诸多一时难以解决的困难和错综复杂的矛盾,黄旭华和同事们统一思想认识后,开展扎实的调查研究工作,对国内外有关情况特别是美国“鹦鹉螺”号攻击型核潜艇和“华盛顿”号导弹核潜艇相关情况进行搜集整理,从而摸清国外核潜艇主要战术技术性能和发展趋势,提高对核潜艇的认识。

黄旭华至今还珍藏着一把“前进”牌算盘。在有计算机之前,研制核潜艇的许多关键数据,就是从这把算盘上跳出来的。为保证计算结果的精确性,黄旭华和同事们组织三组人马同时计算,如果三组人的计算结果都一样就通过;三组人得出的数据稍有出入,就必须重算,直到得出同一数值。

除此之外,黄旭华还用最“土”的办法解决了许多尖端技术问题。核潜艇容积有限,而装艇设备和管线数以万计,如何知道艇体和设备的精确重量、确保重心稳定?土办法是“斤斤计较”,即所有设备、管道、电缆等上艇前都要称重备案,安装完毕切下的边角废料、剩下的管道和电缆等拿下艇时也要过秤,并从总重量中扣除。这样的土办法坚持了几年,潜艇下水做定重试潜时,重心和浮心完全在控制范围内。凭着这样的精神,团队攻克了一个个技术难题。

1970年12月26日,中国第一艘鱼雷攻击型核潜艇下水。当凝结了成千上万研制人员心血的庞然大物稳稳浮出水面时,黄旭华难掩欣喜和激动,一任幸福泪水长流……毕竟是他和同事们,呕心沥血书写了共和国核潜艇从无到有的历史!

1974年8月1日,中国第一艘核潜艇被命名为“长征一号”,正式列入海军战斗序列。至此,中国成为继美、苏、英、法之后世界上第5个拥有核潜艇的国家,辽阔海疆于是有了护卫国土的“水下移动长城”。

与惊涛骇浪做伴的“深潜”岁月

1988年4月29日,中国核潜艇按设计极限在南海首次进行深潜试验。所有参试人员明白,中国只有常规潜艇下潜经验,而核潜艇要复杂危险得多。

“一个扑克牌大小的钢板,承受水的压力是一吨多,100多米长的艇体,任何一个钢板不合格、一条焊缝有问题、一个阀门封闭不足,都可能导致艇毁人亡。”黄旭华这样形容深潜试验的危险性。

参试前,有几个艇员偷偷给家里写了信,“万一回不来,未了的事情,请家里代为料理”,实际上是遗书。看到这个情况,年过花甲的黄旭华立即作出一个惊人的决定:“作为09工程的总设计师,我对核潜艇的感情就像父亲对孩子一样,不仅疼爱,而且相信它的质量是过硬的,我要跟你们一起下去参加极限深潜试验,下潜300米!”

核潜艇的总设计师参与深潜,这在世界上尚无先例,总设计师的职责里也没有这一项。很多领导得知后,都劝年已64岁的黄旭华不要参加深潜了。黄旭华却坚持参加。他说,核潜艇里里外外,没有一件设备、材料、管道是进口的,都是中国自己造的,设计上留有相当的余量,建造过程中也经过严密的检查和及时复查,按说是有把握的。“但是否还有哪些超出知识范围,是否存在没认识到的潜在危险?我也担心深潜时出现超出了我现在认知水平的问题。我只能跟它一道下去,在深潜的过程中,如果出现了不正常的现象,我就可以在下面及时协助艇长判断和处置。”

10米、100米、200米……核潜艇不断向极限深度下潜。海水挤压着艇体,舱内不时发出“咔嗒、咔嗒”的巨大声响,每一秒都惊心动魄。黄旭华全程沉着冷静、全神贯注地记录和测量着各种数据。

成功了!核潜艇稳稳地潜到了极限深度。在试验艇起浮的过程中,艇上的《快报》请黄旭华题字,激情澎湃的他一挥而就:“花甲痴翁,志探龙宫;惊涛骇浪,乐在其中。”当核潜艇浮出水面时,现场的人群沸腾了!大家握手的握手,拥抱的拥抱,有的人抑制不住哭了出来。

中国创造了核潜艇下潜新纪录,且在此深度下核潜艇的耐压艇体结构和海通系统安全可靠,全船设备运转正常。中国人民海军潜艇史上首个深潜纪录由此诞生,中国核潜艇的总设计师随同首艇一起深潜也成了719研究所的“光荣传统”。

作为我国核潜艇总体设计研究专家,黄旭华为我国第一代核潜艇的从无到有、第二代核潜艇的跨越发展和第三代核潜艇的探索赶超作出了卓越贡献。他主持制定了一代核潜艇与核动力协调总体方案;主持完成了一代艇现代化改装;主持开展了二代艇预研工作;作为战略科学家,为我国未来核潜艇发展战略目标的制定、装备的持续创新提出了建设性意见和建议。

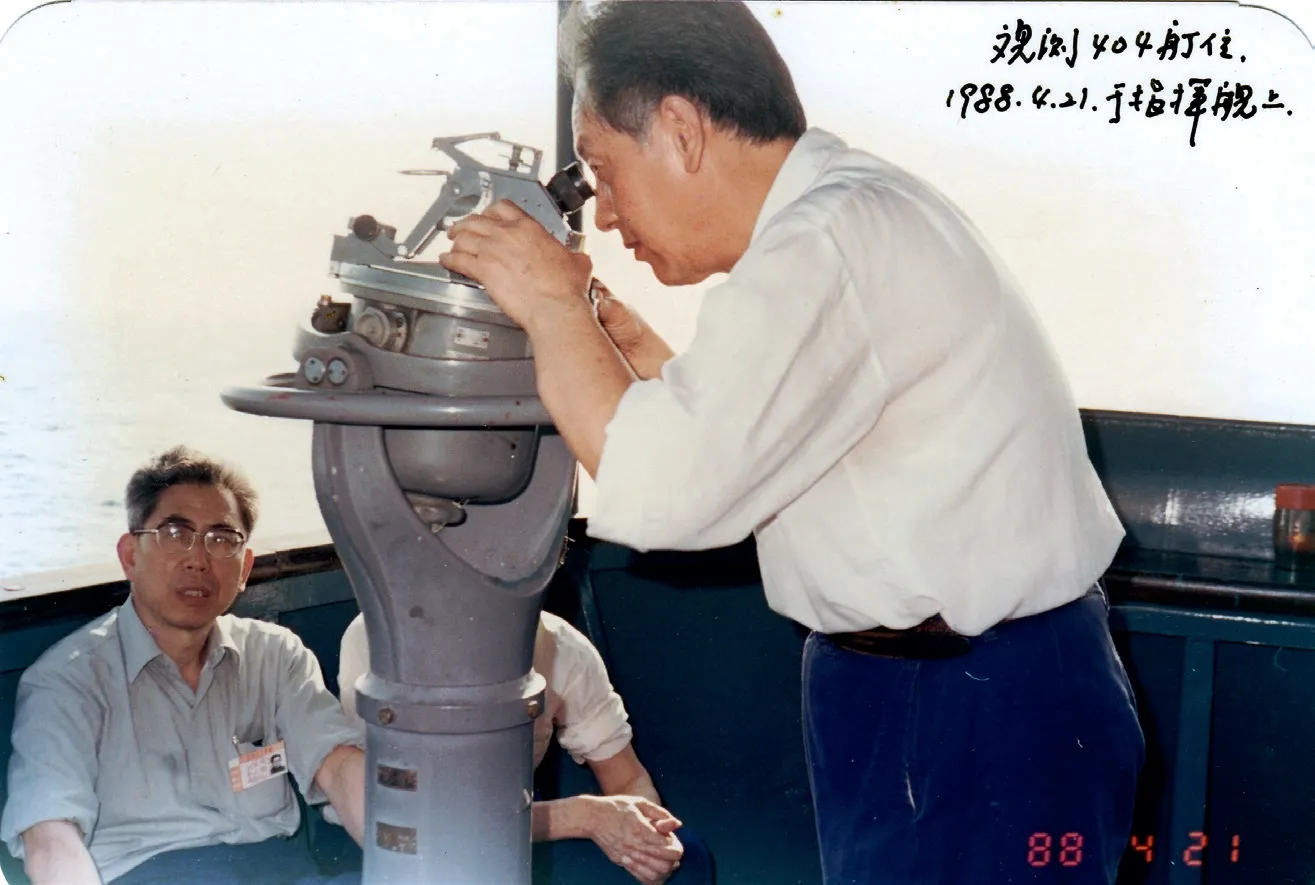

黄旭华(右)在观察某新型 核潜艇(1988年4月21日摄,新华社发)

一身痴气“不孝子”的传奇失踪

1957年元旦,黄旭华回到阔别许久的老家。63岁的母亲再三嘱咐道:“工作稳定了,要常回家看看。”1958年加入核潜艇研制战线后,为了工作上的保密,黄旭华像核潜艇一样,整整“深潜”了30年没有回家。“进入这个领域就不能出去,得干一辈子,犯了错误也不能出去,要留在这打扫卫生,以免把国家机密带出去。”

20世纪70年代,黄旭华的父亲病重时,他未能回家;父亲去世时,他忙于工作,也无法回去奔丧。至死,父亲也不知道在北京的儿子在干什么。每年过春节,家里的人聚在一起,只有他这个“三哥”永远缺席,大家都会对他有所埋怨:“不知道在做什么,忙得连娘老子都不看了!”

为研制核潜艇,黄旭华曾“隐姓埋名”近30年。那些年,对于父母兄弟,黄旭华就如“人间蒸发”一般。“对于父母,三儿子就是一个北京的信箱号码。”每提及此事,黄旭华眼含泪水。

1987年,上海《文汇月刊》刊登了一篇题为《赫赫而无名的人生》的两万多字的长篇报告文学,详细介绍了中国核潜艇总设计师的人生经历。文章通篇只说“黄总设计师”,并未提及具体名字,但文中提到了黄总设计师的夫人李世英。黄旭华把当期杂志寄给了母亲。老母亲这才知道这个一直不知踪迹的三儿子是在进行一项惊天动地的大事业,喜极而泣。30年不回家,怨言是有的,但又感到自豪。她把所有的子女都叫到身边,叮嘱他们:“三哥的事情,大家要谅解、要理解,不要再埋怨他。”

后来,黄旭华听妹妹讲,母亲看了一遍又一遍报道,她满脸都是泪水。黄旭华得知家人的理解后哭了,他说“对国家的忠,就是对父母最大的孝”。当黄旭华的心一次次因思念而备受煎熬时,当黄旭华一次次为不能守在父母身边尽孝而抱憾时,他都用这句话来支撑自己。家人的理解和支持,成了他继续核潜艇事业的动力。1987年年底,两鬓斑白的黄旭华回到广东老家,母亲已93岁。

黄旭华的妻子李世英说,婚后不久,黄旭华就离开了家,直到6年后才结束两地分居,才知道丈夫是做什么的。“他在家的时间很少,就算在家也什么都不管,是个甩手掌柜。”他从外地回家,女儿问他:“爸爸,你到家里出差了?”3个女儿,全由妻子既当爹又当妈地养育成人。还有生他养他的父母和家乡的大家庭,黄旭华更觉得亏欠太多,但他并不后悔。他说:“我这辈子没有虚度,一生都属于核潜艇、属于祖国,我无怨无悔!”

自称是“一个不称职的儿子、不称职的丈夫、不称职的父亲”,黄旭华对家人满是愧疚。“我要感谢我的夫人,我要上艇深潜,她支持我。女儿小时候摔倒在山沟,在医院躺了9天9夜,怕影响我工作,她一人承担了下来,我回到家里才知道……我代表所有科研人员感谢她和所有女同志!”

“他这辈子,连双袜子都没自己买过,全忙在工作上了。”李世英说,黄旭华生活简单随意,从不计较,“就说理发吧,他嫌排队浪费时间,即使头发很长了也不去理。我就买了剃头刀,给他理发好几十年了。”黄旭华由衷地说:“我很感谢她,这么多年能理解我、支持我,还甘愿挑起生活重担。”

李世英是位懂俄语、英语、德语的专家。在李世英看来,黄旭华好像永远没有歇一歇的时候,有时甚至有些“痴傻”。有一回,黄旭华出差,难得有闲暇逛街,看见一种花布料子不错,想买回去给夫人做一件衣服,兴冲冲带回家满以为会博得夫人欢喜,哪知夫人拿来一看,气不打一处来,因为这种花布衣服夫人已经穿了几年,黄旭华愣是没印象。还有一次,黄旭华下班回来一个劲在夫人面前叨叨“今天的脚怎么感觉不舒服”,夫人上前一瞅,发现他的两只皮鞋竟然穿反了。见此,黄旭华傻笑不已,夫人兀自心疼。有一年黄旭华去买菜,刚好在菜市场里碰见一个同事。因为他很少买东西,不知道买什么好,所以就“尾随”同事,人家买什么他买什么。

乐观而多彩的淡泊人生

2020年1月,黄旭华问鼎国家最高科学技术奖。对此,老人直言“没有想到”。他说:“虽然是奖励给我个人,但更重要的是给我们船舶人,给和我们有关系的协作单位。”

获奖的当天,陪同人员担心老人累,贴心地准备了轮椅,黄旭华坚持自己走。获奖的当天中午,他的午餐非常简单,就是一小碗馄饨。而当有人问起800万元奖金如何花时,老人笑着说:“800万我现在还没概念,我曾经和大家讲过,这个钱我不要,给了会变成我的负担。”

老人一辈子“誓干惊天动地事,甘做隐姓埋名人”,对于金钱看得很淡。早在改革开放之初,很多单位向黄旭华抛出了高待遇的橄榄枝,他不为所动。2017年岁末,刚获得何梁何利基金最高奖——“科学与技术成就奖”的黄旭华拿出一半奖金,捐给当年就读过的中小学,支持教育事业。可是,多年来,老人家没有请保姆,每日简单的三餐,都是老伴李世英做,他来洗碗。他不需要助理,经常一个人拎起水壶去打水。

如今,黄旭华已不在科研第一线,他把自己定位为啦啦队队长,为年轻人搞新技术鼓劲、撑腰,给他们敲锣打鼓。退出一线后,黄旭华说,当下的工作是整理自己几十年研究核潜艇的个人资料,按学术、讲话、生平等进行归类。

年逾九十的黄旭华依然精神矍铄,到底有什么长寿秘诀?黄旭华笑着说,养生之道,因人而异,但有一点最重要,随遇而安不攀比,自得其乐老来俏。

少为人知的是,老人善扬琴、小提琴、钢琴,既能气定神闲引吭高歌,也能潇洒指挥气势磅礴的大合唱。在核潜艇研制最困难、最紧张的时候,黄旭华总能在音乐中舒缓压力、获得灵感,“音乐对于陶冶情操很有帮助”。

在许多人印象中,科学家总是严肃刻板的,可黄旭华不一样,他永远笑容可掬、和蔼可亲。这或许正是他深潜科研的精神润滑剂和催化剂。