我国中部地区黑社会性质组织犯罪实证研究

——以15例黑社会性质组织犯罪刑事判决书为样本

唐建力

(四川大学 法学院,四川 成都 610207)

黑社会性质组织犯罪作为一种具有严重社会危害性的有组织犯罪,被人们认为是与毒品犯罪和恐怖主义犯罪相并列的三大灾难性犯罪之一。[1]我国一直以来都较为重视对黑恶势力犯罪的打击与惩治。2018年初,中共中央、国务院发出了《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》(以下简称《通知》),使我国针对黑恶势力的专项斗争由原来的“打黑除恶”转型升级为“扫黑除恶”,在扩大对黑恶势力打击范围的同时,也进一步加大了对其打击的力度。[2]根据《通知》的要求,在新的时期,政法各机关应聚焦涉黑涉恶问题突出的重点地区、重点行业和重点领域,始终保持对各类黑恶势力违法犯罪的严打高压态势,从而切实保障社会稳定、维护人民利益。[3]

当前,在中部地区的城镇、郊区和农村等地,由于经济相对落后和社会治理较为薄弱,仍然存在一些黑恶势力团伙,他们在某一行业或某一区域为非作歹,给人民群众的生命和财产安全带来了严重威胁,应坚决对其进行打击。本研究从实证研究的角度,对我国中部地区的黑社会性质组织犯罪情况进行考察,分析该地区犯罪活动的具体特征,为整合社会各方面力量、有针对性地防范和治理黑社会性质组织犯罪提供相关措施与对策。

一、研究对象及研究方法

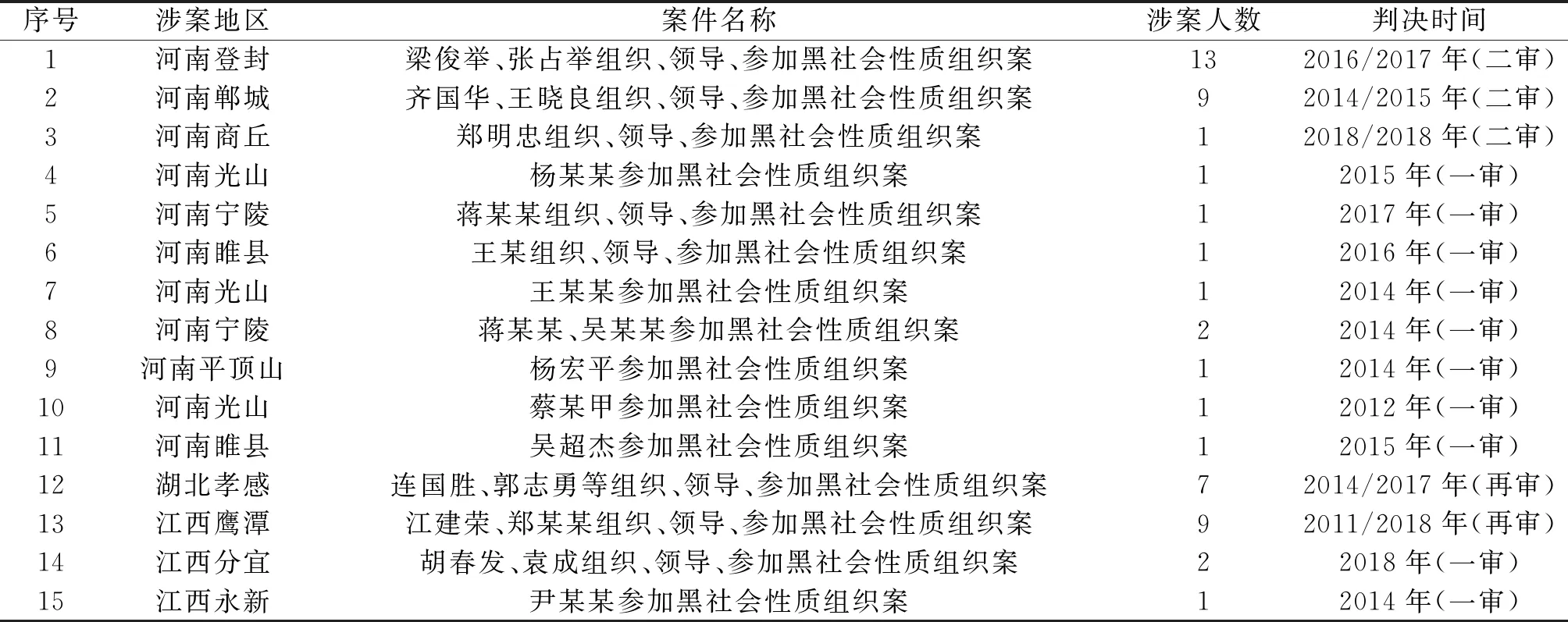

本研究主要以《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第二百九十四条规定的“组织、领导、参加黑社会性质组织罪”作为研究对象。为此,笔者在中国裁判文书网上以《刑法》中的组织、领导、参加黑社会性质组织罪为具体案由,对现有判决书进行检索。经过筛选,最终确定以中部地区的15例生效判决书作为分析样本,对该区域的黑社会性质组织犯罪进行考察和分析(见表1)。

在研究方法上,本研究拟采用定性与定量两种研究方法,以定量分析为主、定性分析为辅。其中,定量分析方法主要采用EXCEL软件对相关调查数据进行描述和对比,从而更为直观、深入地了解我国中部地区黑社会性质组织犯罪的状况;定性分析方法则主要是对定性资料进行概括与分类,从而全面把握中部地区黑社会性质组织犯罪的特征及其背后的原因。

二、中部地区黑社会性质组织犯罪的调查概况

(一)犯罪人的个人情况

1.性别

在收集的15个案例中,黑社会性质组织犯罪中的犯罪人一共51名,均为男性。本次调查未发现有女性犯罪人直接参与黑社会性质组织犯罪活动,这一方面受制于样本案件的数量较小,另一方面也印证了已有研究成果中黑社会性质组织犯罪以男性为主的结论。

2.年龄

从犯罪人被审判时的年龄分组情况来看,21~30岁年龄段的犯罪人数最多,共有23名,占总人数的45.10%;31~40岁年龄段的犯罪人,共有15名,占犯罪人总数的29.41%;41~50岁年龄段的犯罪人共有9名,占犯罪人总数的17.65%;11~20岁年龄段的犯罪人,仅有1人。这表明,黑社会性质组织犯罪的犯罪人年龄多在21~40岁。

表1 中部地区15例黑社会性质组织犯罪案件刑事判决书

注:在判决时间中,“/”前的数字是指案件一审判决的时间,“/”后的数字是指在裁判文书网上检索到的具体判决书的时间,括号中的“一审”“二审”等字样是指裁判文书网上检索到的判决书的审级

3.文化程度

除去17名文化程度不详的犯罪人,在剩余的34名犯罪人中,有高中学历的为1人,占比1.96%;有初中学历的为24人,占比47.06%;有小学学历的为8人,占比15.69%;另有1人为文盲。可见,黑社会性质组织犯罪的犯罪人受教育程度较低,其整体文化水平不高,初中及以下文化程度的人占据了绝大多数。

4.职业

除去17名职业不详的犯罪人,从剩余34名犯罪人的职业类型分布来看:比重最高的是农民,共有15人,占比29.42%;其次是无业人员,共有13人,占比25.49%;企业员工有4人,占比较低,为 7.84%;其他职业如经商等,有2人,占比3.92%。由此可见,在黑社会性质组织成员中,农民和无业人员占绝大多数,有固定工作的人员占比较低。

5.犯罪前科

对51名黑社会性质组织犯罪的犯罪人进行犯罪前科情况分析,发现具有犯罪前科情况的犯罪人为21人,占比41.18%,无犯罪前科情况的犯罪人为30人,占比58.82%。这说明组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪的犯罪人并不像我们想象的那样多为有犯罪前科的犯罪人,相反,犯罪人多为初犯。

6.自首或立功情况

在51名黑社会性质组织犯罪的犯罪人中,有5人存在自首的法定量刑情节,占比约9.80%;另有1人存在立功的法定量刑情节,占比约1.96%;既不存在自首也不存在立功的人数为45人,占比88.24%。从数据来看,绝大多数犯罪人员并不存在自首情节或立功表现。此外,还存在着犯罪人主动投案却在法庭上对犯罪事实避重就轻的情况,这是多数犯罪人主动投案而又不被认定为自首的重要原因之一。

7.判刑情况

实证数据所表明的结果与之前学者们所得到的调查结论有所不同。比如莫洪宪教授在2011年进行的相关实证研究中发现,中部地区有组织犯罪人中被判处刑罚比例最高的是3年以上10年以下有期徒刑。[4]而在本次对51名黑社会性质组织犯罪人的调查中发现:被判处3年以下有期徒刑的犯罪人最多,一共有26名,占比50.98%;被判处3年以上10年以下有期徒刑的犯罪人有15名,占比29.41%;被判处10年及10年以上有期徒刑的犯罪人有10名,占比19.61%;此次调查中并未发现有被判处无期徒刑和死刑的犯罪人。

(二)犯罪组织的相关情况

1.犯罪组织的形式

在此次调查的13个(1)此处只有13个犯罪组织的原因在于,表1中的第4号判决书与第7号判决书涉及的是同一个黑社会性质组织,第5号判决书与第8号判决书涉及的也是同一个黑社会性质组织。故此,15例涉黑案件中实则只有13个涉黑组织。黑社会性质组织中,以合法机构掩护的犯罪组织有2个,占比15.38%;没有合法机构掩护的犯罪组织有11个,占比84.62%,远多于有合法机构掩护的犯罪组织数量。由此可见,在中部地区的涉黑犯罪中,多数犯罪组织都没有合法机构来为其实施犯罪进行掩护。

2.犯罪组织成立的时间

通过梳理不同涉黑案件中犯罪组织的成立时间可以发现:在2006年之前成立的涉黑犯罪组织有3个,占比23.08%;在2006年和2007年成立的犯罪组织最多,一共有6个,占比46.15%;2008年及之后成立的犯罪组织共有4个,占比30.77%。

3.犯罪组织被查获的时间

从犯罪组织被查获的时间来看:在2008年被查获的犯罪组织有4个,占比 30.77%,在2009年被查获的犯罪组织有2个,占比15.38%,两年相加,2008年到2009年共有6个犯罪组织被查获,占比46.15%。由此可见,自2008年以后,我国不断加大对黑社会性质组织犯罪的打击力度。

4.犯罪组织的活动范围

从黑社会性质组织犯罪的活动范围来看:在13个犯罪组织中,共有11个犯罪组织的活动范围局限在本市区(县),占比84.62%;活动范围跨越本市区的犯罪组织有1个,占比7.69%;活动范围跨越本省的犯罪组织有1个,占比7.69%。可见,就本次调查的涉黑犯罪组织而言,其活动范围主要在本市区。

5.犯罪组织涉及的具体犯罪

从犯罪组织涉及的具体罪名来看:在此次调查的黑社会性质组织犯罪案件中,有12件案件涉及寻衅滋事罪,占案件总数的92.31%;有9件案件涉及故意伤害罪,占案件总数的69.23%;有6件案件涉及敲诈勒索罪,占案件总数的46.15%;有5件案件涉及聚众斗殴罪,占案件总数的38.46%;有5件案件涉及赌博罪或开设赌场罪,占案件总数的38.46%;有4件案件涉及强迫交易罪,占案件总数的30.77%;有3件案件涉及非法拘禁罪,占案件总数的23.08%;有2件案件涉及组织卖淫罪或容留卖淫罪,占案件总数的15.38%;有2件案件涉及贩卖毒品罪或非法持有毒品罪,占案件总数的15.38%;各有1件案件涉及妨害公务罪和非法持有枪支罪,分别占案件总数的7.69%;另有5件案件涉及其他犯罪,如盗伐林木罪、妨害作证罪等,其在案件总数中占比为38.46%。

由上述数据可知,寻衅滋事罪是涉黑案件中最常见的具体罪名,大多黑社会性质组织犯罪都伴有寻衅滋事。同时,敲诈勒索、故意伤害、聚众斗殴等在涉黑犯罪种类中占较大比例。此外,赌博罪、开设赌场罪和强迫交易罪在具体罪名中同样占有较大的比例,这主要是因为黑社会性质组织往往通过涉赌犯罪与强迫交易犯罪来攫取经济利益,维持组织运转。

三、中部地区黑社会性质组织犯罪的特征分析

(一)本土化特征更加明显

一般认为,随着我国境内外交流的逐渐频繁,黑社会性质组织犯罪的涉外性特征会日渐明显。[5]比如,在沿海地区查获的许多贩毒、制毒、偷运枪支弹药等特大案件,基本上都有港、澳、台地区的黑社会势力插手、操纵。

但本研究的调查结果并未印证这一趋势。从调查数据来看,中部地区的犯罪组织主要是在当地自发形成、发展的,其活动范围也主要集中于本市区或附近地区,受外部黑社会势力的影响较小。可见,本土化是该地区有组织犯罪的显著特征,其原因主要在于中部地区相对封闭的地理环境限制了该地区黑社会性质组织与外界建立密切联系,同时也阻止了境外(域外)黑社会势力对该地区的渗透,加上我国有组织犯罪本来就具有地缘性和宗族性特点,因而中部地区黑社会性质组织犯罪的本土化特征更加明显。

(二)整体发展水平相对较低

中部地区涉黑犯罪的整体发展水平并不高的特点体现在人员结构、犯罪手段和组织形式等方面。首先,从犯罪组织的人员结构来看,农民的数量要多于城市无业人员的数量。在东部地区的广东省,黑社会性质组织在人员组成上以城市无业人员为主,农民的数量远少于城市无业人员的数量。(2)在对广东省黑社会性质组织犯罪进行实证调查后发现,在组织成员职业构成上,包含城市无业人员的组织数量要远远多于包含农民的组织数量。参见:张翔,李康震.广东省黑社会性质组织犯罪实证调查研究——基于已判刑的25个黑社会性质组织的考察[J].江西警察学院学报,2018(3):44-48。其次,从犯罪的手段来看,中部地区的黑社会性质组织很少使用枪支、弹药,甚至根本没有枪支、弹药。在本次调查中,仅有一例案件涉及犯罪人非法持有枪支。东部地区有过半数的黑社会性质组织在犯罪过程中存在使用枪支、弹药的现象。(3)在对广东省黑社会性质组织犯罪的实证调查中,有64%的涉黑组织在犯罪过程中使用枪支、弹药。参见:张翔,李康震.广东省黑社会性质组织犯罪实证调查研究——基于已判刑的25个黑社会性质组织的考察[J].江西警察学院学报,2018(3):44-48。再次,从犯罪组织的形式即有无合法机构掩护来看,在前文所调查分析的13个黑社会性质组织中,仅有2个犯罪组织具有合法机构作为其掩护,占比为15.38%。在东部地区的广东省和浙江省,具有合法机构作为掩护的犯罪组织比例分别为44.0%和 33.3%。(4)数据分别来源于对广东省和浙江省的实证调查。参见:张翔,李康震.广东省黑社会性质组织犯罪实证调查研究——基于已判刑的25个黑社会性质组织的考察[J].江西警察学院学报,2018(3):44-48;严励,金碧华.浙江省黑社会性质组织犯罪实证调查分析——以30个黑社会性质组织案件为例[J].山东警察学院学报,2011(6):5-13;王牧,张凌,赵国玲.中国有组织犯罪实证研究[M].北京:中国检察出版社,2011:287-293。最后,从犯罪组织获取资金的途径来看,中部地区犯罪组织主要通过开设赌场、组织卖淫、强迫交易等传统的、易暴露的违法犯罪行为获取犯罪资金。相比之下,东部地区的犯罪组织则更注重以生产经营与经济实体的方式获取犯罪资金。(5)在对浙江省黑社会性质组织犯罪的实证调查中,有33.3%的犯罪组织通过合法注册营业机构获取犯罪资金.参见:严励,金碧华.浙江省黑社会性质组织犯罪实证调查分析——以30个黑社会性质组织案件为例[J].山东警察学院学报,2011(6):5-13。

四、中部地区黑社会性质组织犯罪的整治和预防

基于中部地区黑社会性质组织犯罪的特征,在整治与防控涉黑犯罪的过程中,我们既需要在理论上加强对不同地区犯罪现象的相关研究,又需要从经济、文化教育、社会管理和刑事政策等层面施以长效性和针对性的具体措施。

(一)面对客观现实,努力加强对黑社会性质组织犯罪的理论研究

我国对黑社会性质组织犯罪的研究已历经20年有余,客观而言,其所创造和累积的知识成就值得肯定。[6]但立足于当前扫黑除恶专项斗争的新态势,我们需要进一步推进对黑社会性质组织犯罪的理论及实证研究。在新的社会时期,不仅涉黑犯罪的具体形态发生了变化,而且新形势下的扫黑除恶专项斗争也对治理与防控黑社会性质组织犯罪提出了更高要求。而无论是分析新形势下的黑社会性质组织犯罪形态,还是提出相关切实有效的涉黑犯罪防控措施,都离不开具有建构性意义的犯罪学研究成果。

(二)立足实际情况,统筹设计针对黑社会性质组织犯罪的防控对策

1.经济层面

从前文分析可知,黑社会性质组织犯罪的主要目的仍然在于攫取经济利益,所以在某种程度上发展经济仍然是防控黑社会性质组织犯罪的必由之路,[7]尤其是对于经济本就相对落后的我国中部地区而言。

首先,通过发展经济增加就业机会,使大多数潜在犯罪人拥有通过劳动就业获得合法收入的机会。其次,在推进市场经济建设的过程中要强调对低收入者进行正确引导,政府及社会机构应当始终注重通过开发式扶贫等方式不断提高低收入人群的收入水平,以阻断其通过犯罪牟取利益的动机。再次,从打击犯罪的角度来看,在扫黑除恶过程中应当注意及时对涉黑涉恶财物进行查封、扣押和冻结,防止涉黑组织转移财产,日后卷土重来。[8]最后,在立法与司法层面应加大对市场经济秩序的规范和整顿力度,通过逐步完善社会主义市场经济法律体系,抑制涉黑组织“以商养黑,以黑护商”的发展趋势。

2.文化教育层面

黑社会性质组织中的大多数成员受教育程度都比较低,这是一个不争的事实,也是导致相关主体加入黑社会性质组织从事犯罪活动的一个重要原因。(6)黑社会性质组织成员受教育程度低普遍是因为家庭贫困而中途辍学,他们多数人在校期间没有什么劣迹,一旦离开学校,就出现问题。他们有的因愚昧无知而犯罪,有的因无业而犯罪。可以说教育机会的丧失是他们被黑社会性质组织利用并滑向犯罪泥潭的重要原因。参见:廖斌.论防控黑社会性质犯罪的文化教育政策[J].绵阳师范学院学报,2003(3):23-28。因此,应当在文化教育层面采取必要的防控措施。第一,应适当加强对文化市场与文化传播的监管。当下,社会媒体在弘扬与宣传社会主流文化的同时,应警惕社会亚文化的不良泛滥,避免以色情、暴力等黑社会犯罪为内容的犯罪亚文化在青年群体中的传播。第二,应当同时加强学校教育、家庭教育及社区教育。首先,确保九年义务教育政策真正得到落实,并逐步提高高中和高等教育的普及率。[9]其次,应明确家长对于子女的管教义务,并通过宣传增强其履行法律职责的自觉性。最后,应重视社区教育在预防犯罪中的积极作用,通过社区组织发挥社区教育的预防、规范及矫正功能。

3.社会管理层面

对于社会管理层面而言,加强对涉黑犯罪的防控可以从多角度切入。

以被管理者为切入点,应加强对特定行业和特定场所的监督与管理。从前文的调查数据来看,黑社会性质组织通常是以卖淫嫖娼、聚众赌博等犯罪活动支持其生存并不断做大的。酒店旅馆和文化娱乐场所往往是黑恶势力滋生发展的地方,也是涉黑组织积极渗透的“重点行业”。[10]因此,应当加强对上述特定行业和场所的监督与管理。另外,闲散人员和刑释解教人员往往是涉黑犯罪的高危人群和潜在主体,相关部门应加强对这两类人员的管理与服务。具体来看,对于前者,城市和农村基层组织应控制其流向,适当加强帮扶工作,防止他们走上犯罪的道路;对于后者,有关部门应切实做好帮教、安置工作,使其能够适应社会,避免再次犯罪。[8]

从管理者自身的角度而言,不仅要加强党政干部队伍建设,防止涉黑组织对基层政权领导的拉拢腐蚀,而且应建立必要的内外部监督机制,扩宽监督渠道,防止涉黑人员通过其保护伞“洗白”甚至“转红”。

另外,从社会共治的角度来看,针对黑社会性质组织犯罪的防控,还可以考虑采用多种形式、多种方法和多种途径,广泛动员和发动群众参与扫黑除恶的斗争,在全社会形成“维护治安,人人有责”的良好氛围。[11]