两种屈光矫正方式对青少年近视患者调节反应的影响

陈玮,张亚丽

如皋广慈医院眼科,江苏如皋 226500

近视指光线聚焦于视网膜之前导致视网膜不能形成清晰图像而出现视物模糊,属屈光不正范畴,其发生与遗传有关,呈家族聚集性,也受环境、不良用眼习惯等因素影响[1]。 该病是最常见的眼科疾病,流行病学统计世界平均发病率达22%[2],其中我国是高发国家,有数据显示发病率超过30%,尤以青少年多发,已经成为影响青少年眼健康的重大公共卫生问题[3]。 屈光矫正是临床治疗近视的主要方法, 主要通过佩戴框架眼镜或角膜接触镜来改变眼屈光面折射力, 使视网膜成像清晰。 眼睛具有调节功能,可以通过自动改变晶状体曲率来增加眼的屈光力,以达到明视作用[4]。 既往,临床对于不同屈光矫正方法治疗近视的疗效评估主要采用视力水平和视觉质量, 对于眼调节功能的评价较少。 文章现以2015年1 月—2018年8月该院75 例青少年近视患者为例,分析探讨框架镜与角膜塑形镜对于眼调节反应的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

择取该院75 例近视患者,随机分为两组。 纳入标准:以视物不清为主要症状,经问诊及眼科专项检查,明确近视诊断,入组前近视度数-0.75~-6.0 D;顺规与逆规散光分别不超过1.75 D 和0.75 D; 单眼矫正视力1.0 及以上;年龄13~17 岁青少年;临床资料齐全。 排除标准:合并器质性病变、眼球运动异常、青光眼、屈光参差等可能影响戴镜及屈光状态者;依从性差,遵医戴镜不规范或未能获取有效临床资料。 实验组(38 例):男20 例,女18 例;平均年龄(15.3±2.7)岁;入组前平均近视度数-(2.9±1.6)D,平均等效球镜度-(3.5±1.2)D。 对照组(37 例):男18 例,女19 例; 平均年龄 (15.6±2.5) 岁; 入组前平均进食度数-(2.8±1.7)D,平均等效球镜度-(3.5±1.4)D。 两组基线资料相当,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。研究获伦理委员会批准,患者知情同意。

1.2 方法

1.2.1 屈光矫正方法对照组采用普通框架镜进行屈光矫正。 患者常规验配,通过裸眼视力检查、检影验光等,明确屈光不正度数和最佳矫正视力,试镜架试戴满意后,开具配镜处方,制作单光片框架镜,指导患者佩戴。

实验组采用角膜塑形镜进行屈光矫正。患者常规检查同对照组,同时行角膜地形图检查、眼轴检查、眼压检查等,以此为据严格遵照验配程序与标准化流程,设计并制作塑形镜,指导患者佩戴,并教授日常戴、取与洗护方法。

1.2.2 调节反应量测定戴镜期间定期复查,均由同一名验光师完成检查,评估患者裸眼视力、矫正视力、屈光度等,动态检影法(MEM)测定两组调节反应。 MEM 检测于患者双眼远视力足矫基础上进行,室内正常照明条件下,指导患者双眼注视检影镜上的视标, 视标固定于眼前40 cm处,窥孔下观察患眼影动情况。 光带顺动提示调节滞后,光带逆动提示调节超前,以0.25D 为一档,前者增加正球镜,后者增加负球镜,直至中和,调节反应量即为增加球镜度数。

1.2.3 AC/A 检查方法AC/A 即调节性集合与调节比,采用格雷夫法(von Graefe 法)进行测量。 综合验光仪双侧视孔常规远矫正,内置三棱镜(12△BI 和6△BU)作为分离镜,近视标卡上置入最佳矫正视力的上一行视标, 测量距离40 cm。先行裸眼检测,此时双眼看到左下和右上两行分离视标,逐渐转动棱镜度游标,使两行视标垂直对齐,此时游标指向刻度即为隐斜量,记为H1。 另于双侧视孔置入+1.0 D 球镜,同法测量隐斜量,记为H2。 另于MEM 下测量佩戴全矫度数时的调节反应量,记为D1,以及全矫度数增加+1.0 D 球镜后的调节反应量,记为D2。检查均由同一名验光师完成,AC/A 计算公式:(H2-H1)/(D2-D1)。

1.3 观察指标

两组均随访12 个月,比较观察两组治疗前及随访1、3、6、12 个月时的调节滞后量以及反AC/A,评价患者眼调节反应。

1.4 统计方法

以SPSS 21.0 统计学软件统计分析数据, 计量资料(±s) 表示,K-S 检验数据分布状态, 结果t 检验或F 检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 调节滞后量

两组屈光矫正前眼调节滞后量相当。 屈光矫正后,两组眼调节滞后量呈梯度下降趋势, 测量时间与其同组别的交互作用对指标的影响差异有统计学意义(P<0.05)。自随访3 个月起,实验组眼调节滞后量明显低于对照组,见表1。

表1 两组治疗前后调节滞后量比较[(±s),D]Table 1 Comparison of the amount of adjustment lag before and after treatment between the two groups[(±s),D]

表1 两组治疗前后调节滞后量比较[(±s),D]Table 1 Comparison of the amount of adjustment lag before and after treatment between the two groups[(±s),D]

组别治疗前随访1 个月随访3 个月随访6 个月随访12 个月F 值 P 值实验组(n=38)对照组(n=37)t 值P 值1.23±0.51 1.21±0.49 0.497 0.152 0.97±0.40 1.02±0.38 1.642 0.071 0.76±0.35 0.92±0.46 2.736 0.044 0.63±0.29 0.87±0.41 3.135 0.040 0.50±0.21 0.72±0.30 3.462 0.037 9.824 4.711 0.006 0.018

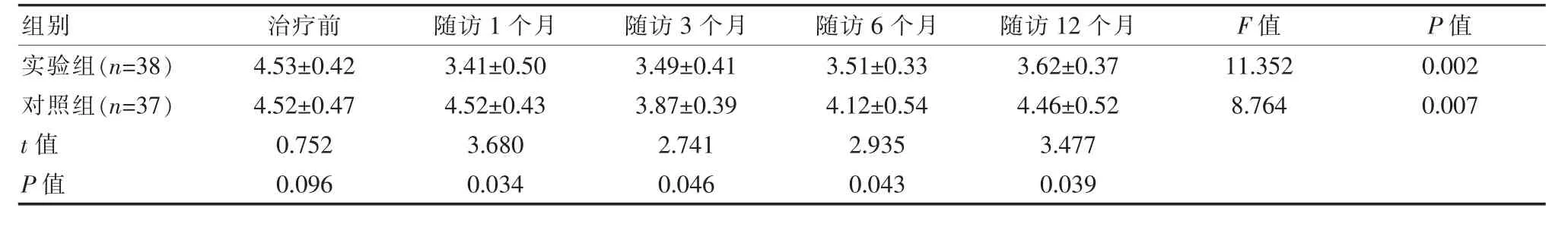

2.2 AC/A 率

两组屈光矫正前AC/A 率相当。屈光矫正后,两组AC/A 率不同程度下降,测量时间与其同组别的交互作用对指标的影响差异有统计学意义(P<0.05)。 自随访1 个月起,实验组AC/A 率均明显低于对照组,见表2。

表2 两组治疗前后AC/A 率比较[(±s),Δ/D]Table 2 Comparison of AC/A rates before and after treatment between the two groups[(±s),Δ/D]

表2 两组治疗前后AC/A 率比较[(±s),Δ/D]Table 2 Comparison of AC/A rates before and after treatment between the two groups[(±s),Δ/D]

组别治疗前随访1 个月随访3 个月随访6 个月随访12 个月F 值 P 值实验组(n=38)对照组(n=37)t 值P 值4.53±0.42 4.52±0.47 0.752 0.096 3.41±0.50 4.52±0.43 3.680 0.034 3.49±0.41 3.87±0.39 2.741 0.046 3.51±0.33 4.12±0.54 2.935 0.043 3.62±0.37 4.46±0.52 3.477 0.039 11.352 8.764 0.002 0.007

3 讨论

眼调节功能是维持事物清晰的关键,调节功能下降,意味着调节范围减小,导致视近困难,直接影响患者视觉质量[5]。调节反应是眼睛为了看清物体使用的实际调节量,依据与调节刺激量的关系分为调节滞后与调节超前,其中前者在近视眼中常见,与模糊信号输入有效性降低、晶状体工作效率下降、 大脑皮层视觉信息处理对视网膜离焦敏感度下降有关[6],久之会导致近视眼功能越来越差,最终有变成弱视的可能[7]。 因此,对于近视眼患者而言,在屈光矫正近视的同时,有效降低调节滞后量,改善眼调节功能十分必要。

该研究分别采用普通单光片框架镜和角膜塑形镜对青少年近视患者进行屈光矫正。 其中前者是最传统、常用的近视矫正方式, 后者是一种新型的眼球硬性接触镜,为反几何设计,可以通过暂时性改变角膜形态来正形屈光[8]。目前已有大量研究证实, 角膜塑形镜可以获得比框架眼镜更好的控制近视的效果[9-10],但对于其疗效差异是否与调节反应有关,尚有待验证。 该研究结果显示,实验组治疗后3 个月起,眼调节滞后量(0.76±0.35)D 即明显低于对照组(0.92±0.46)D,可以反映眼调节功能状况的AC/A 率也明显低于对照, 与文献报道角膜塑形镜矫正近视3 个月后患眼调节滞后量(0.77±0.40)D 的研究结论相近[11],肯定了角膜塑形镜改善眼调节功能的作用效果及优势,考虑原因为角膜塑形镜能够重塑角膜前表面形态, 使周边屈光度发生近视性飘移,从而提高了调节准确性[12]。

综上所述, 普通单光片框架镜与角膜塑形镜均可改善青少年近视患者的眼调节反应, 其中后者减少调节滞后量、降低AC/A 率的作用效果优于前者,更具应用价值。不过,角膜塑形镜直接贴附于眼球表面,操作不当易引发感染问题,故对眼部卫生要求较高,日常使用与养护较为繁琐,建议患者根据自身情况合理选择矫正方法,以保证疗效及戴镜安全。