华中地区某黑臭水体整治工程案例

王慧娟,陈 威,王家乐,张丹丹,任宇亭

(武汉科技大学城市建设学院,湖北武汉 430081)

华中地区某城市随着近十年经济的快速增长,城市化率相应提高,城市人口迅猛增加,城市建设得到快速发展。然而,城市排水系统的不健全及居民的排水习惯,导致城区内某河道水质逐渐变差达到黑臭水体范畴。如何整治该河道已经是一个迫在眉睫的问题。

1 项目概况

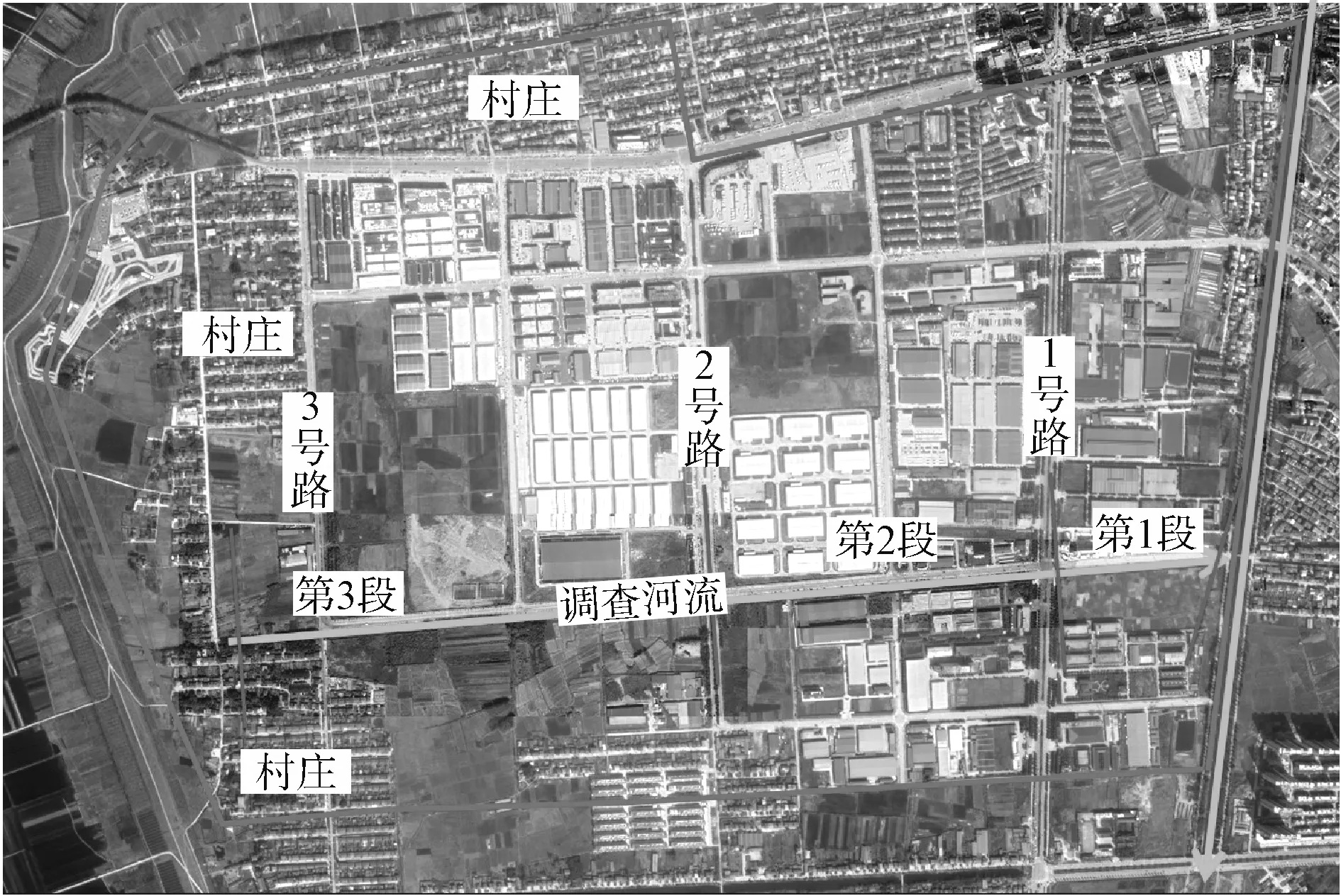

图1 某河道河段区域鸟瞰图Fig.1 Aerial View of a River Stretches Area

图1为本次调查河道区域俯视图,该河道西起A河堤,东至B渠,全河宽约为20 m,长约为2 800 m。该河道贯穿城市,将城市分割为两部分,流经村庄、农田、工厂及商铺。河道两岸有原居民私建的房屋。河道下游无污水处理厂。为方便进行黑臭水体调查,将该河分为以下3段。

第1段:从1号路至B河道,长度约为600 m。

第2段:从2号路至1号路,长度约为800 m。

第3段:从A河堤至2号路,长度约为1 400 m。

2 调查结果分析

2.1 水质现状

按照住建部发布的《城市黑臭水体整治工作指南》要求,对华中地区全长为2 800 m,回流区为5.6 km2的某河道进行排水体制检测与水质指标调查分级。在该河道每一段头、中、尾各选取3个检测点,每个检测点均取河面下0.5 m深的水样。其中,第一段检测点命名为1、2、3;第二段检测点命名为4、5、6;第三段检测点命名为7、8、9。该河道水质指标检测结果如表1所示。

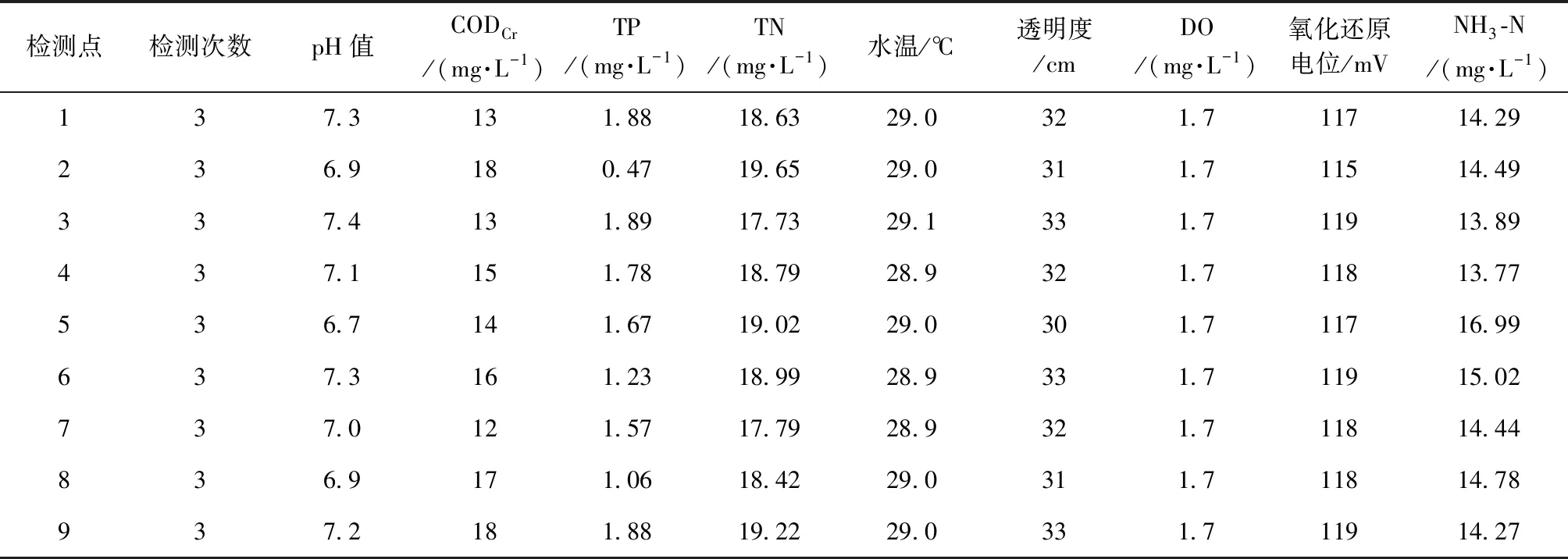

表1 某河道水质检测指标Tab.1 Water Quality Monitoring Indicators of the River

水质指标检测结果显示,该河道水质指标中,NH3-N与DO浓度含量超标,属于轻度黑臭水体。说明该河道处于缺氧状态,但水中COD含量较低,因此,推断水体受到有机生物污染。该地区人口密度较小,由生活污水导致的污染相对较小,推断该水体的污染来自于工业废水。

在每一处水样检测点,均取部分底泥进行污染物检测,其检测结果如表2所示。

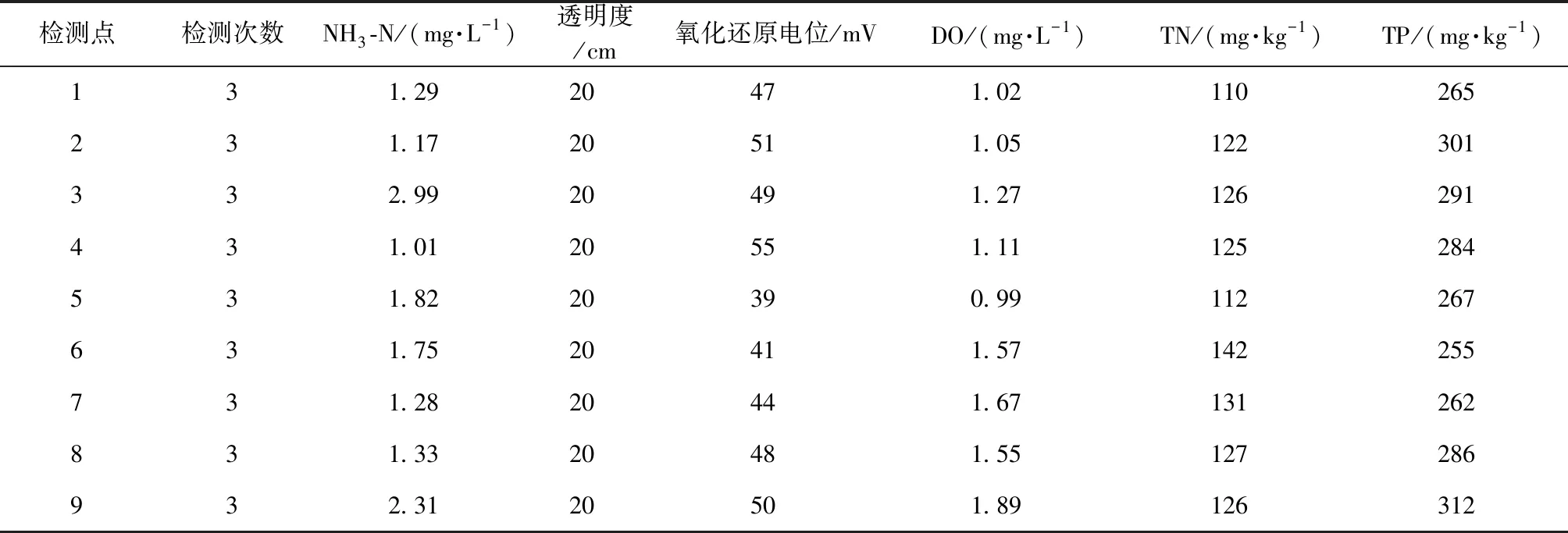

表2 底泥检测指标Tab.2 River Sediments Detection Index

由表2可知,该河道底泥污染严重,主要污染物为TP和TN。部分取样点TP和TN检测浓度较高是由于该取样点附近存在排污口,且该点处固体废弃物较多。污水的直接排放与固体废弃物的分解,导致底泥中TP和TN含量较高,需及时进行清淤处理。

2.2 实地调查结果

(1)点源污染

经过实地调查,该河道沿岸现存大量排水口,其中,存在10个污废水排放口与8个雨水排放口。根据调查结果,其中,排水口CODCr产生量均值为127.63 mg/L、NH3-N均值为15.31 mg/L,而入河量CODCr均值为122.44 mg/L、NH3-N均值为13.29 mg/L。

(2)面源污染

该河道所在地区降雨充沛,水系发达,工业生产与农业种植共存。管网混接导致下雨时会将排水管网中驻留污水带入此河;下雨也会将农药与化肥一同带入此河,造成面源污染。而经过实地调查得到的CODCr入河量均值56.17 mg/L与NH3-N入河量6.04 mg/L也印证了这点。

3 黑臭水体成因分析

由于常年的污染物未经处理而直接排入河道中,河道黑臭化。通过实地调研分析出该河道黑臭原因如下。

(1)水体流动性

该河道上游目前无汇入水体,河道内水体主要为雨水与排放的污水。当地政府部门为避免此河道污染B渠,在旱季时关闭河道入渠通道。该河道整体水体流动性变差,水体长期处于静止状态,导致水体复氧能力衰退,局部水域或水层亏氧,进而水中DO含量下降,水体形成适合蓝绿藻快速繁殖的水力条件,进而导致该河道变成黑臭水体。

(2)超量收纳外源污染物

图2 某河道排水管网现状图Fig.2 Current Situation of Drainage Network along the River

该河道范围内存在污水管网接入雨水管网排至河道的现象,造成水体污染;同时,污水管网老化,污水漏损现象严重,这不仅会污染水系,也有可能污染当地地下水。这些经过雨水管网排入此河道的污水或通过地下水渗入该河的污水,使得水体超量接受外源污染物,超过水体自身净化能力极限,进而导致水中DO被快速消耗。水中DO含量过低,有利于水中厌氧菌或兼性厌氧菌将水中有机物通过厌氧反应催生出氨、胺和硫化氢等易挥发带有臭味的气体,使得水体嗅度上升,散发恶臭。

(3)水域生态系统受损严重

通过实地调查,该河渠中生物种类少,群落结构单一,在河渠中存在大量生物尸体。河道中死亡尸体未被及时清理,在厌氧环境下遭到厌氧细菌的侵蚀,释放出氨和硫化氢等物质,污染水体。种群结构单一,外加水质污染,水生态系统平衡遭到破坏,生物多样性锐减,导致水体自净能力大幅下降。

(4)底泥污染

该河道河底污泥长期得不到清理,生活垃圾、植物残渣、动物尸体与河底淤泥混合,散发恶臭。由水质调查指标可知,该河道水体氧化还原电位均值为117 mV,氧化还原电位较低,氧含量不够。同时,在这个电位硝化细菌的反硝化过程得到抑制[1],底泥中的氨聚集。根据底泥检测分析可知,其底泥中氨氮含量均值为13.09 mg/L。当底泥中的氨聚集到一定程度,在pH、水利条件等环境因素改变时,释放进入水体,引发恶臭。

(5)人为影响

该河道演变成为黑臭水体,不仅与市政设施不完善息息相关,也与城市的规划与管理有着密不可分的关系。在该河道两岸,建筑随意侵占规划蓝线、管网建设时随意接入该河道进行雨污合流排放、村民环保意识不强随意往河道内丢弃垃圾等人为因素均影响着该河道水质。

(6)管网建设

图2为该河道排水管网现状图,该河道有11个雨水排放口,无污水排放口,说明该区域已经实施雨污分流制。实际调查显示,该河道共有18个排水口,与现状图纸不相符,说明该区域存在严重雨污混接、错接现象。管网实际建设情况与设计图纸不相符合,管网的错接混接直接导致雨污分流不明显,污水可能会随着雨水管网进入该河道进而影响水质。

4 黑臭水体整治方案

根据对该河道演变成为黑臭水体的成因分析,结合该河道区域特点,总体整治方案按照“截污治污→生态清淤→水系连通→生态修复”4个方面进行。

4.1 截污治污

黑臭水体治理最有成效,治理后水质能够保持更久的方法就是通过源头治理,而源头治理也是各项黑臭水体整治方案的必要前提[2]。由实地调查可知,该河道水体黑臭的主要原因之一是河道两岸污废水直接排入河体,进而造成的污染。消除污染源从以下几个方面开展。

(1)雨污错接改造

首先,将村庄居民、企业排污口进行调查与物理勘探,了解实际污水管网与雨水管网布置方式,结合城郊村污水收集设计截污管。其次,修复受损污水管网,保证污水不会渗透至河道中。对于已经实施雨污分流的区域,将污水管就近接入设计的污水管,主干管纳污;对合流制区域,新建雨水管,经初期雨水处理后排入污水厂,经生活污水一体化设备处理后达到一级A标准(图3)。

(2)沿河排口截污

沿河的污水排放口是点源污染中污染物引入河渠的重要途径,在对黑臭水体治理中,必须把沿河不规范的污水排放口进行截污改造。

4.2 生态清淤

由底泥检测结果可知,该河道底泥中TN和TP含量超标,在保证外援污染物减少的情况下,如若不对底泥进行更换,底泥中TN和TP将会自动释放进入水体,造成内源污染。因此,在减少内源污染上,需要对该河道进行淤泥清理。本方案中主要采用人工清理配合机械运卸的方法清理河道中底泥与垃圾废弃物。此举旨在提出水体内源污染物,以保证治理后水质能保持更长时间。

4.3 水系连通

该河道成为黑臭水体的一个很重要原因是该河道流动性差,河水长期处于静止状态。因此,要使该河道黑臭水体治理后水质能够长时间保持优良状态,需要对该河道附近流域水系进行连通工程。

在本方案中,水系连通近期工程首先通过水利改善工程将该河道与C河进行水系连通,其次是通过B渠引入清水定期补给该河道,最后采用推流曝气、磁分离清水循环技术定期往河水中充氧。

在远期设计上,从该河道南侧就近的5支水渠进行引水工程,进而连通该区域水系,从而提升该河道水体自净能力与纳污容量,降低该河道重新成为黑臭水体的风险。图4为该河道水系连通远期工程设计图。

图4 远期活水循环设计图Fig.4 Long-Term Design of Runoff Water Circulation

4.4 生态修复

从实地调查中,发现该河道生物物种多样性单一,无法构成良性碳、氮循环。因此,需要将硬化驳岸恢复成自然驳岸、同时广泛种植不同种类水生植物、丰富河岸两侧生物多样性、建立良性河岸小型生态循环链。在本方案中,根据河道分段不同,在B渠至1号路段实施“自然驳岸+砌石驳岸”的方案,在1号路至2号路段实施“砌石驳岸”的方案,在2号路至A河堤段实施“自然驳岸+砌石驳岸、自然驳岸”的方案。本方案中,分区种植生态绿地植物、滨水景观植物和水体景观植物,不仅可以达到美化环境、提高居民生活幸福指数,还可以达到恢复生态圈、提高生物物种多样性的目的。

5 治理效果

“截污治污→生态清淤→水系连通→生态修复”4个方面进行黑臭水体治理后,对水质和底泥进行检测,检测结果如表3所示。

表3 治理后某河道水质情况与底泥污染物含量Tab.3 Water Quality and Sediment Pollutant Content of the River after Remediation

如表3所示,经过治理后,改河水质发生明显变化,其NH3-N、氧化还原电位和DO浓度下降明显,其NH3-N、DO均值满足《地表水环境质量评价标准》中V类水体要求,可以认为该河进行治理改造后已经消除黑臭水体。

6 结语

(1)黑臭水体的形成是多种复杂因素相互作用的结果,不同城市、不同地区和不同水系形成的黑臭水体各具特点。而该河道属于轻度黑臭水体,分析认为是落后的管网设施以及居民较差的环保意识没有与城市的高速发展相匹配、对该河道并没有形成一套科学有效的管理措施,进而导致雨污混接、污水直排、底泥污染等造成水体演变成黑臭水体的现象。

(2)对该河道的黑臭水体治理方案遵循科学、经济、安全、适用四大原则,并在远期通过构建园林经开区水系进而使园林经开区水系长期主动流通,提升该河道水体自净能力,达到长期防治黑臭水体的目的。

(3)黑臭水体的治理不应该仅考虑近期设计,而更多的要考虑修复后水体不再发生恶化,再次演变成黑臭水体。因此,要在设计上做到规划先行,因地制宜。以华中地区某河道为例,该河道周围排水管网错综复杂、布局混乱,除此之外该河道附近居民建筑、农业养殖与工业园区分布不合理都直接导致该河道的点源污染与面源污染问题。而因地制宜则要求对该河道黑臭水体的治理应考虑该河道地段特殊性,采取分段修建驳岸的方式,而不是参照共同案例,在该河道全段设置同种驳岸。

——以中山市逸仙湖为例