空间导视设计课程中“空间策略”教学研究

姚 惠 上海工程技术大学

1 课程研究背景

空间是世间万物存在的核心,任何物质运动的基础条件都是在理解和感知空间中进行的。空间导视设计是空间和人类感知的协调员[1],其融合了地图、标志、定向标记等线索,帮助人们高效出行,如:找到目的地,确认定位,避免危险场所等。同时在使用过程中帮助使用者快速构筑“心理地图”继续感知相关信息,并对空间中的未知部分进行推论,在之后的使用过程中迅速构建整个空间框架,解决人们在空间行径中所遇到的问题。所以导视设计是我们探索未知空间与世界十分重要的环节。

目前中国经济迅猛发展的同时,大量新型建筑物的产生与老空间改造中的导视系统都承担着信息传递与空间文化营造等任务。大部分成功导视设计案例的背后,都是不同学科背景下交叉研究之后的产物。纵观导视设计发展历史,可以分为四个阶段:1.二十世纪中叶建筑标识与导视发展阶段;2.二十世纪80年代中期以后环境营造与识别发展阶段;3.二十世纪末解释性展示设计发展阶段;4.二十世纪开始的环境图形中的体验图形发展阶段[2]。就目前发展趋势来看,导视设计不仅需要满足信息交流的功能需求,更需要兼顾城市品牌特征、提升用户体验为目标的发展方向。所以导视设计人才比以往显得更加重要。

就国内外相关教材与书籍来看,相关教材逐渐从视觉传达设计图形转变为视觉体验系统设计及研究。《Cultivating a Design Legacy:The First 50 Years》(2017年出版)是由Gottschalk+Ash公司出版的其公司在50年发展历程中的经典案例,设计风格影响了加拿大等国家的导视设计;《环境图形设计》(2019年出版)由章宏泽老师阐述了环境图形的设计方法与相关概念,将环境图形的产生与历史发展、表现形式、设计方法、设计要素等,大量的案例进行分析与学术研究归纳了11种设计方法、3个设计要素,提出了独创性的设计理论。《零基础学导视设计》(2018年出版)由Spaceagency公司出版,本书将人类感知空间的理解作为引导,将认知科学、人类视觉感知、审美表达进行了融合,从空间策略、信息策略、设计理念等环节,解析了Spaceagency 的设计原则与技巧,为初级从业者提供了更有效的学习方法与策略分析。目前关于空间导视的主要书籍除了以上这些,还有Richard Poulin 的《Graphic Design+Architecture:A20th-century History》、Wayne Hunt 的《Environmental Graphics》都分享了大量的设计原则、方法、技巧。

就我国导视设计市场而言,相对于欧美相关领域发展来说,数字化、体验化、智能化等角度还是较为落后的,其原因第一,市场环境的需求与新增空间在飞速增长的情况下,导视设计项目执行及管理多数为广告公司,对导视设计梳理分析与策略定位等前期工作不专业,导致大部分导视系统无法起到更全面的功能;第二,我国设计类高等院校在开设相关课程中,对于空间策略与信息策略演练稍有不足。合适教学系统的前期量化方法与工具缺失,导致了重设计、轻策略分析的现状。同时相关教材内容中设计案例多于策略方法,导致教学成果偏向于视觉图形的再设计,在系统管理、策略分析、校验制作的部分略显不足;第三,导视设计未来的发展来看,是通过视觉图形等系统交互手段创造多维度的价值,而真正能将规划、策略、安置点、人流分布统计等工科领域中的分析,结合文化、品牌、体验、交互的复合型设计人才目前较为稀缺。

2 课程研究内容

在课程或项目的初始阶段,了解人流运动轨迹数据分析与决策点布置策略是项目初构的重点,基于上文教学与市场的情况,针对空间导视设计课程前期的策略分析与研究方法进行优化,目的是增强学生项目前期分析能力,掌握一定的数据归纳方法。研究内容如下:信息交互下的路线策略与拓扑地图结合的教学研究;空间句法分析与决策点层级部署的教学研究。

2.1 信息交互下的路线策略与拓扑地图结合的教学研究

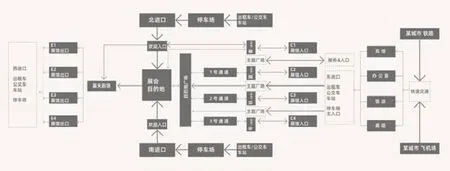

在当下互联网信息交互中,在用户达到目的地之前就已开始进行,用户们会通过互联网等工具开始寻找相关信息,协助规划路线,所以导视设计的空间策略,不应该局限于目标区域内,而更需要扩展到任何有助于用户获得有用信息的切换点,比如网络、交通枢纽、重要的用户通道等(如图1)。在教学过程中,首先就是拟定一个目的地,进行信息框架的梳理,有目标性地进行策略制定与路线规划步骤,着重研究每个切换点之间的前后逻辑便于项目后期使用。

图1 导视应用场景梳理图

在梳理的过程中,我们发现地图中的连接点成放射状或网格状,图形较为复杂,在绘图的过程中需要简化。为了形成更为直观简便的逻辑图形,我们利用拓扑地图(源于拓扑学,数学领域的一个分支)的绘制方法,不仅保留了点到点的关系,而且极大简化并保留了关键信息,用线性逻辑的表述方法,在点与点之间构建最准确的行径路线,并在各种变量之间寻找高效统一的解决方案(如图2)。

图2 拓扑地图梳理图

在实践教学过程中,为了防止学生主观臆想,在理解上述空间归纳方法之后,采用视频采集与切换身份视角的方法对实际空间进行分析与归纳,增强了学生在项目前期的逻辑分析能力,为之后的决策点与布局及设计打下了良好的基础。

2.2 空间句法分析与决策点层级部署的教学环节研究

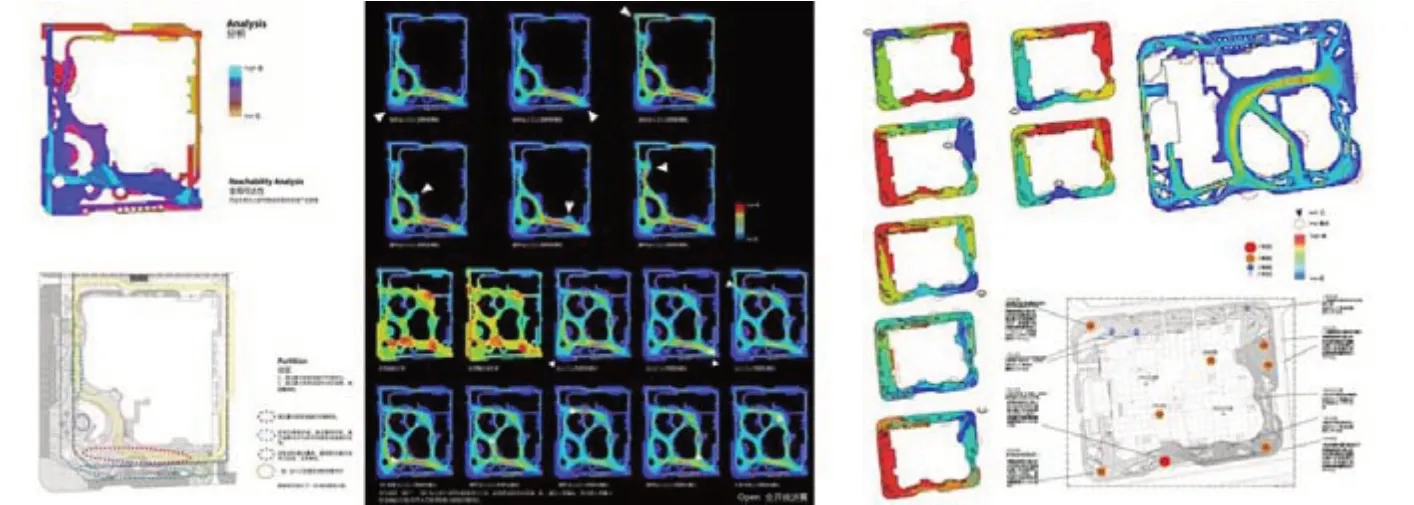

人在空间中流动的预测,是导视系统设计与分析的重要因素,理解人群流动框架,就能界定空间中导视设计决策点层级、划分人流量高低区域,优化空间行径路线,并针对空间特点进行合理配置。空间句法分析是通过精细化记录和系统分析,所构成的数据框架,通过其轴向分析软件,模拟并分析各类不同情况下的人流数据,并通过色彩来梳理人群流动框架,为导视路径层级划分数据化提供科学依据,同时为空间、建筑、街道的安全性与互动提供可靠的执行策略(如图3)。

图3 空间句法空间分析图(https://zhuanlan.zhihu.com/p/37888411摘得)

决策点是空间的物理节点,它影响着用户的行动方向,在部署的时候,需要按照层级进行分类,为了更好地部署指示标志的数量和类别,我们不仅需要空间句法的数据,更需要将数据与分析的结果以图表化的形式表述,将每个相连的空间按照一定条件进行有逻辑地部署,从而帮助用户在行动中获取相应信息(如图4)。在课程中,决策点是对前期调研的总结,也是目标空间导视设计的清单。学生在此过程中,是需要通过空间句法软件,模拟人流数据并对重要的节点进行分层并逐一梳理,在一定程度上加强了数据基础下跨学科的综合应用能力。

图4 决策点布置详情图

3 课程研究总结

正如凯文林奇在《The Image of the City》提到“恢弘的城市中,我们远非单纯的看客,在城市大舞台上,我们与其他参与者一起,成为它不可或缺的部分。我们对城市的观感常常不是一成不变的,它可以十分片面而分散,并与其他感官相互交杂,彼此影响。”[3]

目前众多的交叉性研究成果不断助推设计学科的发展,现代数字化社会的多元化发展趋势,使导视设计面临着全新的变革与发展。在设计类专业课程中,设计的最终成果十分重要,但是我们会发现,设计学科一定是多学科交叉融合的产物,没有理性部分数据分析的支撑,我们只能称之为“锦上添花”,甚至“隔靴搔痒”。所以导视设计中的数字化、交互体验、信息化的前提都应是基于数据分析下的逻辑梳理,其目的都是为了人与空间的交互质量。希望通过本次的课程研究分析,能够有助于导视设计行业与教学研究的蓬勃发展。