基因可能表明人类的自我驯化

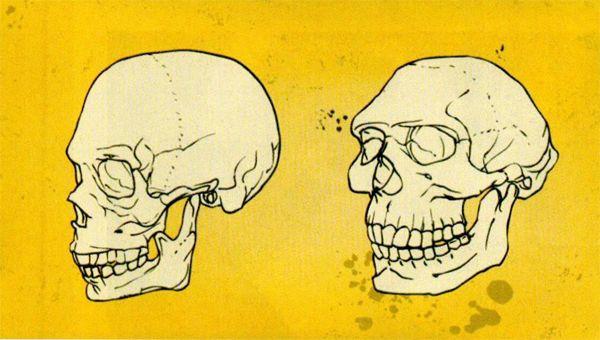

有这样一种理论:人类经过千秋万代,通过剔除鲁莽的个体,代之以友好的个体,最终把自己驯化成了现在这个样子。该理论认为,在人类特意选择温顺特征的过程中还发生了其他基因变异,最终导致人类的外表与祖先差异明显。例如,与祖先人种之一的尼安德特人相比,现代人类面孔要小些、扁些,眉骨也没那么突出。而被驯化的动物与其野生个体总体相比,前者口鼻部更短,尾巴卷起,耳朵耷拉,皮毛有斑块。这被统称为“驯化综合征”。

三名科学家2014年提出,随着人类选择温顺动物来驯化,他们也碰巧选择了会轻微阻碍一些在发育上很重要的细胞——神经嵴细胞移动的基因变异。在胚胎发育初期就存在的神经嵴细胞会迁移到胚胎各部分,产生许多种组织,其中包括面部骨骼和软骨、平滑肌、肾上腺、色素细胞及神经系统组成部分。这些科学家的理论是:轻微的基因变异可能会产生根本就不移动的神经嵴细胞,从而导致被驯化动物的外表更乖萌。但这类理论一直缺乏实证的支持。有研究表明,疑似与神经嵴细胞功能有关的一些基因差异在猫、马及其他动物的驯化中很重要。但这些研究无法解释基因差异怎样导致野生和驯养动物之间的行为和外表差异。

在最近一项新研究中,科学家通过研究发育性疾病患者的细胞来了解是什么在让神经嵴细胞移动。他们发现,神经嵴细胞的代表之一是BAZ1B基因,它控制着活跃在神经嵴细胞中40%的基因。改变该基因的蛋白水平,会影响神经嵴细胞在实验中的移动速度。科学家还发现,受BAZ1B基因掌控的那些基因也位于在动物驯化和人类演化过程中改变的基因行列。其中一些基因变种在几乎所有现代人身上都被发现,而在尼安德特人和丹尼索瓦人等早期人种身上都未发现或发现不多。这些科学家认为,这是^类自我驯化的首个实证。

实验表明,根据拥有的BAZ1B蛋白数量不同,重组成神经嵴细胞的人类细胞(就像这幅显微照片所示)的移动快慢也不同。

现代人(左)与尼安德特人(右)面部特征差异明显。

在这项研究中,科学家采集了两种发育性疾病患者的细胞,其中每种疾病都涉及来自包含28个基因(其中包括BAZ1B基因)的7号染色体的一大段DNA。其中一種患者——威廉氏症候群患者缺失7号染色体一个拷贝上的那段DNA,因而他们的BAZ1B和其他27个基因都只有1个拷贝。这种病患的典型特征是爱说、外向,温顺,以及圆脸、短鼻子、大嘴和厚唇。另一种患——7q1123复制综合征患者则多出了同样DNA片段的一个拷贝,因而他们的BAZ1B和其他27个基因均有3个拷贝。这些患者的典型特征是有攻击性、说话困难、自闭。其面部特征与威廉氏症候群患者的也明显不同。

上述鲜明对比表明,正如科学家对人类自我驯化和其他动物驯化综合征提出的观点那样,驯化及生理的改变是同步的。科学家此前就知道BAZ1B基因会影响神经嵴细胞功能。因此,通过探索该基因在发育性疾病患者细胞中的作用,看来能揭示有关人类面孔演化的更多信息。科学家推测,BAZ1B基因及其蛋白的变异可能会轻微损害它们的功能,或者影响它们产生的蛋白数量,导致神经嵴细胞运动减缓和驯化的各种特征。为证明这种推测,这些科学家首先需要弄清:改变BAZ1B蛋白的数量,是否会影响神经嵴细胞?于是,他们把威廉氏症候群和复制综合征患者的皮肤细胞重组成干细胞,然后把干细胞培养成神经嵴细胞。

为进行对比,科学家还用正常人(即发育正常、BAZ1B和其他27个基因各有两个拷贝的人)的细胞制作了神经嵴细胞。此外,一名威廉氏症候群轻度患者(他缺失该DNA区域许多基因,但BAZ1B有两个拷贝)的细胞也被提取。科学家还采用基因技术降低BAZ1B蛋白水平,确保任何影响都是由BAZ1B基因而非附近其他基因造成的。

在上述所有不同类型细胞中,当BAZ1B蛋白水平降低后,神经嵴细胞的移动都变慢。不仅如此,其他基因的活性也受到影响。有科学家认为,这种相关性说明神经嵴细胞在驯化综合征中起着决定作用。但也有科学家认为,把人类进化、驯化和面部特征发展归因于一个基因的活性显然是一种过度简单化,这方面的研究不可能一蹴而就。