中国与东盟跨境电商贸易提质增效研究

谢 敏 熊国祥 副教授

(河北东方学院经济管理学院 河北廊坊 065000)

中国与东盟国家的跨境电商现状

中国-东盟自贸区建立于2010年,自2010年到2018年东盟一直是中国的第三大贸易合作伙伴。东盟在中国的前三大贸易合作伙伴(欧盟、美国和东盟)中增速最快。据统计,2018年双方贸易增速达到14.1%,达到5878.7亿美元,超过中国的外贸平均增速。

中国-东盟的跨境电商处于发展初期,仍有很多问题需要解决,难以满足东盟快速发展的区域经济趋势。较低的网络普及率、东盟各国消费习惯的不同、关税政策和基础设施的薄弱等,都会影响跨境电商平台的使用体验,由此会引发各种经济纠纷、政治和文化的冲突。因此在了解各国差异的基础上,规范平台的发展,制定相应的支持和引导政策,会对跨境电商的规范高速发展有重要支持作用,主要问题如下:

跨境物流周期长、成本高。由于涉及多个国家的货物集中和物流运输,在跨境运输的时候要完成海关、报检、退税、运输、送货等一系列的手续。地理距离越远、手续越繁琐,时间跨度就越长。比如在广西和云南在进行跨境运输时,中途换装货物必须在指定的口岸中进行,而能够直达东盟各国的车辆只占1%不到。表1为东盟各国2018年的物流发展指数。

东盟各国仓储物流的基础设施差异较大。在东盟国家中,除去新加坡和其他几个大城市,多数国家城市的高铁、公路、航空、港口设施较少,缺乏全面、高效的物流体系,较低的物流覆盖率会严重制约物流运输的效率。

东盟各国电商普及程度参差不齐。东盟各国的经济发展水平有较大差异,上网普及率也差异很大,所以各个国家的电商发展水平也完全不一样。需要花时间改变消费习惯和观念,才能促使电商产业进一步发展。

跨境支付问题。东盟国家内部还没有一个统一的货币支付体系,存在着货币汇率不同带来的兑换问题。甚至有些国家还未能完全接受网络支付的方式,比如泰国、老挝等国家的大部分消费者对于线上交易存在陌生感,需要培养其消费习惯。

语言文化问题。东盟各国的语言文化差异较大,存在多语种并存的现象。虽然同处汉文化的区域,但因为历史上被诸多列强殖民过,汉语、英语、缅甸语、越南语以及印尼语等多语种并存。因语言沟通不畅造成的贸易摩擦案件随着跨境电商的发展而在不断增加。

虽然跨境电商的交易规模每年在持续增长,但也面临诸多的挑战。中国与东盟各国的政治风险是最主要的影响因素。东盟各国落后的农业和低端工业主要依靠密集的劳动力,技术门槛较低,产品同质化严重。跨境电商的人才储备较少,而且发展极不均衡。对于跨境电商企业而言,海外广阔的市场既是机遇,更是巨大挑战。

表1 东盟各国2018年的物流发展指数

跨境电商理论的假设与提质增效影响因素分析

一种商品从生产出来到最终消费者手中,要经过产品、资金和信息三流合一、循环往复的过程,考察商品的生产和流通环节,可以得知跨境电商如果要成功实施,需要具备以下条件:简单易操作的交易平台、分布合理的仓储系统、高效便捷的物流体系、简单便捷的清关手续、统一不产生歧义的语言系统。分别简述如下:

表2 各变量的描述性统计

表3 实证检验的结果分析

表4 跨境电商为门槛量的检验结果

表5 跨境电商为门槛量的回归结果

简单易操作的交易平台。目前东盟最大的跨境电商平台“美丽湾”,主推东盟及广西的行业特色产品。阿里的跨境电商平台是速卖通软件;兰亭集势依据区域优势进行跨境电商业务;苏宁云商海外购、网易考拉海购、顺丰海淘等则依托自己的平台进行跨境电商交易。但是这些交易平台,无论是交易的界面还是交易习惯,都过多符合本地消费者的习惯,而目前没有一个真正的对整个东盟都适用的平台。

统一不产生歧义的语言系统。东盟国家内部语言种类较多,需要建设多语种、符合本地消费习惯和审美的电商网络平台。虽然同处于共同的区域中,但东盟内部不同国家的文化背景不同,在不同语言之间的翻译精确度还有待提升,需要通过标准的、高准确度的翻译降低交易的门槛和贸易的纠纷。

分布合理的仓储系统。中国与东盟各国的地理距离差异较大,如果没有前置仓或中心仓,消费者在跨境电商平台上购买商品,从产地到最终消费者手中会经历漫长的运输与清关时间。

高效便捷的物流体系。目前跨境电商的运输方式主要是国际邮政小包。这种邮寄方式的主要缺点是物流速度较慢、丢包率高。另外一种用的较多的快递方式则是国际快递,主要有UPS、FedEx、DHL、TNT等,这些国际快递系统比较健全,物流信息和运输管理相对比较完善,时效高、服务好、丢包率低,但是价格贵。

简单便捷的清关手续。东盟大部分是发展中国家,清关手续较为繁琐,随着跨境电商的进一步发展,需要简化清关手续,缩短产品出境时间,获得更快的发货速度。

基于以上分析,从跨境电商贸易提质增效的角度看商品流通各环节的影响因素,提出以下假设:

假设1:网络普及度的提升可以促进跨境电商的发展,对贸易量有正向的推动作用;

假设2:两国间的地理距离与贸易量呈负相关效应,即距离越远,对跨境电商的交易越不利;

假设3:跨境电商的发展形成聚集效应,减弱距离影响,从而促进两国之间贸易的增长。

中国与东盟国家跨境电商影响因素的研究设计

(一)研究思路

为使模型的数据验证简洁明了,对影响产品从生产到最终被消费者消费的整个流程中的五个因素,进行合理的合并和简化:第一,简单易操作的交易平台和统一不产生歧义的语言系统与网络的普及度有直接的关联关系,因此可以将这两个因素的影响用网络普及度的数据来衡量;第二,地理距离是中国和东盟各国之间物理上的距离,以各国首都到中国首都的地理距离表示;第三,交通基础设施的完善程度主要受交通基础设施投入规模、合理分布的仓储系统、高效的物流体系等因素的影响,货物周转量可以用来衡量交通基础设施的完善程度;第四,如果两国之间出现贸易摩擦,清关手续或关税很有可能会导致两国之间的贸易无法进行,因此清关手续可以视为哑变量。

通过对以上影响因素的分析可以得到网络普及度、两国之间的地理距离和货物周转量三个自变量,从而对模型进行简化。

鉴于数据的可获取性,本文选择的样本是2008年到2018年中国与东盟的双边贸易数据,通过多元线性回归模型,进行数据的统计验证,以此判断三个假设是否成立。

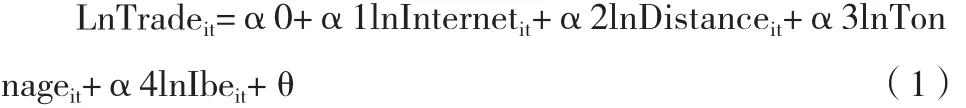

(二)模型及变量

为构建关于贸易量的实证模型,本文选取多元线性回归模型作为框架,在该模型中,因变量为中国和东盟之间的贸易流量,自变量为各国网络普及度、中国与东盟各国的贸易距离和货物周转量的数据,其中东盟各因素自变量的整体均值为整体自变量的数据。构建基础模型如下:

模型各变量的含义及数据处理如下:以上所有变量均取对数;下标i、t分别表示东盟各个国家和数据所列的年份,α(i=1、2、3、4)分别为网络普及度、地理距离、货物周转量和跨境电商的系数;θ为模型系统误差项。

对于以上变量的数据来源及处理说明如下:贸易流量LnTrade:采用我国与东盟各国的双边贸易总额取对数表示,数据来源于中国与东盟的统计年鉴;网络普及度lnInternet:数据来源于国际电信联盟的ICT核心数据,通过各国上网人数与总人口数的比值,乘以100取对数,得到网络普及度;地理距离lnDistance:采用我国与东盟各国的地理距离为公里数的对数,通过查阅相关地图数据库得到;货物周转量lnTonnage:以我国与东盟各国的集装箱港口吞吐量取对数为基础数据,数据来源于世界趋势数据库;跨境电商lnIbe:以中国与东盟各国的电子商务发展程度来表示跨境电商的变量,数据来自Kearney公司。

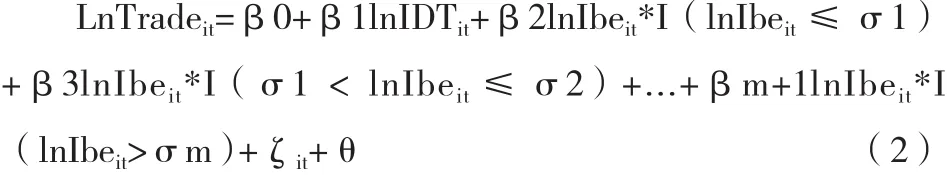

对于假设3的验证,需要对模型进行重新调整,可采用门槛效应模型进行验证,模型设计如下:

lnIDTit为网络普及度、地理距离和货物周转量的简写,I为示性函数,σ为不同的门槛值,ζit为控制组变量系数组。

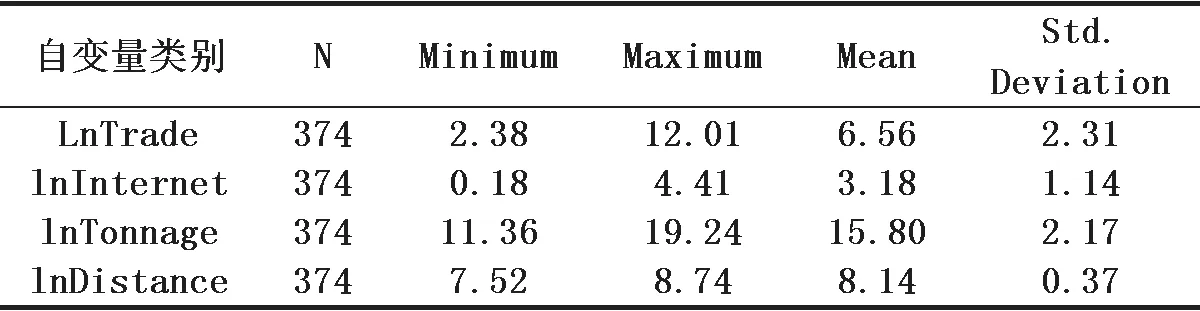

(三)描述性统计结果

表2提供了自2008-2018年的374个样本的数据量,根据描述统计的结果显示,双边贸易量的均值为6.56,标准差为2.31,最小值为2.38,最大值为12.01,显示中国与东盟各国的贸易量差别较大。网络普及度和货物周转量的标准差有较大差异,说明东盟各国的电商水平和基础设施也有较大差异,地理位置标准差只有0.37,均值为8.14,显示东盟各国与中国的地理距离相距差异不大。

(四)实证检验结果及分析

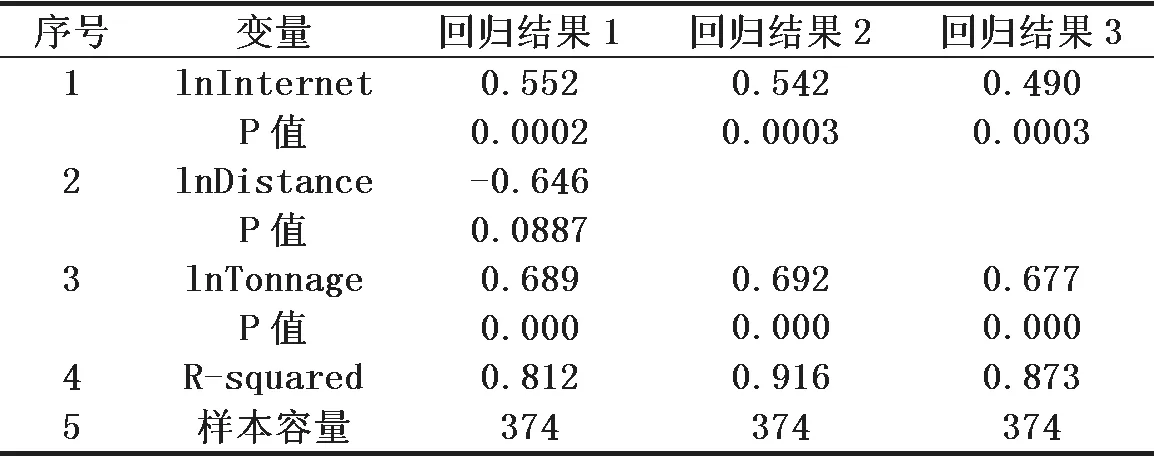

根据式1,就三个变量分别进行回归,得到结果如表3所示。从表3可以看出,回归结果的R值都在0.8以上,具有较好的数据拟合度,具体分析如下:

网络普及度。在回归结果1到3中,网络普及度的回归系数在0.490到0.552之间,且都通过了1%显著性检验,由此可验证假设1的网络普及度对跨境电商具有正向的推动作用成立。

地理距离。该项回归系数为-0.646,通过10%的显著性检验,可以验证假设2产地到消费地的距离与贸易量呈负相关效应也是成立的。说明中国与东盟各国之间的地理距离和跨境电商的贸易量成负相关的关系,即与中国地理位置越远的国家,其双方的跨境电商贸易量越少。

货物周转量。货物周转量的回归结果在0.677到0.692之间,均值为0.686,且通过1%显著性检验,可以看到货物的周转量与贸易量呈正相关关系。为了进一步验证假设3货物周转量的影响因素是否可以弥补距离带来的负相关效应,从而带动跨境电商交易的逐年增长。根据式2,以跨境电商lnIbe为门槛变量,分别对网络普及度、地理距离和货物周转量三个变量检验是否存在门槛效应,结果如表4所示。

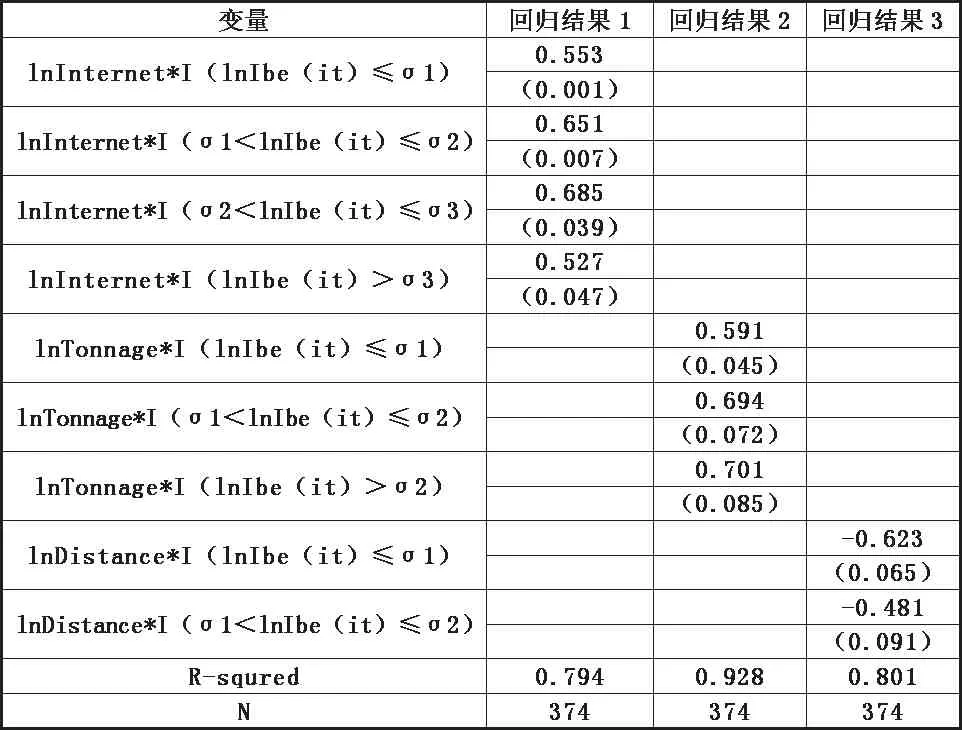

当门槛变量为跨境电商时,网络普及度的门槛数量有三个,说明在不同的网络发展阶段,对跨境电商的影响是不同的。货物周转量的门槛数量有两个,说明仓储、物流等基础设施完善前后,对跨境电商的影响分成两个阶段,地理距离的门槛数量有一个,门槛效应的回归结果如表5所示。根据表5的回归结果1,网络普及度对东盟各国的跨境电商影响分成四个区间,分别为2.261、3.652、4.638。在第一个门槛值2.261以下,网络普及度对东盟双边贸易的影响是0.553,通过1%显著性检验。随着普及度的提升,在第二个门槛值2.261到3.652之间,影响系数为0.651,通过1%显著性检验。进一步提升至第三个门槛值3.652到4.638之间,影响系数为0.685,通过5%显著性检验。超过4.638时,影响系数为0.527,通过5%显著性检验。根据这个变化趋势可以看到,随着网络普及度的提升,跨境电商的交易平台会逐步完善,各国的语言标准会趋于统一标准,促进贸易量的增长。

根据表5的回归结果2,跨境电商对货物周转量的影响分成三个区间,边界值为2.701、3.781。在第一个门槛值以下,货物周转量的影响系数为0.591,通过5%显著性检验。第二个区间在2.701到3.781之间,货物周转量的影响系数是0.694,通过10%显著性检验。第三个区间大于3.781,影响系数为0.701,通过10%显著性检验。可以看到随着基础设施投入的加大、仓储和物流体系的完善,货物周转量的运载能力会进一步提升,加大双边贸易的增长。

根据表5的回归结果3,跨境电商对地理距离的影响分成两个区间,边界值为3.569,在第一个区间,小于门槛值3.569时,影响系数为-0.623,通过显著性为10%的检验。大于门槛值3.569时,系数为-0.481,通过显著性10%的检验。中国与东盟各国的地理距离负相关效应被抑制,间接影响双边贸易的增长。

综合以上门槛效应的分析可知,跨境电商的发展形成聚集效应,减弱距离的影响,从而促进两国之间贸易的增长。跨境电商的发展促进网络普及度的提升,形成统一的标准,带动交通、物流和仓储等基础配套设施的提升,从而形成聚集效应,减弱距离的影响,促进中国与东盟各国贸易的增长,验证假设3。

中国与东盟国家跨境电商的政策建议

跨境电商的良性发展离不开政府的引导支持,除了现有的法律制度和税收措施外,在跨境电商的工作效率上仍有可提升空间,需要统筹好与跨境电商相关的商务、海关、税务、市场监督等部门,减少监管成本,缩减通关时间,提升工作效率,简化审批手续。

中国需要发挥地缘优势,掌握基础信息设施建设、跨境电商平台数据积累的主动权,推动双方整体电商水平的提升,以实现共建、共享中国-东盟信息港的目标。将跨境电商平台的数据主动权掌握在自己的手中。

不断发展完善中国与东盟的统一支付平台。借助跨境支付和结算提升人民币的使用频次和地位,更好服务于跨境电商的发展,也为人民币国际化多探索一条通路。

通过设置中心仓、分仓、直邮专线等方式,减少到达时间、降低配送成本、提升消费者的购买体验。打造数据化、信息化的仓储物流中心,搭建标准统一的跨境物流实施监控体系,联合本地资源做好配送服务,降低物流成本,提升物流效率。

需要培养了解东盟各国文化和交易规则的跨境电商人才,可以通过电商培训机构、合作办学的大专院校、资格考试、赛事等方式加速跨境电商人才的培养。建立跨文化的多语种贸易平台,提升翻译的准确度和效率,降低因此带来的贸易摩擦。从而促进跨境电商的高速发展。