右室电极植入对心脏结构和功能的影响

李超 戴研 李玉秋 林锦璇 陈柯萍 张澍

大量循证医学证据表明:长期的右室心尖部起搏将影响心脏的结构和功能,增加二尖瓣返流、心力衰竭、心房颤动的发生,最终导致患者死亡风险增加[1-5],而关于右室电极植入是否对心脏结构和功能产生影响的报道较少[6-7]。本研究为前瞻性注册研究,联合采用二维+三维心脏超声的方法,对植入永久起搏器/埋藏式心脏转复除颤器(PPM/ICD)患者术前、术后1周以及1年进行超声评价,比较患者术前术后的超声数据的差异,探讨右室电极植入对心脏结构和功能的影响。

1 资料与方法

1.1研究对象 前瞻性入选2017 年2 月至2018年4月在阜外医院心律失常中心二病区首次植入PPM/ICD 治疗72例患者,所有患者均符合2012年ACC/AHA 器械治疗指南以及2013年ESC心脏起搏和心脏再同步治疗(CRT)指南起搏器植入Ⅰ类或Ⅱa类适应证。入选标准:年龄18~80岁,符合PPM/ICD 植入适应证,首次植入PPM/ICD 患者。排除标准:①PPM/ICD 更换患者;②既往有先天性心脏病,或瓣膜性心脏病,行瓣膜手术患者;③手术前有严重三尖瓣返流患者;④起搏器升级为CRT/CRT-D 患者。该研究符合2013年修订的《赫尔辛基宣言》的要求,所有患者及家属均签署了书面知情同意书。

1.2研究流程 符合入组标准的患者签署知情同意书后,对上述患者行术前、术后1周以及1年进行心脏超声检查评估,具体流程见图1。

图1 研究具体流程图

1.3心脏超声检查 采用Philips公司生产的iE33超声诊断仪(S5-1探头),令患者以左侧卧位并平静呼吸,连接心电图,于右室流入道切面、优化显示右室的心尖四腔心切面、标准心尖四腔心切面获取二维动态图像,评估患者心脏结构和功能等指标,包括:左房直径(left atrial diameter,LAD)、左室舒张末内径(1eft ventricular end diastolic diameter,LVEDD)、左室射血分数(1eft ventricular ejection fraction,LVEF)、右房直径(right atrial diameter,RAD)、右室舒张末内径(right ventricular end diastolic diameter,RVEDD)、右室射血分数(right ventricular ejection fraction,RVEF)、左房面积、右房面积、二尖瓣返流(mitral regurgitation,MR)程度、三尖瓣返流(tricuspid regurgitation,TR)程度和肺动脉收缩压(pulmonary artery systolic pressure,PASP)。RVEF 以二维超声测量右室面积变化率(fractional area change,FAC)来表示:在心尖四腔心切面追踪描记右室心内膜边界,测定右室舒张末面积(right ventricular end diastolic area,RVEDA)/收缩末面积(right ventricular end systolic area,RVESA),其FAC =(RVEDA-RVESA)/RVEDA×100%。TR 程度以TR 最大面积与右房面积比(TR/RA area ratio,%)为评估标准[8]:返流速度<1.5 m/s且TR/RA area ratio<10%定义为无返流;返流速度>1.5 m/s,且<10%定义为微量返流;10%~20%定义为轻度返流,20%~40%定义为中度返流,>40%定义为重度返流。MR 分级程度亦与TR 分级程度相同。新出现的TR 定义为起搏器植入前无TR,植入后出现TR;加重的TR 定义为起搏器植入后TR 程度较术前返流程度至少增加1个等级。

选用三维探头(X3-1探头),进入三维全容积模式,于ZOOM 模式下重点显示三尖瓣结构采集三维动态图像,将彩色多普勒PFR 调至45~65 cm/s以优化三尖瓣返流束的显示,对中心性返流束四腔及两腔切面作为引导,在呼气末屏气存储三维彩色血流图像信息。对偏心性返流选择可最大显示返流的切面进行三维彩色血流图像的采集。然后在Qlab工作站观察电极导线经过三尖瓣的位置,根据受限的瓣叶记录导线位置:如三尖瓣前叶受限,导线位置记录为A(见图2),后叶受限则导线位置为P,隔叶受限则导线位置为S;如导线经过瓣叶交界,则由相邻的两个瓣叶对导线进行定位,如前隔交界记录为AS,前后交界记为AP,后隔交界记为PS;如导线经三尖瓣口中央,且对瓣叶功能无不良影响,可记录为导线位置自由居中,记录为M。

图2 三维心脏超声提示电极导线引起三尖瓣前叶受限

1.4器械植入 所有患者均经右侧或左侧锁骨下静脉途径植入起搏导线。将心房电极导线送至右心耳,送心室导线或ICD 导线至右室心尖部或间隔部,测试感知、起搏阈值及阻抗,测试结果符合以下标准:心房起搏阈值<2.0 V/0.5 ms,P波振幅>2.0 m V;心室起搏阈值<2.0 V/0.5 ms,R 波振幅>5.0 m V;起搏阻抗为400~1 500Ω。制作皮下囊袋,将电极导线与脉冲发生器连接后,埋置脉冲发生器于右胸或左胸前皮下囊袋内。

1.5起搏器测试和随访 所有患者出院前均接受胸部X 线检查及起搏器程控。术后3个月、1年常规行起搏器程控检查随访,期间出现任何急性事件,随时赴医院随访。起搏器程控内容包括:起搏阈值、感知、导线阻抗及起搏比例等。

1.6统计学处理 使用SPSS20统计软件,符合正态分布的计量资料用(平均数±均值)表示,组间比较采用独立样本t 检验;计数资料以百分比(%)表示,组间比较采用χ2检验或Fisher′s 确切概率检验,以P<0.05为差异有显著性。

2 结果

2.1患者基本情况 本研究共纳入72例患者,其中男性37例(51.4%)、女性35例(48.6%);入选患者平均年龄(67.19±10.95)岁;其中病窦综合征58例(80.6%),房室传导阻滞13 例(18.1%),室性心动过速/心室颤动为5例(6.9%);既往有高血压41例(56.9%),2型糖尿病15 例(20.8%),冠心病16例(22.2%),心房扑动/颤动17例(23.6%);单腔起搏器植入6 例(8.3%),双腔起搏器植入66例(91.7%),其中ICD植入5例(6.9%);右室导线植入部位位于间隔部7例(9.7%),位于心尖部65例(90.3%);起搏器植入术前有TR 58例(80.5%),有MR 42例(58.3%)。72例患者均完成术后1年随访,并且随访期间起搏器起搏和感知功能良好,未出现起搏器电极脱位、三尖瓣膜赘生物附着、三尖瓣膜穿孔。

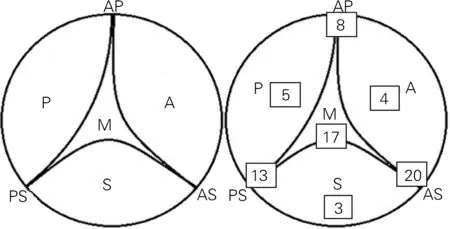

2.2右室电极导线与三尖瓣瓣叶的位置关系 入组72例患者中,仅有2例患者的右室电极导线跨三尖瓣没有被三维超声识别,本研究三维超声对跨三尖瓣导线的识别率高达97.2%;右室电极导线与三尖瓣瓣叶的位置关系(见图3)。

2.3术前与术后TR 的发生率比较 见表1。TR程度与术前相比较,术后1周新发TR 2例(2.8%),TR 程度加重5例(6.9%),术后1周与导线相关的TR(LRTR)发生率为9.7%;术后1年新发TR 2例(2.8%),TR 程 度 加 重14 例(19.4%),术 后1 年LRTR 发生率为22.2%。

图3 三尖瓣瓣叶示意图(左图)和入组患者导线与三尖瓣瓣叶位置关系的具体分布图(右图)

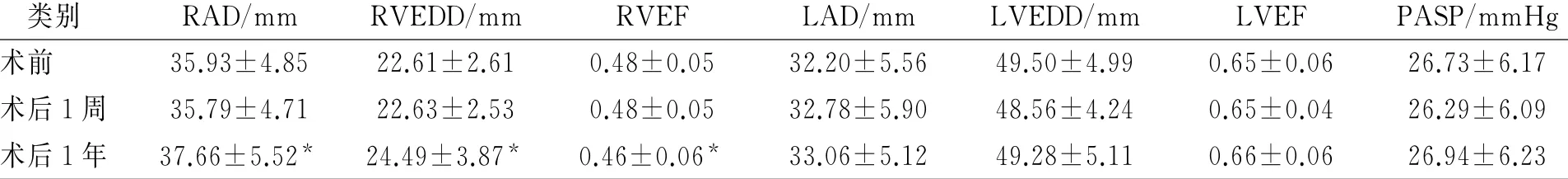

2.4术前与术后心脏结构和功能的比较 与术前超声数据比较,起搏器植入术后1周,入组患者的心脏结构和功能比较,其差异均无统计学意义(P>0.05);同样与术前超声数据比较,起搏器植入术后1年,入组患者TR 程度为无返流、微量反流的比例下降,TR 程度为中重度返流的比例升高(16.7%vs 5.6%),伴RAD、RVEDD 增大以及RVEF降低,差异均有统计学意义(P<0.05)(见表1、2)。

2.5导线引起三尖瓣瓣叶受限组与非受限组患者心脏结构和功能的比较 三维心脏超声检查提示:导线引起前叶、隔叶及后叶受限归为导线引起三尖瓣瓣叶受限组,共12例患者(16.7%);导线位于三尖瓣瓣口中央、前叶隔叶交界处、前叶后叶交界处以及后叶隔叶交界处归为导线引起三尖瓣瓣叶非受限组,共58例患者(80.5%)。与瓣叶非受限组患者比较,瓣叶受限组患者TR 程度为中重度返流的比例明显升高,伴RAD、RVEDD 增大以及RVEF降低,差异均有统计学意义(P<0.05)(见表3)。

表1 PPM/ICD 植入前后TR、MR 程度的比较(n=72)

表2 PPM/ICD 植入前后心脏超声参数的比较(n=72)

表3 导线引起三尖瓣瓣叶受限组与非受限组患者心脏结构和功能的比较

3 讨论

本研究发现:电极导线植入术后1周及术后1年导线LRTR 的发生率分别为9.7%和22.2%。与术前心脏结构和功能比较,电极导线植入术后1周,左右心脏结构和功能无明显变化;植入术后1 年,TR 程度为中重度反流的比例明显升高,伴RAD、RVEDD 增大以及RVEF 降低,而左心结构和功能无明显变化;与瓣叶非受限组患者比较,瓣叶受限组患者TR 程度为中重度反流的比例明显升高,伴RAD、RVEDD 增大以及RVEF降低。

目前关于心脏起搏导线LRTR 的发生率研究较多,但各文献报道不一,为7%~42%[6-7,9-14],本研究发现:起搏器植入术后1周及术后1年LRTR发生率分别为9.7%和22.2%。Sakai等[6]曾报道LRTR 的临床发生率为42%,是目前关于该并发症发生率最高的文献报道。Kim 等[7]回顾性分析248例患者植入PPM/ICD 电极导线对三尖瓣返流的影响,术前、术后3个月常规行超声心动图检查评估TR 程度,结果显示:起搏导线植入3个月,TR 加重至少一个等级为24.2%,并且TR 等级平均增加0.15±0.80(P=0.004),其中PPM 右室导线发生率为20.7%,ICD 右室除颤导线的发生率为32.4%,与未植入PPM 的患者相比,植入组术后发生中至重度三尖瓣返流者增加4 倍。Höke 等[15]对239 例PPM/ICD 植入患者(其中48例PPM 植入,191例ICD 植入)进行1~1.5年随访观察发现:38%患者出现有意义导线相关三尖瓣返流。Lee等[16]对382例植入PPM/ICD 患者进行更长期随访观察(至少3年以上),发现10%患者TR 加重两个等级以上,19.3%患者TR 至少加重一个等级,但也18.6%患者TR 有所改善。国内也有学者报道:PPM 植入后平均随访9年,有24.3%患者发生有意义LRTR[17]。目前相关文献报道LRTR 发生率的差异较大,可能与各文献采用研究方法的不同导致入组患者选择性偏倚,随访时间长短不一以及不同研究中心脏超声评估三尖瓣返流程度的标准不同有关。本研究采用前瞻性研究方法证实:心脏起搏治疗中LRTR 的发生率较高,其发生率随导线植入时间延长而增加。

截止目前,右室电极导线植入是否对心脏结构和功能产生影响仍存在争议,多数研究证实,PPM/ICD 植入患者发生LRTR 可导致右房、右室明显增大[18-20],本研究结果也支持上述结论,但是否对右室收缩功能产生影响,目前文献报道结论不一致。Höke等[15]对239例PPM/ICD 导线植入患者进行1~1.5年随访观察,发现出现有意义LRTR 与无意义LRTR 的两组患者之间,右室的容积和收缩功能并无明显差别;在前瞻性PROTECT-PACE 研究中,两年随访期间,电极导线并不影响右室的收缩功能,可能机制为三尖瓣返流导致右室低流体阻力使射血更加容易[21];然而Lin 等[10]报道一组PPM/ICD导线引起的重度三尖瓣返流,继发右心衰竭,需行外科手术治疗纠正右心衰竭;Pfannmueller等[22]对所有三尖瓣手术患者进行回顾性分析发现:其中有2.8%患者的病因是LRTR 导致右心衰竭,本研究结论也提示:PPM/ICD 植入患者发生LRTR 可导致右室收缩功能的降低。同样,LRTR 的发生是否受左心结构和功能的变化影响尚未有定论,部分研究提及,LRTR 的发生与左室功能不全有关,Storms等[23]对391例PPM/ICD 植入患者进行回顾性评估术前、术后心脏超声资料,发现LRTR 的发生可引起LVEF 明显下降,心衰住院率、致死性心衰的风险明显增高;国内学者任崇雷等[20]也发现LRTR 的发生与MR 程度增加有关,但Höke等[15]报道LRTR 的发生与左室容积、LVEF及MR 程度均无关系,本研究结果与Höke报道一致。

目前观点认为LRTR 的主要机制是导线引起的三尖瓣穿孔、瓣叶粘连,以及导线对瓣叶功能的干扰导致瓣膜闭合不拢。Cheng等[13]对207例PPM植入患者进行三维超声检查,发现电极导线对三尖瓣瓣叶撞击组患者发生LRTR 的几率更高,其差异有统计学意义(P <0.05);同样Mediratta 等[12]研究结果也与其相似,三维超声可清楚显示90%患者电极导线与三尖瓣瓣叶位置关系,其中20%导线撞击后叶,23%导线撞击隔叶,4%导线撞击前叶,23%导线位于三尖瓣中间处,其余30%导线位于瓣叶交界处,与电极导线不干扰三尖瓣瓣叶的患者相比,LRTR 的发生与电极导线对正常的三尖瓣瓣叶干扰密切相关,采用多普勒超声血流会聚法可直接证实上述结论:电极导线撞击瓣叶组多普勒超声测得的有效返流量明显升高,而电极导线位于三尖瓣中间或两瓣叶交界处组,其电极导线很少发生撞击三尖瓣瓣叶,多普勒超声测得的有效返流量无明显升高。本研究也证实上述观点,导线引起三尖瓣瓣叶受限将加重TR,从而引起右心结构和功能改变。在临床实际工作,术中采用三维心脏超声明确右室电极导线跨三尖瓣瓣叶位置,评估导线是否引起三尖瓣瓣叶受限,从而指导导线位置调整,将明显降低导线相关三尖瓣返流该类并发症的发生,维持该类患者右心结构和功能的正常。

本研究仍有以下局限性:①尽管本研究为前瞻性研究,但入组样本量较少在一定程度限制所获数据的准确性;②入组患者的起搏器程控随访信息收集不齐全,未能评估心室起搏比例对电极导线植入术后右心结构和功能的影响。