红旗凹陷典型构造变形特征及物理模拟

彭 杨, 李忠权*, 刘恒麟, 蒙启安, 陈钧亮, 钟荣全, 李勤勤

(1.成都理工大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室, 成都 610059; 2.成都理工大学自然资源部构造成矿成藏重点实验室, 成都 610059; 3.大庆油田有限责任公司勘探开发研究院, 大庆 163712)

红旗凹陷作为海拉尔盆地众多断陷中勘探潜力较大的凹陷之一,受到众多学者的关注,并对凹陷的构造样式、形成机制进行了系统的研究[1-2]。凹陷是在海西褶皱基底之上发育起来的中新生代断陷盆地,早期受到伸展作用发生强烈断陷,中期受到多次伸展和挤压作用发生复杂变形,原型构造遭到剧烈破坏,原型盆地遭受了不同程度的改造,导致现今见到的构造样式极为复杂。凹陷的复杂构造样式控制了油气的运移和分布,对油气成藏有重要的影响,因此展开构造分析是油气资源评估的关键,理清构造演化过程对油气勘探具有重要意义。在前人研究的基础上,全面分析盆地的几何学和运动学规律,并结合构造物理模拟实验来研究动力学规律。在伸展条件下物理模拟实验能直观地复现构造的发生发展、继承与改造、盆地形成演化动力学等多种构造现象,因此被很多盆地构造研究者采用,也是盆地动力学研究的常用方法之一。在伸展和挤压实验模型中,由于砂箱两侧为透明玻璃,可以直接观察地层在平面和剖面上的变形、变位情况。实验过程中,使用相机间歇性拍照对剖面和平面变化情况进行记录;实验结束后,对剖面进行切片以便于观察地质体内部的变化。实验根据最新的地震解释资料,设计边界模型为犁式断层,模拟了犁式控陷断层控制作用下的断陷在伸展构造和叠加反转构造条件下的构造及沉积演化过程,并将盆地的构造演化与沉积演化联系起来,阐明构造对沉积的控制作用,为研究区的油气勘探开发提供可靠方向和理论依据。

1 区域地质特征

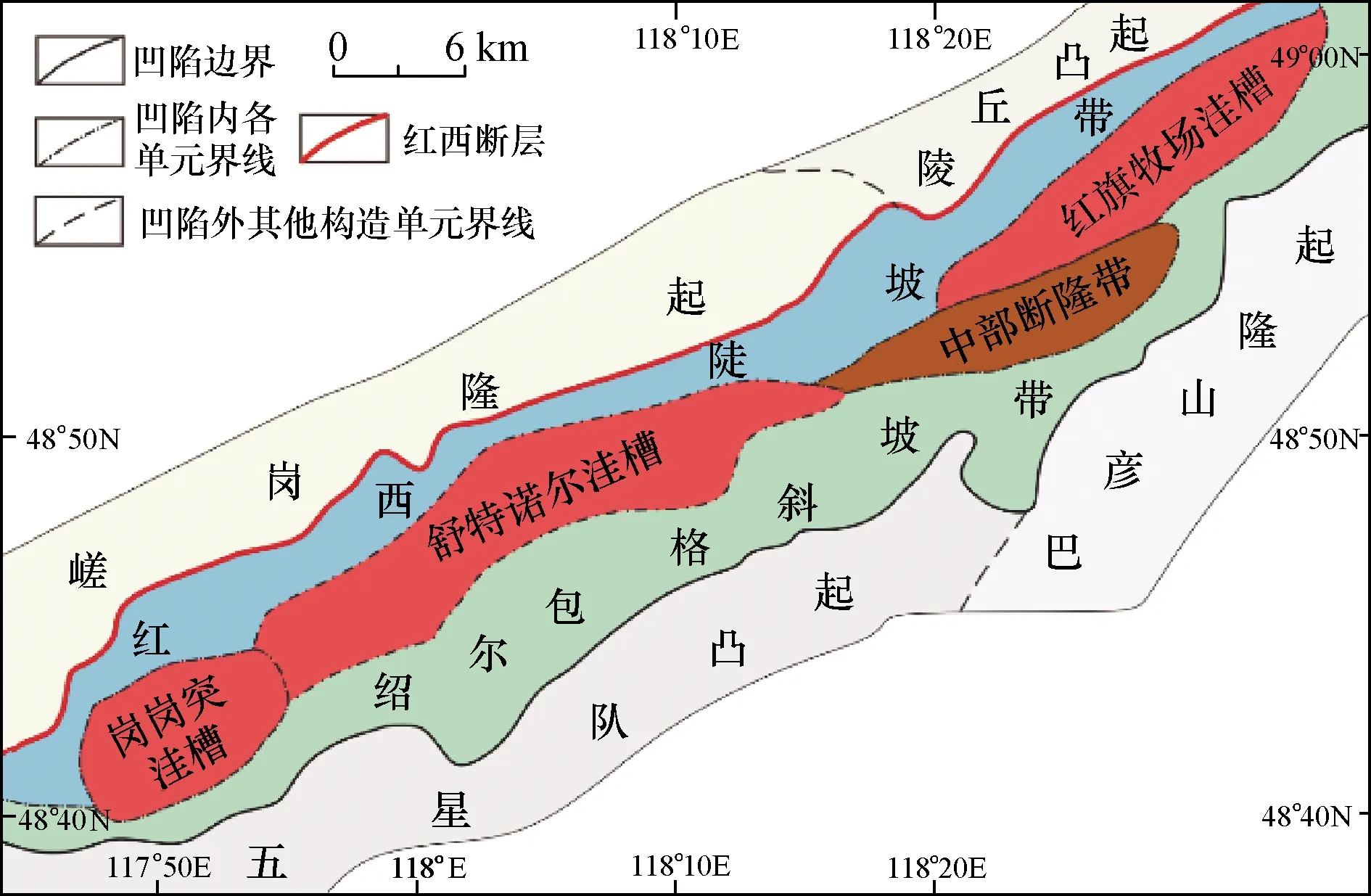

红旗凹陷是海拉尔盆地贝尔湖坳陷北部的一个二级构造单元,北为赫尔洪德凹陷的东南端,西以嵯岗隆起为界,东南接新宝力格凹陷。凹陷总体呈狭长的带状,其长轴大致呈北东方向展布,是一个受北西部边界红西断层控制的北西断南东超的箕状断陷,面积约为840 km2(图1)。其形成演化过程跟整个盆地的演化一致,经历了断陷期、断坳转换期、坳陷期三个构造演化阶段[3-5]。

图1 红旗凹陷位置Fig.1 Location of Hongqi Sag

1.1 地层特征

海拉尔盆地是叠置在海西褶皱基底上的中新生代的断陷—坳陷型叠合盆地。研究表明,凹陷内地层发育齐全[6],自下而上分别发育了古生界的基底,中上侏罗统塔木兰沟组,下白垩统扎赉诺尔群铜钵庙组(K1t)、南屯组(K1n)、大磨拐河组(K1d)、伊敏组(K1y),上白垩统贝尔湖群青元岗组(K2qy)以及第三系、第四系地层。塔木兰沟组为火山碎屑岩沉积,主要为凝灰岩,与下伏地层(基底)呈角度不整合接触。铜钵庙组沉积地层具有断陷早期充填性质,岩性以杂色砂砾岩为主。南屯组属于断陷快速沉降阶段的产物,地层在凹陷全区普遍发育,是一套暗色的砂泥岩组合,整体呈下粗上细的正粒序;南屯组分为南屯组一段和南屯组二段,南屯组一段顶面为早期最大的一套不整合面,南屯组二段只在南北洼槽区局部发育,在隆起带被剥蚀,沉积厚度不大,以细粒沉积为主,含有少量粗碎屑沉积。大磨拐河组由大磨拐河组一段和大磨拐河组二段组成,大磨拐河组一段以厚层黑色泥岩为主,夹薄层泥质粉细砂岩。大磨拐河组二段在凹陷内广泛发育,灰色泥岩与粉细砂岩互层,剖面上整体呈反韵律。伊敏组为湖相沉积的产物,岩性以灰浅绿色砂泥岩为主,与下伏地层呈整合接触。青元岗组为红棕色泥岩夹细粉砂岩,与下伏地层呈角度不整合接触。第三系、第四系地层在研究区沉积厚度薄、分布范围较小,空间上相对稳定。

1.2 构造特征

1.2.1 平面构造特征

红旗凹陷在平面上呈北东向展布,其形成主要受北西侧的红西断裂控制。红西断层构成了凹陷的NW边界,该边界断层倾角较小,是一个长期活动、走向NE的控陷断层,并控制了地层的沉积与构造演化,使凹陷形成洼隆相间的构造格局。根据构造特征及演化过程,将红旗凹陷划分为靠近红西断裂的红西陡坡带,中部的岗岗突洼槽、舒特诺尔洼槽、中部断隆带、红旗牧场洼槽和远离红西断层的绍尔包格斜坡带6个三级构造单元。整体上表现为“两凹夹一隆”的构造格局[7](图2)。

图2 红旗凹陷构造单元划分Fig.2 Division of structural units in Hongqi Sag

1.2.2 剖面构造特征

剖面上凹陷呈半地堑式构造,根据剖面形态特征划分为靠近红西断层的陡坡带、中部洼陷区和斜坡带(图3)。将边界断层及其所控制的上盘称为陡坡带,上盘由滚动背斜、超覆、断块和断鼻等构造圈闭及一系列与边界断层倾向相同的次级正断层共同组成,这些构造控制了砂体及圈闭的发育,常常是油气聚集的主要场所。中部洼陷带呈尖底锅状,沉积厚度大,是凹陷的主要沉积中心。远离控陷断层一侧的缓坡称为斜坡带,在斜坡带地层可见到明显的上超现象,并发育多组地堑组合。

图3 红旗凹陷458测线构造格架剖面图Fig.3 Structural profile of 458 survey lines in Hongqi Sag

由于构造运动频繁,红旗凹陷盖层中主要发育三个明显的构造层序界面(T5、T23和T04),层序界面上下两套地层表现为角度不整合接触,根据不整合面可把地层划分为3大构造层。T5反射界面为古生代基底与中-上侏罗统塔木兰沟组之间的界面,界面上下两套地层结构明显不协调。T23反射界面为南屯组一段的顶界,由于南屯组一段末期的挤压反转,地层产状发生变化导致南屯组二段的地层上超在T23界面之上,下伏地层削截终止在反射界面上。T04反射界面是伊敏组与青元岗组的分界面,由于下伏地层遭受挤压发生褶皱变形,导致上下两套地层产状不一致,呈角度不整合接触,青元岗组上超在T04不整合面上。

1.2.3 断裂特征

凹陷经历多期建造和改造后,发育不同级次、不同规模和不同性质的断层,断裂系统十分复杂。凹陷内部的断裂主要呈北东向展布,在全区都有发育;其次发育北西向断裂,该方向的断裂仅在斜坡带发育;在斜坡带还发育少量的南北向断裂。北东向断层展布规模大、发育早、继承性强,其中规模最大的是凹陷西北边界的红西断层,其活动时间最长、延伸最广并控制凹陷整体呈北东向展布。红西断层剖面上呈犁式,断距较大,最大超过2 000 m,在凹陷内延伸约68 km,是由一系列断裂连锁而成。该断裂控制了凹陷的沉积和沉降,尤其是控制了塔木兰沟组、铜钵庙和南屯组一段的沉积。陡坡带发育一系列跟控陷断层倾向一致的次级正断层,这些断层控制了凹陷的形成和演化以及凹陷内地层的沉积沉降。此外在缓坡带还发育一系列由次级正断层组成的地堑,这些次级正断层断面呈铲状且坡度较缓,大部分跟边界断层倾向相反,并具有明显的期次性。

2 实验相似条件及模型设计

构造物理模拟实验是在实验室条件下以实际地质背景为依据来模拟研究区构造样式的形成和演化过程[8]。实验不但能够提供与实际地质体相似的最终构造样式,而且还能再现构造的演化阶段。近年来该方法在国内得到了广泛的运用[9-14],但对伸展盆地进行构造物理模拟的并不多。实验首次对海拉尔盆地红旗凹陷进行构造物理模拟,并深入探讨其构造变形过程和成因机制。

2.1 相似条件

实验成功的关键是模型与地质体之间的相似性问题,因此本次实验是建立在相似原理的基础之上进行的,具体模拟实验过程中满足如下的三点束缚条件[15-17]。①几何学相似:实验模型设计与地质实例满足几何相似才能说明实验模型设计具有反映真实地质构造的能力,因此实验设计的先存断裂性质,地层厚度、长度以及体积的比例都必须与实际地质体吻合;②运动学相似:实验材料与真实地质体的特性满足运动相似,采用粒径200~400 μm、内摩擦角约为30°的松散彩色石英砂来模拟浅部沉积地层,石英砂变形遵循莫尔-库伦破裂准则,非常接近地壳浅部岩层的脆性变形行为;③动力条件相似,实验模型与实际地质体符合受力方向相同、大小相似,这样才能根据实验测得的作用力的大小和相似系数推测所模拟的实际地质体的受力情况。

2.2 模型设计

在构造物理模拟实验中,严格控制实验的初始形态和边界条件,其设置的准确性直接影响实验的合理性[18]。

构造物理模拟实验采用成都理工大学构造成矿成藏国家重点实验室构造变形物理模拟综合实验平台的装置,模拟在犁式控陷断层的控制作用下的伸展、反转构造变形。实验依据红西断层的实际产状和比例来制作模型,模型选用1:600 000的几何比例,即实验中的1 cm代表实际地质体中的 600 m。在砂箱底部放置一块聚苯乙烯泡沫基底来模拟先存基底,通过等比例计算,设计基底下底界长度为300 mm,上边界长度为170 mm,宽度为 300 mm,高度为100 mm(表1)。

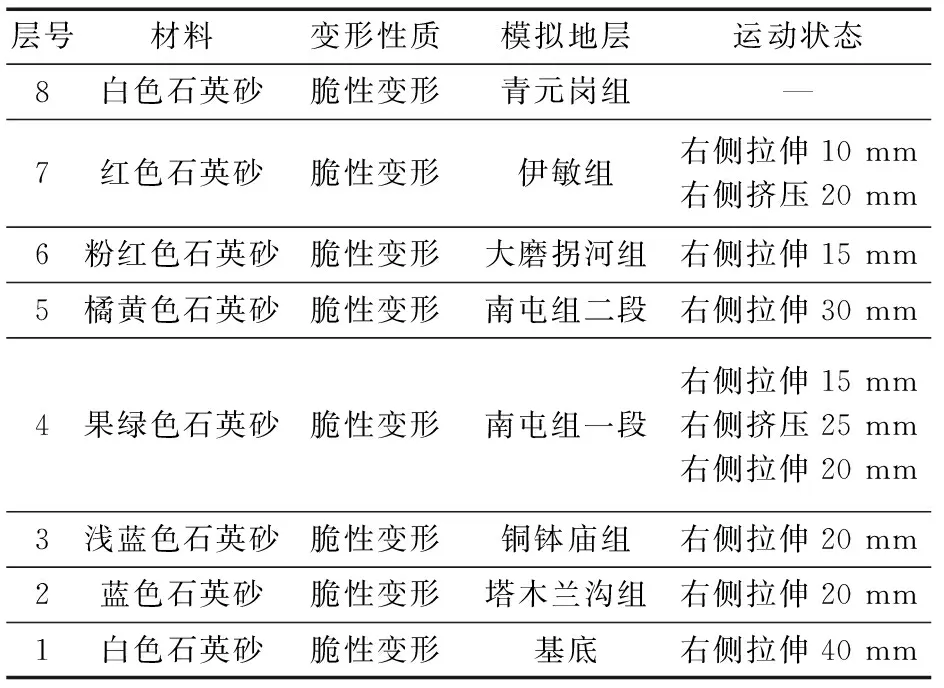

表1 实验模型参数Table 1 Experimental model parameters

如图4所示,模型中挡板AA′-BB′分别代表红旗凹陷的北西侧-南东侧两边界,实验通过挡板两侧的电动缸提供力源,施力方向、大小和速度都严格按照实际地质体的受力情况来设置。在基底表层放置一块非弹性布,然后把非弹性布固定在右侧活动挡板BB′上,这样右侧活动挡板BB′可以带动非弹性布移动(图4)。实验过程中在基底与右侧挡板之间铺设石英砂来模拟地层沉积,通过右侧挡板的带动即可模拟犁式基底断层在伸展活动过程中上覆脆性岩层的构造变形情况。

3 实验过程及结果

基于设计好的模型,再根据几何学、运动学、动力学相似性原则指导下设计物理模拟实验地层参数如表2所示。在实验过程中共铺设了8层不同颜色石英砂模拟8套地层,每层厚度根据实际地质体厚度等比例求得,累计垂直厚度为100 mm。

表2 实验模拟地层Table 2 Experimental simulation of strata

实验根据实际受力情况,将左侧活动挡板固定,右侧活动挡板可在右侧驱动电缸力的作用下产生伸展和挤压,伸展和挤压速度都设置为 0.025 mm·s-1。实验中,模拟同沉积生长地层,即在每一次变形之后都以初始模型高度为基准面,在凹陷内增铺彩色石英砂。根据实验操作步骤,可分为以下18个阶段。

首先模拟断陷期的地层变形情况(图5)。过程1在基底与右侧活动挡板之间铺设一层厚度为100 mm的白色石英砂,与左侧泡沫基底持平[图5(a)],模拟红旗凹陷的最底部的古生界基底地层。过程2在右侧电动缸的驱动下水平向右伸展40 mm,非弹性布带动白色石英砂运动,在靠近控陷断层处受犁式断层影响产生一滚动背斜(反牵引褶皱),并呈现出楔形可容空间,地层厚度减薄、长度变长;远离控陷断层处出现由正断层F1、F2组成的一组地堑,断层倾角较陡[图5(b)]。过程3在凹陷区域内铺上一层蓝色石英砂填平补齐,模拟塔木兰沟组[图5(c)]。过程4水平向右伸展20 mm,在靠近控陷断层处继续呈现出楔形可容空间;远离控陷断层的地堑中断层断距不断增大;在先期形成的地堑内部再形成一条与控陷断层倾向一致的正断层F3[图5(d)]。过程5在凹陷区域内铺浅蓝色石英砂填平补齐,模拟铜钵庙组[图5(e)]。过程6水平向右伸展20 mm,地堑更加发育,断层断距不断增大;在先期形成的地堑内部再形成一条与控陷断层倾向相反的正断层F4[图5(f)]。过程7在凹陷区域内铺上一层果绿色石英砂填平补齐,模拟南屯组一段[图5(g)]。过程8水平向右伸展15 mm,继续呈现楔形可容空间,前期形成的地堑继续发育,断距增大,倾角有变缓的趋势;受犁式断层控制的滚动背斜形态更加明显[图5(h)]。过程9伸展停止,进入本区第一次构造反转期,在右侧电动缸的驱动下带动右侧挡板产生向左侧的挤压力,模拟挤压环境下的构造反转阶段。水平向左挤压25 mm,可见果绿色砂层在靠近断层侧出现一断层转折褶皱现象,地层整体被挤压抬升,内部的调节断层倾角变陡[图5(i)]。

图5 断陷期变形过程Fig.5 Deformation process in faulted period

模拟断坳转换期的地层变形情况(图6)。过程10继续水平向右伸展20 mm,南一段下凹效果明显,远离控陷断层的地堑中发育的断层断距继续增大;在先期形成的地堑基础上再形成一组由正断层F5、F6组成的地堑[图6(a)]。过程11根据地震剖面所反映结果,在凹陷中央铺设一层橘黄色砂,模拟南屯组二段,并上超在果绿色石英砂上(南屯组一段)[图6(b)]。过程12水平向右伸展30 mm,继续呈现出楔形可容空间,在远离凹陷一端再发育一条正断层F7,前期发育的断层断距不断增大,倾角变缓[图6(c)]。过程13在凹陷区域内铺上一层粉红色石英砂填平补齐,模拟大磨拐河组[图6(d)]。过程14水平向右伸展15 mm,继续呈现出楔形可容空间;在远离控陷断层一侧再形成一组由断层F8、F9组成的地堑,且断面倾角较陡;而前期形成的断层的断面倾角变缓[图6(e)]。过程15在凹陷区域内铺上一层大红色石英砂填平补齐,模拟伊敏组[图6(f)]。过程16水平向右伸展10 mm,继续呈现出楔形可容空间;在靠近控陷断层一侧的地堑中发育的断层断距不断变大;前期形成的断层的倾角继续变缓[图6(g)]。过程17伸展停止,进入本区第二次构造反转期,通过右侧电动缸驱动右侧活动挡板,带动右侧的基底产生挤压,模拟挤压环境下的构造反转,可见地层整体被挤压抬升,出现宽缓背斜样式。红色石英砂在靠近控陷断层处出现一断层转折褶皱现象;先期形成的调节断层倾角变陡[图6(h)]。

图6 断坳转换期变形过程Fig.6 Deformation process in fault depression transition period

最后模拟坳陷期地层变形情况如图7所示。过程18 在凹陷区域内铺上一层白色石英砂填平补齐,模拟上覆青元岗组。

图7 坳陷期变形过程Fig.7 Deformation process in depression period

从物理模拟实验过程可以看出,犁式控陷断层对凹陷的构造样式有着重要的影响。在伸展作用力影响下,靠近控陷断层一侧,断层上盘地层顺铲式断面拉开拆离形成滚动背斜;远离控陷断层一侧,发育一系列由正断层组成地堑,随着伸展距离的增大,断层倾角有变缓的趋势。在构造反转阶段地层内部的调节断层倾角变陡,靠近控陷断层一侧地层有明显加厚现象,呈喇叭状,为典型的正反转构造。

实验过程结束后,使用洒水壶向砂体均匀洒水至全部湿透,静止一段时间使用刀具对砂体进行等间距切片,每20 mm切一刀,共获得切片15张,切片的同时用相机记录每张剖面内部的变形特征[19]。由于切片数量较多,选取与实际地震剖面最相符的一张切片同实际地震剖面对比分析(图8),显示出高度的相似性。图8结果表明构造样式主要是受犁式红西断层和反转挤压控制。地层在非弹性布伸展下发育为滚动背斜,同沉积地层的厚度在控陷断层处最厚,远离控陷侧断层逐渐减薄。远离控陷断层一侧的调节断层具有一定的规律性,前期形成的断层F1、F2、F3、F4终止在T23界面上,后期形成的断层F5、F6、F7、F8、F9终止在T04界面上。随着伸展距离的增大地堑越来越发育,并逐渐向右发生迁移,导致越早形成的断层越远离红西断层。

图8 地震剖面与实验典型剖面对比Fig.8 Comparison between seismic profile and typical experimental profile

4 凹陷演化过程探讨

研究表明红旗凹陷构造演化与海拉尔盆地的区域性构造演化一致,经历了断陷期、断坳转换期和坳陷期3个建造期,在每个建造期末期盆地发生改造使构造格局进一步复杂化[7]。

4.1 断陷期(塔木兰沟组-南屯组一段)

由物理模拟实验可以看出,断陷期靠近红西断层地层的厚度最大,随着拉张量的增大,往南东方向地层厚度逐渐减小,沉降中心靠近红西断层一侧,地层的沉积主要受犁式控陷断层影响。凹陷整体具有伸展断陷盆地的特征,是一个呈NE向展布的受犁式红西断层控制的单断型箕状断陷。在南屯组一段末期,凹陷整体受到挤压应力的影响,内部调节断层倾角变陡,地层被压实的更紧致,并无逆断层出现。

4.2 断坳转换期(南屯组二段-伊敏组)

南屯组二段、大磨拐河组和伊敏组沉积时期,受控陷断层影响减弱,表现为在伸展作用下的基底沉降。从模拟实验和地震剖面上都可见到南屯组二段上超在下伏地层上,沉积、沉降中心较断陷期产生迁移,沉降中心由南东到北西逐渐变深,地层在陡坡带和缓坡带薄,中间洼槽厚。在伊敏组末期,凹陷受到第二次挤压应力的影响,地层抬升遭到剥蚀,这时期凹陷构造格局基本成型。

4.3 坳陷期(青元岗组)

由于下伏地层的挤压抬升,青元岗组与下伏地层呈局部角度不整合关系,沉积范围较广并遍布在整个凹陷区域,凹陷形态已经形成。

5 结论

首次在海拉尔地区利用构造物理模拟实验再现原型盆地的演化序列和断裂的发育特征,并利用红旗凹陷地质特征及构造物理模拟实验结果相互论证,明确了复杂断陷的形成机理。①实验结果显示,由于研究区受到间歇性的北西-南东向伸展作用,所以断裂的发育也呈一定的规律性,断裂的发育经历了塔木兰沟组-南屯组一段、南屯组二段-伊敏组两个阶段,先期断裂终止在南屯组一段的顶面(T23),后期断裂终止在伊敏组的顶面(T04);②凹陷的变形主要受犁式控陷断层、区域伸展作用和同沉积构造作用共同作用[20],靠近控陷断层(红西断层)一侧的滚动背斜主要受同沉积作用和犁式控陷断层的控制,而远离控陷断层一侧形成的一系列地堑组合主要受区域伸展作用的控制;③物理模拟实验结果为凹陷油气勘探提供新的思路,为红旗凹陷乃至海拉尔地区的断裂形成机制研究提供了有力的实际变形支持。