产业政策对制造业集聚的影响研究

——基于全国省级面板数据的分析

刘 侃/文

一、前言

改革开放以来,我国经济的高速增长得益于制造业的快速发展,各地经济发展实践也证明了这一点。1978年改革开放之前,全国各地经济发展呈现出均质化的产业布局,各地的制造业集聚都呈现出低层次、低效率的发展状态。十一届三中全会后,中央政府的非均衡发展战略让全国各地的政策制定出现差异,因地制宜的发展思想开始深入人心。显而易见,处于经济转轨期的中国,各级政府的不同政策对制造业集聚有着举足轻重的影响,通过影响制造业集聚进而影响本地区经济发展。诸多学术研究表明,各级政府制定的各类产业政策对本地区的经济发展水平具有显著促进作用(骆世广等,2016)。同时,我国制造业集聚水平离不开政府产业政策影响,这已得到诸多学者的论证(黄玖立、李坤望,2006)。利用我国各省级面板数据通过实证分析也验证了这一论点(芮明杰等,2017),即政府的产业政策对制造业集聚有着十分重要的影响。不过,关于产业政策对制造业集聚的影响方向上,学者之间的观点并未得到统一。产业政策能够对制造业集聚起到正向作用得到了一批学者的支持,各级政府对制造业的优惠政策在某些条件下能促进制造业集聚(杜凤莲、马慧峰,2013)。以新经济地理学以及区域增长理论为基础,初步论证了产业政策对高新科技这类知识密集型产业具有显著的促进作用(赵凯,2016)。上文所述文献通过提出不同假设与理论,均支持产业政策对制造业集聚具有正向作用。有学者并不认同这一观点,例如,基于传统贸易理论认为,各级政府采取利于本地区制造业集聚的政策,会在一定程度上对市场资源配置产生负面效果,最后导致制造业“空洞”现象(谭真勇等,2009)。通过空间经济学模型分析发现,政府干预产业的政策会阻碍第三产业的地理集聚(陈建军等,2009)。本文尝试探索产业政策对于地区制造业集聚的影响方向,并分析其他政策对制造业集聚的影响途径,尝试构造实证模型,检验不同政策工具对各省市制造业集聚的影响差异。

二、理论分析与假说提出

产业政策相对于其他政策来说是一种具有较大弹性的政府干预市场的方式。各级政府在制定本地区产业政策时,会优先考虑本地区产业发展,通过实施政策激励打破固有的行业壁垒,获得政府补助以及当地银行的资金支持,最后增加该产业在本地的投资,促进产业集聚(黎文靖、李耀淘,2014)。已有研究表明,政府积极制定适合本地发展的产业政策能够促进该地区的文化产业制造业集聚(黄永兴、徐鹏,2011)。产业政策的有效实施不仅可以改善本地区交通等基础设施建设,提供快速融资平台,还可以为政府提出其他政策构建良好的制度环境,同时通过各种政策扶持手段,提高该地区工业产品的市场竞争力,进而影响本地区制造业发展架构,最后对制造业集聚产生一定影响。由此本文提出假设1。

研究假设1:政府能够通过制定产业政策推动本地区制造业集聚的发展。

从以往文献看,产业政策并非作为单独的政策手段来影响本地产业环境,产业政策需要和其他政策作为“一揽子”政策来共同影响市场,其中财政政策与贸易政策是产业政策实施过程中最密切的两种政策。地区间贸易往来对本地区经济发展水平有重要影响,在产业制定的过程中需要考虑不仅要有产业部门的参与,还涉及贸易、财政等其他部门。我国各级地方政府为扩大地区产品出口,制定有利于本地区贸易发展政策的同时,也要考虑产业政策的影响,两者是共同影响的有机政策共同体。由此可见,三类政策之间也存在着交互作用,一类政策可以通过影响另一类政策,进而对第三类政策的政策效果产生影响,使原本政策效果相互作用的两类政策可能因为第三类政策的加入而发生变化,这将会对制造业集聚产生更进一步影响。通过以上分析,本文提出假设2。

研究假设2:产业政策、贸易政策以及财政政策三种政策之间的交互作用共同促进制造业集聚。

三、研究设计

(一)模型设定

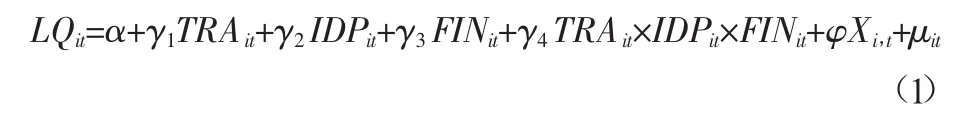

基于前文分析,本研究将产业政策、贸易政策及财政政策引入实证分析模型。考虑到三类政策之间存在相互作用,因而加入这三类政策的交互项,最后的实证模型如下:

其中,i表示省份,t表示年度,IDPit代表产业政策,FISit表示财政政策,TRAit表示贸易政策,TRAit×IDPit×FISit表示三者的交互项,Xit为控制变量的集合,μit随机扰动项。

(二)变量及数据说明

1.被解释变量

区位熵指数表示一个区域某制造业集聚度在全国的相对水平。本研究采用中部地区各市制造业的区位熵指标来衡量制造业集聚水平,制造业z在i省的区位熵表示为:

式(2)中,Ei,z为i省制造业z的就业人数,Ei为i省总就业人数,Ez为全国制造业总就业人数,E为全国总就业人数。

2.解释变量

IDPit代表产业政策,FISit表示财政政策,TRAit表示贸易政策。本文借鉴黎文靖和李耀淘(2014)对产业政策的衡量和定义方式,采用各省工业增加值与GDP的比重来度量;贸易政策采用对外依存度来度量;财政政策采用财政支出占GDP的比重来衡量。TRAit×IDPit×FISit为三种政策的交互项,代表三种政策之间的交互作用。

3.控制变量

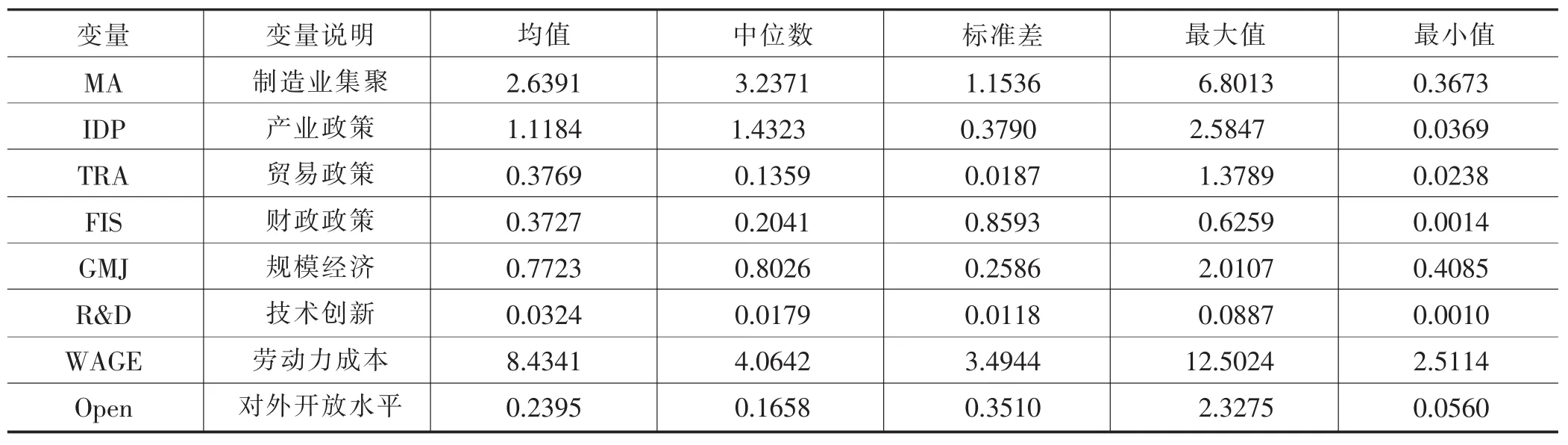

本文采用GMJ(各省市工业企业生产总产值/企业数)作为规模经济的代理变量;将R&D经费投入强度(各省市投入的R&D经费与地区生产总值之比)作为知识溢出效应的代理变量;将WAGE(各省市职工平均工资)作为劳动力成本的代理变量;将OPEN(各省市进出口额占GDP比重)作为对外开放水平的代理变量。各参数的描述性统计如表1所示:

表1 各变量的描述性统计

四、实证结果

本文运用Stata 14对上述指标进行面板数据的回归分析。对两个模型估计结果,由Hausman检验可知,H统计量值分别为46.0126和49.3252,收尾概率Prob值均为0.0,两个模型都支持固定效应模型更加适合本文的回归方程,故本文选用固定效应模型进行回归,估计结果如表2所示。

表2 模型计量结果

从单个政策的模型估计结果来看,产业政策在1%的水平下显著,并且数值达到0.4472,说明产业政策对制造业集聚具有显著推动作用。这一结论与之前学者对于产业政策对制造业集聚的研究结果一致。实证结果表明,产业政策对制造业集聚有积极影响,与前文理论预期相一致。

从多个政策回归来看,在检验单独政策有效性方面,产业政策与财政政策均通过了显著性检验,其中产业政策在5%的水平上为正,而财政政策在1%的水平上显著为负,对于贸易政策则是没有通过显著性水平;与此同时,政策之间的交互性关系在1%的水平上为正,数值为7.5345,说明三类政策之间确实存在交互作用,构建的实证模型具有一定的合理性。产业政策在三政策交互作用检验也为正,说明产业政策在其他政策的支持下,能够更好地发挥政策扶持作用;然而财税政策运用会适得其反。其结果的产生可以归咎于我国当前的财政管理机制,这主要是指转移支付权责不明确,从过往经验看,我国的转移支付都是从中央到地方层层划分,导致地区之间税收返还不均等分布,不同地区的企业难以平等享受集聚带来的优惠,企业可能倾向于向那些政策优势明显的地区集聚,地区之间制造业集聚的差异扩大。

五、结论与政策建议

本文通过构建省级面板模型并实证分析发现,产业政策对制造业集聚具有正向促进作用,财政政策对制造业集聚具有负面作用,而贸易政策对制造业集聚的影响并不显著。产业政策、贸易政策与财政政策相互之间存在正向互补作用,三者共同促进制造业集聚。

本文基于以上结论提出几点建议:

1.产业政策方面:各级地方政府需要通过采取政策措施来实现本地区经济发展目标时,应多角度分析制造业集聚对当地经济发展的积极作用。具体来说,制造业发展较为缓慢的地区,应该推行强有力的产业政策,深化并推广经济自贸区政策。

2.贸易政策方面:各地区需要加快进行贸易结构调整,同时对出口产品质量严格把关,提高出口产品中高新技术产品的占比。

3.财政政策方面:各级政府应根据本地区资金状况因地制宜提供资金支持,同时减少政府财政干预。各地政府应将财政支出用于培育适合当地发展的工业上,避免因跟风而导致的产能过剩。