斯特拉文斯基舞剧《阿贡》之《布朗莱舞》的多媒体音乐分析

岳美辰

舞剧《阿贡》(Agon)是斯特拉文斯基(Igor Fedorovitch Stravinsky,1882—1971)作曲,乔治·巴兰钦(George Balanchine,1904—1983)编舞,于1957年完成的一部芭蕾舞剧,全剧时长22分钟[纽约城市芭蕾舞团(NYCB)1960年版本]。作为一部斯特拉文斯基早期的十二音序列作品,作品可以分为三个部分,笔者选择其中采用十二音写作的《布朗莱舞》(Bransle)作为本文的中心进行分析,其中包含《单布朗莱舞》《欢快布朗莱舞》和《双布朗莱舞》三支舞蹈,以及男性双人舞、女性单人舞和男女三人舞。笔者在本文中,以“多媒体音乐分析法”①的视角对作品《阿贡》进行研究。

尼古拉斯·库克(Nicholas Cook)在其《音乐多媒体分析》一书第三章《多媒体的范式》(Models of Multimedia)提出了两个分析维度,笔者将本文的研究分为两个部分:

1.传统观念即歌剧和歌曲的分析,在本文中即《布朗莱舞》的音乐分析部分;

2.“多媒体视觉化”的分析,在音乐被视觉化并且以芭蕾舞的形式在后期形成录像后,进入了库克“多媒体分析法”的第二个层面。不仅仅包括音乐本身,同时涉及舞蹈、舞台设计、镜头角度(机位)等不同方面,进而体现出库克的“多媒体分析法”的思路。

此外,笔者根据一篇西文文献②中多媒体分析中的模态原则(modality principle)中“动画”(animations)与“文本”(text)两个部分,将音乐多媒体分析与之对应——分别为作品中的多媒体范式(如舞蹈、服饰等)与音乐本体。文章以实验的方式得出结论——将两个模态分割开来是行不通的,所以在对一个多媒体作品进行分析时,兼顾其中的联系是有必要的。

笔者选择《阿贡》中的《布朗莱舞》作为“多媒体音乐分析法”的范例,是由于在该作品中涉及音乐、舞蹈、舞台设计、服饰设计以及多媒体录像中的机位变化几个方面。但相比于其他带有除音乐和舞蹈之外的形式(念白或声乐)的作品,《阿贡》中的“范式”(models)③较为清晰。

笔者从“多媒体音乐分析”的角度出发,主要以音乐和舞蹈两个方面对该作品研究,试图得出舞剧《阿贡》中的音乐元素与舞蹈动作之间的联系。

一、“性别化音列”——音乐本体分析

(一)基本音列分析

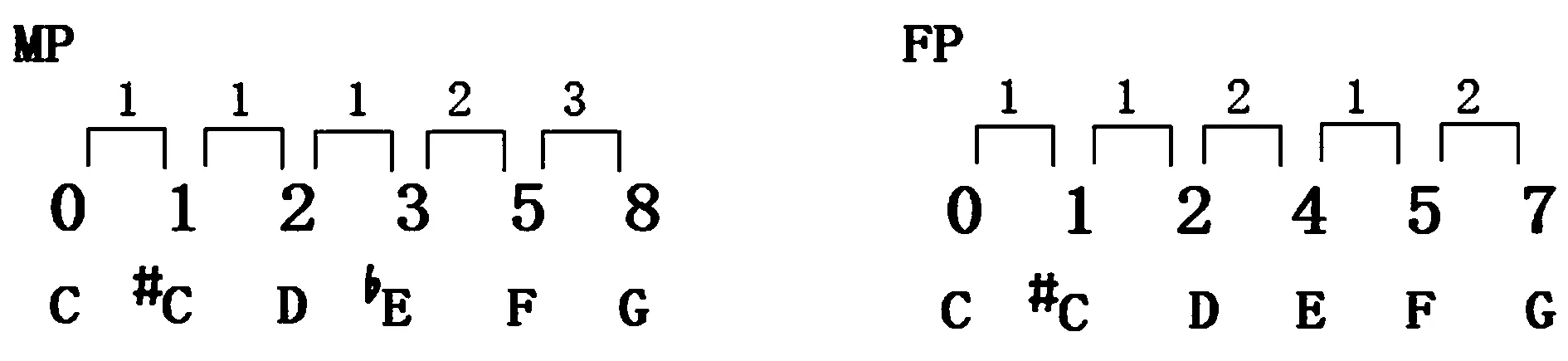

笔者根据哈佛大学的一篇博士论文《与斯特拉文斯基共舞:巴兰钦、〈阿贡〉音乐中钢琴与管弦乐的运用和古典芭蕾语汇》(Reinhold Brinkmann, Thomas Kelly, Karen Paoiter: Dancing with Stravinsky:Balanchine, Agon, Movements for Piano and Orchestra and the Language of Classical Ballet, Doctoral dissertation, Harvard University, Oct., 2004.)中所提及作品片段《布朗莱舞》中十二音的运用:以四音组(0, 2, 3, 5)代表男性;(0, 1, 3, 4)代表女性;而布朗莱舞部分所采用的两个中心音列分别是男性音列(0, 1, 2, 3, 5, 8),女性音列(0, 1, 2, 4, 5, 7)。

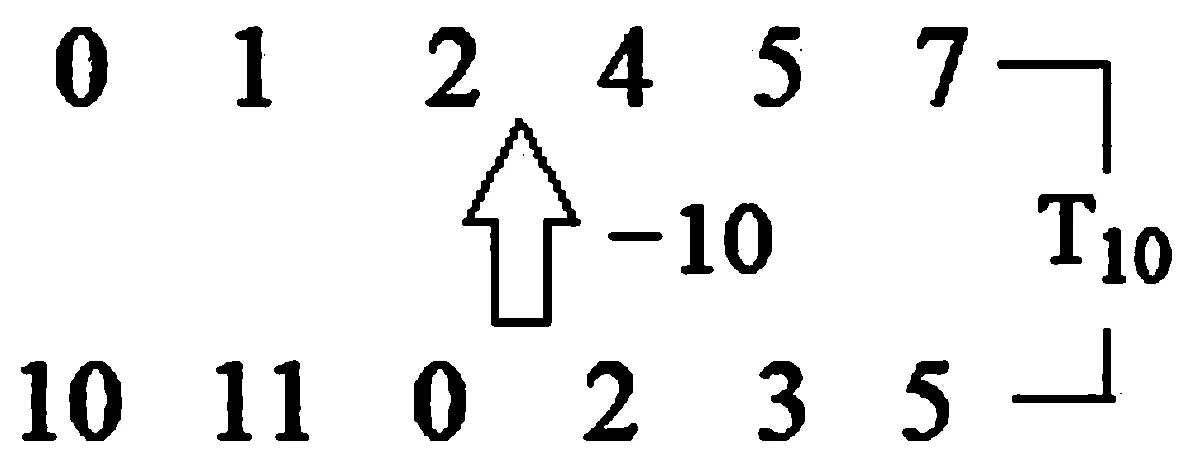

基本音列原型为6-Z40(0, 1, 2, 3, 5, 8),另一个音列为基本音列的补集6-Z11(0, 1, 2, 4, 5, 7)。音列原型主要运用在第一段《单布朗莱舞》中,补集音列主要在第二段《欢快布朗莱舞》中运用,在第三段《双布朗莱舞》中主要采用两个音列相结合的方式排列。具体音程关系见下图。

图示1.斯特拉文斯基《阿贡》之《布朗莱舞》中音列的内部关系

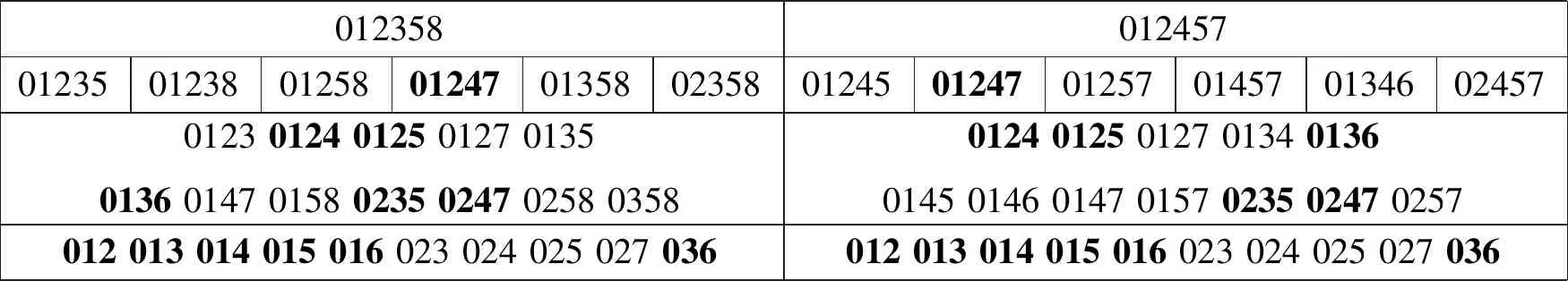

此外,由于在《阿贡》的第二部分的序列音乐中,运用了大量的音列中的“子集”进行创作,为便于分析对比,笔者现将两个音列的全部子集列出,见下表。

表格1 斯特拉文斯基《阿贡》之两个基本原型音列的子集(加粗为共同子集)

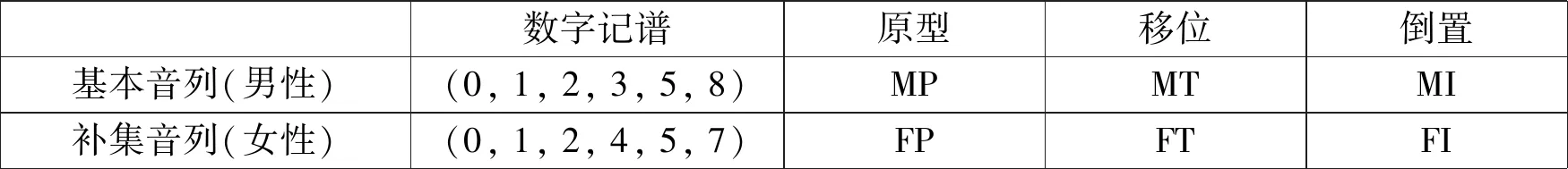

根据文献资料,在斯特拉文斯基的创作中,运用了“隐喻”的手法进行写作,采用“性别编舞④”原则。最初的音列原型分别由铜管和木管进行演奏。以音列原型(0, 1, 2, 3, 5, 8)代表男性,使用铜管乐器演奏;以(0, 1, 2, 4, 5, 7)代表女性,使用木管乐器演奏。由于在下文中要大量提及这两个音列,因此本文笔者特将代表男性与女性的音列原型和补集,分别表示为“MP”(即male prototype)和“FP”(即female prototype),移位与倒置的音列与原型的关系用下标的数字表示。

表格2 斯特拉文斯基《阿贡》基本音列及其补集在本文中的表示方式

(二)基本音列在《布朗莱舞》中的运用

在《布朗莱舞》中,作曲家在音列的布局上有严密的逻辑,主要以六音列的运用为主,不时采用音列的子集与完整十二音列。

1.基本六音列

该分曲中采用的主要的两个六音列为MP(0, 1, 2, 3, 5, 8)和FP(0, 1, 2, 4, 5, 7)。下文是两个音列原型在三个分曲中的具体应用。

(1)《单布朗莱舞》(Bransle Simple)

第一段《单布朗莱舞》采用音列原型MP(0, 1, 2, 3, 5, 8)和补集FP(0, 1, 2, 4, 5, 7),整体以移位和倒置的手法写作。首先以两支小号的同度卡农形式进入,采用严格模仿的形式,前后相隔两拍。

图示2.斯特拉文斯基《阿贡》之《单布朗莱舞》第278—286小节,音列排列

谱例1.斯特拉文斯基《阿贡》之《单布朗莱舞》第278—285小节

在该片段中,节拍始终为4/4拍,并且以上9个小节,在节奏上都是较为规整的,以连续的八分音符为主。但是由于运用了卡农的模仿形式,所以在整体的听觉上就造成了“错位感”。

(2)《欢快布朗莱舞》(Bransle Gay)

第二个片段《欢快布朗莱舞》由木管组开始,以女性代表音列FP(0, 1, 2, 4, 5, 7)及其移位、倒置的变化音列为主。音列排列的形态也有所变化,由单线条对音列的陈述,转变为纵向中多个声部以和声的形式出现。

图示3.斯特拉文斯基《阿贡》之《欢快布朗莱舞》音列关系

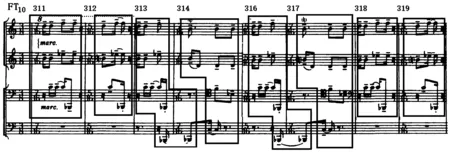

谱例2.斯特拉文斯基《阿贡》之《欢快布朗莱舞》第311—319小节

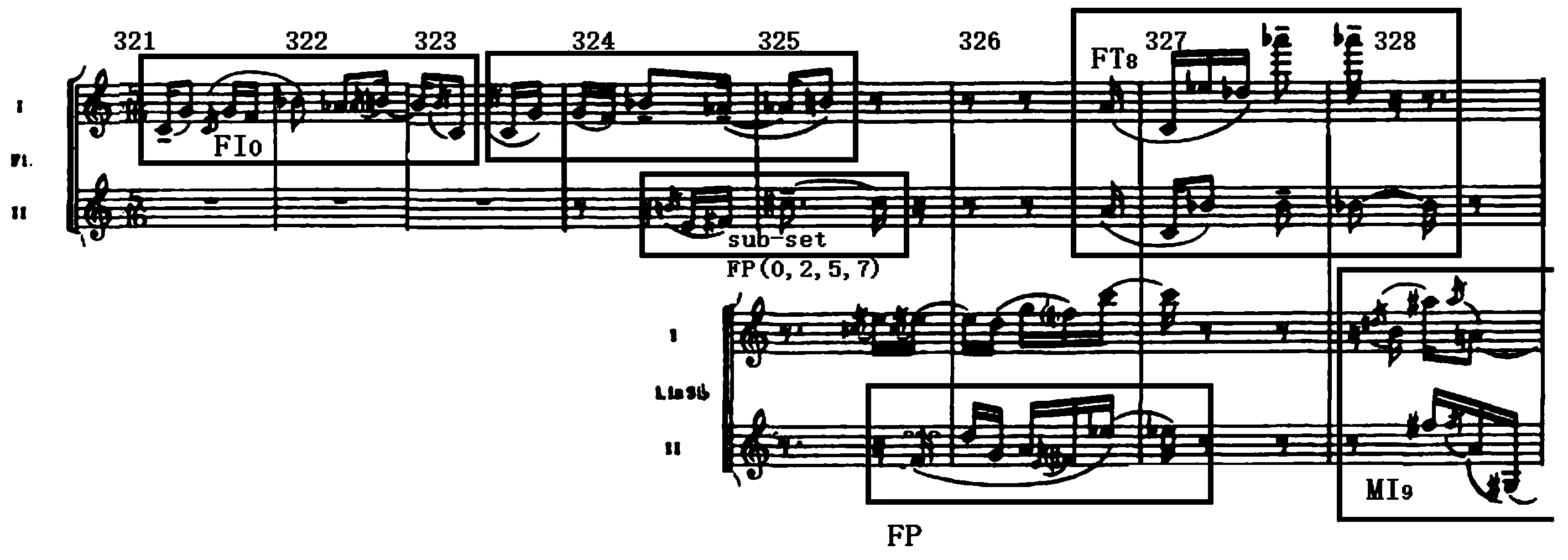

在8次对音列原型的陈述后,进入发展的部分,包括连续两个倒置FI0(5, 7, 8, 10, 11, 0)、子集FP(0, 2, 5, 7)、移位音列FT8(8, 9, 10, 0, 1, 3)、音列原型FP(0, 1, 2, 4, 5, 7)。《欢快布朗莱舞》中的发展片段较短只有8个小节,如下图所示。

谱例3.斯特拉文斯基《阿贡》之《欢快布朗莱舞》第321—328小节

(3)《双布朗莱舞》(Bransle Double)

《双布朗莱舞》是《布朗莱舞》的最后一个片段,这部分在音列的运用较为完整,对《单布朗莱舞》和《欢快布朗莱舞》两个分曲中的主要音列均有运用,并且将两个音列融合。根据音列的运用,笔者发现,作曲家对于两个音列的运用也是带有目的性的,无论是从视觉的呈现或是隐喻的角度,两者都有不可分割的联系,该部分在后文将有所叙述。

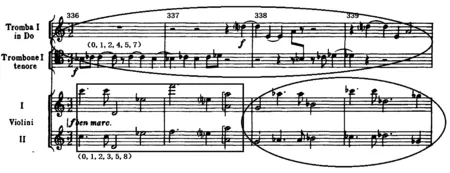

下例是《双布朗莱舞》中的前4小节,在配器上采用铜管组和弦乐组演奏。由两支小号演奏女性代表音列FP(0, 1, 2, 4, 5, 7),在基本形式上与《单布朗莱舞》中的两支小号进入在配器的使用上相同,但是演奏的音列却是女性代表音列。而原本由木管组演奏的男性音列MP(0, 1, 2, 3, 5, 8)则由弦乐演奏。由此可见《双布朗莱舞》在开篇就开始对两个音列进行融合。

谱例4.斯特拉文斯基《阿贡》之《双布朗莱舞》第336—339小节

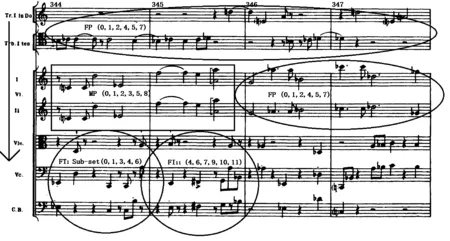

第344小节开始,铜管对女性主题(0, 1, 2, 4, 5, 7)二次表达,同时下方声部也开始逐渐的分裂,在横向上缩小一个音列的陈述距离,由最上方声部4个小节的陈述距离,逐渐缩短到两个小节,最后到1个小节。

谱例5.斯特拉文斯基《阿贡》之《双布朗莱舞》第344—347小节

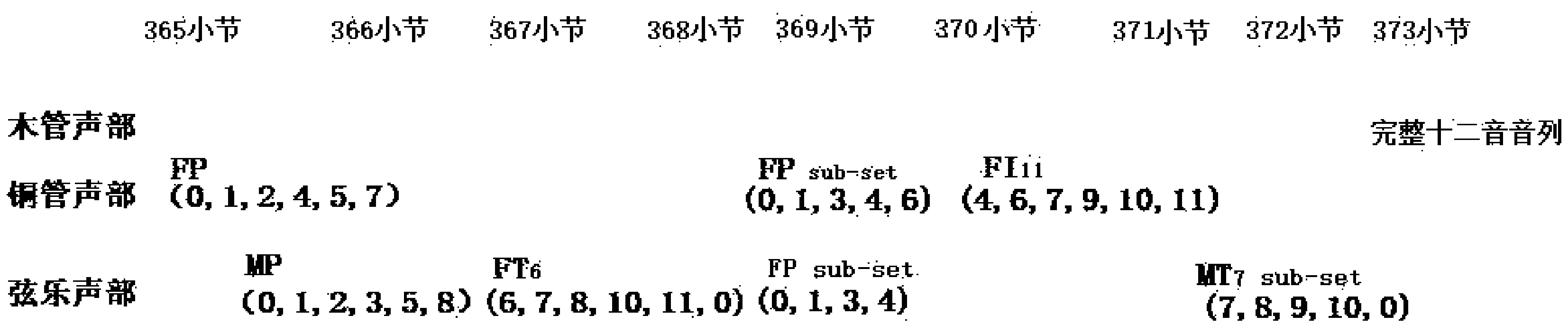

图示4.斯特拉文斯基《阿贡》之《双布朗莱舞》第365—373小节,音列排列

2. 子集与全集的应用

除了对基本六音列的运用外,作曲家也采用了子集和完整十二音进行写作,这两种不同的音列组均带有隐喻的特征。

(1)《单布朗莱舞》(Bransle Simple)

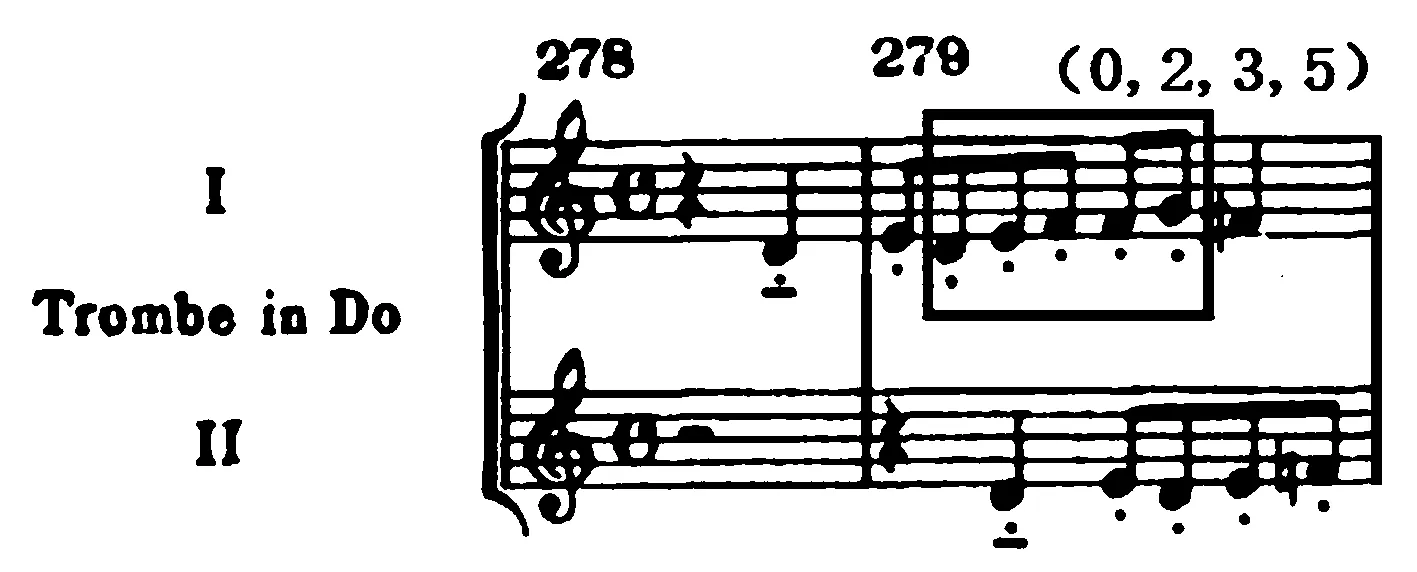

第278—279小节首先交代代表男性舞者的四音列(0, 2, 3, 5),是男性音列MP(0, 1, 2, 3, 5, 8)的子集。

谱例6.斯特拉文斯基《阿贡》之《单布朗莱舞》小号声部呈现男性四音列

第286小节出现(G, F, E, D)四个音,以数字记谱表示为(2, 4, 5, 7),原型为(0, 2, 3, 5),为原音列MP(0, 1, 2, 3, 5, 8)的子集。

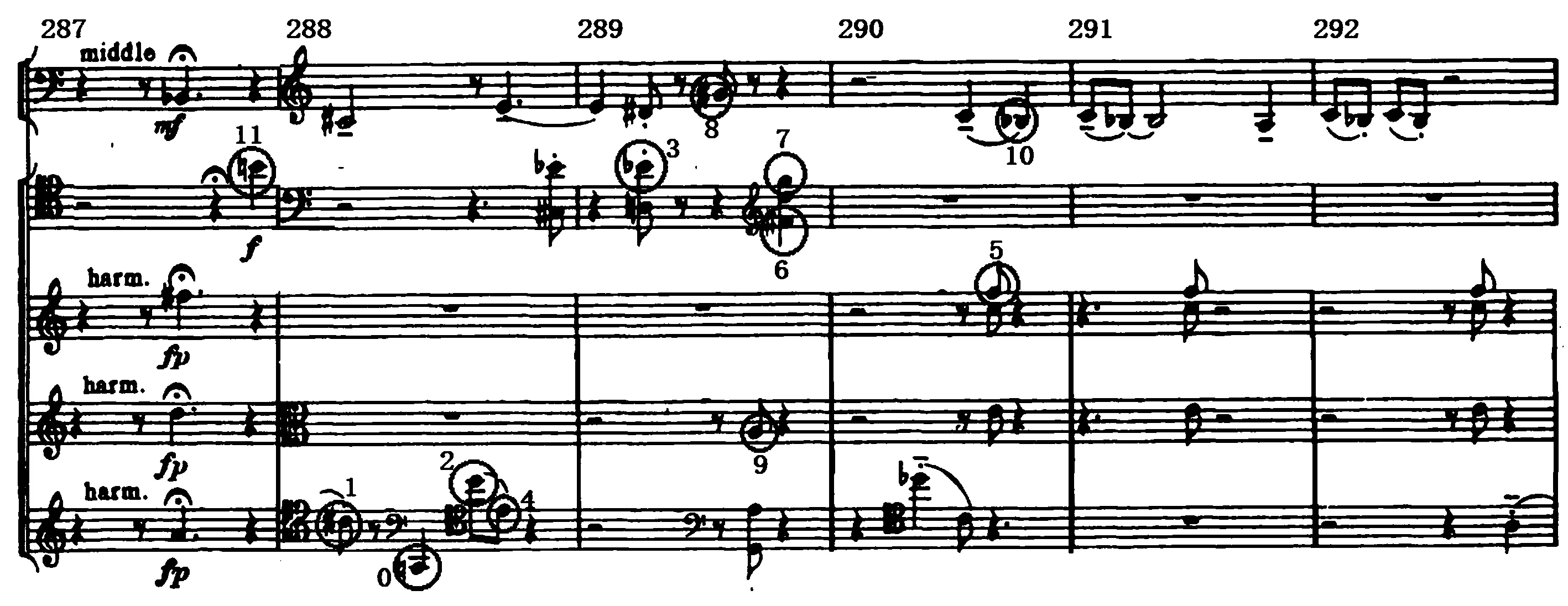

第287小节后,出现另一个重要音乐材料:完整的十二音列,在之后的6个小节是对原型音列和补集音列的发展合并。

谱例7.斯特拉文斯基《阿贡》之《单布朗莱舞》第287—292小节

第293—297小节回到对主题材料的延伸:先是在小号声部运用移位音列MT3(9, 10, 11, 0, 2, 5),紧接上方木管声部的两个倒置的变化音列MI2(8, 11, 1, 2, 3, 4)和MI10(4, 7, 9, 10, 11, 0)。最后下方的弦乐组演奏两个四音组,同属原音列的子集(2, 4, 5, 7)和(0, 1, 5, 8)。

在第299小节后进入简短的一个再现段落,将之前的音列整合再现。最后结束在两个子集(0, 3, 6)和(0, 2, 4, 7)上。

(2)《欢快布朗莱舞》(Bransle Gay)

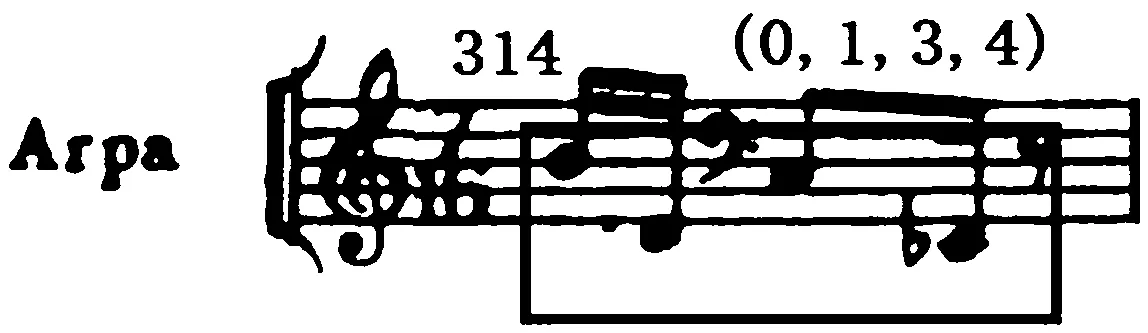

在《欢快布朗莱舞》的女性独舞中,代表女性的四音列(0, 1, 3, 4)由竖琴在第313—314小节引出,与上方的整体形成对比同时也是强调,是女性音列FP(0, 1, 2, 4, 5, 7)的子集。

谱例8.斯特拉文斯基《阿贡》之《欢快布朗莱舞》竖琴声部

(3)《双布朗莱舞》(Bransle Double)

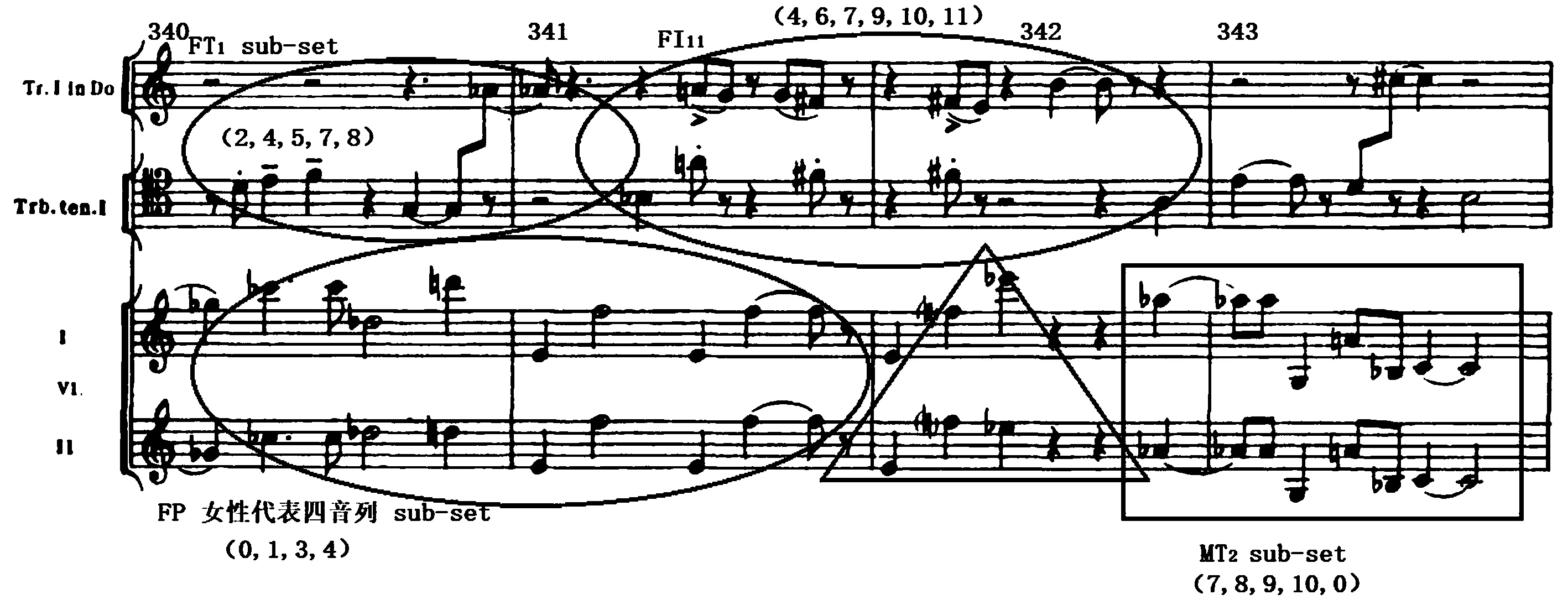

在《双布朗莱舞》中,包含3次子集和完整十二音的关系进行。第一次是在第340小节,由子集(0, 1, 3, 4)进入半音阶,此处只出现了F和bE两个音,并对350小节开始的余下的10个音起到预示的作用。如下图所示。

第350小节处,由子集进入不完整的十二音列(其余两个音出现在第342小节),与第342小节形成呼应。紧接第二次完整的十二音列:由第352—355小节出现的共同子集(0, 2, 3, 5)引入,在356小节进入完整的十二音序列,并且在此部分加入了木管声部,使得木管和铜管再次同时出现。

谱例9.斯特拉文斯基《阿贡》之《双布朗莱舞》第340—343小节

谱例10.斯特拉文斯基《阿贡》之《双布朗莱舞》第351—359小节

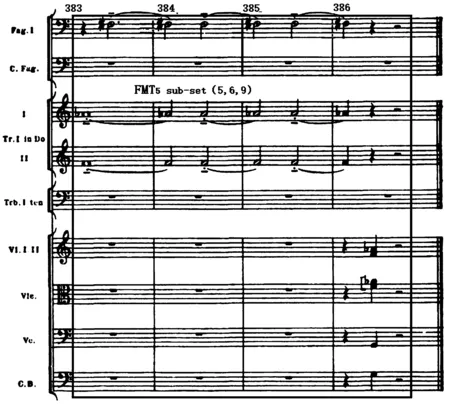

第3次十二音出现在第373小节的木管组到第386小节,同时在完整的十二音列中又采用两个音列中的共同三音组子集(5, 6, 9)(第383—386小节),与原型(0, 1, 4)为MT5的关系,作为整个《布朗莱舞》部分的结尾。

谱例11.斯特拉文斯基《阿贡》之《双布朗莱舞》第383—386小节

《布朗莱舞》形成了“六音列—四音列—完整十二音列—三音列”的音列布局变化,可以看出斯特拉文斯基“化繁为简”的思维创作方式。同时在第三段《双布朗莱舞》中,呈现出三个分曲由“暗示—试图融合—完全结合”的几个阶段。而最终的完全结合也可看作另一种形式的简化,并以此作为该片段的结束。

二、视觉呈现——舞蹈元素

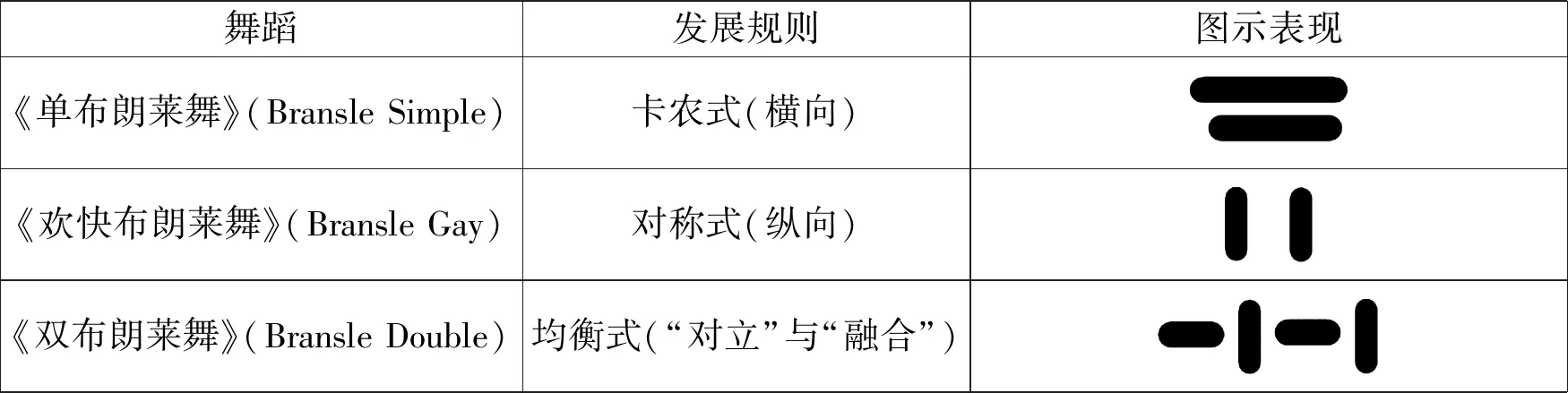

在舞蹈的编创上,巴兰钦遵从斯特拉文斯基整体“极简”的创作风格,在舞蹈动作上均采用较为简单的动作:集中在手臂、腿部、足尖和一些跳跃旋转的形式上,且与音列排列有所关联。以三种不同的发展规则进行结构上的编创:

表格3 斯特拉文斯基《阿贡》之《布朗莱舞》舞蹈基本动机的发展

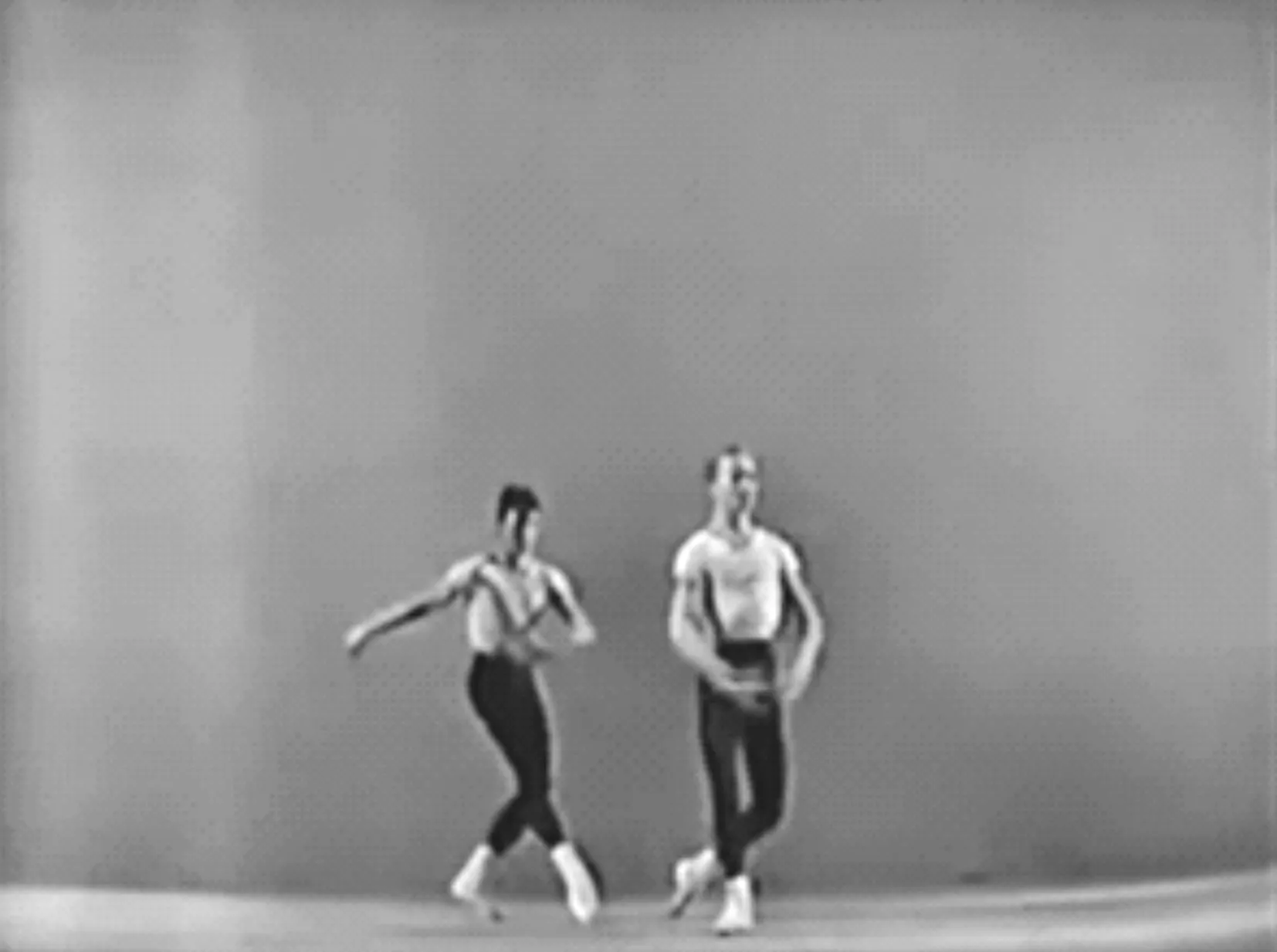

在《单布朗莱舞》中,上下两个声部分别代表两个男性舞者,舞蹈的编创与音列排列均以卡农的形式构建,两个男性舞者首先以“对抗”的关系进入——平行站立。两个舞者分别代表着两支平行演奏的小号,由小号最先开始演奏男性音列MI11(11, 2, 4, 5, 6, 7),伴随舞者的足尖动作,形成呼应。

谱例12.斯特拉文斯基《阿贡》之《单布朗莱舞》第278—285小节

第二支女性的独舞《欢快布朗莱舞》,整体的构成上与“欢快布朗莱舞”中音列构成有着共同特点——对称,在音列与动作的安排上均形成对称的效果。

以女性舞者上肢为标准的古典芭蕾手势,和左右足不断交替向前。伴以女性音列FT2,女性舞者以左腿为中心,右腿分别向上、下、旁三侧做踢腿动作,同时带有旋转的动作,在舞台上的行进轨迹成圆形对称;再现FT2音列,动作与开始的动作相呼应,但是将中心腿上转到了右腿,形成一种对称。

图1 斯特拉文斯基《阿贡》之男性双人舞“足尖动作”,第278小节,9′57″

图2 斯特拉文斯基《阿贡》之男性双人舞“跳跃动作”,第283小节,10′06″

图3 斯特拉文斯基《阿贡》之《欢快布朗莱舞》左旁踢,第311小节,10′58″

图4 斯特拉文斯基《阿贡》之《欢快布朗莱舞》右旁踢,第328小节,11′36″

《双布朗莱舞》中,将男女之间的两种关系——“对立和融合”相结合,即均衡式发展。以舞蹈动作的变化体现男女之间舞台位置上的“均衡”,与音列的排列关系密切。在整体的视觉效果上与之前两支舞蹈形成一定的差别,更多是男女之间的协作,比如大量的托举等动作,如下图所示。

图5 斯特拉文斯基《阿贡》之《双布朗莱舞》“托举动作”,第347小节,12′19″

根据文献资料,在斯特拉文斯基的创作中运用了“隐喻”的手法进行写作,进而采用“性别编舞”⑤原则创作——以不同的两个音列分别代表男性女性,且分别以铜管和木管进行演奏作为区分。

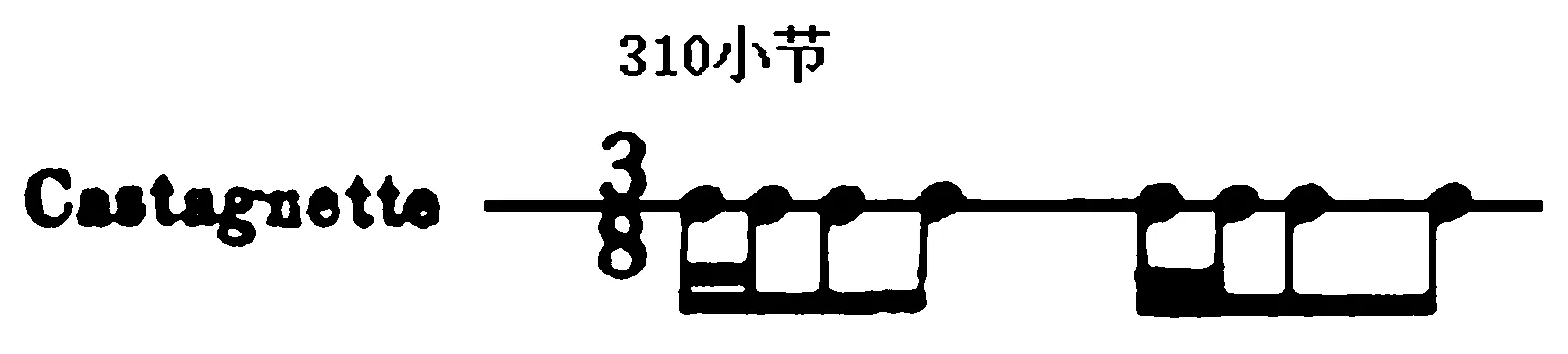

在不同版本的舞台设计中,《欢快布朗莱舞》舞蹈以木管乐器演奏女性音列FP(0, 1, 2, 4, 5, 7),响板始终以同样的节奏伴奏,形成节奏背景,女性舞者的动作与节奏完全相合。上文中有提到在现存的一些录像中,舞蹈之间微弱差别即出现在此段落。有版本将女性舞者单独留于舞台上⑥;也有版本在第一段《单布朗莱舞》的结尾处,并未使两个男性舞者下台,而是退于舞台两侧,在女舞者舞蹈时,击掌以合响板的节奏,直到第二支舞蹈结束,三位舞者直接进入第三支舞蹈《双布朗莱舞》的表演⑦。

谱例13.斯特拉文斯基《阿贡》之《欢快布朗莱舞》第310小节响板片段

这两种对于《欢快布朗莱舞》的版本虽然并没有影响舞蹈动作的运用,但是将男舞者留在舞台上的安排实际上会使舞台在整体上更加丰满,填补一位女性舞者在较为单一的舞蹈动作下产生的单薄感。同时《阿贡》作为一部连贯的舞剧,依此可以更好的衔接连贯。

笔者更倾向于第二种编排(将男性舞者留在舞台上),因为该版的改动更加贴近于斯特拉文斯基的个人创作风格——完整艺术观念。斯特拉文斯基的“完整艺术观念”在他的许多作品中均有体现,包括音乐、舞蹈、多媒体、诗歌、念白、舞台运用等多个方面。在《阿贡》中,实际上,作曲家涉及到了音乐、舞蹈、舞台运用以及拍摄的角度几个方面。而将男性演员留在舞台上击掌等待作为一种背景是以更加明了的相合了这种“完整艺术观念”。

对于拍摄中的机位变化,整体的机位以不同的角度变化弥补了舞台的单薄,例如在女性演员进入侧跳旋转的同时,机位则转向演员面部所正对的位置,以不同的镜头位置将演员的整体美展现。如下图所示。

图6 斯特拉文斯基《阿贡》之《欢快布朗莱舞》“正机位”,第310小节,10′55″

图7 斯特拉文斯基《阿贡》之《欢快布朗莱舞》“侧机位”,第319小节,11′21″

在将一部完整的舞剧搬上舞台前,作为视觉呈现的一部分,除了基本的音乐与舞蹈的编创之外,舞台布景、灯光设计、服饰设计都是必不可少的。在该作品中,服饰并不是寻常所见的古典芭蕾中所运用的“露肩式连衣裙,钟形白纱褶裙”,而是采用了最基本的“练功服”,呈现出“极简”的“黑白芭蕾”⑧的效果。

综上所述,《阿贡》作为多媒体音乐分析的一个典范作品,其中涉及的范式并不多,但各范式之间均带有相应联系:整体的作品以“极简”的风格为主——音乐主要以两个基本音列谋篇布局;采用“性别编舞”的隐喻手法进行舞蹈编创;以男女音列分别对应基本动作动机;同时舞蹈编创的发展原则也与音列的排列构成相关联。故,音乐分析的视角可以是多元化的,在作曲家创作完成一部作品之后,音乐往往会与其他的艺术形式产生出错综复杂的关系,因此,面对一个综合的艺术品,仅对作为其中一部分的音乐进行分析显然是不充分的——库克所提出的“多媒体音乐分析法”也有了其存在的合理性。

斯特拉文斯基与巴兰钦合作的舞剧《阿贡》并未出现当下的多媒体艺术中如此复杂的维度,其中的最主要的两个“范式”——音乐和舞蹈——是构成这部舞剧的主题,而其他的范式,如服饰和视觉呈现等是相对次要的,这也使得本文的研究可以集中在音乐和舞蹈两个方面进行展开,而《阿贡》也可以看成是后世用多媒体手段构成的整体艺术的早期范例。