钝针扣眼穿刺法在肾衰血透患者动静脉内瘘穿刺中的应用

张艳勤

(河南省商丘市中医院血液净化科 商丘476000)

血液透析是急慢性肾功能衰竭的主要治疗方式,特别是中末期肾衰竭患者通过肾脏替代的方式能减轻痛苦,延长生存期[1]。自体动静脉内瘘(AVF)在保证良好血管通路方面有重要作用,选择合适的穿刺方法能有效延长内瘘使用时间,降低内瘘并发症发生率。目前临床应用较多的穿刺法分别为区域穿刺法、扣眼法和绳梯法,其中绳梯法对血管长度要求较高,实际应用时受到限制,区域穿刺法属于传统动静脉内瘘穿刺方式,因内瘘并发症多目前应用较少。近年来我院采用钝针扣眼穿刺法作为内瘘穿刺方式,效果较好[2]。本研究就钝针扣眼穿刺法在肾衰血透患者动静脉内瘘穿刺中的应用效果进行了探讨。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2018 年3 月~2019 年12 月我院收治的69 例肾衰竭血液透析患者病例资料,按穿刺方式不同分为对照组(35 例)和观察组(34 例)。对照组男 20 例,女 15 例;年龄 29~78 岁,平均年龄(48.56±5.48)岁;血液透析时间 1~5 年,平均时间(2.14±0.67)年;合并症:高血压 16 例,糖尿病19 例。观察组男19 例,女15 例;年龄 29~79岁,平均年龄(48.83±6.08)岁;血液透析时间 1~6年,平均时间(2.33±0.64)年;合并症:高血压 18 例,糖尿病16 例。两组一般资料比较无显著性差异,P>0.05,具有可比性。

1.2 入选标准 (1)纳入标准:存在血液透析指征;患者及家属均自愿签署知情同意书。(2)排除标准:伴有严重的免疫系统疾病及凝血功能障碍者;有精神病史或听写障碍者;建临时性血管通路者;伴有严重的心肺疾病者。

1.3 穿刺方法

1.3.1 对照组 采用传统区域法进行内瘘穿刺。内瘘口以上≥3 cm 处作为穿刺点,皮肤常规消毒,穿刺针与皮肤呈20°~25°角进行穿刺,回血后放低角度,将针头平行轻推入血管,用胶布固定穿刺针。动、静脉穿刺点间距离≥8 cm,在同一区域内行反复穿刺、固定,每次为不同的进针点。

1.3.2 观察组 采用钝针扣眼穿刺法进行内瘘穿刺。穿刺前充分评估患者AVF 条件,选择适当的穿刺部位,避开手臂弯曲处血管和动脉瘤,动、静脉穿刺点距离>5 cm,也可选取普通静脉血管作为穿刺点,锐针与皮肤呈20°~25°角进行静脉穿刺,每次采用相同的穿刺角度、深度和进针点。回血后放低角度,将针头平行轻推入血管,进针后旋转针尖,斜面向下后固定。动脉穿刺与瘘口距离≥3 cm,且每次穿刺点间隔0.5~1.0 cm,进针后按照自下而上向心方向缓慢移动。动、静脉穿刺点距离保持8 cm 左右。形成隧道后改为钝针穿刺,穿刺时钝针沿隧道缓慢旋转滑入血管。隧道未形成前采用弹力绷带加压包扎25 min,钝针穿刺后采用弹力绷带加压包扎10 min。

1.4 观察指标 (1)采用主诉疼痛分级法(VRS)[3]评价两组患者穿刺时主诉疼痛程度,分为无痛(0级)、轻度疼痛(1 级)、中度疼痛(2 级)、重度疼痛(3级)。(2)记录两组动静脉内瘘并发症,包括血栓生成、内瘘感染、动脉瘤、内瘘狭窄/闭塞。

1.5 统计学方法 采用SPSS22.0 统计学软件分析,计量资料以()表示,采用t检验,计数资料用率表示,采用χ2检验,等级资料采用轶和检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

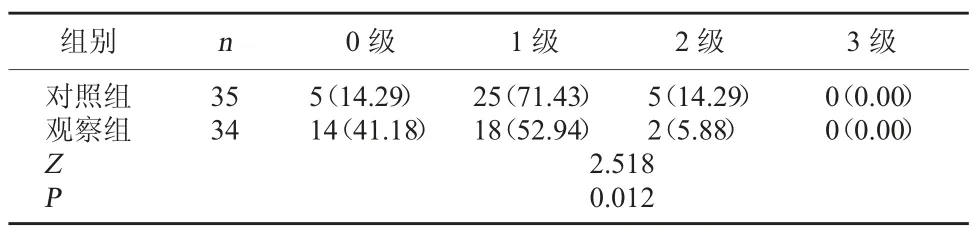

2.1 两组疼痛分级情况比较 观察组穿刺时疼痛程度低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组疼痛分级情况比较[例(%)]

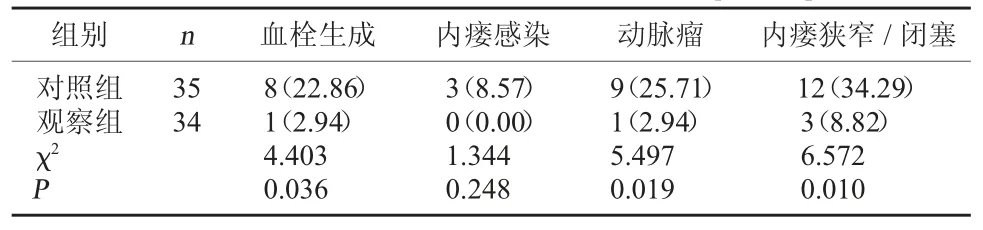

2.2 两组动静脉内瘘并发症发生情况比较 治疗2 个月后,观察组血栓形成、动脉瘤、内瘘狭窄/闭塞发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组内瘘感染发生率略低于对照组,但差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组动静脉内瘘并发症发生情况比较[例(%)]

3 讨论

血液透析是肾病终末期的主要治疗方式之一。在我国,维持性血液透析人群中动静脉内瘘的建立占比高达95%,动静脉内瘘建立的优劣将直接影响内瘘使用寿命和血液透析效果[4]。与其他形式的血管通路相比,动静脉内瘘具有血流充足、再循环性能好、可重复穿刺及感染率较低等优点,因此,合理应用动静脉内瘘穿刺方法对于降低内瘘并发症风险、增加内瘘使用寿命等方面具有重要意义[5]。

本研究结果显示,观察组穿刺时疼痛程度低于对照组(P<0.05);治疗2 个月后,观察组血栓形成、动脉瘤、内瘘狭窄/闭塞发生率低于对照组(P<0.05)。表明钝针扣眼穿刺法能减少肾衰血透患者动静脉内瘘穿刺并发症,与传统区域穿刺法比较疼痛感低。由于血管通路条件的限制性,在动静脉内瘘穿刺时血管硬化或扭曲等不定因素均会增加穿刺失败及穿刺点皮下血肿的发生率,降低患者穿刺和治疗依从性,影响治疗效果[6]。临床为解决上述问题并保证充足的透析血流量,通常采用16G 穿刺针进行动静脉内瘘穿刺,这种较粗的穿刺针会给患者造成明显疼痛感,增加其心理压力。区域内瘘穿刺法能够在动静脉选定的同一区域内进行反复穿刺,简单易操作,临床应用率较高,但穿刺过程中常发生血管壁误伤事件,多次穿刺后血管弹性逐渐降低,部分患者还会发生局部血管壁瘢痕或硬结。钝针扣眼穿刺法能很好地控制每次穿刺的进针角度、深度和进针点,一般穿刺7~10 次即可形成隧道通路,与绳梯穿刺法比较,能有效避免因反复穿刺导致血管损伤,避免定点、轮流穿刺时血管壁变薄,减少内瘘并发症,安全性较高。另外,钝针扣眼法的穿刺针头为无锋面,减少了穿刺时对隧道的损伤。杨群等[7]研究证实,采用钝针扣眼穿刺法能降低血管纤维化程度,减少血管狭窄、闭塞以及血管瘤的发生率。分析原因可能与钝针穿刺时对血管损伤程度较低有关。钝针扣眼穿刺法对血管长度和血管条件要求不高,因此在AVF 中应用范围更广。钝针穿刺时不会对瘢痕组织隧道造成破坏,因此可降低患者穿刺时疼痛感,避免因疼痛引发的刺激性血管痉挛,提高患者舒适度[8]。为降低血管壁损伤率,笔者根据临床穿刺经验,总结以下几点注意事项:(1)穿刺前采取有效措施缓解患者紧张、恐惧情绪,可间接减少穿刺疼痛感;(2)重视内瘘前期护理,预防内瘘闭塞发生;(3)穿刺人员应经过严格培训,尽量一次穿刺成功,减少对患者血管壁损伤,并随时做好出血的应对措施;(4)操作中严格遵守无菌操作要求,向心方向穿刺能明显提升穿刺成功率,且有效降低内瘘并发症发生率;(5)嘱咐患者不可自行撕除穿刺处血痂,以免引起内瘘出血和感染。综上所述,与传统区域穿刺法比较,钝针扣眼穿刺法能减少肾衰血透患者动静脉内瘘血管损伤,减少内瘘穿刺并发症发生率,因疼痛感较轻,患者不会产生明显不适感,临床应用价值更高。