针刺联合康复训练对脑卒中患者的干预效果观察

李金凤

(河南省濮阳市中医医院针灸康复科 濮阳457001)

脑卒中是临床脑血管疾病中的常见类型,致死率及致残率较高且易复发[1~2]。现阶段医疗水平虽可有效控制脑卒中的并发症,但针对脑卒中偏瘫等遗留的肢体运动障碍患者的临床治疗进展相对困难,尚未研发出具有较高临床疗效的治疗手段[3]。因脑卒中偏瘫导致步态对称性明显降低,对患者的日常生活造成严重影响。有研究证实,康复训练以及头针针刺均可在一定程度上改善患者的肢体运动障碍以及步态对称性[4~5]。本研究旨在探讨头针针刺联合康复训练对脑卒中偏瘫患者步态治疗的影响。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017 年7 月~2018 年9 月收治的脑卒中偏瘫患者200 例为研究对象,根据随机数字表法分为研究组和常规组,各100 例。研究组男 49 例,女 51 例;年龄 40~65 岁,平均年龄(51.5±2.1)岁。常规组男 48 例,女 52 例;年龄 40~65 岁,平均年龄(51.6±1.8)岁。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。具有可比性。

1.2 纳入标准 确诊为脑卒中偏瘫;体质量50~85 kg;心、肾、肺等重要脏器功能良好;无血液性系统疾病;无精神疾病,沟通能力良好;治疗积极性较高,配合医师治疗。

1.3 治疗方法 两组患者给予神经内科常规治疗。常规组采用康复训练。(1)运动康复:由于脑卒中患者运动功能受到严重损伤,因此无法正常运动,并且随着时间推移会导致偏瘫肢体局部出现坏死现象。康复训练通常是协助患者进行简单运动或者对患者进行被动运动,例如:床上运动、站立、起坐等。(2)语言康复:部分脑卒中患者的语言能力会受到影响。所以,医护人员在为患者进行康复训练之前,应全面了解患者具体情况,再为患者拟定合适的康复计划。研究组在常规组治疗基础上联合使用头针针刺治疗。在为患者进行康复训练的同时,医护人员需全面了解患者的病程,根据患者病程的长短拟定个性化的方案。针刺方法为:选用30 号1.5 寸毫针与头皮水平线成15°角进行针刺,采用平补平泻手法,频率为200 次/min。针对病程较短的患者,留针1 h,留针的同时进行康复训练,至训练完毕方可起针,行针时间为 1 次 /30 min,1 次 /d,6 次 /周,休息 1 d,持续治疗4 周。针对病程较长的患者,前2 周每次留针2 h,行针时间1 次/20 min;2 周后留针时间改为1 h,行针时间为 1 次 /30 min。

1.4 观察指标 (1)比较两组步行能力评分。采用功能性步行分级(FAC)对患者步行能力进行评估。(2)比较两组治疗前后的步态参数。采用二维步态分析仪对患者的步频、步行速度、左右步幅差3 项步行参数进行测量。(3)比较两组治疗前后下肢运动功能、平衡功能、日常生活活动能力评分。采用肢体运动功能Fugel-Meyer(FMA)对患者的下肢运动功能进行评估;采用Berg 平衡量表(BBS)评估患者的平衡功能;采用改良Barthel 指数(MBI)对患者的日常生活活动能力进行评估。

1.5 统计学分析 数据采用SPSS23.0 统计学软件分析,计量资料以()表示,采用t检验,计数资料以%表示,采用χ2检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组治疗前后步态参数及FAC 评分比较 治疗前,两组步态参数及FAC 评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后研究组各项步行参数均明显优于常规组,差异均有统计学意义(P<0.05)。治疗后两组FAC 评分比较无显著性差异(P>0.05)。见表1。

表1 两组治疗前后步态参数及FAC 评分比较()

表1 两组治疗前后步态参数及FAC 评分比较()

时间 组别 n步态参数步频 步行速度 左右步幅差(步 /min) (m/min) (cm)FAC(分)治疗前 研究组常规组100 100 t P治疗后 研究组常规组100 100 t P 21.54±3.79 20.19±5.08 0.954 0.345 31.37±4.77 26.39±4.08 3.531 0.035 6.14±1.58 6.38±1.24 0.526 0.601 15.24±3.07 11.58±2.21 3.301 0.038 8.57±2.18 9.19±2.21 0.880 0.384 4.75±1.29 5.84±1.92 2.101 0.042 1.24±0.63 1.23±0.55 0.000 1.000 2.64±0.80 2.45±0.76 1.722 0.087

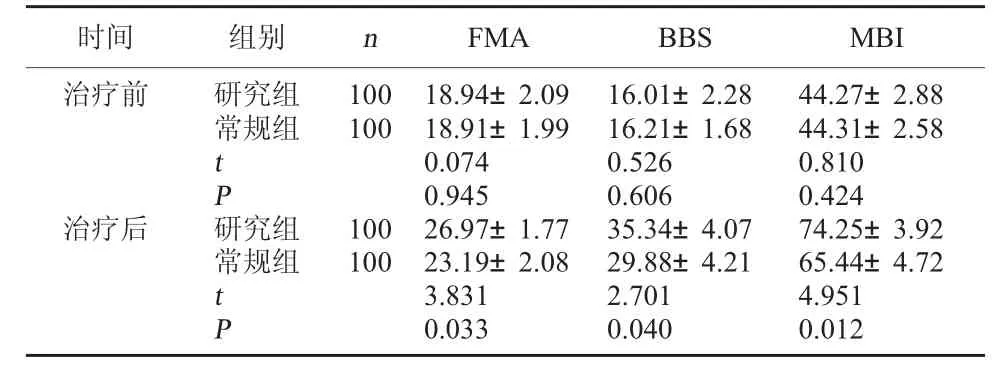

2.2 两组治疗前后 FMA、BBS、MBI 评分比较 治疗前,两组FMA、BBS、MBI 评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后研究组各项指标评分均明显优于常规组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组治疗前后 FMA、BBS、MBI 评分比较(分,)

表2 两组治疗前后 FMA、BBS、MBI 评分比较(分,)

时间 组别 n FMA BBS MBI治疗前 研究组常规组100 100 t P治疗后 研究组常规组100 100 t P 18.94±2.09 18.91±1.99 0.074 0.945 26.97±1.77 23.19±2.08 3.831 0.033 16.01±2.28 16.21±1.68 0.526 0.606 35.34±4.07 29.88±4.21 2.701 0.040 44.27±2.88 44.31±2.58 0.810 0.424 74.25±3.92 65.44±4.72 4.951 0.012

3 讨论

脑卒中为神经系统常见疾病,致死率、致残率高,幸存者多遗留肢体功能障碍等后遗症,生活不能自理,影响患者生活质量,有研究显示康复训练联合头针针刺可改善脑卒中偏瘫患者的步态和平衡功能[5~7]。本研究结果显示,治疗后两组患者FMA、BBS、MBI评分均得到明显改善,差异均有统计学意义(P<0.05)。表明单纯进行康复训练以及康复训练针刺治疗均可在一定程度上改善脑卒中偏瘫患者的步态,进而提升患者的步行能力。而研究组治疗后的步态参数、平衡功能、日常生活活动能力以及下肢运动功能评分等改善程度更为明显,证实在康复训练基础上联合头针针刺治疗,可获得更高临床疗效。给予脑卒中偏瘫患者康复训练,可提升患者对医疗环境变化的适应能力,有效抑制患者在疾病治疗过程中产生的紧张感以及异常反射活动,恢复患者平衡反应。通过频繁的康复训练,可提升患者步行质量以及运动能力。在此基础上实施头针针刺疗法,可发挥扩张脑卒中偏瘫患者脑血管,改善患者脑部微循环,进而改善患者中枢外周传导功能,达到直接调整脑卒中患者机能状态的效果。治疗后两组FAC 步行能力评分比较无显著性差异(P>0.05),但两组步态参数比较,各项参数间存在明显差异,采用FAC 步行功能分级测定属半定量测定,与二维步态分析仪测定相比,其敏感度及准确性相对较差,证实脑卒中偏瘫患者步行功能测定时,二维步态分析仪具有更强的应用优势[8~9]。本研究数据显示,治疗后研究组及常规组的日常生活活动能力评分较治疗前得到明显改善,且研究组明显高于常规组。大部分患者可生活自理,在一定程度上减轻了对家庭以及社会造成的影响及负担。表明相比于仅实施康复训练的常规组患者,给予头针针刺治疗的研究组患者,其下肢运动功能以及平衡能力能得到更大程度的改善,能显著提升活动能力。综上所述,在康复训练基础上联合应用头针针刺治疗,可提升脑卒中偏瘫患者步态的改善程度,提升患者在平衡、步行、下肢运动功及日常生活活动方面的能力,促进患者快速康复。