改良踝关节后外侧入路联合内侧复位固定治疗三踝骨折疗效

冯培亮

(河南省周口协和骨科医院骨科 周口466000)

三踝骨折指内踝、外踝和后踝同时发生不同程度的骨折,多由交通事故、高处坠落等高能量损伤引起,属踝关节骨折较严重类型,严重影响患者踝关节功能及日常生活[1]。研究显示,三踝骨折患者若得不到及时治疗,易引发创伤性关节炎,且患者预后效果与手术方式具有密切关系[2]。因此,进一步探究三踝骨折的有效治疗方法,对改善患者预后具有重要意义。本研究探讨采用改良踝关节后外侧入路联合内侧复位固定治疗三踝骨折患者的临床疗效。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 对我院2018 年1 月~2019 年3 月收治的86 例三踝骨折患者的临床资料进行回顾性分析,根据手术方法不同将患者分为对照组和研究组,各 43 例。对照组男 25 例,女 18 例;年龄 18~65岁,平均(42.16±11.28)岁;开放性骨折 6 例,闭合性骨折37 例;交通事故伤21 例,高处坠落13 例,钝器击打 6 例,其他 3 例。研究组男 23 例,女 20 例;年龄 18~65 岁,平均(44.37±10.25)岁;开放性骨折 7例,闭合性骨折36 例;交通事故伤22 例,高处坠落15 例,钝器击打4 例,其他2 例。两组基线资料(性别、年龄、骨折类型、骨折原因)对比无显著性差异(P>0.05),具有可比性。本研究经我院医学伦理委员会批准。

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:经X 线或CT 检查确诊为三踝骨折;为单侧新鲜骨折;无其他部位骨折;意识清晰,对研究内容知情并签署知情同意书。排除标准:近3 周内患有感染性疾病;有下肢骨折、手术史;伴恶性肿瘤;伴骨质疏松症;伴心、脑、肝、肾等重要脏器严重病变;康复治疗依从性差。

1.3 治疗方法

1.3.1 研究组 采用改良踝关节后外侧入路联合内侧复位固定治疗:行连续硬膜外麻醉,患者仰卧,常规消毒铺巾、上气囊止血带,按照后踝、外踝、内踝顺序进行手术操作,于跟腱与外踝间中点入路,作纵向切口,长度15 cm 左右,逐层切开,至深筋膜层,采用止血钳分离深筋膜层,避免损伤神经组织。若患者后踝骨折与腓肠肌距离较短,则需行后外侧改良弧形切口,常规切开各层组织后于腓骨长肌、拇长屈肌间隙进行解剖、复位,随后采用螺钉进行固定,以保证腓骨长肌与拇长屈肌间隙的完整性。

1.3.2 对照组 采用常规外侧入路联合内侧入路固定治疗:麻醉方法、体位等操作同研究组,同样按照后踝、外踝、内踝顺序进行手术操作,常规行外侧入路联合内侧入路固定治疗。

1.3.3 术后处理 常规行抗感染治疗,视患者恢复情况指导其进行康复训练。

1.4 观察指标 (1)两组术后恢复情况(负重下地时间、住院时间、骨痂形成时间、骨折愈合时间)。(2)两组术前、术后6 个月踝关节功能,以lowa 踝关节评分系统从步态、疼痛、功能、活动度4 个方面进行评估,各项功能越好,对应分值越高。(3)随访6 个月,统计两组术后并发症(骨折延迟愈合、骨折位移)发生情况。

1.5 统计学方法 数据处理采用SPSS22.0 统计学软件。计量资料以()表示,行t检验;计数资料以%表示,行χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

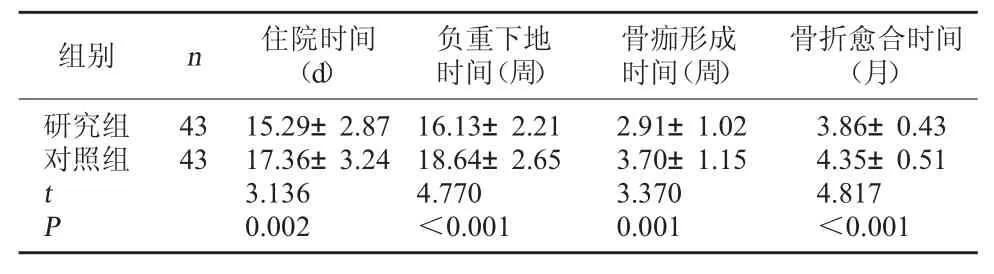

2.1 两组术后恢复情况对比 研究组负重下地时间、住院时间、骨痂形成时间及骨折愈合时间均较对照组短(P<0.05)。见表 1。

表1 两组术后恢复情况对比()

表1 两组术后恢复情况对比()

骨折愈合时间(月)研究组对照组组别 n 住院时间(d)负重下地时间(周)骨痂形成时间(周)43 43 t P 15.29±2.87 17.36±3.24 3.136 0.002 16.13±2.21 18.64±2.65 4.770<0.001 2.91±1.02 3.70±1.15 3.370 0.001 3.86±0.43 4.35±0.51 4.817<0.001

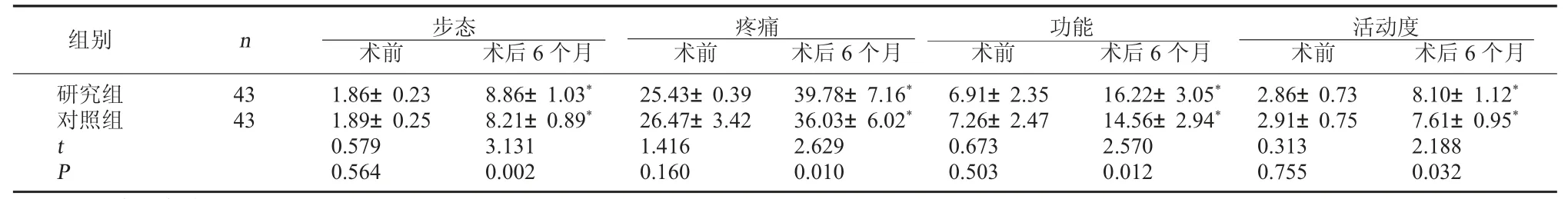

2.2 两组手术前后踝关节功能评分对比 术前,研究组步态、疼痛、功能、活动度评分与对照组比较,差异无统计学意义(P>0.05);术后6 个月,两组步态、疼痛、功能、活动度评分均较术前提高,且研究组高于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 两组手术前后踝关节功能评分对比(分,)

表2 两组手术前后踝关节功能评分对比(分,)

注:与本组术前对比,*P<0.05。

活动度术前 术后6 个月研究组对照组组别 n 步态术前 术后6 个月疼痛术前 术后6 个月功能术前 术后6 个月43 43 t P 1.86±0.23 1.89±0.25 0.579 0.564 8.86±1.03*8.21±0.89*3.131 0.002 25.43±0.39 26.47±3.42 1.416 0.160 39.78±7.16*36.03±6.02*2.629 0.010 6.91±2.35 7.26±2.47 0.673 0.503 16.22±3.05*14.56±2.94*2.570 0.012 2.86±0.73 2.91±0.75 0.313 0.755 8.10±1.12*7.61±0.95*2.188 0.032

2.3 两组术后并发症发生情况对比 研究组术后骨折延迟愈合及骨折位移的并发症总发生率为2.33%,与对照组的9.30%对比,差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 两组术后并发症发生情况对比[例(%)]

3 讨论

三踝骨折是一种复杂性关节内骨折,由于踝关节为屈戌关节,且负重大,骨折治疗时不仅要考虑负重稳定性,同时需满足灵便活动,处理难度较大[3]。研究显示,采用常规外侧入路联合内侧入路固定治疗三踝骨折的疗效良好,但对组织损伤较大,术后恢复较慢,不利于踝关节功能恢复[4]。曾宪恝[5]的研究显示,改良踝关节后外侧入路联合内侧复位固定治疗三踝骨折患者的优良率高达93.1%,可进一步改善患者预后。杨展文[6]也指出,改良踝关节后外侧入路联合内侧复位固定的疗效突出,推广应用价值较高。

本研究对研究组三踝骨折患者采用改良踝关节后外侧入路联合内侧复位固定治疗,结果显示研究组负重下地时间、住院时间、骨痂形成时间及骨折愈合时间均短于对照组,且两组术后6 个月步态、疼痛、功能、活动度评分均高于术前,研究组明显高于对照组(P<0.05)。可见,改良踝关节后外侧入路联合内侧复位固定治疗能有效促进三踝骨折患者康复,进一步提高患者踝关节功能,这在促进患者早日回归正常生活及工作方面具有重要意义。总结改良踝关节后外侧入路联合内侧复位固定治疗三踝骨折的优势在于:改良踝关节后外侧入路联合内侧复位固定可更清晰显露骨折块,实现直视下骨折复位,能良好恢复关节面的光滑与平整性,同时能更好地进行外踝、后踝固定,减少软组织损伤,尽量减少关节周围血运破坏,改善踝关节功能,从而促进患者术后康复[7]。此外,研究组术后仅发生1 例骨折延迟愈合,术后并发症总发生率为2.33%,与对照组的9.30%对比,差异无统计学意义(P>0.05)。表明改良踝关节后外侧入路联合内侧复位固定治疗三踝骨折的并发症少,安全性高。需要注意的是,逐层切开皮肤及皮下各层组织后,需采用止血钳分离深筋膜层,操作过程中需细心、谨慎,避免损伤腓总神经及组织间神经丛,此环节为保证患者术后踝关节功能恢复良好的关键,应给予足够重视。综上所述,改良踝关节后外侧入路联合内侧复位固定是一种安全、有效的治疗方法,将其应用于三踝骨折患者,能进一步改善患者踝关节功能,有效促进患者康复。