民俗美学与地缘文化构型

姚睿 曾正一

1967年,香港首家无线电视台(也被称为“电视广播有限公司”,简称TVB)的启播标志着香港本土电视产业进入鼎盛时期。随着多家电视台和频道的开播,香港电视行业出现相互竞争的局面,诞生出大量深受观众喜爱的优质影视剧。2019年7月15日,讲述香港本土灵异都市传说的影视剧《十二传说》在TVB的粤语频道翡翠台首播,22日在内地优酷网络平台播出开始,该剧连续一周登上猫眼全网热度影视剧排行榜。[1]

作为重要港口城市的香港既是现代化国际大都会,又体现出集中原文化、岭南文化、西方文化于一身的“文化大熔炉”特性。在民间,则诞生了大量民俗文化故事。这些故事以都市传说的面貌进入《十二传说》之中,使《十二传说》具备了民俗美学的文化研究视角。本文将以《十二传说》为主要研究对象,探寻都市传说概念对影视剧创作的影响。

一、地域特色:都市传说的影像化书写

民俗学的研究对象是植根于民族心理的民俗文化,它是民族文化基因的精神内核。民俗学研究诞生于19世纪初的欧洲。1846年,由英国考古学家汤姆斯(W. J. Thomas)首先提出民俗学(folklore)概念,而我国学者胡愈之则将其理解并表述为“流行于民族中间的文学”[2]。

都市传说是建立在民俗文化和风俗习惯基础上,在某类特定环境和具体社会条件下创造出具有群体性特征的文化集合。都市传说是民俗文化的重要组成部分,它取材自当代都市生活,与都市有着与生俱来的亲近性/关联性。都市传说不是某个创作者的个人创作成果,而是饱经岁月,在口口相传中吸纳大众想象力/创造力进行叙事改造的“合力”和“众创”。在开放的叙事系统中,它通过转述和传播形成流动性,从大众文化的想象中不断攫取新的叙事和资源。作为一种文学形式,都市传说在灵异、恐怖、神秘等风格样式间自由切换,裹携着对社会心理和民众诉求的勘察。此外,都市传说还能够展现普通群众的生活状态,借由这些亦幻亦真的都市传说讲述人生百态。

在香港影视剧的发展历史上,曾诞生过多部以民俗传说为题材的奇幻影视剧。这些影视剧以视听表达的形式激活了民间口口相传的民俗传说。1978年TVB制作的奇幻影视剧《幻海奇情》播出,虽然每集长度只有10分钟,但在整部剧的54个小故事中有大量内容取材于当地民众所熟悉的民俗传说。《幻海奇情》所带来的影响力,激起了香港影视剧产业对于民俗传说话题的兴趣。在此之后就产生了《极度空灵》(1992年)、《不可思议星期二》(1993年)、《迷離档案》(1997年)。进入新世纪以来,诞生了《七姊妹》(2001年)、《异灵灵异》(2002)、《灵异侦缉档案》(2003年)、《奇幻潮》(2005年)、《区区有鬼》(2014年)、《诡探》(2017年)、《十二传说》(2019年)、《金宵大厦》(2019年)等大批以香港本土民俗故事和都市传说为叙事基础的影视剧。这些影视剧以民俗美学的形式折射出香港都市的时代变迁。

茅盾在散文《文学与人生》中曾写道:“不是在某种环境之下,必不能写出那种环境;在那种环境之下的,必不能跳出那种环境,去描写出别种来。”创作源于生活,都市传说亦是如此。对于普通受众而言,影视剧虽本质是一种存在于荧屏内的视觉幻象,但这种视觉幻象也源自现实想象。不管是取材自北京朝阳门内大街81号洋房内民工失踪传说的《京城81号》、再现湘西赶尸民俗场景的《怒晴湘西》、重庆反特期间掩盖特务杀人真相的《一双绣花鞋》,还是河南焦作风门村居民迁出导致村庄失落而诞生的《封门村》,这些都市传说都植根于现实的土壤,在现实中有据可依。

《十二传说》也植根于香港的现实景观,运用了香港效率之上、金钱至上和欲望至上的社会标签,拍摄取景自受众熟悉的香港都市地理景观。在故事层面与城市景观的双重迎合下,《十二传说》成为探寻港人文化焦虑的叙事载体。它以短小精悍的单元分段式结构塑造了现代都市的人物百态:“新娘潭灵异事件”中阻挠大儿子姻缘,包庇小儿子杀人,对养女冷漠的母亲;“大学校园不可思议事件”中因爱生妒而杀人的妻子和保护妻子自杀顶罪的丈夫;“榕树精杀人事件”中为了收地迫害他人的村长;“石狮成精杀人事件”中为保护妻女二十多年藏匿的父亲;“华富邨UFO绑架事件”中为哥哥洗刷冤屈唆使他人自杀的妹妹;“卢亭鱼杀人事件”中用富家女儿顶替自己畸形女儿,企图勒索富豪的父亲;“电视台杀人事件”中挖掘女友死亡真相色诱女主播的男演员;“七姐妹金兰杀人事件”中暗恋闺蜜为保护友情杀死渣男的女孩;“日军亡灵杀人事件”中羞辱弱者霸凌他人的乖学生们;“海盗宝藏杀人事件”中为姐姐报仇杀死珠宝窃贼的大学生;“狐仙显灵杀婴事件”中因为父亲偏心,迁怒于婴孩并将其调包遗弃的姑姑。这些悲情设置映照出底层人物的俗世心酸。

史学家班固在《汉书》之《地理志》中曾提出风俗的由来:“凡民函五常之性,而其刚柔缓急,音声不同,系水土之风气,故谓之风;好恶取舍,动静亡常,随君上之情欲,故谓之俗。”[3] 他认为,气候和地理位置决定居民的行为喜好,可称之为“风”,统治者的思想和意愿促使民众形成习惯,称之为“俗”,合而为“风俗”。在中国灿烂悠久的历史文化中,依托地理位置的区隔逐渐形成了京津文化、海派文化、齐鲁文化、巴蜀文化、岭南文化等不同地域特色的文化,都有着各自的风格和优势并散发出无限韵味。正是在这样的文化背景中,不同区域的影视剧创作发展将饱含民族特色,不断吸取地域文化的精髓。作为岭南文化三大脉络的广府文化、客家文化与潮汕文化是香港地区重要的文化资源。这些文化元素在《十二传说》中得到了充分挖掘。在对都市传说的展现过程中,该剧间接表现了岭南戏曲、美食、语言习惯等文化风俗细节,以及其后的文化心理。这些内容的展示提升了故事的文化内涵并增强了《十二传说》的现实指向,使《十二传说》具备了透析香港社会与民众心理的文化标本作用。

二、自我澄明:建立在“暗恐”心理下的身份认同

随着时代的发展和西方文化的渗透,城市化进程与乡土社会的落寞成为香港不可逆转的趋势。文化土壤的改变促使都市传说题材的影视剧从单向度的情感故事展示转向多角度的自我文化建构故事。

The Uncanny(英文)/ Das Umheimliche(德文)是源自弗洛伊德分析心理学理论的概念,在中文语境中可被释义为“暗恐”心理[4]。它是一种对不可解释、不知缘由的现象(比如某种超自然现象)产生的恐惧。而弗洛伊德本人从心理分析学的视角进行了解析,认为这种突如其来,难以名状的惊恐情绪可以追溯到记忆深处某个早已相识并熟悉的事情。[5] 它主要聚焦在两个层面:其一是“非家”幻觉,即以有别于“家”的形式再现“家”的幻觉;其二则是压抑的复现。在现代中国人的情感与社会结构中,家是重要的原型概念,具体体现为:家庭不仅是社会的基本单元,更是个人情感的重要寄托。作为家的衍生词,弗洛伊德的“暗恐”可被解释为“家变”——家从熟悉变为陌生,令人惴惴不安,造成灾难。

家庭关系的残缺与动荡使剧情堕入“有家”和“无家”的迷茫恐惧之中。《十二传说》以独特的角度呈现了“非家/无家”的都市人对家庭的渴望。该剧的总体剧情建立在男女主角家庭关系“不完美”的框架下,剧中人物因为家庭的变故形成各自差异化的人生际遇。女主角潘朵拉表面上虽拥有令普通人羡艳的职业和社会地位,但家庭的残缺却成为她心中挥之不去的隐痛。男主角付子博与身为民俗学教授的父亲付通明关系恶劣,疏于来往。由于付通明教授既是潘朵拉的恩师,又是付子博的父亲,因此两人产生交集,将寻找失踪7年的付通明作为共同目標。对男主角和整个故事而言,“寻父”在《十二传说》中除了承担贯穿线索的叙事功能外,另一层核心作用在于扭转了整部影视剧的思想内涵指向。父亲的缺席削弱了子辈对父辈的继承性。虽然付子博继承了父亲民俗研究的衣钵,但付子博个体意识的崛起僭越了父亲的传统民俗理念,使得案件的破解不再拘泥于都市传说中信奉鬼神的非理性解读,而偏向于科学思想的理性推演。这种理性推演使《十二传说》在对都市传说讲述和溯源的前提下,引入唯物科学的理性解读,完善了作品的现实逻辑和叙事逻辑。

除了男女主角外,《十二传说》中每个单元故事都与家庭关系的建立、变更或消亡相关。在“新娘潭灵异事件”中,新娘的父母在其儿时车祸死亡,收养她的家人既是养父母同时又是她的公婆。而婆婆包庇的小儿子(新娘的小叔子)则是杀死她父母的真凶。家庭成员关系的“畸变”是女主角产生恐惧的根源。而在“榕树精杀人事件”和“狐仙显灵杀婴事件”中,家族的兴衰和变故也为叙事形成了潜在的情绪张力。故事中,富可敌国的易家大家长易玄光为了获得更多财富,使用非法手段征收土地,摆下风水阵成为富甲一方的乡绅。家庭的富裕却无法阻挡独子车祸死亡的悲剧。

“暗恐”心理源自个体对欲望的压制和对可怖事物畏惧的隐蔽。影视剧中呈现的恐惧和焦虑是现实生活中个体心理需求的投影。在香港社会中,校园和职场是作为必经之路,身处其中的人们总是会受到各种限制和压抑。人们在内心欲望无法疏解之时便寄希望于神鬼,希冀以超自然的方式得到拯救。《十二传说》分别用“电视台杀人事件”和“日军亡灵杀人事件”来隐喻职场的不公平竞争和校园霸凌现象,令该剧呈现出浓郁的现实质感。在这两则事件中,杀人者都将杀人过程伪装成鬼怪的降临迷惑世人,却最终原形毕露。该剧以“问题—解决”的方式舒缓现实焦虑,令荧屏外经历职场和校园焦虑的受众得到心灵抚慰,在“对镜自照”中实现了身份认同。

三、叙事调整:类型混合下的悲剧性特征

在《十二传说》中,“社会”是一个被艺术化建构的空间。在风格诡异和充满张力的叙事表象下,该剧编织出人们在复杂变动的社会关系下的心理状态,并在一定程度上满足了个体对自我生存状态的想象。

从剧作整体上看,以潘朵拉博士和付子博寻找失踪的教授作为情节主线贯穿全剧,通过横向的支线故事形成多条并行不悖的次要情节来拓宽维度。同时,该剧以每个小故事的破解为线索推动其他纵向剧情的连贯性。从单集来看,每1~2集讲述一个相对完整的、独立的小故事,并且都以小事件的化解作为戏剧冲突暂时的解决。这种在主线事件中嵌套若干个故事群的叙事方式,能够在保持叙事强度和节奏的同时带来持续的新鲜感,让观众情绪跟随剧情跌宕起伏。

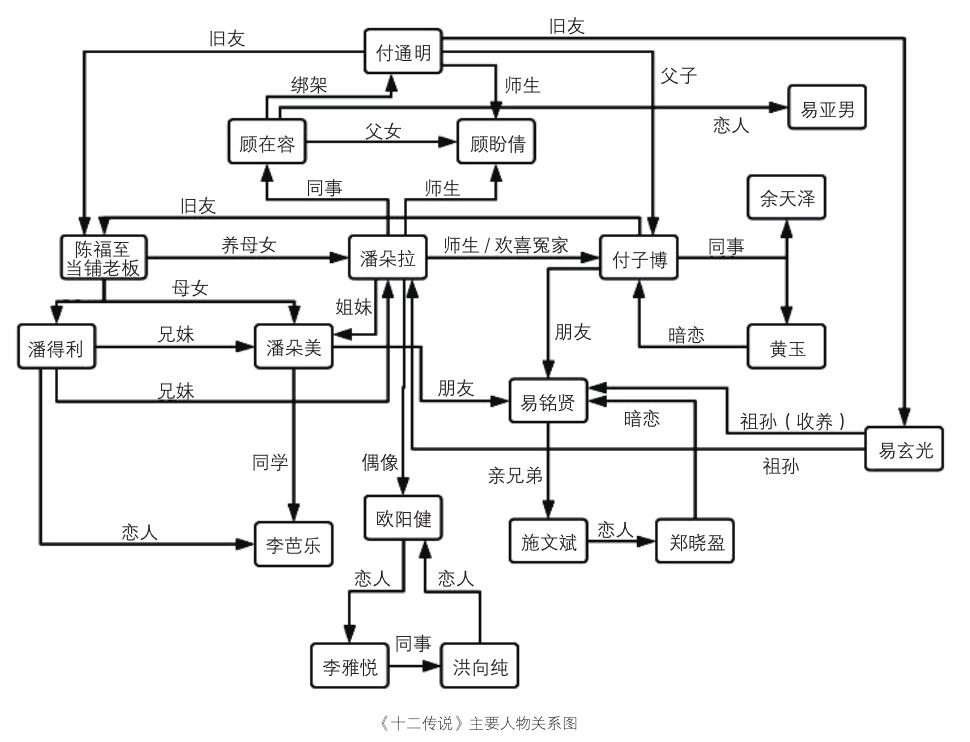

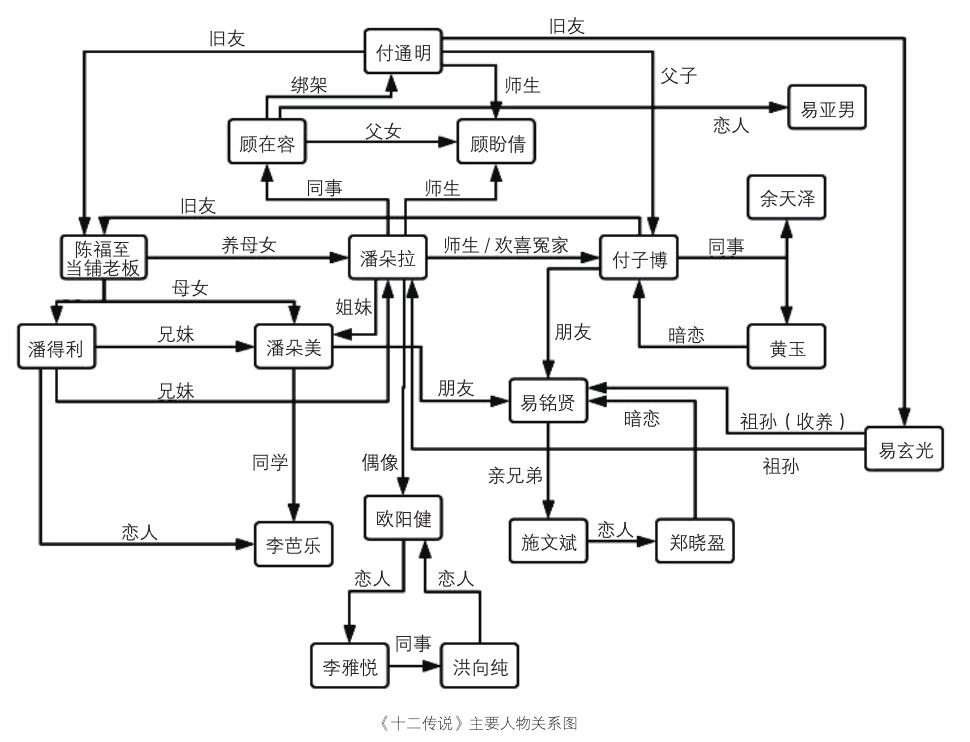

如果从整体的叙事结构继续深入到人物关系的设置,便会发现横向的故事群组并不是散乱的,而是有条不紊、相得益彰地串联起表面不相关的人物,并随着剧情的深入发展揭示出这些人物彼此间的内在关联,从而建立起完整的人物关系网络。从下图的人物关系中便可以看出人物之间彼此存在的有机联系。

与叙事结构相对应,人物网络的收缩和舒张也具有循环性。随着支线故事的添加,新的人物不断进入主线的宏大世界中,在解决新矛盾与危机的同时,协助主线人物持续不断地推动剧情前进。这种以单元故事推动主线的方式使剧集建立了多元视点,丰富了《十二传说》的叙事世界,提升了整部剧集的深度和广度。

为了吸引不同类型偏好的受众群体,满足类型叠加的需求,视听风格的混合是必要的。如果抛开《十二传说》的形式和结构上的设计,进入视听风格层面,可以发现,该剧呈现出惊悚奇幻类型和侦探类型融合的视听氛围。《十二传说》在这两种不同的类型模式中取得巧妙的平衡。侦探故事不仅揭示真相,更暗示真相背后的社会性成因;而惊悚奇幻类剧情以哀情作为情感底色,采用“爱情/亲情—分离—死亡”的情节,展现了阴阳相隔的宿命基调。《十二传说》的每一个故事总是以一人或多人的死亡形成“激励事件”,展开案件的推理。无论是情杀、仇杀还是自杀,死亡的离奇感在诡异的道具、阴暗的影调和压抑的音乐等视听修辞中得到完美呈现。“新娘潭”故事里的血手印,达德学校教室里滚动的头颅,UFO目击者的死亡细语等视听元素不仅充分烘托出该剧集的恐怖氛围,还在恰当时刻揭示恐怖背后的辛酸,挖掘出惊悚气氛背后的情感故事。

“在大多数悲剧中,往往有一种神怪的气氛。这种气氛加强了悲剧感,使我们的想象驰骋在一个理想的世界里。”[6] 朱光潜认为超自然的气氛是使艺术创作与生活产生“距离”的方式。在《十二传说》中,人物被欲望驱使,不惜一切代价铲平现实中的伦理道德制约。但这些深陷恐惧的人物最终都无法逃脱悲剧宿命。“七姐妹金兰杀人事件”中的阿希企图伪造“女鬼杀人”的假象来逃脱罪行,扫除她与闺蜜之间的阻碍,于是给自己带来种种遗憾后悔和不幸。“大学校园不可思议事件”中妻子疑心自己的丈夫,逾越法理消灭情敌之后才发现丈夫对自己的真心和包容,丈夫的自杀顶罪导致夫妻二人阴阳相隔。在《十二传说》中,都市传说典故与人物命运交织形成的互文关系不仅呈现出悲剧内核的崇高感,更使该剧集带有当代寓言的文化价值。

四、跨出文化噱头:建立民俗美学的文化传达

中国影视剧将都市传说作为叙事材质,将民俗文化注入故事情节、角色塑造、视听构思和主题设立等影视剧的诸多层面之中,使都市传说在影视剧的改编和转译下得到更为广泛的传播。同时,影视剧也借助都市传说获得了关注度和影响力。但中国影视剧对都市传说题材的建构显然仍存在一些缺陷和不足。

首先,当下的影视剧作品更偏向于呈现民俗美学中惊悚悬疑的感官刺激,旨在满足受众观赏层面的猎奇快感,忽略文化内涵的艺术性表达。这种倾向容易将民俗美学和都市传说引入文化噱头的怪圈。虽然《十二传说》以都市传说为关键词,以离奇故事为出发点,但却忽略了对都市传说和民俗美学精神内涵的挖掘。该剧将剧情局限于侦探探案与案件破解,仅仅以破案为落脚点。虽试图通过“传说”和现实罪案的融合实现创新,但却效果不佳,消耗了都市传说对受众的吸引力。作为叙事材质的都市传说时常与凶杀事件脱节,不仅没有起到为剧情服务的作用,反而沦为接连不断的杀人事件的陪衬品,丧失了通过都市传说进行质疑与反思的文化价值。

其次,影视剧的创作和传播不应当仅呈现娱乐消费价值,而应当用本土文化及其价值观正面引导受众。创作者们必须拥有强烈的责任感,正确把握民俗文化以及都市传说猎奇的限度。都市传说的使用常见于恐怖惊悚片,因而在题材的选取上有时以猎奇为首要目的博取眼球,导致一些边缘、落后的民俗和传说被再次提及,堕入被受众诟病抵制的封建迷信。例如在影视剧《诡探》中有借尸续命,下蛊害人、邪教组织的内容;电影《京城81号》中有逼迫少女与死人冥婚的情节,在《京城81号》中的杀婴取魂、紫河车术等。都市传说的边缘性和特殊性,使其在转化中难免触及陋俗。如果不进行严谨的推敲和筛选并在剧中以正视听,不仅会误导不了解该文化的受众,还会给青少年观众带来负面影响。相比之下,《十二传说》中的都市传说更多是以推翻愚昧,反抗落后残暴为主,展现出都市传说积极的正面作用。

基于以上分析,影视剧中都市传说的呈现形式、展示内容,以及其未来发展的趋势都是民族文化与影视剧跨界融合过程中需要思考的重要命题。如果仅将民俗元素和传说故事作为提升收视率的点缀和噱头,不仅会丧失内容与形式的创新,又无法在本土文化叙事开发上取得突破,最终只是徒有虚名华而不实。香港独特的地缘优势,使得香港文化与内地文化之间既有差异也有共识。香港影视剧的未来目标不是对往昔繁盛的感叹,而是不断加强与内地的联系,建立起良性的交流互动,并从中发展出形式多样的港味特色。

民俗美学与影视文化的结合是一门复杂多变、形式多样的跨学科领域。《十二传说》探索了都市传说在国产影视剧中的叙事潜力与发展路径。在粤港影视剧的未来发展中,惟有继续挖掘岭南地区的文化资源,提炼民俗文化中折射时代变迁的标志元素,以观众喜闻乐见的形式打造出中国影视剧产业化、民族化、特色化的精品佳作,才是正途。

(作者单位:姚 睿 广州大学新闻与传播学院 曾正一 广州大学新闻与传播学院)

注释

[1] 参见:猫眼专业版数据日报:https://piaofang.maoyan.com/feed/ news/84679

[2] 钟敬文主编:《二十世纪中国民俗学经典(民俗理论卷)》,第3页,社会科学文献出版社,2002。

[3] 班固:《汉书》卷二八下,《地理志》。参见:宋兆麟:《中国风俗通史》序言,上海文藝出版社,2001。

[4] 引自弗洛伊德1919年发表的论文《TheUncanny》。原文参见:http://www.docin.com/p-284743083.html

[5] 童明:《暗恐/非家幻觉》,《外国文学》,2011年第4期。

[6] 朱光潜:《悲剧心理学》,第37页,人民文学出版社,1983。