省道S221线大埔县段公路改建工程生态风险评价

朱宏伟

(广东省林业调查规划院,广东 广州 510520)

随着“生态文明”建设持续发展,“美丽中国”愿景正一步步实现,但在此过程中,过度开发利用资源等环境问题对生态安全构成重大威胁。党的十九大报告将生态文明纳入新时代中国特色社会主义基本方略中,同时将防范和化解重大生态风险视为全面建成小康社会的攻坚战[1]。

生态系统是一个开放、运动的系统,系统外部环境和内部构成要素均在发展变化,均存在不确定性,从而产生一定的系统风险,而人类的生产实践活动加重了不确定性,会带来系统运行状态风险多样性。生态风险是生态安全的反函数[2],不同学者有不同的定义[3-5],其共同特点为人们所关心的评价单元如个体、种群、生态系统或景观及其组分在外界胁迫下结构或功能受到影响而产生负面效应可能性以及大小,具体量化为在一定时期内产生的有害事件的概率与其所产生后果的乘积。相应的生态风险评价是指调查生态系统及其组分的风险源,预测风险概率及其可能产生的负面效果,并据此提出相应的舒缓措施[6]。

生态风险评价在风险管理框架下发展起来,属于生态科学研究的重要领域,也是环境风险评价的重要组成部分[7]。国外早在20世纪30年代开始生态风险评价研究,在20世纪80年代,全球唯一生态风险评价框架[8]以及随后的生态风险评价指南[9]发布后,标志着生态风险评价走向成熟,其发展呈现由单一风险源到多风险源、由单一受体到多受体、由局地到区域景观水平的变化,也涉及污染、自然灾害和人为活动等多领域研究,方法学上,也产生了大量专业化、实用化的标准、方法和模型[10]。国内研究起步较晚,处于探索阶段[11],主要集中在对国外生态风险评价基础理论、方法和制度方面的探讨[12],总结出评价过程分为风险源分析、受体评价、暴露评价、危害评价和风险表征[13]。内容上多集中为有毒有机化合物、重金属以及营养盐富集等的生态效应的水环境化学生态风险评价,区域和景观生态风险指标和标准探讨[14]。虽然目前还没有全国性的导则、规范等技术性文件,没有形成自有的生态风险评价框架体系[15]。借鉴国外,我国相继发布了《生态风险评价导则》[16](SL/Z467-2009),《化学品风险评估通则》[17](GB/34708-2017),《建设项目环境风险评价技术导则》[18](HJ169-2018),但从内容上看,主要针对化学品污染等毒性研究。本文在实地调查基础上,从工程不同的风险源出发,以不同生态系统为风险受体,定量风险值,找出隐患,提供切合实际的应对对策,削减风险,使系统达到最大的安全度,使公众的健康和设备财产受到的危害降到最低水平,同时为有效生态环境管理提供决策支持,为理论研究提供基础。

1 建设项目概况[19]

省道S221线大埔县段公路改建工程预计在2020年施工(评价时间为2019年),大部分为新建线,布线于城区外围,新起线起点位于大埔县湖寮镇陈牙陂,路线长6 km。路线基本走向为由北至东南走向,为一级公路,设计速度采用60 km·h-1,双向四车道,路基宽23 m,桥涵与路基同宽。

工程内容包括:路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、环保及景观工程;其中桥涵工程中,建设两座桥梁,其中大埔大桥一座,长205.12 m,中桥一座,长36.08 m;涵洞31道,4道改建,27道新建。工程区包括工程区、营造区(拌和场)、弃土场、办公区和辅助生活等区。

2 研究方法

2.1 风险源识别

本线路风险源主要考虑人为风险源即人为施工建设给周边生态系统带来的生态风险。公路建设设计工程种类多,往往占用不同的地类,根据回顾性风险方法即查阅资料以及专家咨询等方法结合本项目的建设内容,确定切割山体的路基工程,桥梁工程,堆放弃土场和运营期车辆交通为主要风险源(如图1)。

图1 生态风险传递链

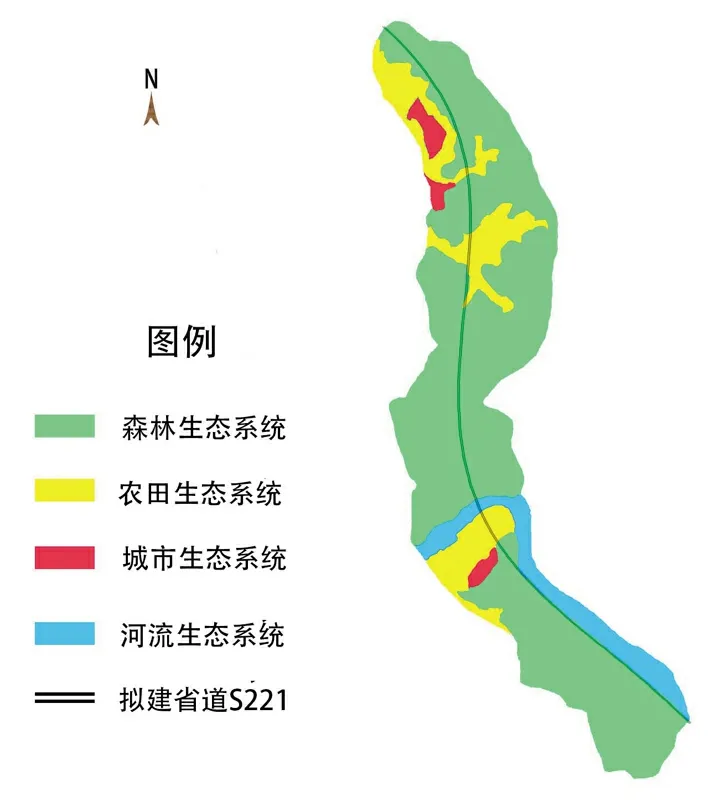

2.2 评价单元与风险受体

本文生态风险评价是对拟建项目的系统风险评价,评价时段主要是项目建设期施工和运营期带来的生态风险。评价单元为拟建公路边线两侧300 m范围(如图2),面积为460.41 hm2。风险受体是指在生态系统中可能受到来自风险源的不利作用的组成部分。本项目研究区域中的风险源主要是通过改变了生境条件进而引发了生态风险,对生态系统中受体产生的破坏和威胁包括动植物发生病变、死亡,生物多样性下降,景观破碎化加剧,农作物产质降低,对沿线人群产生的影响也不容忽视。

由上述分析可知,本项目研究区域内生态风险受体较多,类型也较多样,难用单个个体或种群来代表。因此,本文选择道路沿线各生态系统系统作为受体进行研究,分别为森林生态系统、农田生态系统、河流生态系统和城市生态系统,面积分别为327.53、76.44、30.03和26.41 hm2。

图2 拟建省道S221影响生态系统分布图

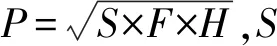

2.3 风险量化

表1 公路生态风险综合评价等级

2.4 调查方法

2.4.1 材料收集 收集区域相关基础资料和工程项目资料,如工程可行性研究报告,环境影响评价报告、大埔县野生动植物调查报告、大埔县最新资源档案数据库、遥感数据;走访项目直接影响区县级及以上环境保护、林业、农业、渔业、水利、矿产资源等政府部门,了解相关的环境保护法规并就具体问题进行咨询。收集项目直接影响区县级及以上人民政府批准的生态规划、城镇规划、土地利用总体规划、水土保持规划及自然资源现状分布、野生动植物分布的资料和图件。

收集项目直接影响区县级及以上人民政府划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园的现状分布图与规划图,查明保护区及其他敏感区与项目之间的相对位置关系。

2.4.2 外业调查 根据工程项目红线图和地形图,结合最新遥感数据,沿线路勘查记录,确定项目利用土地方式,占用土地类型,所涉及的生态系统类型,面积,现场图斑勾绘。

3 结果与分析

3.1 施工边坡滑坡生态风险

公路边坡滑坡风险成因较为复杂,但其强度和建设公路允许开挖山体的长度以及对山体破坏的程度有关,切割山体越长,开挖山体程度越大,发生的滑坡概率就越大。本项目除了修建桥段不需要开挖山体,其余都需要破坏山体,所以发生滑坡的概率就相对较大。本线路全长6 km,需开挖山体线路长约为5.4 km,占总长90%,根据表1,源强为极大。

公路边坡滑坡的发生取决于斜坡自身地形地貌、土壤类型、地质构造的基础条件和地下水的活动水文条件,即受体的脆弱性。地形高差越大、坡度越陡、临空面越突出,发生滑坡风险越大;岩土松软、结构不完整加上地下水对岩土软化都会增加风险。

根据勘测沿线岩土分布情况及其工程地质特征,线路跨越的主要地貌有:山岭、丘陵、沟谷、河流及河流冲积地貌等,海拔100~200 m,坡度25~35°,山体呈凸形坡,谷底宽阔。在沟谷和河流冲积地貌地段,主要为冲积的可塑粉质黏土和松散稍密的细(粗)砂。山岭、丘陵地段地层主为残坡积的砂质黏性土和燕山三期的强风化与中风化花岗岩。

本项目路线所处区域大地构造主要由华夏式构造体系控制,对路线有影响的构造表现为断裂和褶皱。断裂带主要有两条,一为蓝田断裂带,特征为逆断裂,岩石破碎,风化强烈;二为明山嶂断裂,特征为张扭性断裂。褶皱构造在前泥盆系地层较为突出,表现为岩体受挤压,岩层节理裂隙发育,并发育成小型断层和层间绕曲,岩石易破裂。从调查来看,沿线地质状况清楚,且地质构造也属稳定。

项目建设区域属南亚热带向中亚热带过渡的湿润气候,具有亚热带季风气候特征,主要特点为气候温和,雨量充沛,湿度较大,年降雨量1 500~1 800 mm,降雨量年内分配不均,4—9月占年降雨量的77%,5—6月占年降雨量31%,10—3月雨量稀少。4—6月主要以锋面雨为主,7—9月以台风雨为主。

根据以上分析结合表2,评价区滑坡风险受体脆弱性值为0.6,风险级别为中。

表2 公路滑坡风险受体脆弱性评价指标[21]

滑坡的危害包括居民的伤亡和财产的损失,本项目区距离居民区较远,对居民和财产危害较小。

表3 公路滑坡风险危害性[22]

根据现场调查和经济损失评估,结合表3,公路滑坡危险性指数为0.2。根据风险定义和公式,最后计算出本项目的边坡滑坡风险值为0.48,风险一般。

3.2 水土流失生态风险

公路建设对山体的开挖、碾压等都会造成评价区水土流失的风险,其风险源强度与公路建设面积和长度成正比,占用的面积越大,建设长度越长,评价区发生的水土流失风险越大。其风险源强可参照滑坡风险源强计算。

水土流失的原因还取决于防范区域自身的条件,包括植被的覆盖率,外力作用如风力、水力和重力等,上述条件构成了受体脆弱性评价指标。植被覆盖度越高,降雨越少,发生水土流失的风险越低。评价区植被覆盖率为71%,年降雨量1 500~1 800 mm,根据表4计算出水土流失风险受体脆弱性指数为0.6 。

表4 公路水土流失风险受体脆弱性评价指标

水土流失将会给植被、河流、农田和生态系统带来一定的危害。工程施工造成表土剥离,地表受到机械车辆的碾压,将使土壤下渗及涵养水分的能力降低,影响植被生长,地表水也容易形成径流迅速流失,从而加剧了水土流失,导致生态环境恶化,增加项目区的水土流失量,降低了生态系统功能价值。

工程造成的水土流失也会影响到沿线河流水质,施工过程中,在暴雨冲刷下,将形成土壤侵蚀,大量泥质流入河流,改变水质,并发生淤积,改变河道的形态,影响防洪排涝。

工程沿线分布有灌溉农田,水土流失破坏项目周边农田土壤结构,降低土壤肥力和土地生产力,影响当地农业发展。

本项目以相应的生态系统服务价值来确定水土流失造成的危害,并且结合陈鹏[23]和金妍[24]等在相应生态系统和地区的生态系统服务价值研究成果,然后对其归一化处理,得到的林地、湿地、农田和城镇生态系统服务价值系数分别为0.49,0.79,0.15,0.04。最后根据评价区对应生态系统面积计算得到水土流失造成危害性指数为0.5。

综合风险源强度、受体脆弱度和危害性,计算得出水土流失风险值为0.65,属于较大水平。

3.3 水环境生态风险

桥梁施工对沿线河流、河涌来说,不可避免地会有水泥石屑、钢枝等建筑材料掉入水中,对水质造成一定的影响,此外施工场地如遇大雨,地表径流冲刷泥浆也会带入河流,对水质的影响因子主要为悬浮物。在以上的这些潜在风险源中,以桥梁的桥墩施工对水体的影响最为严重,废水来源主要为围堰基坑排水和灌桩泥浆撒漏等,主要污染物为悬浮物。

不同的施工方式对水体的影响不同,主要表现在施工引起的水体中悬浮物的增量差异。如果不采取任何措施情况下,严重影响水体。不管采取任何施工方式和保护措施,风险是一定存在的,修建的桥梁越长,发生水环境生态风险越大,本项目线路总长为5.985 km,其中大埔大桥一座,长205.12 m,中桥一座,长36.08 m,修建桥梁总长为241.2 m,占总长的4%。

在修建桥梁线路中,跨越水体长度约为100 m,占总桥长的41%,即风险受体暴露度为41%。

水环境污染危害性以项目所处水源保护范围和保护目标来定量。大埔大桥段位于大埔县饮用水准保护区范围,保护目标为II类水质,根据表5,确定水体风险危害性指数为0.7。

表5 桥梁搭建对水环境危害性

根据以上分析和相应因子计算,得出水环境风险值为0.22,属于较低水平。

3.4 生物入侵风险

道路可为生物扩散和入侵提供廊道与媒介(如通过车辆向外扩散):大型哺乳动物趁夜间车辆较少时沿道路活动,小型哺乳动物可沿道路边缘活动,而小型两栖爬行动物和一些植物则可由车辆携带而扩散。

道路边缘自然植被和人工植被可为许多动植物提供藏身栖息地和庇护所,石砌路基的缝隙和排水管道可为蜥蜴类、爬行类提供理想的巢洞,蝙蝠能在道路桥梁下找到适合的栖位。道路两侧栖息的动植物主要为一些抗干扰能力较强的与人伴生种或由交通工具携带而来的入侵种。

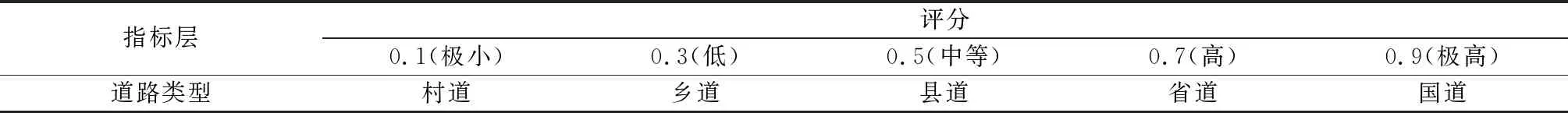

生物入侵风险源强度主要和车流量相关,车流量越大,发生的概率就越大,按照公路级别来确定车流量带来的生物入侵风险(见表6),本道路属于省道,风险强度为0.7。

表6 公路生物入侵风险源强

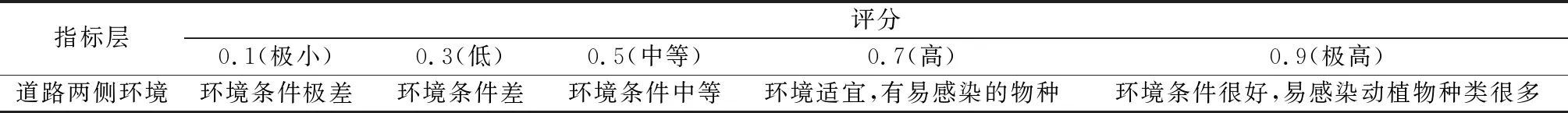

决定生物入侵发生的另一方面是入侵地的适宜性,包括土壤、阳光、降雨等环境因素,也包括动植物易感染性。

本项目工程所属区域为南亚热带向中亚热带过渡的湿润气候区,具有亚热带季风气候特征,主要特点为气候温和,雨量充沛,湿度较大,风速较小,水热共季,夏长冬短,四季宜耕等特点。年平均气温21 ℃,夏季平均气温27.6 ℃,最热月份为7月,极端最高气温39.8 ℃,冬季平均气温14.2 ℃,最冷月为1月,极端最低气温-4.2 ℃。冬季常有霜冻,一般霜期50 d左右,无霜期315 d左右。平均日照时数为1 700 h。年均相对湿度80%。年均降雨量为1 500~1 800 mm,每年平均降雨日数为146 d左右,雨季降约占全年降水量的65%。评价区优势树种为马尾松,极易感染松材线虫而发生病变,带来经济损失。根据表7得出受体脆弱性指数为0.7。

表7 公路生物入侵风险受体脆弱性

车辆来往及人为活动为生物入侵提供便捷途径,在拟建道路两侧,主要优势树种为马尾松,松林线虫成为生物安全主要威胁源,一旦感染,会造成巨大的经济损失,而且在清理和恢复过程中会耗费大量人力物力,同时对旅游生态养生等构成一定影响。根据表7计算得出生物入侵危害性指数为0.9。综合以上生物入侵风险值为0.76,处于较大水平。

4 讨论

由于公路的修建无论在时间上还是空间上,跨度相对其他工程都比较大,会影响到不同种类的生态系统运行。工程开山取土、弃土弃渣、桥梁搭建、临时建筑占地、工人活动以及运营期车辆交通等会加剧道路沿线生态环境造成破坏[19],并对水土流失、土壤退化、动植物多样性、水体污染等产生一定的生态风险。本项目实施和运营产生水土流失和生物入侵的生态风险较大,边坡滑坡风险中等,水环境污染风险较小。土壤结构和土壤肥力会随山体开挖、弃土场的堆放、工程车的碾压等而发生变化,同时在雨水的冲刷下,水土逐渐流失,会造成严重的生态问题,施工中,应严格按照水土保持方案执行,避开雨季,在工程结束后,临时建筑和弃土场应及时恢复到原来状态。山体滑坡不仅对生态环境和景观造成影响,也会带来人民财产和动植物的损失。对水体威胁主要是桥梁建设过程产生的砂石、浮土弃土及泥沙等,会有少量的机械油污,会对水体产生短暂污染。生物入侵一旦发生,会产生巨大的危害。松材线虫是广东地区重要的林业外来入侵生物,对本土松林种类及林业生态系统的功能稳定性造成严重威胁[25]。本线路两侧,优势树种马尾松在施工和运营期极易感染,应引起足够重视。

本文风险是在完全没有人为防治措施上开展评价,是建立在工程与生态系统相互作用自然的过程之上,这有利于真实反映风险客观事实,避免对风险放大或缩小。道路修建和自然环境作用是交互复杂的过程,不确定性会带来多种生态风险,同一个风险源也可产生不同的风险,不同层次的生物生态安全也往往是相互影响的, 往往是低尺度的生态不安全, 影响高尺度的生态不安全[26]。系统地、完整地评价指标体系是影响评价结果准确性关键因素,在类似的区域或生态系统中,建立合理的评价指标体系和分级标准是今后研究生态风险评价的主要任务,同时评价方法还需进一步研究。