长大型深基坑纵向分幅施工技术

邵倚旻

上海建工四建集团有限公司 上海 201103

随着城市的飞速发展,城市建设对地下空间的开发利用已越来越多,工程基坑的深度和面积也越来越大,大型地下工程与市政道路的交织也越来越频繁。

在深基坑的施工过程中,如何减小对道路交通及地下公用管线的影响,以及如何使周边环境和谐共存成为工程各方关注的焦点和控制难点。尤其是中心城区,在周边存在地下设施、管线、保护建筑等复杂环境条件下的深基坑施工难度将更大。

因此,对于深基坑施工,一个完善的施工策划和相关的针对性的维持交通、保护管线的措施就显得非常重要。在相关的应对措施中,基坑的分幅施工是一个行之有效的方法[1-4]。

本文就以位于上海外滩地区的中山东二路地下空间开发工程为例,阐述长大型深基坑的纵向分幅施工技术。

1 工程概况

上海市中山东二路地下空间开发工程位于中山东二路新开河路至枫泾路之间,结构长度245.85 m,宽度52.85 m,基坑挖深14.50 m。

本工程结构为地下3层形式,其中外滩通道工程穿越本工程上方,作为地下1层结构,地下2、3层为地下空间开发工程。地下空间西侧与外滩交通枢纽工程围护共墙,东侧与十六铺水上旅游中心围护共墙(图1)。

图1 工程结构平面位置示意

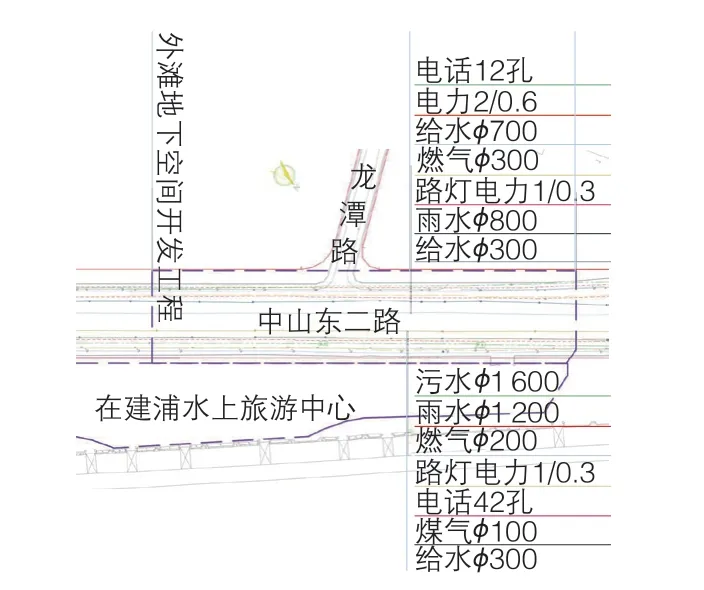

该工程的特点之一为结构宽度占满整个中山东二路路幅,而中山东二路是上海“三纵三横”主要干道之一,交通流量大,必须保证交通的正常通行。另外,中山东二路道路下方有给水、煤气、电力、通信及雨水等重要公用管线(图2),施工期间须保证管线正常运行。

图2 公用管线分布平面示意

2 基坑分幅施工策划

根据中山东二路交通流分析,为配合工程的建设,在市交通管理部门的支持下,采取各种措施,将交通进行分流,最大限度减少车流量,为了使工程施工场地具备开工条件,将原双向10车道减少至双向4车道。

在前期施工策划上,为方便施工,首先考虑将压缩后的中山东二路交通向地下空间开发工程基坑范围一侧或两侧翻交,但是由于本工程自身的特殊性以及环境因素,在工程东西侧均有在建工程围护共墙的情况下,交通没有绕过本工程范围向两侧翻交的可能性,必须在工程基坑内通行,并且地下公用管线也没有位置可以搬迁至基坑外。因此,创新采用了长大型深基坑纵向分幅施工技术,即将工程纵向一分为二设置两个基坑先后施工,最终将两边基坑结构对接形成整体。道路交通及公用管线在半幅基坑范围内运行。

根据对工程基坑的划分,在基坑纵向设置1道封堵墙将地下空间开发工程划分为东、西两个基坑,命名为2东区和2西区(图3),由于封堵墙的设置考虑两边基坑施工时施工便道的要求,尽量保证在一个基坑施工时,另一边基坑除去中山东二路双向4车道宽度外仍能有1条供施工所需的大型车辆机械行驶的便道可利用,因此在封堵墙的设置位置上,将基坑横向52.85 m宽度分为23.60 m和29.25 m两个部分。

图3 深基坑分幅平面示意

3 基坑分幅施工技术

3.1 工艺简述

在整个工程纵向设置1道厚600 mm的地下连续墙作为封堵墙将工程基坑一分为二,进行分幅施工。2西区先施工,完成后施工2东区。最终拆除2西区和2东区之间的纵向封堵墙,使两侧区域的梁、板结构对接,完成工程结构施工。施工难点是中间纵向封堵墙拆除与结构对接施工的流程以及方法,我们创新采用了结构顺作方式下先接梁后拆墙再接板的工艺,达到封堵墙拆除和结构对接的合理性,确保东西坑结构受力稳定。

3.2 施工流程与步骤

3.2.1 东坑结构纵向设缝、临时混凝土梁支撑设置

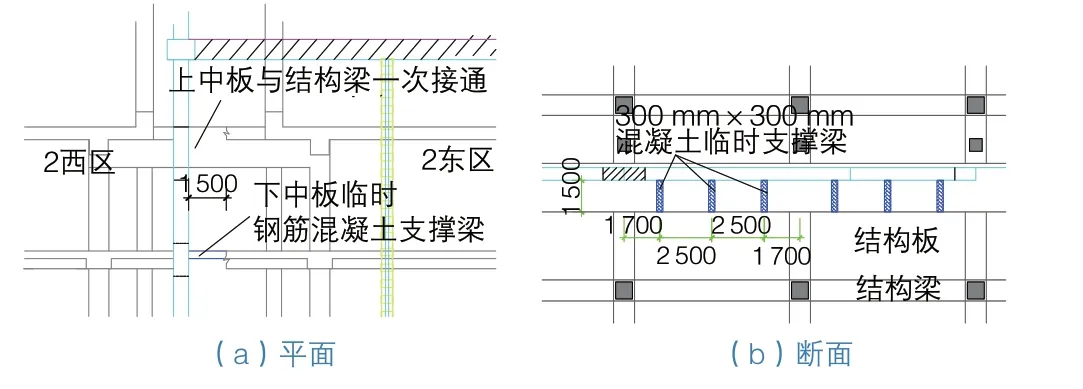

2西区在结构施工时预留的纵向施工缝贴近中间纵向封堵墙,并采用混凝土填充形成稳定结构,2东区在结构施工时考虑地下连续墙封堵墙的拆除空间与建筑垃圾清运吊装空间,结构施工缝与纵向封堵墙之间留有宽1.5 m的距离,同时为使2东区结构受力平衡,在下中板与封堵墙间设置临时钢筋混凝土梁支撑,上中板结构同样留宽1.5 m的缝,但不设支撑梁,采用在浇筑上中板时先在地下连续墙开洞直接将梁与2西区接通方式进行。

下中板支撑梁设置形式为每跨设置3根,中心距离分别为1.7、2.5、2.5、1.7 m,梁尺寸为300 mm×300 mm,与下中板一起浇筑。

2东区结构与支撑梁设置平面与断面结构如图4所示。

图4 下中板临时支撑柱结构示意

3.2.2 结构对接施工流程

本工程2西区结构按照常规方法施工,2东区结构施工与对接同步实施,具体流程为:结构底板完成→侧墙及下中板浇筑(临时钢筋混凝土梁支撑)→上中板梁位置地下连续墙开洞→侧墙、上中板、横向梁(与2西区梁对接)一起浇筑→下中板梁位置开洞,并与2西区梁对接→首道混凝土支撑凿除和地下1层地下连续墙凿除→地下1层侧墙与顶板施工,并完成中间采光带梁的对接→地下2层地下连续墙打凿→地下3层地下连续墙打凿至底板底部→垃圾清理→结构底板对接→下中板结构对接→上中板结构对接。

3.3 凿除与结构对接施工技术

3.3.1 下中板临时混凝土支撑梁

由于2东区结构与地下连续墙之间空开间距1.5 m,需要采用临时支撑来保持结构的受力稳定,在下中板与地下连续墙之间每跨设置3根300 mm×300 mm的钢筋混凝土临时支撑梁,一头连接地下连续墙、另一头连接板,与板钢筋连接。该支撑梁与下中板、侧墙一起浇筑,混凝土与结构同强度等级。

3.3.2 结构、梁接驳器预留

2东区结构施工时,在对接梁、板位置主筋全部留设接驳器,梁板连接时先制作相应长度的直螺纹钢筋,两头接驳器连接后中间绑扎,满足绑扎搭接长度要求。由于总体结构施工顺序为先接梁再接板,在先接的横向梁两边板的位置上同样预留钢筋接驳器,便于接板时与梁的连接。

3.3.3 上中板梁位置地下连续墙开洞,梁与上中板一起浇筑

下中板浇筑完成达到强度后,首先进行测量放样,放出上中板横向梁(1 000 mm×1 600 mm)的位置,在地下连续墙上画出2 000 mm×2 000 mm的洞口位置,采用小型镐头机进行地下连续墙开洞(图5)。该梁与上中板混凝土一起浇筑,扎筋立模同时进行。由于上中板梁对接时下中板梁与板均还未对接,钢管排架直接设置于底板上。

图5 上中板梁对应位置地下连续墙开洞纵断面示意

3.3.4 下中板梁位置地下连续墙开洞,连接梁,并凿除临时混凝土柱

在上中板结构施工过程中,下中板地下连续墙梁位置的开洞可先行施工,下中板梁尺寸1 000 mm×700 mm,开洞尺寸2 000 mm×2 000 mm,打凿采用人工风镐打凿。梁模板与支架搭设形式同上中板梁,依据上中板梁混凝土强度,若已到设计强度则拆除上梁支架后重新搭设,下中板梁对接完成达到强度后人工拆除临时混凝土支撑梁。

3.3.5 首道混凝土支撑拆除(东侧栈桥除外)

待上中板梁和下中板梁对接完成后,开始地下1层结构施工,先拆除第1道混凝土支撑,采用人工及机械配合打凿,由于东侧栈桥在地下1层结构施工时需要使用,暂时不拆除。

3.3.6 拆除地下1层地下连续墙

在地下2、3层结构养护完成、首道支撑拆除后开始地下1层地下连续墙的拆除,采用小型镐头机凿除,机械停放在上中板上铺设模板,打凿自上向下进行。

3.3.7 地下1层结构施工,中间采光带顶梁连接

地下连续墙拆除后开始地下1层结构施工,并连接顶板中间采光带梁,地下1层结构完成后由于东侧需要排管和回填土施工,东侧栈桥开始拆除。

3.3.8 拆除地下2、3层地下连续墙

待地下1层结构养护完成后,开始2、3层纵向封堵墙的拆除,采用小型镐头机自上而下进行地下连续墙的凿除,先拆除地下2层再拆除地下3层,机械停放在中板上铺设模板,相邻跨度之间只能停放1台设备。

3.3.9 结构底板对接

凿除地下连续墙至结构底板底部后,进行底板的对接,底板下部主筋均连接地下连续墙,上部采用接驳器对接,进行钢筋绑扎及混凝土浇筑,底板对接施工时需要重点控制接缝的防水处理质量,避免底板渗漏水。

3.3.10 上、下中板结构对接

底板连接完成后,进行下中板的连接,再进行上中板的连接,采用搭设钢管支架的方式进行支撑、立模、浇筑混凝土,达到设计强度后拆除支架。

3.3.11 上中板结构对接

下中板结构对接完成后进行上中板的对接施工,上中板厚度500 mm,施工方法同下中板,间距为500 mm× 700 mm。

4 结语

随着近年来城市建设的不断发展,建(构)筑物呈现“向上”或“向下”的发展趋势,向上高耸的摩天大楼不断林立,向下则向更深、更大面积的地下深基坑工程发展,目前地下工程如轨道交通车站、地下商场、地下车库、地下室等的建设非常频繁,城区施工场地的周边环境也更为复杂。

本文针对长大型深基坑结构占满道路路幅而无法整体翻交的深基坑工程,采用基坑的分幅施工解决施工与环境、社会资源间的一些矛盾,有利于基坑施工控制。就具体施工方法而言,采用结构顺作方式下先接梁后拆墙再接板的方法,通过以梁代撑达到封堵墙拆除和结构对接的合理性,确保分幅施工基坑结构受力稳定。工程施工中所提炼的地下深基坑工程建设的创新技术和研究思路,对于中心城区复杂环境下的深基坑施工有显著的借鉴价值和推广意义。