社会主义核心价值观培育视域下高校仪式教育的创新研究

肖 鹏,陈 君,邓 敏

(湖南师范大学,湖南 长沙 410081)

仪式是一种通过对群体发生作用,并使得群体内的成员能够普遍认可与接受的活动或行为。社会学家涂尔干认为仪式是“具有增强作用的集体情绪和社会整合现象”。[1]仪式教育,指受教育者处在庄重和正式的场合中,通过富含活力与感染力的流程或形式,将抽象、内隐的价值观念外显,并使其在无意识当中共鸣、认同、遵循某一价值观念。[2]常态化仪式教育形式指以传统教育体制和教育观念等为基础,开展的仪式教育活动。[3]创新型仪式教育是在常态化仪式教育基础上,更加注重仪式教育形式的多样性与契合性、更加注重仪式教育覆盖面和教育效果以及更加注重参与者互动体验的一类仪式教育活动形式。社会主义核心价值观是我国社会性质的集中展现,体现着社会主义的本质,是主导的价值观。习近平总书记指出:“要建立和规范一些礼仪制度,组织开展形式多样的纪念庆典活动,传播主流价值,增强人们的认同感和归属感。”[4]他充分肯定了仪式教育在传播社会主义核心价值观方面的独特作用,仪式自身的中介性与情境创设都与思想政治教育存在着内在契合,是一种有效的社会主义核心价值观教育方法。常态化仪式教育与创新型仪式教育是社会主义核心价值观培育模式或路径选择的一体两面,各有优劣,缺一不可,互相促进培育目标的实现。在各高校广泛开展常态化仪式教育的基础上,2019年在国内各大高校开展“歌唱祖国网上拉歌活动”这一创新型仪式教育就是最好的例证,其通过完善和补充常态化仪式教育在线上传播与线上教育的不足,通过“线上+线下”相结合的教育形式,融合思维认知、情绪共鸣、思想转变、心理调整以及固化遵循这一内化机理,帮助大学生引导价值回归、提升情感认同、规范言行举止和固化价值遵循,从而起到认知、共鸣、转换、调试、固化等作用。[5]仪式教育将抽象化的核心价值观理念具象化的优势,能使社会主义核心价值观变得可触、可感和可知,有助于高校构筑全方位与立体化的社会主义核心价值观教育新格局。

一、仪式教育与核心价值观教育相关研究

(一)仪式教育的特征与作用

肖贵清等认为仪式通常借助各种生动形象、具体的形式,设置特定的主题,使抽象的、不易直接领会的观念、价值具像化,让符合社会需求的理念能够以通俗易懂的方式传递,进而使得受教育者产生情感上的共鸣,启发其改造自身观念、优化自身言行的教育效果。[6]王爱祥、王阳认为仪式教育之于大学生行为教育中,起到了文化传播、教育以及促进大学生实践的功能,与价值观念、意识形态等精神层面共同构筑了大学生思想政治教育的体系。[7]仪式教育的特征包括表达形式的象征性、核心价值的教育性、参与主体的集中性、运作形式的展演性和程序仪程的规范性等内容。其“情境”与“移情”起着富有深度又默化无形的感染效应,并能参与主体引发情感上的共鸣。

(二)社会主义核心价值观教育的目的与作用

刘建军认为社会主义核心价值观教育在培育时代新人中,能够起到教育引导青年培养基本素质、树立良好的精神状态,对于培育担当时代责任和民族复兴大任的时代新人有重要作用。[8]顾海良认为社会主义核心价值观教育对于高校承担起针对青年年大学生开展“明大德”“守公德”“严私德”而言,是重要的着力点。[9]社会主义核心价值观教育具有教育内容高度聚合、现实需求十分迫切、教育对象复杂多元以及教育方式变化多样等特征。面向青年大学生群体开展社会主义核心价值观教育,是实现青年大学生成长成才的自身需要,是实现高等教育目标的现实需要,也是实现中华民族伟大复兴中国梦的迫切需要。社会主义核心价值观教育突出价值教育,包括生命价值、情感价值和文化价值多个维度。

(三)仪式教育在社会主义核心价值观培育中的作用

晏昱,周俊武认为受教育者的认知是思想基础,对于核心价值观的价值认同是本质要求,言行举止的规范是培育与践行核心价值观的内在保障。在培育与践行的教育实践中,普及路径、融入路径和实践路径是从认知到认同,最后形成行为自觉的关键。[10]高德毅、宗爱东认为仪式教育以其深厚的价值承载、富含感染力的仪式展演,使具有较强抽象性、内隐性的价值观念通过耳熏目染的形式感染受教育者等特征契合了社会主义核心价值观传播的要求,是传播的有效方式方法,是一种重要的传播载体。[11]仪式自身所具有的中介性、情境创设等都与社会主义核心价值观教育存在着内在契合,仪式教育神圣庄重的场域,依托富有感召力与感染力的仪程或形式,能帮助受教育者在思维、情绪、思想以及心理方面受到感染,进而引导受教育者认知与价值得到回归,从情感上增加对某一价值观念的认同,并能规范自身言行,固化初步形成的价值观念。这一教育思路契合了社会主义核心价值观教育的需求,将成为其一种有益的补充。

二、仪式教育与社会主义核心价值观教育的融合演化发展

(一)常态化仪式教育在开展社会主义核心价值观教育中存在着局限性

常态化的仪式教育包括体验型仪式、纪念型仪式、竞赛型仪式、通过型仪式等形式。《中国青年报》社会调查中心在中国网和搜狐新闻中心以“关于仪式的认识”为主题进行的在线调查显示,69.3%的人认为常态化的仪式作秀成分大,铺张浪费;68.3%的人认为形式成分过重;67.7%的人觉得目前的常态化仪式的内涵缺失较为严重;52.4%的人则认为其缺乏教育意义。[12]

在开展社会主义核心价值观教育中,常态化仪式教育形式较为严肃和刻板,缺乏情景的创设或情景过于粗糙,具有单一化与模式化特征。该类仪式教育模式对线下组织的依赖程度较为显著,表现形式直接或间接决定了常态化仪式教育自身的局限性。主要原因是实施成本较高,受众面较窄,开展形式较为单一,内容缺乏创新,容易造成参与主体缺位,这五个方面的局限性限制了单一的常态化仪式教育在核心价值观教育中的作用,降低了仪式教育的实效。

(二)创新型仪式教育融合补充下的社会主义核心价值观教育

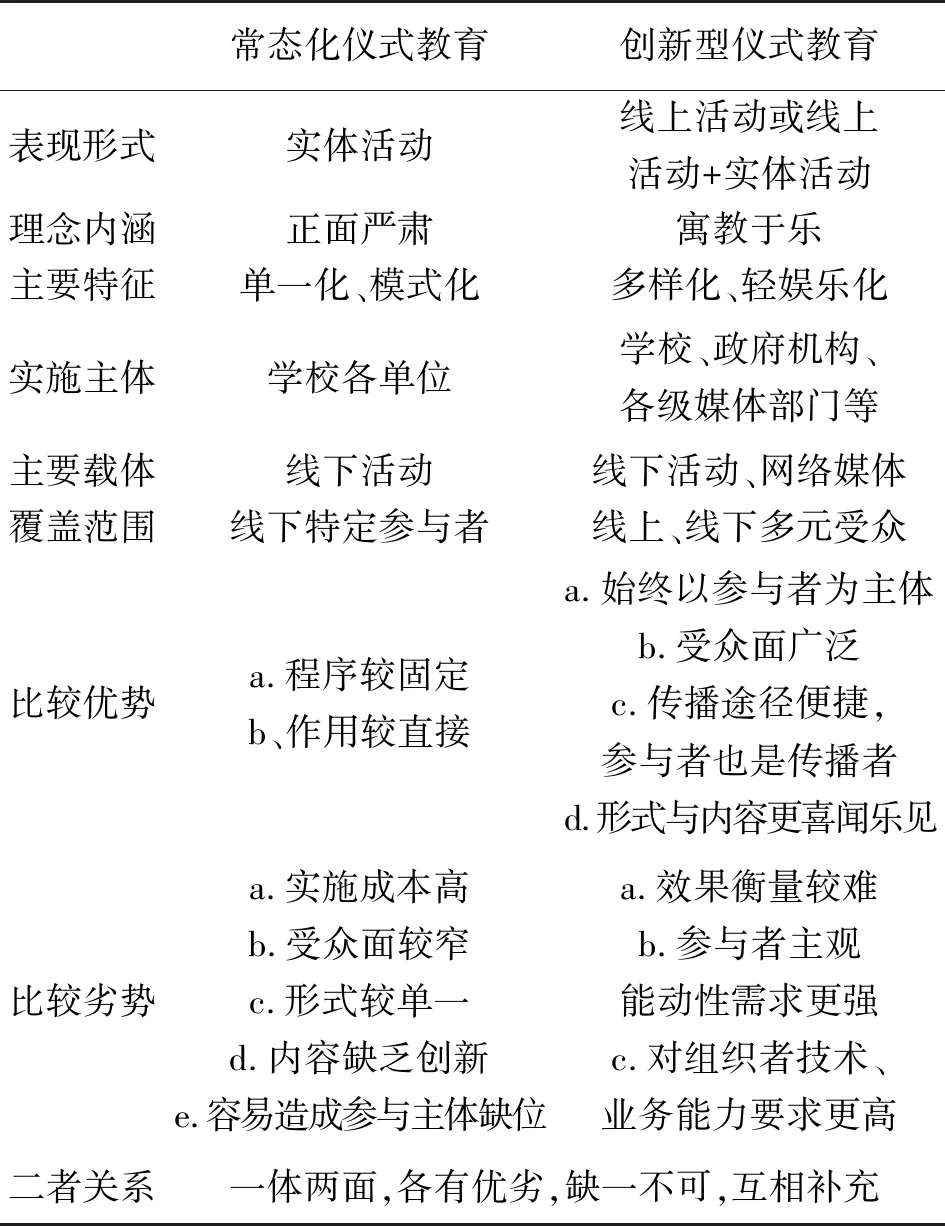

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出“思想政治教育工作要因事而化、因时而进、因势而新”[13]。在吸收接纳常态化仪式教育移情与情景创设的基础上,通过开展创新型仪式教育,是社会主义核心价值观教育的有效补充,是高校“围绕学生、关照学生、服务学生”具体展现,是一次有益的思政教育实践,具体如表1所示。

表1 社会主义核心价值观培育视阈下两类仪式教育模式的比较

创新型仪式教育在吸收传统仪式教育优势的基础上与时俱进,以学生喜闻乐见的形式教育引导学生认知、认同、践行社会主义核心价值观念。在具体形式上以线上仪式教育或线上+线下仪式教育为主,线上载体包括QQ、微博、微信、短视频等各类新媒体平台,此类平台信息含量较大,传播方便快捷,覆盖范围较广等优势逐渐成为各大高校线上开展思政教育的重要阵地之一。在继承和发扬常态化仪式教育优点的同时,创新型仪式教育结合学生需求和时代特色,增强灵活性,扩大受众面。创新型仪式教育以寓教于乐为其理念内涵,呈现出广泛性、便捷性、多样化以及轻娱乐化等特性。[14]创新型仪式教育始终以参与者为主体,参与面更加广泛,创新型仪式教育教育形式与内容更喜闻乐见。当代大学生思维更新、需求标准更高,对于流程化和程序化的教育形式往往缺乏热情,创新型仪式教育以多样化和轻娱乐化的线上教育或线上+线下教育形式为主,教育者不仅是常态化教育中的教师,科学家、音乐家以及榜

样人物,充满正能量的群体均受邀成为教育者。在内容上,充分汲取爱国主义与集体主义优秀教育资源,时代楷模和劳动模范等榜样人物的先进事迹也成为教育的重要补充,教育内容不断深化、优化和细化,逐步回归参与者的内心需求。

社会主义核心价值观培育视域下,依托常态化仪式教育开展的创新型仪式教育能够更好地以寓教于乐和潜移默化的形式感染大学生,起到启迪心灵与强化对于社会主义核心价值观认同与践行的效果,是常态化仪式教育的有效补充。

(三)创新型仪式教育的社会主义核心价值观教育实践

2019年在各大高校间广泛开展的“歌唱祖国网上拉歌活动”以传唱《我和我的祖国》等爱国歌曲为主要活动形式,是在以往关于社会主义核心价值观常态化仪式教育的基础上开展的创新型仪式教育,是常态化仪式教育的有益补充,是创新开展社会主义核心价值观教育的具体实践。

通过“线上+线下”仪式教育活动相融合,依托集体歌唱、互相鼓励和情感传递这一轻松愉悦的形式在线下开展拉歌活动,并通过微博、微信等自媒体在线上通过直播、短视频等形式予以传播,线上则通过点赞、转发和邀约形式开展线上传递活动。在教育内容上,既有深厚底蕴的爱国主义思想作为依托,也有结合时代发展、国家科技进步与创新所取得的巨大成就的集中展示。各个高校也结合自身特色,集中展示了高校在跟随祖国发展中所取得的巨大成就,每所高校都对各自的教育内容进行了深入的思考和精心的准备。高校不仅邀请辅导员和思政教师对青年大学生开展宣讲,还邀请了校领导、科学家以及音乐家等各界人士参与其中,让榜样人物现身说法,现身展示。

在活动的覆盖面上,仅教育部官微“微言教育”报道的参与主体便以青春篇、传承篇、奋进篇和祝福篇四个篇章在各大高校间传唱《我和我的祖国》与《歌唱祖国》等多首爱国歌曲,参与高校有一百余所,直接参与人群达一百余万人。在活动的传播面上,间接参与人群涵盖了大量的网民与电视观众,在快手和抖音短视频媒介中,单个视频短片多为百万级浏览量,累计观看量超过百亿级。在该活动的二次与三次传播上,仅光明网“我和我的祖国”短片在网络上的累积播放量就达到了6亿次,超过650万人转发点赞,正向和积极的跟帖和评论便超过了100万条。[15]此次活动的传递实效上取得了高校学生积极参与以及社会各界积极相应的良好效果。

在活动中,以往常态化仪式教育所传递的爱国爱校、敬业奉献等社会主义核心价值观念得到放大和再次强调,感动和鼓舞等主题词成为了参与者回答频度最高的感受。学生、教师、政府部门、社会媒体、公众人物以及普通网民群体均成为了这一仪式教育创新活动的组织者、参与者和传播者。这一形式的仪式教育模式将爱国、敬业和友善等系列社会主义核心价值观念传递到青年大学生的内心,使得受教育者能够在轻松愉悦的氛围中增强对于爱国等价值观念的认知,并在自身参与传唱中引发自豪感和荣誉感上的共鸣,得以将原来被淡化或自身错误的价值观念予以加强或转换,有效地增进了他们对于爱国等社会主义核心价值观念的认同度与践行率,具体如图1所示。

图1 高校师生歌唱祖国网上拉歌活动对于认同和践行社会主义核心价值观的作用及路径

在传播中,参与者在其中能够成为传播者,传播者又再次触发新的参与者,不断循环,促进教育覆盖面不断的扩大,活动的教育实效也因为一次又一次的传递,得到进一步巩固和扩大。

三、社会主义核心价值观培育视域下高校仪式教育的发展

(一)高度重视仪式教育,构建仪式教育领导体系

仪式教育潜移默化的育人特性、感化人心的育人功效以及启迪人生的育人优势是高校学生思想政治教育的重要组成部分,能起到良好的教育与启迪大学生的效果。该教育模式具有鲜明的时代特征。现阶段,仪式教育对培育大学生良好的思政素养、培养时代新人和实现高校教育目的有着积极的推动作用,高校应予以重视,充分构建党委领导下的仪式教育体系。

《教育系统关于学习宣传贯彻落实〈新时代爱国主义教育实施纲要〉的工作方案》(教党〔2020〕11号)等政策文件中,明确指出要在全国各级各类学校开展系列专题仪式教育。在仪式教育的开展中,高校应加强党的领导,全面贯彻党的教育方针,坚持马克思主义指导地位,坚持中国特色社会主义教育发展道路,坚持以学生为主体,紧紧围绕学生,紧扣学生成长需求,贴合学生成长特性,满足学生成长需要。

(二)不断优化教育的形式与内容,完善仪式教育优化体系

各高校应充分吸纳常态化仪式教育的优点,不断完善常态化仪式教育的形式和内容。并紧贴育人需求,不断创新、优化创新型仪式教育,完善仪式教育常态化与创新型相互协同的一体两面模式,构建仪式教育优化体系。

在仪式教育的形式优化上,对已经落后于时代发展且有违个体发展规律或形式过于固化的仪式教育形式予以扬弃。对仍然符合主流,具有优秀传统的仪式教育形式要予以继承和发扬。在继承传统仪式教育优秀形式的基础上,应积极结合时代发展特性和学生需求予以创新,也要重视仪式教育的二次传播与二次教育及其创新,不断扩展一次教育与二次教育的受众面。在教育与传播中,组织者要运用新技术以及新媒体传播手段,不断丰富、创新和发展仪式教育的形式。

在仪式教育的内容优化上,仪式教育内容应当紧扣社会主义合格建设者所需的精神养分和社会主义核心价值观所倡导的价值遵循以及大学生成长成才所需的思想给养,始终做到以学生需求为依托,以国家需要为导向。将过时、累赘且毫无营养甚至糟粕的内容予以净化。不断吸收、丰富和完善教育内容,吸纳道德模范与时代楷模等模范人物的感人精神,挖掘高校内部与身边的榜样楷模,总结和提炼高校师生的奋进精神,在以社会主义核心价值观为核心的精神统领下,围绕此内核不断丰富与完善高校的教育内容外延。在教育内容的编排中,注重说理性与趣味性相统一,价值要求与感化人心相统一。既要严肃正面、也要生动感人,既要树标立杆,也要可得可行。既要聚焦核心、也要多元多样。在内容上,增加感化人心的养分,增加激励人心的动力,增加催人奋进的激情。使受教育者在观看、聆听和感悟的时候,从内心深处产生探寻、聆听与触碰的兴趣,从思想根基形成动容、感化和转变的动力,使得广大青年学生群体形成奋斗的精神源泉及前进的不竭动力,不断提升育人质量,增强育人实效。

(三)高校应强化育人合作,创建仪式教育协同体系

高校应在仪式教育中开展中强化育人合作,促进育人协同体系的创建。充分与政府机构、社会组织、专家学者以及学生家长等群体交流沟通,可探索家校互动和政校互动等模式下的社会主义核心价值观念的仪式教育,邀请他们积极参与到探索和创新中,不断形成育人的强大合力。高校也应充分把握和运用各类网络与新媒体等媒介技术,既可培育教育引导青年的教育者,也可培育善于技术和善于发声的传播者。高校的思政教师和辅导员群体既要懂育人,也要懂技术,要善于发声和敢于发声,充分在高校仪式教育的形式与内容的网络媒体上予以传递,不断增强社会主义核心价值观培育视域下的高校仪式教育的二次传播与三次传播,乃至多次传播的能力,不断增强优质教育的传播力和影响力。不仅有益于社会与网络世界增强正面发声,更是对线上世界的持续视觉与听觉净化,有益于减少对于在校大学生的负面干扰,弱化甚至消灭对于青年学生成长成才中的误导因素,增进教育的动力。

综上所述,仪式教育是高校开展社会主义核心价值观教育的有机载体,是面向当代大学生开展思政教育的重要模式。高校既要敢于创新,又要善于吸纳传统仪式教育的优势。既能充分掌握仪式教育将抽象化的核心价值观理念具象化的优势,使社会主义核心价值观变得可触、可感和可知,又要在形式与内容上不断优化仪式教育。高校需充分把握和运用好常态化仪式教育和创新型仪式教育的优势,把握好继承优秀传统与发展仪式教育创新二者之间的关系,以社会主义核心价值观教育为核心,充分运用好仪式教育这一重要教育载体,将会更好地引导与培育青年大学生。