疫情背景下中国制造业“走出去”与转型升级的反思

(泉州师范学院,福建 泉州 362000)

中国制造业“走出去”与转型升级的关系,有一种观点是认为“走出去”有助于转型升级。因为制造业“走出去”会通过逆向技术溢出、资源配置优化、产业关联与竞争等效应促进母国制造业的转型升级,[1]因此,利用“走出去”推动转型升级,将成为我国制造业应对挑战、化解风险的重要途径。[2]但是,新冠肺炎疫情的发生与蔓延,对于制造业“走出去”与转型升级,要重新思考。

一、中国制造业在疫情下的表现

这次新冠肺炎疫情被定性为新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。从1月份到4月份,中国制造业在这次疫情的表现,以医用防护产业为例,可分三个阶段来考察。

一是极度紧缺阶段。2020年1月20日,国家卫健委高级别专家组组长钟南山院士通报新型肺炎“有人传人现象”;30日,WHO宣布新型肺炎为全球突发公共卫生事件。这样,突如其来的疫情使得有关疫情防控物资处于极度紧缺的状态。一是需求量爆发式增长。随着疫情的蔓延,即使是偏远农村的群众也开始戴上口罩,相当于全民戴口罩且一日一换,井喷的强大刚需致使短期内供需缺口凸现。二是疫情发生时正处于春节期间。生产企业绝大部分工人返乡、原料停供、物流停运等因素,临时召回员工复工复产,乃至紧急扩大产能,客观上要有一个时间周期而使得产能与需求间的缺口不能缩小。三是物资库存存在有效期。无论是厂商还是医院,在非特殊情势时期,都不会大规模囤货或库存。如N95口罩、防护服等,医院储备数量一般以保障医护人员使用为基础,再考虑一定周转周期。所以需求暴增、春节休假、库存不足等多重因素叠加,让口罩等防控物资出现短时极度紧缺现象。

二是复工达产阶段。面对快速蔓延的疫情带来对防疫物资的海量需求,相关部门把推动产业链各环节协同复工复产作为工作重点,加强不同部门、地区及企业的沟通协调,采取维护国际供应链、数字赋能中小企业等措施,紧急动员企业复工复产,帮助解决企业用工、原辅材料、资金等问题,凭着以大带小、上下联动、内外互动的思路,打通难点、堵点,推动产业链协同复工复产。比如在用工方面,广东省采用“一企一策”的方式,采取生产工人互助、临时招收留校学生、青年志愿者、返乡过年务工人员等方式,协助企业解决用工问题。浙江等沿海地区实行“点到点”包车、包机把西南的员工送往东部沿海工厂。[3]在原辅材料方面,广州电缆厂仅用了三天就将一条电缆生产线改造成口罩鼻梁条生产线,日产1200千米,可供1000万个口罩使用。[3]截至2月12日,口罩企业复工率已超76%,防护服企业复工率达到77%。[4]

三是跨界转产阶段。非疫情时期,防控物资生产厂商数量稳定也有限。比如据国家药监局统计数据,在疫情发生前,具备国标医用防护服生产资质的企业只有41家,分布在14个省份,年产量约几十万件。疫情暴发后,仅武汉市医用防护服的需求迅速攀升至每天10万件,若算上全国的需求,供需缺口之大可想而知。医疗物资生产企业原有产能与暴增的需求比已如沧海之一粟,扩产转产迫在眉睫。在有力的政策支持下,跨界转产成为许多制造企业的选择。纺织服装企业纷纷“转行”加入生产口罩、防护服的“大军”;有的企业将汽车、手机生产线快速改造为口罩生产线;有的饮料、彩妆车间积极转产,灌装酒精、消毒液;有的食用酒精生产企业还主动转产75%酒精、消毒液。代表性企业有:嘉麟杰、青岛即发、广汽集团、富士康、雅戈尔、工业富联、安徽中粮集团等。[3]“比亚迪的口罩,依文的防护服”成了企业跨界转产的写照。

“中国制造”所沉淀的产能,一旦启动,就迅速转化成市场供给,供需矛盾也迅速缓解。截至2020年2月20日,84消毒液、免洗手消毒液和酒精等主要消杀产品的日产量较1月底分别提高了207%、151%和270%;[3]至2月29日,全国口罩日产量达到1.16亿只,是2月1日的12倍,医用N95口罩日产量达到166万只;医用防护服从日产0.87万件跃升至超过30万件,[5]为战胜疫情打下坚实的基础。乃至疫情在海外蔓延时,我国的防控物资企业生产的口罩、测温仪、呼吸机等有力地支援了全球的抗疫。疫情下中国医用防护物资制造业的三个阶段,充分展现了“中国制造”的柔性、韧性和灵活性,这得益于中国具有全世界最完整的制造体系以及完整制造体系孕育出的强大供应链。

二、疫情下对中国制造业“走出去”的反思

2001年中国加入世界贸易组织之后,贸易进入一个快速增长车道的同时,企业“走出去”也上升为国家层面的战略。2013年,“一带一路”倡议的提出,中国对外直接投资进入一个新的迅速发展的阶段。至2019年,中国对外直接投资流出量在全球已居于前三名,位列美国、日本之后。在这期间,中国制造业“走出去”在规模、趋势、场景具有这样的特征。

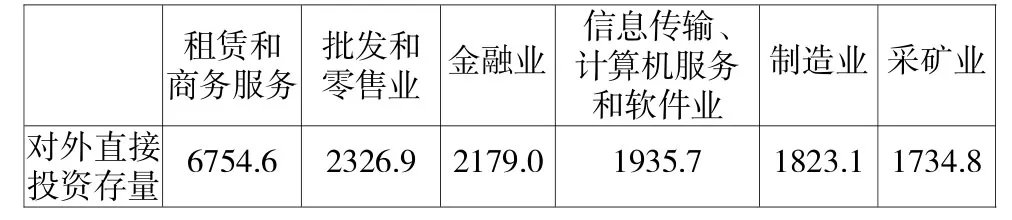

一是规模上处于重要地位。根据国家统计局网站,2018年,从中国对外直接投资流量上看,在19个行业中,对外直接投资流量金额居于前五位的是:租赁和商务服务业、金融业、制造业、批发和零售业、信息传输计算机服务和软件业,金额分别为507.8亿、217.2亿、191.1亿、122.4亿、56.3亿美元。从对外直接投资存量上看(表1),在19个行业中,居于前五位的是:租赁和商务服务业、批发和零售业、金融业、信息传输计算机服务和软件业、制造业,金额分别为 6754.6亿、2326.9亿、2179.0亿、1935.7亿、1823.1亿美元。两个指标,制造业"走出去"都居于前列。

表1 2018年分行业中国对外直接投资存量(亿美元)

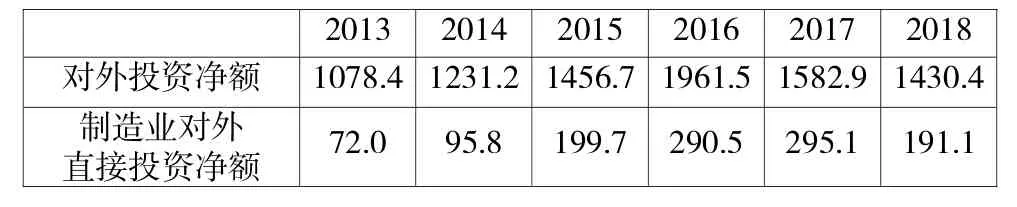

二是趋势上稳步上升。同样的,从历年制造业对外直接投资流量看(表2),2013年是“一带一路”倡议的提出年,之后制造业“走出去”的金额逐年攀升,2016、2017年出现“井喷”态势,虽然2018年下降了104亿美元,但总体趋势是上升的。从行业上的流量比较看(表3),2010年制造业对外直接投资金额在19个行业里居于第六位,到了2018年,上升到第三位。

表2 2013-2018年中国制造业对外直接投资流量(亿美元)

表3 2010年和2018年中国对外直接投资流量前六名比较(金额:亿美元)

三是场景上趋于多元。1.投资目的地多元。根据商务部网站,2019年全年中国在全球167个国家或地区有非金融类对外直接投资。2.行业多元。经过多年探索,中国制造业“走出去”的领域已经从劳动密集型的纺织服装进入资金技术密集型的装备制造等行业。3.价值链多元。1999年,中国制造业“走出去”的主要是加工制造业,但是到了2016年,商务部、科技部等七部门颁布《关于加强国际合作提高我国产业全球价值链地位的指导意见》,提出结合我国优势产业的海外投资布局,推动产业合作由加工制造环节为主向合作研发、品牌培育等高端环节延伸,打造优势互补、互利共赢的全球供应链和价值链。

可见,中国制造业“走出去”已不再呈低端、零星、单刀式的初级形态,“一带一路”倡议提出后,中国与沿线国家签署的以经贸合作区为载体的产能合作协议正在使得中国制造业“走出去”呈链条式、集群式的综合形态。但是,疫情的暴发给中国制造业“走出去”以及“走出去”与转型升级之间的关系提出新的思考命题。

反思之一,依分析资本流动效应的麦克道格尔-肯普模型,资本流动中,流出国尽管国内资本利率和GNP会增加,但是会减少就业机会。这实际上是产业空心化问题。杨丽丽、盛斌的研究表明,以上海、广东为代表的部分东部省(市)制造业OFDI强度先后越过效率、竞争力和规模效应的门槛,面临着产业“空心化”潜在风险。[1]而谢光亚、张佳颖的研究更明确:我国OFDI确实对国内制造业投资存在“挖空”效应,OFDI在向海外转移的过程中并没有对国内制造业产业起到刺激投资的作用,反而表现为对国内制造业投资的“挤出”效应。[6]这次疫情,进一步给中国发出了一个警示:制造业如果持续“走出去”,甚至劳动密集型产业的整条链都“走出去”,那遇到类似新冠疫情的公共卫生事件时是极为被动的,极度紧缺状态将延续更长时期,代价也将更高昂。

反思之二,中国制造业“走出去”的原因有:劳动力成本优势不复存在,资源要素价格在上升,国内产能过剩,希望促进产业转型升级。那么,“走出去”能否促进产业转型升级?杨丽丽、盛斌的研究表明,随着制造业OFDI由低体制进入高体制,其效率提升作用趋于弱化,对出口竞争力和产业规模的正向作用转为负向影响。[1]进一步说,OFDI的投资规模和投资效率与国内的产业转型升级节奏不能有效衔接,产业结构转型升级过程中出现“青黄不接”。[6]这次疫情,中国制造业在复工复产应战疫情中暴露出产业链、供应链的不足印证了这个论点。一是产业链上的协同性不足。在复工复产的过程中,上下游产业链不协调、不同步,出现“复工不复产、复产不续产、续产不高产”一系列现象,在一定程度上削弱了整体复工复产的效果。[7]二是供应链上的匹配度不足。这主要体现为央企、大型企业带动中小微企业的“火车头”作用有些不足,而中小微企业为央企、龙头企业的助力也不够明显。究其原因在于龙头企业由于缺乏技术核心竞争力而不能独立构建自己的供应链,龙头企业和中小微企业都成为国外跨国公司的供应商。三是价值链上的创新力不足。由于研发力度和韧劲不够,我国制造业许多关键的核心技术仍受制于外国跨国公司。疫情中体现最为明显的是呼吸机产业。当疫情在国外爆发,呼吸机需求剧增时,由于音圈电机、芯片和压力传感器等核心零部件的供应商均在欧美,国内几乎替代不了,制约了中国呼吸机制造企业产能的快速提高,只能谨慎接单。这说明我国制造业转型升级还远远没有成功,制造业转型升级与“走出去”并没有并驾齐驱。

三、疫情后对中国制造业“走出去”和转型升级关系的思考

疫情之后,应重新思考中国制造业“走出去”和转型升级的关系。

第一,必须牢固中国制造业的地位。首先,制造业是社会生存和发展之本。制造业不仅是生产物质产品的产业,而且制造业产业链条长,可以衍生出多个新兴部门或产业,对国民经济有强大的投资乘数和拉动作用。其次,制造业是技术创新之源。在国民经济各部门中,制造业内各种形式的技术创新风起云涌,特别在新一代互联网、人工智能的渗透下,要实现制造业服务化、服务业制造化,以及实现产业数字化、数字产业化,都须以制造业作为试验与实践的空间场所。再次,制造业是就业之基,社会稳定之源。当前,稳就业在新提出的“六稳”任务中居于首位。根据国家统计局数据,2019年,我国第一、二、三产业就业人数分别为1.9亿、2.1亿、3.7亿,第一产业的劳动力比重偏大,未来须往第三产业转移,第二产业需要依靠自身的发展或转型升级保住就业量。制造业如果出现衰退或停滞,则不仅“六稳”难以实现,社会稳定也会有隐忧。因此从产业与经济安全角度,我国制造业在国民经济中举足轻重的地位不可动摇。

第二,必须稳妥处理中国制造业“走出去”。应该看到,让部分过剩产能“走出去”是合理的,但为了保证制造业持续稳定与防止“空心化”,必须科学控制“走出去”的节奏和结构,特别是避免某个产业链整体“走出去”而给我国产业安全留下隐患。较长期以来,从让过剩产能“走出去”的思路看,我国制造业“走出去”遵循的是小岛清的边际产业理论。依此理论,对外直接投资对母国来说有“腾笼换鸟”和贸易扩大的效应,给东道国带来GDP增长和就业增长的效应,但“走出去”的是边际产业,容易在东道国引发环境污染等负外部性,而且对母国的“腾笼换鸟”效应是非线性的,所以,未来制造业“走出去”应该提升到用海默的垄断优势理论来指导的层次。垄断优势理论鼓励制造企业必须先有核心技术等知识产权,在产业链位置上具备一定控制力再“走出去”。当前国际市场的竞争已演化为由拥有知识产权的企业作为链主而构建的不同生态价值链上的竞争,没有知识产权的企业即使“走出去”也只能以依附的弱势角色嵌入某个跨国公司主导的价值链。因此用垄断优势理论指导中国制造业“走出去”与制造业的转型升级才能互相契合、一脉相承而相互促进。

第三,必须坚持不懈、独立自主地实现中国制造业的转型升级。“走出去”并不必然带来转型升级,转型升级仍然必须靠企业自身的研发投入。关于制造业转型升级,多数文献从全球价值链角度提出相应的对策,这些文献更多的直指功能升级和链条升级。事实上,中国制造企业有37万家,不是每一家企业都应把功能升级和链条升级作为最终目标,大多数的企业仍然要从事生产制造环节,因此中国制造业更应该把工艺升级和产品升级作为努力的方向和目标。首先是工艺升级。20世纪90年代开始,信息技术在制造业的渗透后,不断诞生一些新型的制造方式,如精益生产、柔性制造等。当前数字经济和智能经济方兴未艾,也在以各自的专长向制造业渗透融合,使生产和制造在柔性化、虚拟化、数字化、智能化等特征上不断往深度和精度递进。中国制造型企业完全可以继续探索制造方式的转型升级,比如大企业专注于提升系统集成能力,中小微企业专注于走“专精特新”的道路,实现工艺的升级也实现整个产业链供应链的协同与匹配。其次是产品升级。产品与制造企业的关系如皮与毛的关系,皮之不存,毛将焉附。产品竞争力是企业竞争力的基石,制造企业应该在产品质量、性能、功能、样式等方面不断升级,实现质量牢靠、性能卓越、功能强大、样式新颖的状态,在核心零部件的技术含量与附加值不断深化。为此,制造企业必须专注于基于产品升级的价值链上的创新,结合数字经济,强化核心共性技术研发力度,克服创新越来越具尖端性、复杂性与风险性等特征,努力推动产品创新迭代衍进。