二连盆地乔尔古-齐哈地区赛汉组上段砂体成因分析及找矿意义

谢惠丽,李西得,刘武生,吕永华,刘旭,史清平

(1.核工业北京地质研究院,北京 100029;2.核工业二〇八大队,内蒙古 包头,014010)

近年来,二连盆地铀矿勘查取得了一系列重大进展,相继发现了一批铀矿床和矿产地,显示出二连盆地铀矿资源潜力巨大[1-5]。但目前所发现的砂岩型铀矿床主要集中于乌兰察布坳陷中东部和马尼特坳陷西部,乌兰察布坳陷中西部研究和控制程度较低。通常而言,大规模、连通性好的砂体有利于铀的富集,砂体的结构和规模因沉积体系的不同而异,对铀成矿贡献差别很大[6-8]。所以沉积盆地中,对大型骨架砂体的研究有助于铀成矿的空间定位。笔者综合多种方法手段,对乌兰察布坳陷中西部乔尔古-齐哈地区目的层砂体展布及规模,沉积体系发育特征进行分析研究,查明研究区砂岩型铀成矿有利相带,对指导该地区下一阶段勘探部署具有重要意义。

1 研究区概况

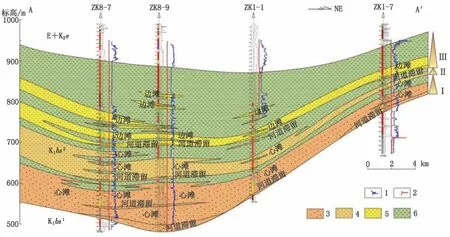

研究区位于二连盆地乌兰察布坳陷中西部乔尔古-齐哈日格图一带,自白垩纪以来,先后经历了强烈拉张背景下的断陷期,回返萎缩背景下的断陷、断-坳转换期,回返萎缩背景下坳陷期,构造反转期及裂后热沉降期[9-11],钻孔揭露的地层自下而上依次为腾格尔组、赛汉组、二连组和古近系(图1)。研究区共识别出6 个一级标志层和2 个二级标志层,将赛汉组进一步划分为赛汉组上段和赛汉组下段,其中赛汉组上段通常包含3 个沉积旋回(Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ),为研究区砂岩型铀矿主要目的层[12-14]。

图1 研究区简化地层结构及主要标志模式图Fig.1 Model chart of simplified strata structure and the main symbols in the study area

2 赛汉组上段砂体成因分析

综合野外露头调查、岩心观察和砂体展布特征分析等方法手段,认为研究区赛汉组上段主要发育河流沉积体系,底部Ⅰ、Ⅱ旋回砂体发育,为辫状河沉积体系,顶部Ⅲ旋回砂体相对不发育,主要为曲流河沉积体系。

2.1 野外露头及岩心证据

野外露头显示,垂直于古水流方向上,赛汉组上段表现为多期透镜状河道叠置的辫状河砂体(图2),河道内部以底部滞留沉积和大型槽状冲刷交错层理发育、粒度粗为特色。沉积物分选差,呈次棱角-次圆状,结构成熟度和成分成熟度均较低,表明近物源堆积(图3a、b、c)。由于辫状河道处于经常的位移中,河道内部的细粒物质不易保存下来,致使没有良好的泛滥平原发育,砂体通常表现为“泛连通”结构。只有洪水期泛滥平原才发育,其沉积物以具有水平层理的细粒沉积物为主,往往含有植物化石(图3d、e)。

2.2 粒度分析证据

图2 巴彦乌拉地区赛汉组上段野外地质露头剖面(镜头朝北)Fig.2 Photo of rock outcrop of the Upper Member of Saihan Formation (southward facing)

图3 FZK32-87 钻孔河道充填组合及泛滥平原组合典型岩心照片Fig.3 Typical core photos of river filling combination and flood plain combinationin borehole FZK32-87

研究区砂岩样品粒度概率累积曲线多为典型的两段式,主要包含跳跃和悬浮两个次总体,跳跃总体斜率多在40°~50°;样品标准差(σ)介于1.93φ~2.91φ 之间,偏度(Sk)为正偏-很正偏,C-M 图解显示P-Q 和Q-R 段发育,C 值位于-1φ~1φ 之间(图4),以上粒度分析结果表明研究区赛汉组上段为近源辫状河沉积,水动力强,沉积物表现为粗细混杂堆积、分选差、结构成熟度低的特点。

图4 FZK63-23 钻孔赛汉组上段砂体粒度分析相关图件Fig.4 Sand grain size analysis of the Upper Member of Saihan Formation of borehole FZK63-23

2.3 垂向序列证据

图5 研究区FZK16-3(a)和EZK800-2159(b)钻孔单井相Fig.5 Single borehole sedimentary face analysis for borehole 5FZK16-3(a) and EZK800-2159(b) in study area

图6 研究区赛汉组上段顺河道方向沉积剖面(剖面位置见图8a)Fig.6 The sedimentary profiles along the river for the Upper Mmember of Saihan Formation in study area

图7 研究区赛汉组上段垂直河道方向沉积剖面(剖面位置见图8a)Fig.7 The sedimentary profiles cross the river for the Upper Member of Saihan Formation in study area

在乔尔古-齐哈地区,赛汉组上段砂体在众多钻孔中显示出下粗上细的正粒序,通常包含3 个正粒序沉积旋回(图5、6、7)。其中Ⅰ、Ⅱ旋回砂体厚度大且连续,沉积物粒度粗,主要为砂质砾岩及含砾粗砂岩,砂体表现出极大的宽厚比,“泛连通”结构,电阻率曲线以高幅值箱形及钟形为特征,识别出心滩、河道滞留沉积及有限的泛滥平原等沉积微相,以上是辫状河沉积体系的特征标志,Ⅰ旋回具有砾质辫状河的特点,Ⅱ旋回具有砂质辫状河的特点;Ⅲ旋回砂体厚度小,非均质性增强,呈现典型的“二元结构”,电阻率曲线以齿状钟形、微齿形及指形为特征,识别出边滩、河道底部滞留沉积及广泛的泛滥平原等沉积微相,砂体具有侧向迁移性,以上是曲流河沉积体系的特征标志。砂岩型铀矿主要赋存于辫状河心滩砂体中,部分赋存于河道滞留沉积中。

2.4 砂体展布证据

研究区赛汉组上段砂体总体呈条带状分布,沿砂体中心轴线方向砂体厚度大,宽度大,由中心轴线向两侧砂体厚度迅速减薄。研究区存在3 个砂体厚度高值区,乔尔古地区两个砂体厚度高值区沿脑木根凹陷长轴方向发育,呈南西-北东方向,砂体中心厚度主要分布在40~140 m,宽度分布在5~10 km;齐哈地区砂体厚度高值区总体呈南-北方向展布,砂体中心厚度主要分布在60~160 m,宽度分布在10~20 km,均表现出极大的宽厚比(图8a)。

2.5 沉积体系特征

赛汉组沉积期,盆地回返、萎缩,断陷强度已大大减弱,沉积速率超过沉降速率,为典型的断坳转换期产物。赛汉组上段沉积期,由于湖盆进一步萎缩,水退进一步加强,表现为进积型沉积序列,主要发育辫状河沉积体系,曲流河沉积体系在赛汉组上段所占比例较低,河道充填构成了研究区主体(图8b)。乔尔古地区两支河道呈自西向东,自南西向北东方向展布,齐哈地区河道由南向北展布,三支河道在研究区中东部交汇。河道砂体整体具有“中心厚,两侧薄,下部厚,上部薄,西南深,东北浅”的特点。沿主流线两侧,分布有多个长轴与主流线平行的心滩沉积,其内部发育大量交错层理。砂岩型铀矿化主要赋存于辫状河道拐弯、交汇、心滩短轴两侧向泛滥平原过渡部位。

图8 研究区赛汉组上段砂体等厚图(a)和沉积体系图(b)Fig.8 Thickness contour (a) and sedimentary system maps (b) of the Upper Member of Saihan Formation in the study area

3 找矿意义

近年来勘探实践证实,垂向上铀矿化主要富集于赛汉组上段中下部 (Ⅰ、Ⅱ旋回)辫状河心滩及河道滞留沉积砂体中,Ⅱ旋回铀矿化最为发育;平面上主要富集于辫状河道变异部位,如拐弯、交汇、心滩短轴两侧向泛滥平原过渡部位(图7、8)。

通过对赛汉组上段砂体厚度、含砂率、暗色泥岩厚度、隔挡层数量及厚度等沉积参数进行统计发现(表1),Ⅱ旋回砂体平均厚度为62.85 m,含砂率平均值为75.66%,暗色泥岩平均厚度为7.52 m,隔挡层平均数量为7.14 层,隔挡层平均厚度为10.9 m。相比于Ⅰ旋回和Ⅲ旋回,Ⅱ旋回非均质性处于中等程度(图9),对铀成矿最为有利。

此外,辫状河道砂体通常具有较好的连通性和均质性,这里犹如“高速公路”,是成矿流体的快速运移和输导通道,也是层间氧化带的有利发育空间[6,15]。但是,当砂体开始拐弯、交汇及向泛滥平原过渡时,含矿流体运移阻力增加,流体状态发生变化——分流和减速,再加上沉积环境相变导致还原性物质的增加,它们都会抑制层间氧化带的发育,进而控制铀成矿。分析测试发现,沿河道中心砂体有机碳含量为0.02%~0.11%,全硫含量为0.01%~0.10%,而处于河道变异部位砂体有机碳含量为0.03%~1.08%,全硫含量为0.12%~2.81%,还原容量大大增强,因此,平面上砂岩型铀矿往往沉淀富集于辫状河道拐弯、交汇、心滩短轴两侧向泛滥平原过渡等变异部位。该研究有利于铀成矿空间定位,指导下一步勘探部署,同时对同类型地区勘探研究具有一定的借鉴意义。

表1 哈达图铀矿床赛汉组上段沉积参数特征Table 1 Characteristics of sedimentary parameters of the Upper Member of Saihan Formation in Hadatu uranium deposit

图9 哈达图铀矿床赛汉组上段沉积参数特征对比图Fig.9 Comparison of sedimentary parameters of the Upper Member of Saihan Formation in Hadatu uranium deposit

4 结论

1) 综合野外露头调查、岩心观察、砂岩粒度分析、砂体展布特征分析等方法,揭示了研究区赛汉组上段沉积环境为河流体系,中下部(Ⅰ、Ⅱ旋回)为辫状河沉积,可识别出心滩沉积、河道滞留沉积及泛滥平原沉积等沉积微相,砂体规模大,连通性好;顶部(Ⅲ旋回) 为曲流河沉积,可识别出边滩沉积、河道滞留沉积及泛滥平原沉积等沉积微相,砂体规模小,非均质性增强,连通性差。

2) 研究区河道砂体总体沿南西向北东呈条带状展布,乔尔古地区河道砂体由西向东,南西向北东方向展布,河道中心砂体厚40~140 m,河道宽5~10 km;齐哈地区河道砂体由南向北展布,河道中心砂体厚60~160 m,宽10~20 km。

3) 辫状河相为研究区砂岩型铀矿有利沉积相带,铀矿化在垂向上主要富集于赛汉组上段中下部(Ⅰ、Ⅱ旋回)辫状河心滩及河道滞留沉积砂体中,Ⅱ旋回铀矿化最为发育,平面上分布于辫状河道拐弯、交汇、心滩短轴两侧向泛滥平原过渡部位。目的层成因精细分析,有利于铀成矿空间定位,对指导下一步勘探部署具有重要意义。