湘东地区中型中层滑坡成因机制分析和稳定性评价

屈添强 夏乐 张联志

摘 要 湘乡市双泉滑坡为湘东地区少见的中型中层滑坡,变形特征明显,严重威胁区内居民的生命财产安全。本文以其为对象,基于野外详细勘查結合滑坡特征对其成因机制和破坏模式进行了深入研究,采用毕肖普法对滑坡的稳定性作出定量评价和预测,提出了综合治理方案,为湘东地区类似地质条件下的中型中层滑坡的防治提供借鉴。

关键词 中型中层滑坡;成因机制;稳定性评价;治理方案

中图分类号:P642.22 文献标识码:A

文章编号:1672-5603(2020)03-31-6

Abstract: The Shuangquan landslide of Xiangxiang was a rare mid-sized and mid-level one in the east district of Hunan, with obvious deformation characteristics, which seriously threatened the residents lives and estates there. In this paper, based on the detailed field investigation and landslide characteristics, the genetic mechanism and failure style of the landslide were deeply studied, the stability of the landslide was evaluated quantitatively and predicted by bishop method, and a comprehensive control measures was put forward, which can be used for reference for the prevention and control of the mid-sized and mid-level landslides under similar geological conditions in the east district of Hunan.

Keywords: Medium-sized Middle-level landslide; genetic mechanism; evaluation of stability; solution plan

湘东地区为湖南省地质灾害集中分布区之一,据1:5万地质灾害详细调查及变更调查报告,共有地质隐患点3885处,其中滑坡2535处,占隐患点点总数的65.25%,规模达到中型的滑坡64处,占滑坡灾害点总数的2.52%,其中中型中层滑坡14处,仅占滑坡灾害点总数的0.55%[1]。由此可见,湘东地区滑坡地质灾害以小型浅层为主,中型中层滑坡较为少见[2]。

2016年6月15日,湘潭地区遭遇五十年一遇的特大暴雨,受此次特大暴雨影响,湘乡市双泉村突发滑坡灾情。滑坡后缘出现多处张拉裂缝,造成滑坡中部及前缘多栋房屋损毁、下方X030县道出现多处鼓胀变形,对当地人民群众生命财产及X030交通要道过往车辆行人安全通行造成严重威胁。该滑坡为湘东地区极少见的中型中层滑坡,其破坏模式为先牵引后推移[3]。本文基于双泉滑坡的变形特征进行了成因机制分析并研究其稳定性评价。

1 滑坡地质环境条件

滑坡区属于典型的剥蚀丘陵地貌,地形总体为南高北低,海拔标高70-116m,相对高差46m,地形坡度一般大于25°,局部陡立,最高点为南部山顶海拔116m,最低点为北部农田海拔70m。坡面中下部植被不发育,部分坡脚开挖严重,坡顶植被以矮灌木和杂草为主,植被覆盖率约35%。坡体表面岩土体破碎,雨水冲沟密集。

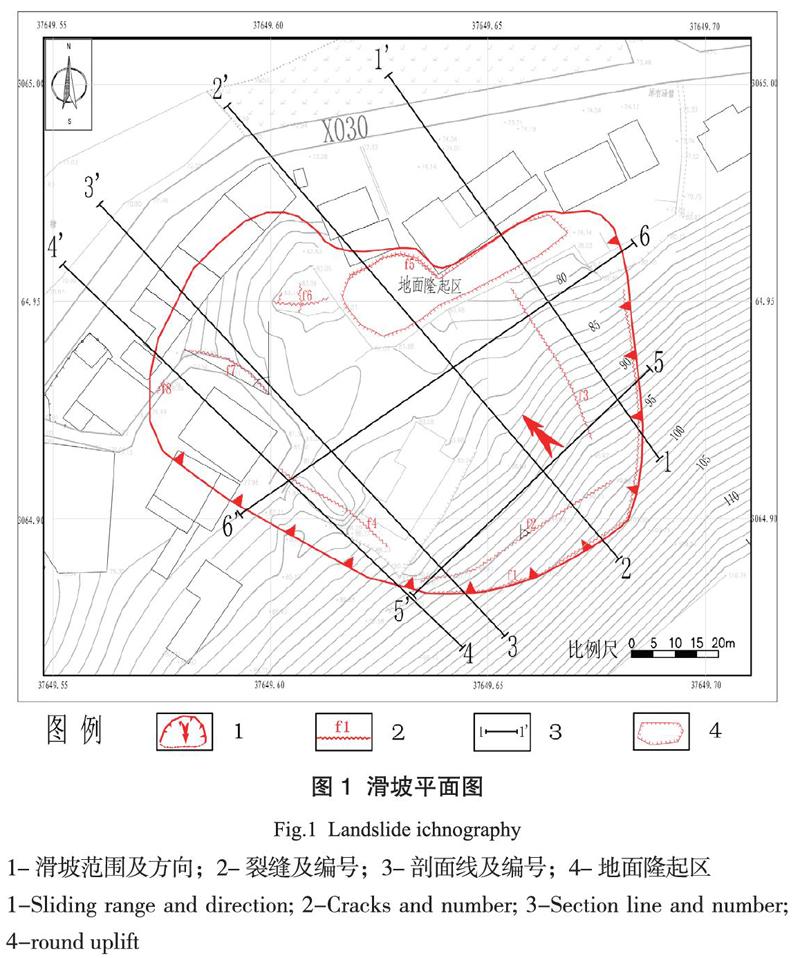

滑坡区内主要地层由新至老主要为第四系杂填土层()、第四系残坡积含块石粉质粘土层()、第四系残积含砾粉质粘土层()、白垩系上统下组()含砾砂岩,岩层产状225°∠12°。

2 滑坡基本特征

2.1 滑坡形态特征

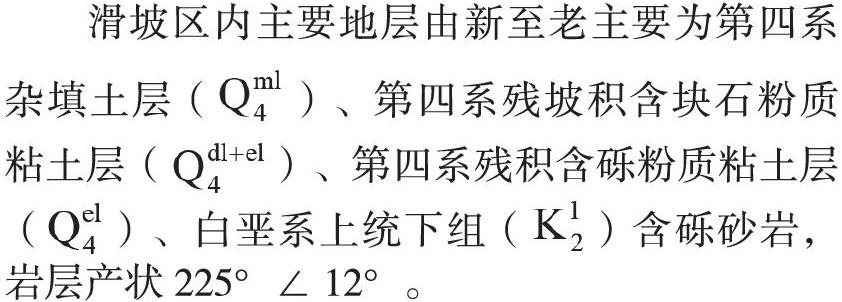

滑坡周界明显,滑坡后缘以滑坡壁为界,左右两侧以发育裂缝、陡坎为界,前缘以坡脚及隆起区域为界,滑坡整体坡度约25°,滑坡后缘与前缘垂直高差近30m。滑坡体主要由含块石粉质粘土()组成,属于中层土质-碎石土滑坡[4]。滑坡整体呈“圈椅”状分布,主滑方向312°,滑坡纵向长度平均100m,横向宽度平均120m,滑坡体平均厚度11m,滑坡规模11.8×104m3,属于近五年以来湘潭地区发生的唯一一处中型中层滑坡(平面图如图1所示,剖面图如图2所示)。

2.2滑坡变形特征

滑坡变形迹象明显,主要表现为后缘裂缝及错台,错台高度可达1.2m;坡体中后部内出现多处横向贯通裂缝,裂缝宽10~60cm,可见深度0.2~3.6m;前缘处地面隆起,隆起高度可达1.2m;造成滑坡中部及前缘2户房屋破坏,6户房屋不同程度受损,房屋前后的排水渠道及路面因滑坡位移发生多处鼓胀变形和断裂滑坡处于破坏变形阶段,变形特征见图3~图9。

2.3滑坡物质结构特征

滑坡体主要物质组成为杂填土、含块石粉质粘土。呈黄褐~红褐色,可塑~硬塑状,粘土不均匀夹有石英砂岩块石,块径0.5-60cm不等,含量10%-35%,局部可达50%,次棱角状。滑体在滑坡中部较厚,后缘及两侧较薄,平均厚度11.0m。

滑带土由浅黄色~黄褐色粉质粘土组成,含少量砾石[5],砾石成份以石英为主,软塑~可塑状,厚度0.2-0.8m,含水量高,钻进速度快。钻孔揭露滑坡中后部滑带埋深较深,深度平均11.0m左右,最深可达13.8m,前缘及近后缘部分较浅,一般不超过10.0m。

滑床为红褐色~紫红色含砾粉质粘土,硬塑~坚硬状,为含砾砂岩风化残积土,工程地质条件较好。该滑床在纵向断面上呈近似圆弧的曲线型,横向断面上呈凹状。

3 滑坡成因机制和破坏模式分析

依据前文,对该处滑坡成因综合分析如下:

(1)地形地貌因素:滑坡区属于剥蚀丘陵地貌,地形起伏较大,坡度一般>25°,滑坡前缘右侧处于临空状态(临空面近直立,平均高7m),为滑坡提供了有利的地形条件。

(2)地质构造:本区位于歇马隆起北缘与中-新生代白垩-第三纪湘乡断陷盆地接触部位,该区域内有呈向南东缓倾斜断层,断层走向约45°,长达60km以上,区内表现为张扭性断层,断面倾向330°~340°,倾角大于45°。

(3)地层岩性:区内地层为杂填土(),残坡积含块石粉质粘土()、残积含砾粉质粘土、含砾砂岩()。上覆杂填土及残坡积土结构松散,孔隙率高,渗透系数高,下渗遇水易在层间软弱带渗流,为滑坡提供了有利的地质条件。

(4)降雨因素:当滑坡区突遇暴雨,由于上覆杂填土及残坡积土土体结构松散,孔隙率高,渗透系数高,短时间内大量雨水沿孔隙渗入坡体,导致坡体的容重迅速增大,进而造成土体的抗剪强度降低,同时浸润软化滑带附近岩土体,对滑坡的变形加剧起促进作用。因此强降雨是形成滑坡的一个主要诱发因素。

(5)人类工程活动:滑坡区内人类工程活动主要为切坡修路及建房,切坡形成了高陡的临空面,且未进行合理有效的支护,加上建房时未做好相应的排水措施,为滑坡的发生起到了一定的促进作用。

综上所述,滑坡区属剥蚀丘陵地貌,地形起伏较大,区内修路、建房时人工切坡使得坡脚产生了高陡临空面且未做好相应的排水措施,遇暴雨短时间内大量雨水沿松散土体孔隙渗入坡体无法及时排出,导致滑体容重迅速变大,并使岩土体的抗剪强度降低,浸润软化滑带附近岩土体形成软化带。坡体破坏表现为滑坡西侧前部先出现多条张拉裂缝,大量雨水由裂缝渗入坡体,再其牵引下,拉动坡体后部,而形成后缘裂缝,大量雨水沿后缘裂缝下渗,造成前部坡体发生新的滑动,形成滑面更深、规模更大的整体滑坡[6],其破坏模式为先牵引后推移。

4 滑坡稳定性评价

4.1 计算方法与参数选择

滑坡为土质滑坡,滑面总体呈圆弧状,为土层滑面。故采用毕肖普法(Bishop 法)计算滑坡稳定性系数[7],计算简图(图10)及公式如下:

其中:

根据现场大重度实验以及室内土工试验成果数据,结合反演分析,综合确定滑坡岩土体相关计算参数(详见表1)。

4.2 计算工况确定

依据滑坡的形态特征、结构特征、成因机制及稳定性分析,结合区域气象、地震等情况综合分析,考虑在以下2种工况下进行稳定性计算。

(1)工况Ⅰ:天然自重+地下水,仅考虑滑体自重及附加荷载和地下水位,采用滑带土天然状态下的C、φ和滑体天然容重。

(2)工况Ⅱ:天然自重+地下水+暴雨(全饱和水),采用滑带土饱和水下的C、φ和全饱水时容重。

4.3 计算成果分析

综合考虑滑坡特征选取4条剖面,采用毕肖普法进行稳定性计算,并对滑坡进行稳定性分析,将稳定性分为四级:不稳定(F<1.00)、欠稳定(1.00≤F<1.05)、基本稳定稳定(1.05≤F<1.15)及稳定(F≥1.15)。(见表2)

滑坡在天然状态(工况Ⅰ)下处于欠稳定状态,在暴雨工况(工况Ⅱ)下处于不稳定状态。

5 治理方案建议

通过前文对滑坡的变形破坏特征、成因机制分析和滑坡稳定性计算,结合区内地质环境条件和类似工程经验,建议在5-5剖面和6-6剖面处各布设一排抗滑桩支档[8],辅以“裂缝填埋+地表截排水沟+挡土墙+削坡+坡面复绿+监测”的综合治理方案。

(1)裂缝填埋:对滑坡体内产生的裂缝开挖并用优质粘性土分层回填并夯实,防止雨水下渗。

(2)截排水工程:在滑坡后缘稳定地段设截水沟,在前缘设墙下排水沟,截排水沟均采用矩形断面,断面尺寸均为0.5m×0.5m可满足排水要求。

(3)挡土墙工程:对滑坡变形地段采取挡土墙支护,设置在滑坡前缘陡坎坡脚,采用直立式挡土墙。

(4)抗滑桩工程:布置两排抗滑桩在滑坡5-5、6-6剖面处,采用矩形抗滑桩,抗滑桩桩身尺寸2.0m×2.0m,桩心间距5m;通过理正6.5抗滑桩设计模块计算,桩顶位移分别为68mm、73mm,符合抗滑桩设计规范要求。

(5)坡面复绿:坡面整理后,对施工区域覆盖10cm厚的种植土,表面用马拉尼草皮护坡,并用斜坡固定网固定。

(6)监测:在治理期间及治理工程竣工后进行专业监测,监测内容包括地表位移、裂缝监测、深部位移、地下水位监测,支护桩沉降位移监测,并纳入地质灾害隐患点建立群测群防系统,出现紧急情况立即组织人员撤离,避免产生人员伤亡。

6 结论

(1)滑坡为湘东地区极少见的中型中层土质滑坡,滑坡体主要由含块石粉质粘土()组成,滑床由含砾粉质粘土()组成。

(2)滑坡的破坏模式为先牵引后推移,影响滑坡稳定性的主要因素为突遇特大暴雨及前缘局部滑塌。

(3)滑坡为土质滑坡,滑面为圆弧状土层滑面,采用毕肖普法计算分析滑坡在天然状态下处于欠稳定状态,在暴雨工况下处于不稳定状态。

(4)采用中后部设置两排抗滑桩+裂缝填埋+地表截排水沟+挡土墙+削坡+坡面复绿+监测”的综合治理方案,确保滑坡下方居民和交通要道X030大量过往车辆行人的生命财产安全。

参考文献/References

[1]湖南省地质灾害综合防治信息系统[DB/OL]http://dzzh.hndzhj.com,2020-05-15.

[2]张江伟,李小军,迟明杰,卢滔.滑坡災害的成因机制及其特征分析[J].自然灾害学报,2015,24(06):42-49.

[3]杨丽平.一种黄土滑坡渐进破坏过程分析[J].岩土力学,2018,39(07):2591-2598.

[4]孙红月. 含碎石粘性土滑坡的成因机理与防治对策[D].浙江大学,2005.

[5]许建聪. 碎石土滑坡变形解体破坏机理及稳定性研究[D].浙江大学,2005.

[6]温辉波,王俊杰,张亮.某推移式黄土滑坡的成因及处治[J].地下空间与工程学报,2010,6(S2):1636-1639.

[7]陈国华. 滑坡稳定性评价方法对比研究[D].中国地质大学,2006.

[8]叶宇.深中层切脚牵引式滑坡体的治理技术[J].山东农业大学学报(自然科学版),2020,51(01):94-97.