明清古本小说中月光式插图对小说叙事作用

■龙 晗

(渤海大学文学院,辽宁 锦州 121000)

小说插图是插附在小说文本中的图像。插图本小说大致产生于宋代,宋刊《列女传》标志着小说插图的正式面世。小说插图在明万历年后逐渐走向繁盛,数量逐渐增加,样式不断丰富,由上图下文式插图发展到上下两幅式插图,又产生了单页整版式插图、双页连接式插图等。明代末期,小说插图中出现了一种“月光式”的构图模式,在原设方形外框不变的基础上加设圆形内框,整体效果精致小巧,别具一格。由于圆形内框似于满月,故称“月光式插图”,方寸之内,众生百态、风光自然都可以出神入化地展现。

文不足,以图补之。中国古典文学刻本,从其最早的形态起即是图文并茂的[1]。小说插图以图像的形式再现小说中的故事情节或人物形象,与小说叙事关系密切。月光式插图设框取景的方式,以及特殊的表现内容对于小说叙事有着什么样的独特影响是本文研究的重点内容。此外,本文还对月光式插图的样式做了简单介绍。

一、月光式插图的样式

月光式插图首次出现是在明末天启余季岳刊刻的《按鉴演义帝王御世盘古至唐虞传》中,后来在其他小说中多次出现,如崇祯十六年刊本《花幔楼批评写图小说生绡剪》共有插图三十八幅,前正后副,副图为月光式;清初苏州稼史轩刊本《醒梦骈言》共有插图十二幅,均为月光式插图,以及顺治中刊本《新编批评绣像平山冷燕》,康熙年间刊本《新编赛花铃》《春柳莺》等。

月光式插图的样式可谓继承性与创新性并存,继承性在于外框仍然保留了传统的方形构图,而加入满月形状的内框是月光式插图最大的创新之处。常见的样式有以下三种:一是继承上图下文式的长方形外框,插图左右两侧有八字标题,内框居中,直径与外框等宽。内外框与标题、画面共同构成了完整的插图,图文共页,整体看来与小说插图的代表版式——上图下文式基本一致。二是借助上下两幅式插图的外框,一版之内有两个外框、两个内框,四周留白。三是采用单页整版式插图的外框,长190毫米上下,宽120毫米上下,这也限定了内框直径的最大值十二厘米左右,上题诗词或直接留白。

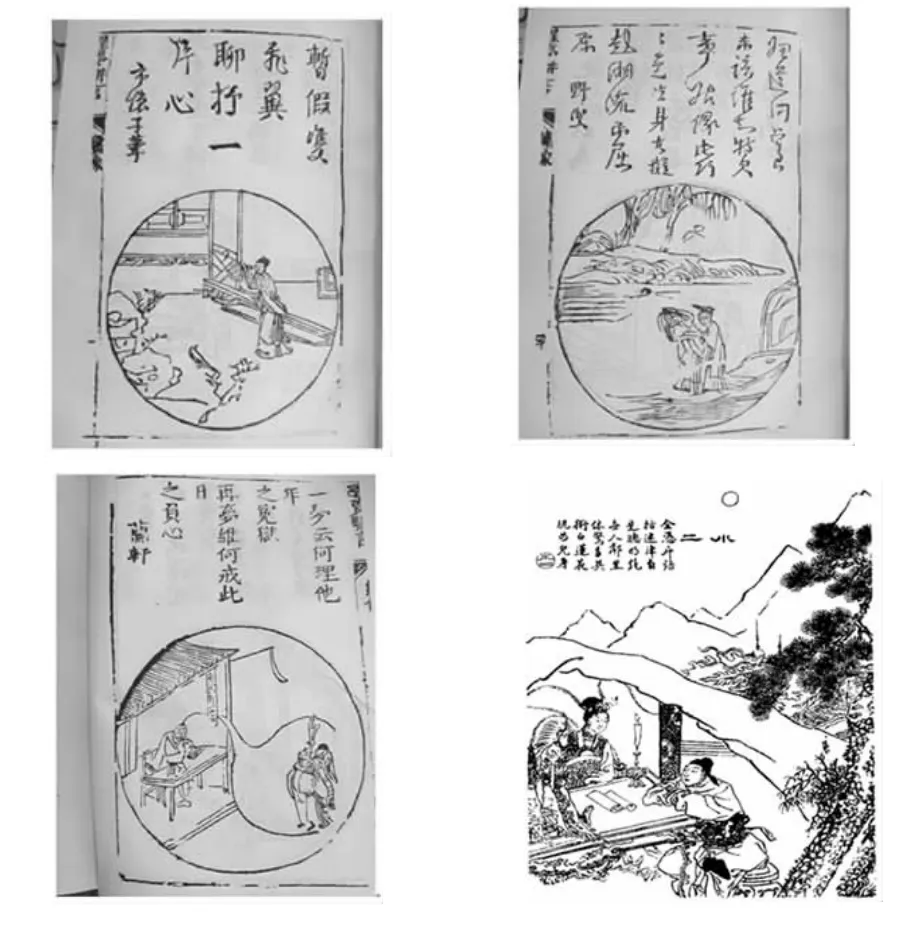

图1 a明书林余季岳刊本《按鉴演义帝王御世盘古至唐虞传》;b清初苏州稼史轩刊本《醒梦骈言》;c明崇祯年间刻本《今古奇观》;d金阊叶敬池刊本《墨憨斋评石点头》

二、月光式插图与小说叙事

月光式插图选择“最富于孕育性的那一顷刻”进行描绘,与小说文本共同承担叙事功能。但受其自身其他功能的影响,有时偏离主题,扭曲作者的叙事意图,与小说文本产生背离性。单页整版月光式插图的出现,凸显了其装饰性,稀释着小说叙事。

(一)孕育性——共同承担着叙事功能

月光式插图设框取景,这个框的意义接近于镜子或者窗户,使人产生一种“窥视”的效果。在四周留白的满月形内框中展现画面,画面效果更加集中。而且月光式插图往往选择“最富于孕育性的那一顷刻”进行描绘,增加了叙事效果的悬念性与朦胧美。

插图附着在小说作品中,基本功能就是文之饰,以图画的形式描绘文学作品的部分内容。稼史轩刊本《醒梦骈言》共有十二回,插图十二幅,一幅插图对应一个故事,位于正文和目录之间。月光式内框居于下部,上有题诗。通过观察插图与文本的关系,发现插图所表现的画面多为具有悬念性、朦胧感的小说情节,如第三回“呆秀才志诚求偶,俏佳人感激许身”的插图为女主人公珠姐向前探身,手拿罩子,准备罩一只鹦鹉,这只鹦鹉就是孙寅魂魄幻化而成,因想念珠姐而来。但是,插图只展示了将捕未捕的姿态,让人心生疑惑,不禁捧卷阅读。第七回“遇贤媳虺蛇难犯,遭悍妇狼狈堪怜”就更多了一丝让人急需知晓前因后果之感,画面上一女子站在江边,双手举起,正欲投江自尽,另一女子拦腰抱住,慌忙阻拦。还有第二回虎衔张匀、第五回山寇挥刀欲砍、第六回关帝托梦、第八回手拿火把准备放火等,都给读者带来窥视小说一幕的悬念感,使读者急于探知人物为何如此、结果又如何。

这些画面并不是小说叙事的最高潮,也并非最有冲击力的场景,如果选取冲击力强的,第七回可以描画毒打妻子,第八回可以描画火光漫天等。这些画面选取的都是故事即将到达高潮但还在酝酿的那一阶段,也就是“最富于孕育性的那一顷刻”,这是德国文学家莱辛在《拉奥孔——论诗与画的界限》中提出来的理论。他认为如果选择故事高潮进行描绘,想象就被困住了翅膀,而最富于孕育性的顷刻可以联系故事的前因后果,在有限的画面中,勾连事件的来龙去脉,让人的想象无尽地遨游。月光式插图也正是如此,通常选择这样的画面进行刻画,在补充小说叙事情节之外,还增加了悬念性。

(二)背离性——偏离作者的叙事意图

明清小说中的插图无法独立承担叙事作用,只能与文本一起共同叙事,二者应该服务于同一个主体,传达同一种思想情感。但在实际作品中,插图受到自身其他功能的影响,有时会偏离作者的叙事意图,无法与文本传达相同的思想倾向。月光式插图产生于晚明文化商品属性日益增强的时期,文本与插图的追求已经呈现不同步的状态。文本重教化,插图重吸引,插图的奇、险倾向有时是以牺牲文本本来意图为代价的。

前文提到的《醒梦骈言》中十余篇文章都可以在《聊斋志异》中找到与之对应篇目,第一回对应铸雪斋本《聊斋》卷十一《陈雪楼》,第二回对应卷二《张诚》……通过与清光绪年刊刻《详注聊斋志异图咏》进行比较,稼史轩刊本《醒梦骈言》中的月光式插图倾向展现惊险奇异,而《详注聊斋志异图咏》更加注重情节表现,凸显叙事性。拿第十回“从左道一时失足纳忠言立刻回头”来说,小说的重点在于写女主角误入旁门左道,因男主角王子函一言而悔悟的故事。《详注聊斋志异图咏》画的是丁紫陌劝谏小二,与主题“纳忠言”相一致;而《醒梦骈言》描绘的却是珍姑、王子函乘鹤飞升和满地横尸,场面离奇惊险,但与主题的关联性却十分微弱。这就反映了部分月光式插图虽然描画的仍然是故事情节,但是旨在吸引读者,招揽顾客。

图2 清初苏州稼史轩刊本《醒梦骈言》第三回、第七回、第六回,《详注聊斋志异图咏》之《小二》

(三)装饰性——对小说叙事性的稀释

明清时期,盛行清赏清玩之风,文人对古典雅致的文玩器物具有强烈兴趣。小说插图也受到清赏清玩之风浸染,呈现精致雅秀的趋势。苏州书坊推出的月光式插图,打破了过去方形插图一统插图天下的局面,把与内容无关的山水花鸟纳入到图画范围之内。例如:花幔楼刊本《生绡剪》三十八幅插图中,有一半为月光式插图,所画均为花草、器物。这些花草、器物与小说文本没有任何关联,更谈不上承担叙事功能了。许多著名的画家也开始为小说创作插图,也使得插图越来越具有艺术性,愈发精美。加上印刷技术的不断发展,许多小说选取名画数百幅以吸引读者,而且的确起到了非常有效的作用。“小说插图作为版画艺术,具有较高的欣赏价值,使读者获得了更多的审美愉悦,因而对小说的购求更趋踊跃”[2]。甚至出现了彩色插图,更是美观别致。如此一来,月光式插图呈现出重在欣赏的趋势,叙事功能逐渐弱化,审美价值越发突出,已成为文人品鉴赏玩的艺术珍品。月光式插图出现很大一部分原因在于绘图者知道当时文人雅士喜欢从山水园林、风花雪月、楼台馆阁等事物上,获取清玩清赏的文化精神[3]。

明清古本小说中的月光式插图有方形外框,圆形内框,好似镜中取影,所有图像都集中展现于圆形内框中,与文字一起共同承担小说的叙事功能,对小说叙事具有补充性。但它求奇求险的倾向也会置文本主题于不顾,偏离作者的叙事意图,造成与文本的疏离。随着晚明清赏清玩之风的盛行,月光式插图更加强调自身的艺术价值,叙事功能受到装饰功能的稀释,甚至插图完全不承担叙事功能了。