王绂《北京八景图》真伪问题再研究*

围绕“北京八景”进行的诗文唱和和图画创作,是明初永乐朝迁都过程中一项重要的艺文活动。其存留的诗文文本和相关视觉材料,为我们重构明初的艺文创作世情与文化政治生态提供了双重的视角。不过,由于文本和图像之间错综复杂的离合关系,该专题研究迄今为止仍然存有不少滞碍。其中最突出的,便是对王绂《北京八景图》真伪问题的研究。

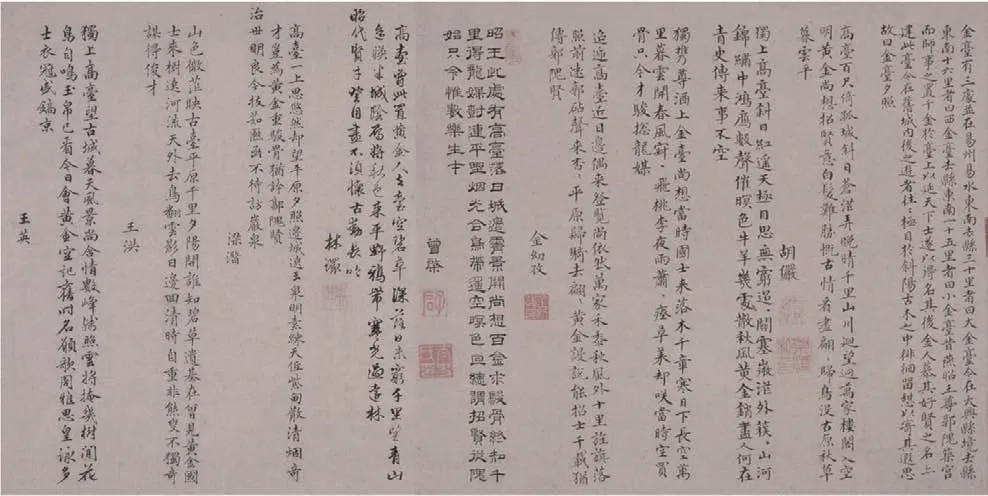

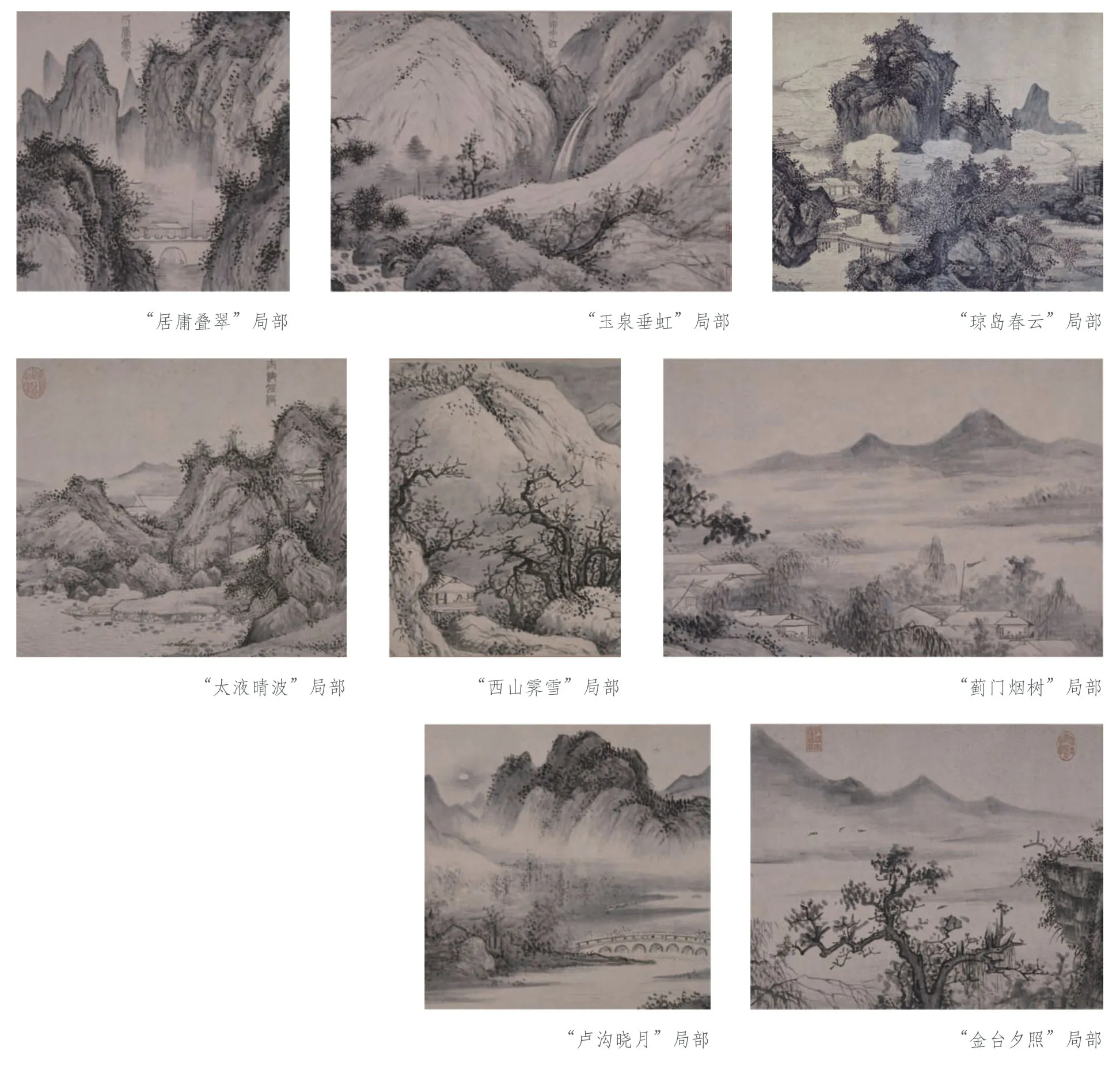

现存最早的《北京八景图》实物图像遗存,庋藏于中国国家博物馆(以下简称国博本)。此画作原为清宫旧藏,画卷由八幅各自独立的水墨纸本连缀而成,纵42.1厘米,横2006.5厘米(图1)。画卷引首部分录有翰林学士胡广〈北京八景图诗序〉,各景每幅卷后皆录有相应的景观注文与永乐馆臣唱和诗文。画卷无画家名款,但八景本幅皆钤印“王氏孟端”白文印和“中书舍人”朱文印各一方,《石渠宝笈续编》著录此卷时,将其归于明初画家王绂名下。1[清]阮元等编,《钦定石渠宝笈续编》,《秘殿珠林石渠宝笈合编》第3册,上海书店,1988年,第381页。20世纪60年代,俞剑华在其《王绂》专论中,对《石渠宝笈续编》看法有所保留,声称“这画题跋均不真,因而这画的真实性,也有问题”。2俞剑华撰,《中国画家丛书:王绂》,上海人民美术出版社,1961年,第31―32页。或许是为了弥合这一裂隙,史树青提出一个折中说法,即认为王绂所绘《北京八景图》原有两卷,国博本“可能是一副本”。3史树青撰,〈王绂北京八景图研究〉,载《文物》1981年第5期,第79页。此后,“副本”观点多被学界接纳,如李嘉琳4Kathlyn Liscomb,“The Eight Views of Beijing: Politics in Literati Art”,Artibus Asiae,vol.49,nos.1-2,1989,p127.、徐邦达5徐邦达编,《重订清故宫旧藏书画录》,人民美术出版社,1997年,第83页。、刘九庵6刘九庵编,《宋元明清书画家传世作品年表》,上海书画出版社,1997年,第132页。、李若晴7李若晴撰,〈燕云入画——《北京八景图》考析〉,载《新美术》2009年第6期,第27―35页。、杨扬8杨扬撰,〈中国国家博物馆藏《北京八景图卷》再议〉,载《书画世界》2015年总171期,第4―15页。等人皆持类似立场。近年来,衣若芬对王绂《北京八景图》再作研究,先后发表〈帝都胜游:朝鲜本《北京八景诗集》对《石渠宝笈续编》的补充与修正〉9衣若芬撰,〈帝都胜游:朝鲜本《北京八景诗集》对《石渠宝笈续编》的补充与修正〉,载《紫禁城》2015年第9期,第99页。〈玉堂天上:清宫旧藏明代“北京八景图”新探〉10衣若芬撰,〈玉堂天上:清宫旧藏明代“北京八景图”新探〉,载《故宫学刊》2016年第16 辑,北京故宫出版社,2016年,第292―296页。两篇专论,指出国博本应该不是王绂真迹或副本。

上述诸家对国博本真伪问题的讨论,无疑深化了王绂《北京八景图》研究,但相互抵牾的观点显然是无法调和的矛盾。为了突破既定的论证逻辑,本文另辟蹊径,提出并讨论诸家皆忽视的一个问题:倘若国博本属于王绂《北京八景图》副本或摹本,那么,《北京八景图》祖本的创制过程与视觉形态如何?其与作为副本或摹本的国博本又是何种关系?回答这个问题,就必须丛考《北京八景图》祖本、诗文诸刻本与国博本之关系。

图1 《北京八景图》国博本“金台夕照”卷(局部)

一 《北京八景图》祖本、诗文诸刻本及国博本关系丛考

《北京八景图》“祖本”概念的提出,旨在为国博本提供一个可供比较的基准作品,这是研究国博本的逻辑起点。但是,祖本的情形如何?学界一直缺乏这方面的关注。为了厘清祖本的创作过程与视觉形态,不妨引入“刻本”的概念,即通过《北京八景图》诗文诸刻本并结合图文信息加以综合考量,以重构《北京八景图》祖本的“文本”与“图像”原初形态。

据早期朝鲜刻本《北京八景图诗》11[明]张光启编,《北京八景图诗》,木刻翻刻本,韩国首尔大学奎章阁藏。和《北京八景诗集》12[明]张光启编,《北京八景诗集》,木刻翻刻本,韩国国立中央图书馆及韩国成均馆大学尊经阁藏。记述,《北京八景图》祖本的视觉形态由“文本”与“图像”两部分错陈缀合而成。祖本中的八景图像序列,按照朝鲜刻本所示,从右到左依次为居庸叠翠–玉泉垂虹–琼岛春云–太液晴波–西山霁雪–蓟门烟树–卢沟晓月–金台夕照。祖本的题跋文本,除了卷前胡广〈北京八景图诗序〉、卷尾杨荣〈题北京八景卷后〉外,八景幅前皆有杨荣为各景观所作注文,各景幅后跋有十三位馆臣诗文。其诗跋作者,按照刻本所示,其视觉序列从右到左依次为邹缉–胡俨–杨荣–金幼孜–曾棨–林环–梁潜–王洪–王英–王直–王绂–许翰–胡广。其中,除胡广两和邹缉诗文外,其余十二人皆作七律一首,八卷诗跋共计一百十二首。(表1)

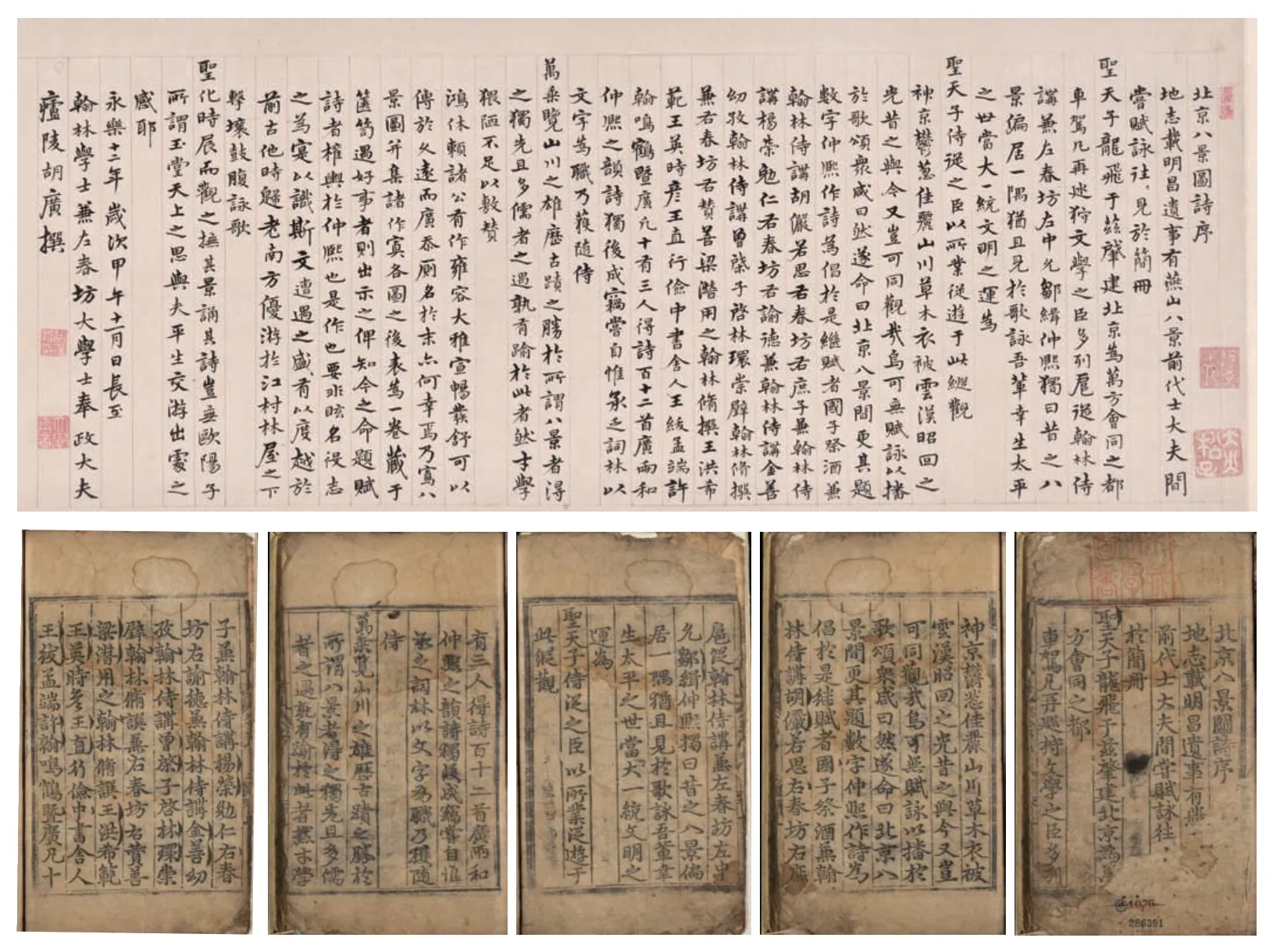

然而,《北京八景图》祖本之诗文题跋并非是对王绂所绘八景图像的题画诗,而是先有馆臣们的诗文唱和活动,然后再有王绂八景图像的创制行为,并最终得以将两者“表为一卷,藏于箧笥”。13同注11,第6页。鉴于文本与图像皆有各自独立的形态与流传脉络,故在讨论两者关系之前,得首先对馆阁诸公北京八景诗文题跋汇刻本的情况作一梳理。上述早期朝鲜刻本,分别见藏于首尔大学奎章阁、韩国国立中央图书馆、成均馆大学尊经阁。衣若芬通过三种刻本内容的比照,推断三者源自同一中国刻本。14同注9,第96页。至于朝鲜本和中国刻本的刊行时间,并未予以深究。首尔大学奎章阁刻本,题名为《北京八景图诗》。15同注11。韩国中央图书馆本与成均馆大学尊经阁本,题名为《北京八景诗集》。16同注12。两者的内容、版式、行款、字体、幅径、边栏界行、版口鱼尾完全一致,当为同一刻本。《北京八景诗集》刻本与《北京八景图诗》刻本的不同在于,前者辑有重印者任从善跋文。该跋文作于明正统十四年己巳(1449)春三月,推知《北京八景诗集》朝鲜刻本成书时间应在1449年春季前后。任从善,其人见载于《占毕斋集》《李朝实录》《明英宗实录》等中朝文献。正统七年(1442)十二月辛丑日,任从善以礼曹参议身份出使京师(北京),献种马五十匹。17[明]孙继宗等编,《明英宗实录》,卷九十九,台北“中央研究院”历史语言研究所,1962年,第1991页。正统七年十二月二十八日,明英宗回赐《正统八年大统历》百本。18同注17,第1996页。正统八年三月初五,任从善自京师回国。19《李朝实录·世宗实录》,卷九十九,日本东京学习院东洋文化研究所,1956年,第291页。朝鲜李朝朝贡使行大明王朝,始于明初洪武时期。自永乐皇帝1421年迁都北京后,“朝鲜益近,而事大之礼益恭,朝廷亦待以加礼,他国不敢望也”。20[清]张廷玉等编,《明史》,卷三百二十,“朝鲜”,中华书局,1974年,第8285页。任从善京师之行,正是这一时期中朝燕行活动的历史写照。居留京师长达一年半的任从善,关注并收集赋咏北京八景的相关诗文刻本,自在情理之中。从1443年燕行回国到1449年作跋于《北京八景诗集》,任从善应该是最早引进并刊刻了《北京八景诗集》朝鲜刻本之人。至于《北京八景诗集》刻本与《北京八景图诗》刻本的早晚关系。从版框内的字体、界行、鱼尾等方面看,两者完全一致;但从版框上的天头与地脚,以及左右的书口与叶心等方面看,两者又存在一些差异(图2)。这些异同表明两者应是原刻本与翻刻本的关系。鉴于《北京八景图诗》刻本的版式设计更接近明代洪武、永乐时期刻本版式,故而推断《北京八景诗集》应是由《北京八景图诗》翻刻而来。

表1 王绂《北京八景图》“祖本”视觉形态构成

图2 《北京八景诗集》朝鲜刻本(左)与《北京八景图诗》奎章阁本(右)

需要深究的是,《北京八景图诗》奎章阁本是否就是中国祖本?揆诸史料,国内关于“北京八景图”诗文刻本多隐晦不明,难见系统、完整的刻本记述。这给探赜索隐工作带来一定的难度。从《北京八景图诗》所载内容看,其上皆存录了当事人之一曾棨〈书北京八景诗集后〉跋文,从中透露出两点重要的线索:一、建阳令盱江张光启将十三位永乐馆臣的诗文“宜锓诸梓,以广其传”;二、曾棨跋文作于宣德六年(1431)。张光启,生卒年不详,主要活动于永乐、宣德年间。永乐十五年(1417)任福建上杭县令,21[清]蒋廷铨编,《康熙上杭县志》,卷六,《职官》,康熙二十六年(1687)木刻影印本,第6页。直到洪熙元年(1425)被刘伯蕴接替。宣德三年(1428)任福建建昌令。22[清]冯继科编,《嘉靖建阳县志》,卷二,《职官》,《天一阁明代方志选刊》第31册,上海古籍出版社,1982年,第9页。张光启热心于刊刻事业,在上杭知县期间,曾与曾棨、王英等人一起校刻李昌祺稿本《剪灯余话》。《剪灯余话》卷首有“上杭县知县张光启”署名,卷末有张光启永乐庚子年(1420)跋文,推知该刻本刊刻时间约在1420―1425年之间。23[清]李昌祺撰,《古本小说集成·剪灯余话》,上海古籍出版社,1981年,第1页。张光启、曾棨、王英、李昌祺为江西同乡,除张光启荐举为官外,曾棨、王英、李昌祺皆为永乐二年(1404)同科进士,彼此交谊甚笃。鉴于曾棨、王英都是北京八景诗文唱和活动的实际当事人,与此交契的张光启所刊刻的《北京八景图诗》刻本很可能是最初的中国祖本或祖本的翻刻本。

如此,可以通过张光启刻本对《北京八景图》祖本的制作时间与缀合过程再作解析。在祖本引首部分,是胡广1414年十一月所作的〈北京八景图诗序〉。胡广诗序云:“地志载《明昌遗事》有‘燕京八景’…… 仲熙作诗为倡……暨广凡十有三人,得诗百十二首……乃写八景图,并集诸作置各图之后,表为一卷,蔵于箧笥……他时归老南方,优游于江村林屋之下,击壤鼔腹,咏歌圣化,时展而观之,抚其景,诵其诗。”24同注11,第7页。从中可作三点推论:第一,胡广作序之前,十三位文臣彼此唱和的一百十二首诗文以及《北京八景图》已经先后独立完成;第二,诗跋文本与八景图像得以“表为一卷”,诗跋文本分置于各图之后;第三,胡广希冀致仕后展而观之,推知此卷应为其收藏。胡广(1370―1418)字光大,号晃庵,江西吉水人。建文二年(1400)殿试状元郎;靖难之役后,归顺侍奉明太宗朱棣,成为永乐内阁要员。可惜天不假年,胡广未及归老南方,就在作序后第四年过世。明太宗赐谥号“文穆”,成为永乐时期获封谥号的两位文臣之一。胡广生前掌管翰林院事务,也转由杨荣接任。据张光启刻本,《北京八景图》祖本卷末有杨荣〈题北京八景卷后〉跋文,文云:“兹以北京八景图并诗装潢成卷,因举足迹所至,书于卷末。具以诸景之概,所以得名,疏于图首。”25同注11,第71―72页。杨荣跋文记述了《北京八景图》祖本“图并诗装潢成卷”的事实,并述及其各景考订说明文字“疏于图首”。然而,胡广序文并未言及杨荣注文,也未提及杨荣续作尾跋一事。这是胡广作序时疏漏,还是杨荣对胡广生前庋藏的《北京八景图》卷的重新装裱?抑或是杨荣同样收藏了王绂《北京八景图》另一底本而自行装裱?这些疑问尽管困惑难解,但并不会因此影响国博本“祖本”问题的讨论。

在比照《北京八景图》“祖本”与国博本之前,首先要澄清一下学界之于国博本研究之谬误。第一个是考证方面的错误。但凡国博本研究者,大多注意到国博本卷后诗跋作者的所谓“错位”问题。如中国国家博物馆研究员杨扬指出:“现存卷中,应为邹缉所作考证文章与诗文的署名均换作了胡俨。将《天府广记》卷四十四〈八景诗〉所收录的诗文与现存卷相比对,此卷中胡俨名下诗文确为邹缉所作。”26同注8,第5页。在这之前,李嘉琳也曾提及这一“错位”现象,指出国博本卷中胡俨名下的诗文在陈循(1385―1461)《寰宇通志》、孙承泽(1592―1675)《天府广记》中则是邹缉的诗文。27同注4,第131页。衣若芬同样困惑于国博本这种张冠李戴的现象:“对照《北京八景诗集》,几乎所有列在胡俨名下的诗都是邹缉的作品,这令人怀疑‘北京八景图’的可靠性”。28同注10,第287页。上述诸家藉由国博本跋文的“错位”问题,而对国博本的真实性产生怀疑,这在论证逻辑上似乎并不存在多大问题。但是,其逻辑推理的前提却是错误的。因为所谓的作者“错位”问题,实际上是研究者对国博本诸跋观察不到位而产生的误判。关于这点,笔者稍后详论。第二个是论证逻辑和方法论方面的问题。如前所述,国博本是文本与图像的合成物而非题画诗,不论是从文本讨论图像还是从图像讨论文本,都必须正视并厘清文本与图像各自的历时性形态。如果只是对两者作简单地比附,不仅会出现张冠李戴的错误,而且还会进一步混淆是非,从而陷入顾颉刚所讲的古史“反背”现象而难以自拔。比如,诸家在讨论国博本题跋内容时,大多依赖明末清初的文献进行价值推断,但实际上,国博本跋文的题写要早于这些文献刊刻的时间。也正是为了避免“以今例古”产生的弊端,笔者在讨论国博本真伪问题时,特别强调祖本与刻本的优先性。

出于直观比较的需要,这里将国博本的视觉形态制作成图表形式(表2)。比照于《北京八景图》祖本视觉形态,显示三点明显不同:一、国博本八景缀合序列与祖本不同,国博本从右到左依次为金台夕照–太液晴波–琼岛春云–玉泉垂虹–居庸叠翠–蓟门烟树–卢沟晓月–西山霁雪。国博本首景金台夕照,祖本则为最后一景;祖本首景居庸叠翠,国博本则为第五景,彼此序列差别明显。二、国博本缺少了杨荣〈题北京八景卷后〉序文,且杨荣为八景注写的考订文字置于各景后跋文之首而不是景前。三、国博本各景后作跋者九人,全卷赋咏七律七十二首;祖本各景后作跋者十三人,全卷赋咏七律一百十二首,其中王直、王绂、许翰、胡广四人诗文共计四十首为国博本所遗缺。除此以外,国博本诸家诗跋以及杨荣每幅后的注文与卷后跋文,与祖本亦有细微差别。上述诸多不同,表明国博本并非《北京八景图》祖本。至于是否为副本或摹本,还需要对国博本跋文内容及书写风格作进一步考察。

表2 《北京八景图》国博本视觉形态构成

二 国博本跋文真伪及跋文创制时代瞽论

国博本题跋由引首胡广〈北京八景图诗序〉和各景卷后跋文两大部分组成。各景卷后跋文因部分作跋者没有署名或署名错位,导致作跋者归属辨识困难。史树青最早对国博本诗文作者进行辨识,他将卷后跋文作者辨识如下:“各景之后,先有邹缉考证一段及所题七律一首,后为各家分咏题诗,所题诗署名者胡俨、金幼孜、曾棨、林环、梁潜、王洪、王英其人,惟居庸叠翠多杨荣一人。”29同注3,第79页。然而,史先生这一识读存在多处误判。首先的错误是对各景本幅后的注文的作者归属。史树青将原本属于杨荣的注文误归于邹缉名下。同样的身份误认亦存在于邹缉与胡俨之间。史树青因受《石渠宝笈续编》著录误导,将原本属于邹缉的七律误归于胡俨名下。李嘉琳尽管在《天府广记》中查询到邹缉名下的这首诗文,但他并没有就此质疑史树青的做法,而是将这种“错置”看成是胡俨后人有意添加的结果。30同注4,第131页。然而,上述诸家“发现”的所谓“错置”问题,其实是他们自己人为建构起来的,因为国博本卷后跋文实际情形并没有被错置。

为了说清楚这个问题,首先需要审视一下国博本跋文的视觉形态。各景本幅后除了(杨荣)注文外,尚有九首七律题跋其上,其中第四首到第九首,皆是在诗文左侧题署作者名字,诗文内容及相应作跋人亦与刻本所载吻合。第一首到第三首,由于作者款识不全且错乱无序,辨识起来相对困难。不过,对照张光启刻本内容,可以很明确地获知前三首七律的作者从右到左依次是邹缉–胡俨–杨荣三人。以国博本《金台夕照》卷后跋文为例(图3)。第一首邹缉七律,除了张光启刻本外,亦缉录于《帝京景物略》(1635年刊行)和《天府广记》等文献。《帝京景物略》“黄金台”条下,辑录有邹缉《黄金台晚望》诗,诗文与国博本邹缉诗跋仅一字之别。31[明]刘侗、于奕正撰,《帝京景物略》(1635年本),卷二,《城东内外》,北京古籍出版社,1980年,第89页。第二首胡俨七律,见录于胡俨个人文集《颐庵文选》“北京八咏”诗文,32[明]胡俨撰,《颐庵文选》卷下,《景印文渊阁四库全书》,第1237册,台北商务印书馆,1986年,第643―644页。其另外七首亦与国博本各景后胡俨诗文相合。在邹缉七律诗文左侧,多有“胡俨”署款并钤其“若思”与“祭酒私印”。该作品入藏乾隆内府并被《石渠宝笈续编》著录时,著录者阮元依照卷中第四首到第九首诗文和作者署款的格套,想当然地将邹缉七律左侧的胡俨署款视为邹缉诗文的署款,从而产生张冠李戴的错误。33同注1,第381―386页。不过,这样的署名错序并未出现于国博本第五景“居庸叠翠”后(图4)。该幅九首七律,除第一首未署邹缉名款外,其余八人皆在其七律左侧中部署款。史树青显然已经注意到了“居庸叠翠”后署款“多杨荣一人”。34同注3,第79页。遗憾的是,他只是困惑于这种“乱象”,并没有将其转化为识读国博本诸跋作者归属的线索。第三首杨荣七律,见录于乾隆五十三年(1788)《日下旧闻考》武英殿刻本,言及诗文乃抄录于《燕山八景图诗》。35[清]于敏中等编,《日下旧闻考》,卷八,《形胜》,北京古籍出版社,1985年,第125页。再看国博本各景后诗跋书写风格,同一作者名下,其跋文书写风格完全相同,当系同一人执笔题写于各景后。以杨荣(图5)和胡俨(图6)为例,卷中各自名下的八首七律缀合在一起加以比较,可以准确辨识出国博本八景后诗文作者、书写者及其各景跋文之间的逻辑关系。据此可知国博本各景后诗文文本的视觉形态,即从右到左依次为杨荣景观注文–邹缉七律–胡俨七律–杨荣七律–金幼孜七律–曾棨七律–林环七律–梁潜七律–王洪七律–王英七律。除杨荣景观注文外,其跋文序列与《北京八景图》祖本完全吻合,这也从一个侧面显示出国博本与祖本之间特殊的亲缘关系。

图3 《北京八景图》国博本 金台夕照卷后跋文

图4 《北京八景图》国博本 居庸叠翠卷后跋文

尽管国博本归于十位馆阁诸公的序文、诗跋与祖本十分接近,然其上的书迹与诸公存世书迹相比却有着显著的差异。这其中存在多种可能:诗文书写为别人代笔?后世临仿或誊写?后世根据刻本刻意作伪?鉴于不同的情形之于判断画作真伪有着不同的功用,这里对馆阁诸公书风略加讨论。

图5 《北京八景图》国博本杨荣八首诗文书迹

图6 《北京八景图》国博本胡俨八首诗文书迹

胡广擅长行书和楷书,其行书体势欹侧,具苏字风格;楷书结字规整,笔墨温润,笔锋舒展含蓄,与明初盛行的台阁体楷书较为接近。存世书迹有《题韩公茂文页》36参见中国古代书画鉴定组编,《中国古代书画图目》第20册,文物出版社,1999年,第38页。、题《洪崖山房图诗》37同注36。等。国博本胡广序跋,字体工整略显拘谨,虽有取法魏碑之意,然运笔软绵乏力,多有飘忽孱弱和犹疑塞滞之感,与存世书法区别明显,应非胡广亲笔。杨荣书法工丽遒劲,清健爽秀,字体间架中正,结构整饬,点划有度,笔力洞达。存世书迹有《题祭韩公茂文页》、题《洪崖山房图》、《跋李黻行书诗翰》38同注36,第66―67页。等。国博本杨荣注文与诗跋,有浓厚的台阁体书风特征,与杨荣书风相比,略显软绵圆滑,骨力稍弱。邹缉善作楷书,存世书迹有题《沈氏先德记》39参见故宫博物院编,《故宫博物院藏品大系·书法编·10·明》,故宫出版社,2016年,第116―119页。和题《洪崖山房图》等,书风具赵孟頫书法特征,惯以中锋用笔,法度严谨,笔墨饱满匀称,提按顿挫凝练内敛。国博本邹缉诗跋虽也属于典型的明初台阁体风格,但笔墨相对纤细清逸,提按顿挫舒展强劲,与前者差异明显,应非邹缉亲笔。胡俨工书画,以行书见长。40胡俨生平参见《明史》卷一百四十七,同注20,第4127―4129页。传世书迹有题《洪崖山房图》、题《沈氏先德记》等,其书法有宋元书风余韵,运笔遒劲果敢,笔走势连,充满动感。国博本胡俨诗跋,结字略向左倾,用笔拘谨,风格整饬,与胡俨书风存有差异。金幼孜擅长行草书,风格胎息于晋唐碑帖及赵孟頫等宋元书家。传世书迹题《洪崖山房图》,书法舒展通达,气脉流贯。国博本金幼孜题跋,台阁体书风,结字运笔与《洪崖山房图》题跋有相似之处,但书迹使转顿挫更加明显。曾棨书法以行书、草书见长,素有“晋人风致”。41[明]杨士奇撰,《詹事府少詹事兼翰林侍读学士赠嘉义大夫礼部左侍郎曾公墓碑铭》,[明]杨士奇撰,《东里文集》,卷十四,中华书局,1988年,第199―201页。其传世书迹有《行书赠王孟安》42同注36,第39页。、题《竹林大士出山相图赞》43同注36,第15册,第66―67页。等,行笔遒劲流畅,清润俊逸。国博本曾棨诗跋为隶书,字体造形方扁,风格高古,是否为曾棨亲书,因无可靠真迹比对,难以作论。林环善行书和草书,因其早逝,44林环生平参见[明]黄佐撰,《翰林记》,卷十七,中华书局,1985年,第229页;[明]黄仲昭编,《八闽通志》,卷七十一,《人物》,弘治木刻本,第12页。存世书法仅见《行书玉堂对雪诗并序》45同注36,第14册,第190―193页。。此序文行中带楷,用笔爽利,舒展有度,多有馆阁体书风。国博本题跋皆为草书,运笔迅疾,笔墨恣意且富有生气,当非林环亲笔。梁潜擅长楷书,存世书法有题《洪崖山房诗序》等,其运笔圆熟舒展,墨色醇厚饱满,多有赵孟頫书风韵致。国博本梁潜诗跋,虽然结字方式与之颇多相通,但笔墨显得瘦薄,运笔谨慎,点划紧促,起笔处多有提按和停顿,应非梁潜亲笔。王洪存世书迹有题《洪崖山房图》等。其字形较小,间架疏松,中锋用笔,轻重有致。国博本王洪诗跋,用笔习惯有所不同,线条清劲硬朗,线条粗细变化不大,更接近明初台阁体风格。王英因善书被成祖钦点庶吉士并入文渊阁,46同注20,卷一百六十三,第4195―4197页。存世书迹有题《洪崖山房图》等,其结体工谨,笔墨醇厚,运笔舒展。国博本王英诗跋,行中带草,行笔迅疾,风格清逸挺劲放达。两者在结字方面虽有共通之处,但总体书风存在差异。

综上所述,可以排除国博本诗文题跋为馆阁诸公集体在场书写的可能性,至于个别跋文是否为某一当事人亲书,因证据不足亦无法确认。这也引出代笔还是临仿的问题。从国博本跋文书写形态看,虽然其时馆阁体盛行而导致辨识度下降,但并没有呈现出对馆阁诸公书风的刻意临仿迹象。这就意味着国博本跋文存在代笔的可能。就明代画史而言,书写代笔不乏先例,特别是在馆阁诸公艺文活动中,这种现象较为常见。然国博本何时代笔?则需要对跋文文本内容作进一步分析。鉴于国博本文本三个部分的内容散见于不同时期的文献刻本,现将其归并在一起进行综合对照,制作表格如下(表3)。47《大明一统志》为天顺五年内府刻本,《帝京景物略》为明崇祯八年刻本,《天府广记》为北京图书馆抄本,《日下旧闻考》为清乾隆五十三年刻本。诸公文集今大多见清乾隆四库刻本,胡广《胡文穆公文集》为乾隆十五年刻本,曾棨《刻曾西墅集》为明万历年刻本。梁潜有《泊庵集》存世,有文无诗,集末有康熙辛酉孙天清《续刻家集小引》云:“泊庵公诗集已瘞文塚,不复存人间。”王直有《抑庵集》、《抑庵集续》存世,然有文无诗。依照比对情况,可作两点结论:

一、国博本文本内容与张光启刻本缉录的内容十分接近,而与后世其它刻本所载内容差异较大。二、从景泰七年(1456)编撰的《寰宇通志》48《寰宇通志序表凡例》,参见[明]叶盛撰,《水东日记》,中华书局,1980年,第373―374页。到天顺五年(1461)刊行的《明一统志》,传世刻本文献所载内容与国博本文本内容区别逐渐变大。国博本文本与张光启刻本之间的高度相似性,自然不能简单地理解为因果或前后承继关系。张光启刻本内容要比国博本文本全面系统,显然它不可能由国博本转录而来。相反,同样不宜将国博本文本来源简单地归结于张光启刻本。或许,两者的相似性乃是共时性形态下共存关系的一种表征。这种可能性因国博本文本与《寰宇通志》《明一统志》49[明]李贤等撰,《大明一统志》,天顺五年(1461)内府刻本,三秦出版社,1990年。的显著差异而得到进一步强化。《寰宇通志》与《明一统志》都是明代官修地理总志,不过,由于1457年发生的“夺门之变”,重新登上皇位的英宗为申述其合法性,下令毁版《寰宇通志》并修撰《明一统志》。天顺五年,英宗亲撰《明一统志》序文并颁布全国。鉴于《寰宇通志》与《明一统志》皆缉录有邹缉、杨荣、金幼孜、曾棨、王洪、王英等人关于北京八景的部分诗文,这里不妨摘其一二,略加比较。(表4)

表3 《北京八景图》国博本诗文题跋文本与不同时期文献刻本比较

从中可将上述四种文本按照亲缘关系划分为两组:国博本与张光启刻本属于第一组;《寰宇通志》与《明一统志》属于第二组。同组的诗文内容相同或差别不大,两组之间则差异明显。鉴于《明一统志》1461年颁行后在民间流传甚广,假若国博本文本制作于《明一统志》刊行后的某一个时间,制作者通常会注意并要试图回避与《明一统志》相悖的内容。显然,国博本文本的形成应在此之前。从两组诗文差异所呈现的修辞手法看,第二组似乎有意识地篡改了第一组相关的诗文,使之更加符合当时的大一统意识形态。如“金台夕照”邹缉七律,第一组诗句“千里山川回望迥”,到第二组那里则改成了“千里江山回望迥”。这种将自然的“山川”变成政治视域中的“江山”,映射出《寰宇通志》与《明一统志》作为官方意识形态的观念诉求。至于《明一统志》之后诸如《帝京景物略》《天府广记》等明代末期文献,其上摘录的部分诗文与国博本区别同样明显。如“西山霁雪”王洪题诗,《天府广记》将“日华”“欲将”“颂年丰”分别写成了“月华”“却将”“咏年丰”,这些变动都表明国博本诗文属于最初的文本形态。从胡广《北京八景图诗序》不同时期版本内容看,国博本与张光启刻本之间有着密切的亲缘关系。该序文内容,并见于张光启刻本、《天府广记》《日下旧闻考》《胡文穆公文集》(乾隆十五年刻本)。将国博本序文内容(569字)与之对照,发现其与张光启刻本内容一字不差,而与其它刻本所录内容存在显著差别。不仅如此,国博本与张光启刻本书写格套也高度一致,像“圣”“万”等字,皆采用了顶格制书写(图7)。然而,两者也存在一些细微差别,如国博本邹缉诗句“高台百尺倚孤城”中的“孤”字,在张光启刻本中则改成了“都”字。值得一提的是,1421年,北京城奉天、华盖、谨身三大殿因“忽罹火灾”,永乐帝下诏求直言。邹缉上疏灾谏曰:“今天意如此,不宜劳民。当还都南京,奉谒陵庙,告以灾变之故。”50[明]邹缉撰,《奉天殿灾疏》,收录于[明]陈子龙编,《明经世文编》第1册,中华书局,1962年,第163―167页。虽然邹缉并没有像李时勉、罗汝敬、何忠、罗通等一大批朝臣一样因言获罪,但“孤城”还是“都城”,其含义必定会因时局变迁而变得迥然不同。迁都前后不同修辞映射出来的意识形态,自然会对1431年刊印的张光启刻本带来潜在的影响。它暗示了国博本文本与张光启刻本的先后关系,即国博本文本的形成应在1421年迁都北京前。凡是种种情形,皆为本文讨论国博本真伪与断代问题提供了坚实的年代学基础。

三 《北京八景图》“国博本”与王绂画风刍议

《北京八景图》国博本的真伪问题,一直是学界持续关注且争议不断的热点话题,学者也在“真”“伪”两种观点之间不停地摇摆,呈现出此消彼长的交替态势。这种现象的产生,主要囿于学者对国博本题跋的真伪持有不同立场。但前文排除了国博本题跋作伪的可能性,并不意味着国博本一定属于王绂画作。从文本与图像互文关系看,对题跋的考察只是作品断代与鉴定一种辅助性的工作,讨论国博本的真伪问题,还必须回到作品本身的视觉结构上来。

图7 《北京八景图诗序》国博本(上)与朝鲜奎章阁本(下)比较

在分析国博本作者归属与真伪之前,需要留意一下可能存在的认知误区。比如,国博本只有王绂“王氏孟端”“中书舍人”钤印而无王绂个人题款,就径直怀疑国博本王绂画作的可靠性。其实,画作有印无款,在王绂作品中并不少见,如王绂《观音图》51同注36,第15册,第73―74页。《潇湘秋意图》52同注36,第32―33页。等都属于此类。再如,讨论国博本图像真伪问题,不能不加甄别就将王绂名下的画作拿来进行风格比较,需要建立起王绂画作的基准作品,以此作为国博本王绂画风比较的基础。并且,《北京八景图》绘制于1414年前后,资加比照的王绂画作也应考虑画作的创制年代,防止因为王绂早晚风格不同而产生认知上的偏差。

王绂(1362―1416),字孟端,号友石生、九龙山人,无锡人。《明史·艺文志》述其“博学,工歌诗,能书,写山木竹石,妙绝一时”。53同注20,卷二百八十六,第7337页。仕途早期因受胡惟庸案牵连,谪戌山西19年。建文元年(1399),归隐无锡九龙山。永乐元年(1403),王绂再度“以善书供事文渊阁”,参与《永乐大典》编撰工作。永乐十年(1412),王绂升任中书舍人。永乐十四年(1416)二月,王绂病逝于北京。从1403年到1416年这段时期,王绂创作了大量绘画作品,如《山亭文会图》54参见台北故宫博物院编,《(台北)故宫书画图册》第6册,1991年,第35―36页。(1404)、《斋宿听琴图》55《斋宿听琴图》未见传世,王绂及翰林官员跋语见[清]卞永誉撰,《式古堂书画汇考》,卷二十六,浙江人民美术出版社,2012年,第2096―2099页。(1405)、《万竹秋深图》(1410)、《潇湘秋意图》(1412)、《观音图》(1414)等。1409―1410年、1413―1416年,王绂曾两次陪同明太宗朱棣北巡,56[明]胡广撰,《徵事郎中书舍人王孟端墓表》,同注32,第175页。“北京八景”自然是其诗、画创作的主题之一。鉴于王绂在《北京八景图》创作活动中同时扮演了诗文创作与丹青图画的双重角色,故讨论国博本图像的真伪及作者归属问题,王绂的诗文是一个重要的切入点。

国博本卷后诗跋,并没有题录王绂本人的诗作。其诗在《王舍人诗集》与《北京八景图诗》张光启刻本中皆有收录,只是两者稍有不同(表5)。衣若芬依照《王舍人诗集》“北京八咏”部分诗文,将其与国博本八景图像进行对读,以此讨论王绂绘制《北京八景图》的可能性。在她看来,王绂诗文相对于他人诗文最合于画面的表现。这是一个重要的观察。不过,她因怀疑国博本跋文与钤印的真实性,故而认为“‘北京八景图’的图象构成依据或参考了王绂的诗作,这或许是画作题名王绂所绘的原因之一”。57同注10,第293页。衣若芬这一推论,暗含并迎合了她对国博本并非王绂真迹或副本的基本立场。从王绂的诗画才能及其作为“中书舍人”的职责看,王绂无疑是绘制《北京八景图》的当然人选。前文已经提及国博本文本与图像的二元关系,指出馆阁诸公之诗作并不是北京八景图像的题画诗。但这个总体性看法,并不适用于王绂本人。仔细考察王绂“北京八咏”诗文,更像是《北京八景图》所作的题画诗(图8)。“居庸叠翠”题诗,除了描写居庸关作为帝国重要关口外,亦强调其“峰峦叠翠”“高耸青霄”的周遭环境,并在视觉上加以表现。“玉泉垂虹”题诗,诗文中“遥望”与“近听”不同的视听感受,全部落实到画面之中:远处,玉泉飞泻犹如垂虹;近处,水流潺潺犹如山雨淅淅。“琼岛春云”题诗,描写了万岁山云气浮空、玉几炉烟、氤氲五彩的景象。图中春云绕于山腰,犹如五色环绕的“禁闱”。“太液晴波”题诗,楼台碧波,秋水长天,皆入画中。“西山霁雪”题诗,雪满西山,冰泮水生。画中山房中人,清晓凭栏远眺,文图意象契合。“蓟门烟树”题诗,蓟门之外,柳树人家,酒斾风起,一派物华春意。“卢沟晓月”题诗,鸡声残月之时,卢沟桥上已是人马喧腾。“金台夕照”题诗,千古高台,拌以西风寒鸦,可谓文图互释的佳例。

表5 王绂 北京八景 诗文刻本对照表

图8 王绂“北京八咏”诗文中的八景图像再现

图9 《北京八景图》国博本与王绂《万竹秋深图》画风比较

图10 王绂《观音图》(本幅)

上述对王绂“北京八景”诗画关系的考察,虽然还不能径直将国博本八景图像视为王绂真迹,但至少可以表明国博本是基于王绂《北京八景图》风格的一种摹本。至于国博本是否属于王绂本人绘制的画作,还得依赖于更进一步的风格分析。画史中的王绂形象,以诗书画见长,尤以墨竹著名。《明画录》述其“永乐间,以墨竹名天下,得石室、橡林遗法,评者谓能于遒劲中出姿媚,纵横外见洒落。盖由方寸间具有潇湘淇澳,故不觉流出种种臻妙耳”。58[清]徐沁撰,《明画录》,卷七,《墨竹》,华东师范大学出版社,2009年,第145页。王绂绘画多宗元人,其墨竹深得文同、吴镇三味。其与永乐馆阁诸公交游,也常以画作酬应。同僚好友王直《墨竹卷引》跋曰:“永乐初,予取进士入翰林,与毗陵王孟端相好。孟端善写竹,遇佳纸笔辄为予写之,不少吝然,往往为亲友取去,予恃有孟端亦不甚惜也。”59[明]王直撰,《抑庵文后集》,卷二十三,同注32,第1241册,第900页。现藏于美国弗利尔博物馆的《万竹秋深图》,是王绂1410年为友人俞行简道人所作的墨竹作品。卷后有王绂题跋:“其韵度虽不能尽合古人绳墨,然一种林野散逸之气出自家意思者似亦可取。俞君天趣甚高,鉴赏之余,其必舍形似而得于骊黄牝牡之外矣。”60此跋文见[清]高士奇撰,《江村销夏录》,卷一,辽宁教育出版社,2000年,第59页;[清]卞永誉撰,《式古堂书画汇考》,同注55,第2099页;[清]张照等编,《石渠宝笈》,《秘殿珠林石渠宝笈合编》第2册,上海书店,1988年,第1016―1017页。这种对绘画形似再现的超越,反映出王绂文人画的观念与意趣。这也是王绂不以“善画”而是以“善书”入选文渊阁的主要原因。作为王绂晚期绘画真迹,《万竹秋深图》无疑为国博本的画风分析提供了可靠标本。由于南京、北京在自然环境上的差异,国博本中的八景图像并没有出现王绂画作中惯常的墨竹题材,这为两者的风格比较带来一点缺憾。不过,从山水表现手法看,两者在水纹、山石、坡岸水渚等方面多有共通之处(图9)。中国画水纹素有十二画法之说,但王绂画水独辟畦径,不以古人程式为圭皋。其水纹以淡墨作笔,中锋长线,舒展流畅而又起伏不定。整个水面既重重叠叠又繁而不乱,体现出很好的韵味与节奏感。坡岸水渚是江南水乡景观,在《万竹秋深图》中,王绂多以淡墨拖染,墨色秀雅清润。水渚之上,间以逸笔丛草。画面显得空明开阔,意境悠远。国博本“琼岛春云”,其坡岸水沚多以干笔皴写,信笔作草。画面更显浑重苍茫,呈现出北方山水特质。山石画法独特新颖,其最大的特点,就是采用对比来形塑岩石的形体。在王绂笔下,其山石造型与空间处理是高度写实性的。先用粗笔勾勒岩石轮廓,然后通过明暗、浓淡交错的墨笔来表现三维空间块面,并通过皴擦点染在不同块面之间建立统一而又动态的平衡。

图11 《潇湘秋意图》“平沙落雁”(上)与“远浦归帆”(下)

现藏于辽宁博物馆的《观音图》卷,是王绂1414年创制的画作。该卷纸本水墨,纵25.1厘米、横1153.0厘米。该卷左侧是王绂以钟王楷法书写的《金刚经》全文。书风清雅俊逸,古意焕然,与《万竹秋深图》卷后王绂书跋风格十分契合,当为王绂真迹无疑。该卷右侧画幅部分,绘一观音坐像,观音右前侧为一童子,双手合十,皆置于竹石构筑的自然空间中(图10)。对照其坡石、山峦画法,与国博本八景图像如出一辙。比如,岩面的明暗处理,暗面多以浓墨点苔并缀以兰草,阳面多靠墨中水分控制色度,阳白而阴黑,形成浓淡有致的空间肌理效果。山峦峰岩表现,多用淡干墨长线勾勒,皴擦点染,随山势而动,墨色淡雅简洁,疏爽秀润。王绂对山峦峰石处理手法,主要来自王蒙的影响。其披麻解索皴法顺山体而下,笔墨纵横,气脉贯通。章昞如《故中书舍人王孟端公行状》述其“不由师授而卓绝过人”61[明]章昞如撰,《故中书舍人孟端王公行状》,同注32,第1237册,第173页。,所言不虚。然而,王绂山水画法虽多有王蒙山水法度,但其所传达的造景气氛却有微妙而重要的区别。王蒙的山水画虽然构图饱满,密而不塞,充满着勃勃生机,但画面传递出来的动势给人以一种潜在的压迫感,似乎主导着人的活动范围。王绂的山水画,诚如李嘉琳所指出的,自然景观与人之间建构了一种独特的亲和关系。62Kathlyn Liscomb,“Wand Fu’s Contribution to the Formation of a New Painting Style in the Ming Dynasty”,Artibus Asiae,Vol.48,No.1/2,1987,p46.前景常常被放大,成为中景或远景表现的视觉物理尺度。山体表现即便拔高或夸大比例,但仍然限制在有限的空间范围中,使之成为自然景观人居环境一个有机的组成部分。王绂山水画,树木形象常常被置于视觉的核心位置。其树干及出枝画法多师倪瓒,古木新梢,清简疏旷,笔意萧然。早在洪武朝晚期,王绂就已熟练掌握倪瓒这种画法。如洪武三十一年(1398)王绂为永昇所作的《乔柯竹石图》63同注36,第31页。,就是以倪瓒乔木笔法绘制的作品。在方闻看来,“王绂堪称是第一位成功仿倪瓒而不为倪瓒画风所惑者”。64方闻著,《心印:中国书画风格与结构分析研究》,陕西人民美术出版社,2004年,第151页。倪瓒标志性的鹿角式出枝法,也成为王绂林木题材惯常的笔法。不过,林木形象在王绂与倪瓒画中的功用并不相同。在倪瓒画中,树木的布陈多出于构图的需要;而在王绂画中,树木不仅仅是出于经营位置的目的,更是用以渲染或传达场景的氛围。与倪瓒多用皴法与渴笔干染不同,王绂往往用侧峰折笔来表现山体造型,线条灵动飘逸,多有飞白的效果。这种对元人山水画风的继承与改造,对其后吴门绘画的兴起起到了承前启后的作用。其弟子陈宗渊、夏昶(1388―1470)、魏天骥、张益、张绪等人,皆传承了王绂文人画图式。其中,尤以陈宗渊的山水和夏昶的墨竹最为显著。文徵明老师沈周对王绂绘画也颇多研究,其在学习临摹王绂绘画过程中,也时时生发出“拙手必不能造及”的感叹。晚明画坛宗师董其昌更将王绂视为吴门画派的开山手,对其画作奉若圭璧。在王绂《万竹秋深图》卷后,有藏家董其昌本人的一段题跋:“此卷余得之玄池家,先贤题跋甚多。一展卷而含烟喷雾,拔石迸天,飒飒然真不翅蛟龙起而风云集也。”65《万竹秋深图》卷后跋文,参见《江村销夏录》,同注60,第61页;《式古堂书画汇考》,同注55,第2101页;《石渠宝笈》,同注60,第1019页。一向自负的董宗伯能对王绂作此高评,可见王绂在画史中的地位与影响力。

王绂创作《北京八景图》之前,亦曾有过“潇湘八景”题材的创作经历。现藏于北京故宫博物院《潇湘秋意图》(图11),是陈叔起与王绂应文士黄性(大学士黄淮之父)之请而绘制的山水组画长卷。卷后有黄性1429年孟夏的一段长跋,提及此画创作的由来与过程:先是黄性请好友陈叔起以“潇湘八景”为主题,择其“可相入者图之”,并为“潇湘秋意”一卷。不料陈叔起作画未就,便一病不起,于1406年仙逝。1412年,黄性携此卷赴京谢恩,故交王绂得观此画,惜其未就,乃“援笔成之”,补绘了“平沙落雁”和“远浦归帆”两景。尽管黄性褒赞“二公所画古澹幽雅而运思深远如出一手”,66但两者的区别还是显而易见的。陈叔起画法多以晕染为为主,少有线条勾勒塑形。王绂画法则强调线条用笔,山石坡岸的处理更有空间感与写实性(图12)。这种处理手法与《北京八景图》国博本完全相同,显示出两者的同源关系。需要提及的是,潇湘八景作为文学品题活动常见的题材,通常是以对仗的方式呈现出来的,即所谓“晴岚”对“暮雪”、“秋月”对“夜雨”、“晚钟”对“落照”、“落雁”对“归帆”。67石守谦著,《移动的桃花源:东亚世界中的山水画》,三联书店,2015年,第78页。由于黄性本人相厌于“夜雨”“秋月”“暮雪”三景,68同注60,第1021页。此卷无法将各段画面与潇湘八景一一对应。不过,王绂的补绘仍然延续了传统文学惯例。这种认知逻辑,同样体现于王绂“北京八景”诗画创作中。

作为一种文学品题,“北京八景”由“燕山八景”或“神京66 《潇湘秋意图》卷后跋文,参见《石渠宝笈》,同注60,第1021页。八景”转衍而来。金元时期,诚如胡广“北京八景图诗序”所言,文人士夫间尝以“燕山八景”赋咏。从1431年张光启刻本可知,永乐馆臣们题咏“北京八景”虽然有意识地“间更其数字”69比如“居庸迭翠”更为“居庸叠翠”、“琼岛春阴”更为“琼岛春云”、“太液秋波”更为“太液晴波”、“蓟门飞雨”更为“蓟门烟树”。,但仍保留了北京八景的对仗关系和先后顺序。李嘉琳最早讨论了这一现象,她注意到邹缉对北京八景品题所作的细微修改,流露出对景观所处时间和气候状况重视程度的下降。70同注4,第132页。承其余绪,衣若芬进一步讨论了“北京八景”名称的由来及其在不同时期品题的变迁。71同注10,第287―291页。鉴于《北京八景图》祖本与国博本在处理八景序列方面存在明显的不同,故有必要对各景之间的逻辑关系继作分析。《北京八景图》祖本各景序列,“居庸叠翠”和“玉泉垂虹”分列第一、第二。据杨荣注疏,两景在北京郊区西北方向,景观环境皆以山、水为要。其中,居庸关去京城九十里,“两山夹峙一水”,战略位置十分重要。玉泉则在宛平县西北三十里,因“山有石洞三”皆有泉涌得名。由山及泉,再由泉及水,便是“琼岛春云”与“太液晴波”。此两处景观皆是皇城内宫城外的人造花园,其与“玉泉垂虹”的联系,可从王绂“天潢低映广寒殿,地脉潜通太液池”诗句中得到体现。据杨荣注文可知,琼华岛(即北海)和太液池分置于“广寒殿”东西两侧,其水域正是源自玉泉的地下水。如果说前四景的视点逻辑是从京城外转移到皇城内,那么,后四景的视点又从皇城内移到了京城外。第五景“西山霁雪”在京城西偏北,距“玉泉垂虹”不远。杨荣注形容其景“争奇献秀佳气郁葱”,至若“大雪初霁凝华积素”,宛若图画。第六景“蓟门烟树”在金元旧城西北老城墙隅门外,此处烟树拂空四时不改,以至于文人士夫多有赋咏。72元朝诗人对“北京八景”或“神京八景”多有赋咏,如陈孚《咏神京八景》,收录于[元]陈孚撰,《陈刚中诗集》卷一,同注32,第1202册,第626―627页;尹廷高《蓟门飞雨》、《卢沟晓月》,收录于[元]尹廷高撰,《玉井樵唱》下卷,同注32,第1202册,第726页。两处景观在人地关系描写上多有相互照应:一处是大雪初霁,晴空万里,一处是雕栏画栋,凌空缥缈;一处是雪山远僻,人迹罕至,一处是游人行旅,往来不绝。最后两景“卢沟晓月”“金台夕照”,同样在风景与人设、历史与现实之间塔起桥梁。卢沟、金台作为金人遗迹,既是借古照今的抒怀对象,同时也形成了从清晓残月到黄昏落日的时空转换。

从“北京八景”蕴藉的人地关系返观王绂《北京八景图》祖本,可知其八景序列乃代表了明初永乐时期文学与绘画一种共享的人文观念,它从一个侧面揭橥了王绂创作“北京八景图”的文化逻辑与视觉机制。然而,这里似乎存在一个悖论:如果说《北京八景图》祖本代表了王绂创作《北京八景图》的本来面目,那么,与祖本八景序列不合的国博本又该如何解释呢?这其中存在两种可能的解释。一种解释,认定国博本作伪。显然,前文已经从国博本文本和图像两个方面进行了剖析,否定了这一假定的可能性。另一种解释,将国博本现存的视觉形态看成是后世全新文化范式下重新剪裁与装裱的结果。对后世“北京八景”相关诗图的历时性考察,也验证了这种解释的合理性。稽考国博本各卷印迹,计有各个时期钤印一百四十余方。在后世藏家钤印中,有“韩世能印”“韩逢禧书画印”“有志三代”“双鹤主人”“伎季主人”“赤松子”“道父”“乾隆鉴赏”“宣统鉴赏”“无逸斋精鉴玺”等骑缝印三十六方,涉及到明代韩世能与韩逢禧父子、清初庄冏生与庄虎孙父子以及乾隆、宣统皇帝等多位藏家。韩世能(1528―1598),字存良,明代著名书画收藏家。作为骑缝印年代最早者,韩世能很可能在其庋藏时期对《北京八景图》国博本进行了重新装裱。相关史料表明,至迟于明代中期,有关八景的诗画创作已经背离了元明以来既定的文化逻辑范式。文徵明(1470―1559)与李东阳(1447―1516)便是典型例子。文徵明1528年作“潇湘八景”诗,其八景序列与对仗关系依次为:潇湘夜雨–洞庭秋月、远浦归帆–平沙落雁、山市晴峦–渔村夕照、烟寺晚钟–江天暮雪。73[明]文徵明撰、周道振校,《文徵明集·增订本》(上册),上海古籍出版社,2014年,第380―381页。该诗是文徵明为《潇湘八景图册》所作的题画诗,不仅八景的前后序列发生了变化,甚至成组的对仗关系也被解构。虽然“夜雨”与“秋月”、“归帆”与“落雁”的对仗组合仍然幸存,但彼此的前后关系也被颠倒了。李东阳干脆解构了“北京八景”固有的数字组合,将其增为十景。其诗作《京都十景》,其序列依次为:琼岛春云–太液晴波–居庸叠翠–西山霁雪–玉泉垂虹–蓟门烟树–卢沟晓月–金台夕照–南囿秋风–东郊时雨,各景前后序列已大为不同。74[清]孙承泽撰,《天府广记》,卷四十四,北京古籍出版社,1984年,第738―740页。这表明至迟在明代中晚期,北京八景的视觉逻辑与文化范式已经发生嬗变。《北京八景图》国博本之视觉形态,或许正是韩世能遵照当时的文化逻辑重新进行裁定和排序的结果。

行文至此,便可以讨论《北京八景图》底本问题了。前文关于祖本问题的分析,曾经提及杨荣跋与胡广序存在些许抵牾之处。据胡广序文的记述,胡广显然收藏过《北京八景图》底本。又据杨荣跋所述,《北京八景图》底本八景图首皆有其注文,且卷后又续作跋。然而,胡广序文中并未提及这一情形。假定杨荣续作跋的底本来自于胡广庋藏的《北京八景图》,杨荣要使之变成本文假定的祖本形态,就必须对胡广“合为一卷”的底本重新装裱,以便添加注文与后跋。显然,这既不可能也无必要。这就意味着除了胡广之外,杨荣本人也同时拥有《北京八景图》另一底本。鉴于国博本的视觉形态与胡广、杨荣分别收藏的底本皆有明显区别,自然属于胡广、杨荣之外的第三个底本。《北京八景图》三个底本的存在,质疑并打破了中国书画史研究关于“祖本”和“副本”的既定逻辑,为书画史“双胞胎”或“多胞本”研究提供了新思路。“副本”与“底本”的不同在于:前者预设了一个“原生”文本,后者则强调多文本共存形态。通常情况下,对应于“原本”的“副本”往往受困于真伪问题。而“底本”概念的使用,既不会扭曲不同底本之间的共存关系,亦可以摆脱了真伪问题的无谓纠缠,更可能揭橥问题的实质。

事实上,从明代初中期画史文献记载看,同一题材绘制多个底本不乏成例。如永乐二十年(1422)举行的西城雅集活动,十七位翰林官员聚于位于西城的陈敬宗家,由杨士奇发起和韵作诗,最后集诗于一卷,名为《西城宴集诗》。杨士奇在序言中说:“诗成稡为一卷,余序其所由来于简首,各录一本藏于家,后之人不有观之而兴慕者乎?”75[明]杨士奇撰,《西城宴集诗序》,同注41,第75―76页。同样的情形,亦见于正统二年(1437)杨荣在家举办杏园雅集活动。宫廷画家谢环特为参加雅集活动的九位馆臣分别绘制了《杏园雅集图》。76赵晶撰,〈镇江本《杏园雅集图》若干问题新探〉,载《美术研究》2020年第5期,待刊稿。黄佐《翰林记》曾言及此事:“正统二年三月,馆阁诸人过杨荣所居杏园燕集,赋诗成卷,杨士奇序之,且绘为图,题曰:杏林雅集。预者三杨二王、钱习礼、李时勉、周述、陈循与锦衣卫千户谢庭循也。荣复题其后,人藏一本,亦洛社之余韵云。”77[明]黄佐撰,《杏园雅集》,同注44,第352页。《杏园雅集图》多个底本流传至今,仅见于镇江本和大都会本,其余皆不知所踪。凡此种种情形,或许正是国博本作为王绂《北京八景图》多种底本之一得以幸存的另案佐证。