基于核心素养的新人教版高中化学教材编写特点研究

王小梅 严文法 李彦花 刘雯

摘要: 《普通高中化学课程标准(2017年版)》是新教材编写的依据,新教材既是教师进行教学和学生进行学习的主要载体,也是发展学生化学学科核心素养的重要载体。以必修(第一册)第一章“物质及其变化”为例,从化学学科核心素养的角度对新人教版高中化学教材进行研究。研究发现,人教版高中化学新教材具有重视栏目设计、凸显核心素养、重视化学史、重视习题的情境性等编写特点。

关键词: 化学教材; 物质及其变化; 化学学科核心素养

文章编号: 10056629(2020)10000806

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

《普通高中化学课程标准(2017年版)》(以下简称新课标)凝练了化学学科核心素养。高中化学教材是教师教学的主要载体,是学生的学习对象,是理解课程内容并达成课程目标的媒介[1]。随着新课标的颁布,教材进行了相应的修订,教材的修订对教师和学生来说既是机遇也是挑战。以2019年出版的新人教版高中化学必修(第一册)教材[2](以下简称新教材)第一章“物质及其变化”为例,研究高中化学新教材的特点,理解以学生化学学科核心素养发展为主旨的教材编写意图与思想方法。

1 新教材化学学科核心素养呈现的具体分析

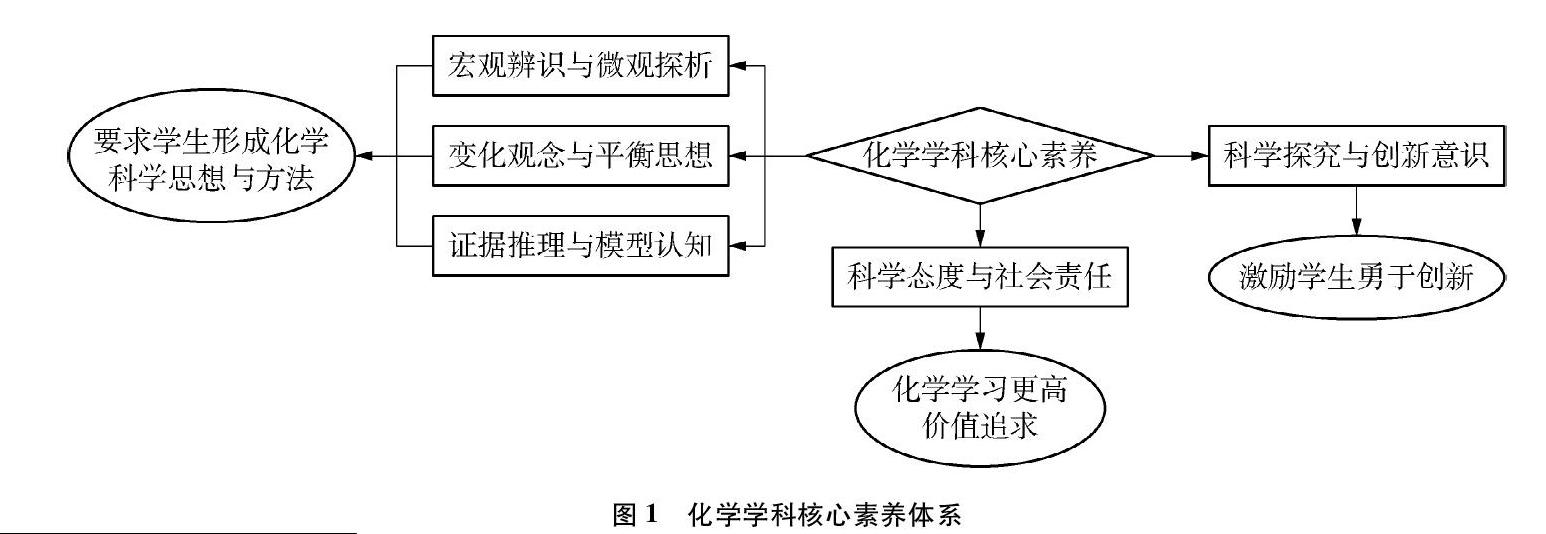

化学课程目标从“三维目标”走向了“核心素养”。“三维目标”强调学生在知识与技能、过程与方法以及情感态度与价值观三个方面得到统一和谐发展,而“核心素养”强调学生形成正确的价值观念、必备品格和关键能力[3]。化学课程内容由知识、技能和方法导向转变为以学科核心素养为导向,强调学科核心概念。化学学科核心素养包括5个方面;这5个方面立足高中化学学习过程,各有侧重,相辅相成[4],见图1。

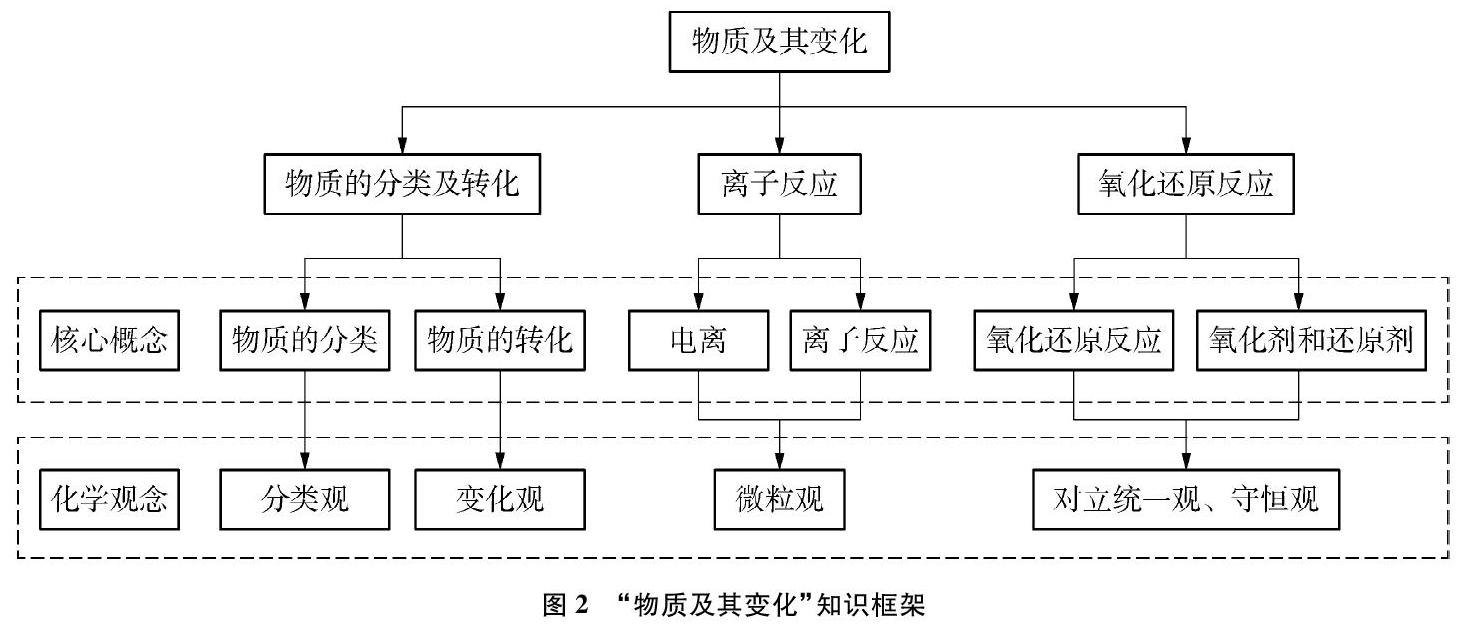

新教材第一章“物质及其变化”由“物质的分类及转化”“离子反应”“氧化还原反应”内容组成。“物质及其变化”是化学课程的重要内容,对学生化学核心素养的培养具有重要的作用,其中物质的分类、物质的转化、电离、离子反应、氧化还原反应等核心概念能使学生形成基于元素化合物知识的学科素养。通过对“物质及其变化”内容的学习,学生能够主动构建分类观、转化观、微粒觀、元素观等相关化学观念,见图2。

1.1 “宏观辨识与微观探析”素养呈现分析

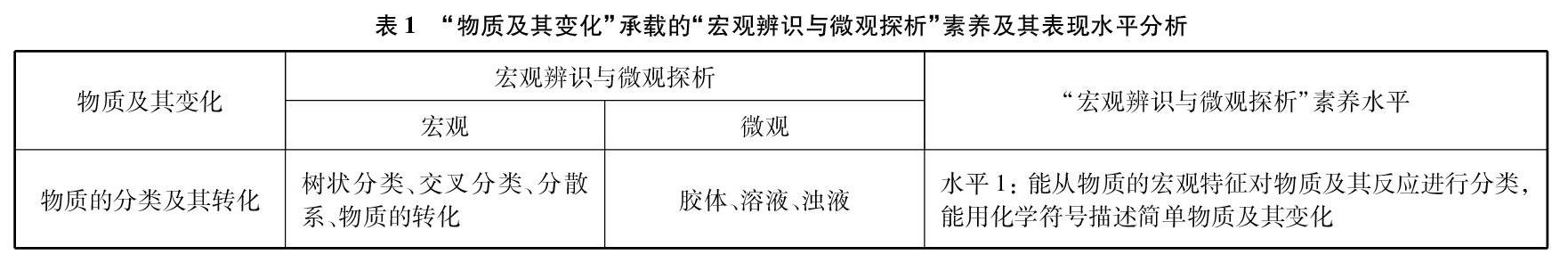

化学大多数研究是从“宏观现象”深入到“微观本质”,运用“符号”描述物质性质及其变化规律。“宏观辨识与微观探析”能从不同层次认识物质的多样性,并对物质进行分类,能从宏观与微观相结合的视角分析解决实际问题[5]。

新教材“物质及其变化”这章内容的编排主线为宏观的“物质分类及其转化”、宏观现象与微观本质相结合的“离子反应”、宏观与微观视角下的“氧化还原反应”。“第一节 物质的分类及转化”通过设计“物质的分类”和“物质的转化”两节知识点,试图使学生更好地了解某类物质的性质以及不同类别物质之间的转化关系。通过“物质的分类及转化”这节内容的学习,学生能从不同方面认识到物质的多样性,了解在一定条件下各类物质之间的相互转化关系,并确定制取某类物质的可能方法,从而解决实际问题。“第二节 离子反应”则尝试引导学生通过宏观物质的导电现象归纳出导电物质的特征以及类别,并尝试引导学生能够从离子的微观视角理解导电原因及其水溶液中的反应实质。通过将物质宏观现象与微观结构相结合,能够帮助学生更好地理解同类物质(电解质)的共性和不同类物质(酸、碱、盐)性质差异的原因。“第三节 氧化还原反应”尝试从初中阶段得失氧的角度定义氧化反应、还原反应入手,引导学生从宏观(化合价)与微观(电子)、质(有化合价升降、有电子转移)与量(得失电子守恒)两个视角揭示其本质,从而帮助学生建立氧化还原反应的认知模型。“物质及其变化”这章内容将宏观现象、微观本质以及符号表征相结合,使晦涩难懂的知识更加容易理解,降低了学生自主学习的困难,促进学生“宏观辨识与微观辨析”核心素养的发展。依据新课标化学学科核心素养的定义以及水平划分和学业质量水平,对“物质及其变化”所承载的“宏观辨识与微观探析”素养及其表现水平进行了分析,见表1。

1.2 “变化观念”素养呈现分析

化学通过组成、结构的研究探寻化学变化规律,认识物质与物质之间可以转化。“变化观念”能认识物质是运动和变化的,知道化学变化需要一定的条件,并遵循一定规律[6]。

“物质及其变化”这章内容主要是让学生了解化学变化需要一定的条件和遵循一定的规律。“第一节 物质的分类及其转化”试图通过对物质的性质了解,使学生能够认识到化学变化可以实现物质之间的转化,在“物质的转化”过程中,深刻体会元素守恒规律。“第二节 离子反应”通过设计“电解质的电离”和“离子反应”这两个知识点,试图让学生能够认识到物质是运动和变化的;而通过设计“离子反应发生的条件”这一知识点试图使学生认识到化学变化需要一定的条件并且遵循一定的规律。“第三节 氧化还原反应”尝试引导学生能够理解到含有不同价态的同种元素的化学物质可以通过氧化还原反应进行转化。本章中“物质的转化”“电离和离子反应”“氧化还原反应”这些核心概念的设计能够帮助学生理解变化观念核心素养,加强元素观念的形成。对“物质及其变化”所承载的“变化观念”素养及其表现水平进行了分析,见表2。

1.3 “证据推理与模型认知”素养呈现分析

“证据推理与模型认知”强调具有证据意识,能基于证据提出可能的假设,能建立认知模型,并运用模型揭示现象的本质和规律[7]。

“第一节 物质的分类及其转化”通过设计“物质的分类”知识点,尝试通过对同类物质的一般性质进行概括培养学生的概括思维,引导学生运用分类的方法发现同类物质及其变化规律并预测其性质及可能发生的变化;而知识点“物质的转化”则引导学生依据物质的性质以及元素守恒定律,合理推出物质与物质之间的相互转化。“第二节 离子反应”首先设计了物质的导电性实验以及物质的分类标准,引导学生理解电解质的定义,并进一步设计问题引导学生对物质导电的原因进行微观视角的分析、推理,从而得出电离理论模型。“第三节 氧化还原反应”试图引导学生从得失氧和化合价升降的宏观视角过渡到微观视角电子得失(或偏移偏向)的迁移、推理,明确氧化还原反应的本质和规律。对“物质及其变化”所承载的“证据推理与模型认知”素养及其表现水平进行了分析,见表3。

1.4 “科学探究与创新意识”素养呈现分析

化学是以实验为基础的学科,要求学生能根据教材中的问题设计简单的实验方案,完成实验操作,观察、记录以及发现并提出需要进一步研究的问题。“科学探究与创新意识”强调学生能从问题和假设出发进行实验探究[8]。

“第一节 物质的分类及其转化”通过设计“物质的分类”知识点,引导学生通过简单的实验方案来进行浊液、溶液和胶体的区别,从而了解丁达尔效应。“第二节 离子反应”首先通过提出“湿手为什么容易触电”这一生活常识问题,引导学生设计实验探究哪些物质容易导电,总结归纳出常见导电物质以及电解质的定义,帮助学生从宏观实验现象和微观实质以及符号表征来解释导电的原因,从而能够深刻地理解电离理论;然后通过设计Na2SO4稀溶液与BaCl2稀溶液实验,引导学生探究溶液中的离子反应的实质。“第三节 氧化还原反应”则通过引入一些实际的综合性环境问题设计实验方案,引导学生基于实验事实得出结论,提出合理的解决方案,培养学生科学探究素养。对“物质及其变化”所承载的“科学探究与创新意识”素养及其表现水平进行了分析,见表4。

1.5 “科学态度与社会责任”素养呈现分析

化学与人类的生活以及生命科学、环境科学等密切相关,化学对生活的影响、环境的保护至关重要,但化学物质对环境也有一些负面影响。“科学态度与社会责任”强调化学对人们日益增长的美好生活需要具有重大贡献;同时也要具有节约资源、保护环境的可持续发展的意识[9]。

“第一节 物质的分类及其转化”首先通过设计“物质的转化”知识点,试图通过物质之间的转化,引导学生认识可以将污染环境的物质转化为无毒无害的化学物质,体会物质及其转化的重要价值;其次通过引入科研工作者研究物质转化的规律和控制手段、实现物质的人工转化的方法、与生活和环境中的化学过程实现调控等相关的化学与职业等,激发学生对科研工作的浓厚兴趣。“第二节 离子反应”通过设计“电解质的电离”和“离子反应”两节知识点,对物质的制备和分离、以及物质的提纯和鉴定等至关重要,以及在消除环境中的污染物等方面应用广泛,引导学生会运用离子反应知识,来解决相关化学问题。“第三节 氧化还原反应”通过设计“氧化还原反应”和“氧化剂和还原剂”两节知识点,引导学生知道氧化还原反应广泛存在于我们的生活和生产中,例如金属的冶炼、燃料的燃烧、植物的光合作用,以及食物的腐败、钢铁的腐败以及汽车尾气的排放等[10]。化学变化对生活和生产中可能同时具有正、负两个方面的影响,引导学生应该掌握化学变化的规律,就有可能做到趋利避害,更好地为社会的发展服务。对“物质及其变化”所承载的“科学态度与社会责任”素养及其表现水平进行了分析,见表5。

2 新版教材編写凸显核心素养的特点

2.1 重视栏目设计

新教材内容编写充分依据新课标,以发展化学学科核心素养为主旨,增设了与化学学科核心素养相关的栏目,例如“方法导引”“化学与职业”“思考与交流”等。其中,在“方法导引”栏目中介绍了分类和模型的方法,运用分类方法,可以发现物质及其变化的规律,预测物质的性质及可能发生的变化;而通过运用模型可以对化学现象进行描述、解释和预测,揭示现象的本质和规律。通过分类和模型方法的学习,能够帮助学生发展“变化观念”和“证据推理与模型认知”的核心素养。在“化学与职业”栏目中,则介绍了化学科研工作者的工作性质和成为化学科研工作者的必要条件,并强调了化学科研工作者在推动人类社会可持续发展中的重要作用,激励学生从事化学科研工作,发展学生“科学态度与社会责任”的核心素养。在“思考与讨论”栏目中则设计了汽车尾气系统中的催化转化器的工作原理,通过将氧化还原反应的基本原理应用到尾气污染这一社会议题的解决中,发展学生将化学知识应用到真实情境下的实际问题解决能力,发展学生“科学态度与社会责任”和“科学探究与创新意识”核心素养。

2.2 重视化学史

新课标重视化学史在培养学生化学核心素养中的价值,并将化学史作为重要的情境素材[11]。新教材内容编写时重视化学史素材的运用,在“物质及其变化”这一章设计了两处化学史相关的内容,分别是电离模型和氧化还原反应概念的发展,其中电离模型的发展史设计在了“方法导引”的模型方法的介绍中,而氧化还原反应概念的发展则设计在了“科学史话”栏目中。在教材中设计知识相关的化学史,有助于发展学生的核心素养并增进学生对科学本质的理解[12]。

2.3 重视习题的情境性

化学习题是化学教材的重要组成部分,对学生构建核心概念、实现化学学科核心素养的发展具有引导意义[13]。新教材的课后习题更加注意情境的运用,强调情境与化学问题的有机融合。“第一节 物质的分类及转化”习题,旧版教材直接给出10种物质进行分类,而新教材中则是通过提供一段科普短文,对科普短文中出现的化学物质进行分类。“第二节 离子反应”习题,增加了一些真实情境的问题,例如以牙膏为例来探究碳酸钙的实验制备方案,选择更优的方案。“第三节 氧化还原反应”习题,增加了高温下铝粉与氧化铁反应可以焊接钢轨的真实情境,来分析化学反应原理,以及以氢化钠和高铁酸钾为情境,考查学生对氧化还原反应本质的理解。新教材的习题设计更加注重情境性、开放性、创造性,提高学生创新性地解决问题的能力。

3 讨论

新课标中的教材编写从编写指导原则、内容选择、内容编排与呈现、物理形态设计等方面给出了具体建议[14]。人教版新教材能较好地体现新课标给出的这些建议。

从编写指导原则来看,新教材以发展化学学科核心素养为主旨,以学生具体的化学学科核心素养的发展为导向。例如“物质及其转化”,新教材精心选择具体科学内容,增设了与核心素养有关的栏目,较好地契合了编写指导原则;而从内容的选择来看,新教材选择了有助于学生建构化学核心观念、形成化学学科认识能力的概念与原理等知识。例如“物质及其变化”这章内容引入了“同素异形体”“酸性氧化物”“碱性氧化物”,增加了“物质的转化”,包括“酸、碱、盐的性质”和“物质的转化”等内容,这些概念的引入,有助于学生主动构建化学核心概念。而从内容的编排与呈现上来看,新教材重视化学知识的结构化,凸显化学核心概念的引领作用。例如“物质及其变化”这章内容从宏观与微观相结合的视角研究物质的组成、结构以及性质,以揭示物质性质的本质和规律,促使学生建构和形成学科的核心观念。

新教材内容以及习题与运用都采纳了新课标的建议和意见,其中教材内容重点围绕化学学科核心素养的5个方面来选择编排,注重化学学科核心素养的培养。不管是在化学教材内容的选择还是在化学习题的设计,都重视情境素材的运用以及情境的创建。教师在加工教材时,应该以学科核心素养为导向,聚焦学科核心概念,合理运用化学史,创设真实问题情境,体现知识的素养发展功能。

参考文献:

[1][5][6][8][10][11][14]中华人民共和国教育部制定. 普通高中化学课程标准(2017年版)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2018.

[2]王晶, 毕华林主编. 普通高中教科书·化学必修第一册[M]. 北京: 人民教育出版社, 2019.

[3][4][13]房喻, 徐端钧. 普通高中化学课程标准(2017年版)解读(第1版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2018: 9, 54~62.

[7]吴星. 对高中化学核心素养的认识[J]. 化学教学, 2017, (5): 3~7.

[9]王卫, 张忠孝. 基于核心素养“科学态度和社会责任”培养的教学设计——以人教版必修2“环境保护和绿色化学”为例[J]. 化学教学, 2019, (3): 46~49.

[12]严文法, 王小梅, 李彦花, 新课标视域下化学史的科学本质教育功能研究[J]. 化学教学, 2020, (1): 3~7.