生态系统理论视域下的流动青少年抗逆力影响因素及其作用机制*

史丰源 ,高云娇

(1.华中科技大学 社会学院, 湖北 武汉 430074;2.武汉理工大学 法学与人文社会学院,湖北 武汉430070)

一、问题的提出

改革开放以来,我国工业化、市场化快速发展,大量农村人口涌向城市,产生了数量庞大的流动人口。20世纪90年代以来,家庭式流动趋势明显,大量农村青少年随父母流入城市,出现了常住化和扎根化的特点[1]。根据我国2010年第六次人口普查统计,17周岁及以下的流动青少年规模为3 581万[2]。城乡二元户籍制度带来的不公平的社会福利、巨大的城乡社会文化差异以及频繁的地域流动使流动青少年的成长环境遭到不同程度的损坏,使其在身心健康发展、学校和社会适应等方面面临种种挑战[3]。

尽管流动青少年在成长中面临种种风险,但研究发现,大部分流动青少年适应状况良好,并未筛选出心理行为问题[4],展现出抗逆力。抗逆力一般定义为个体虽然身处困境,但依然能积极适应且没有明显的发育迟缓和心理行为问题[5]。抗逆力不是一种个人特质,而是个人所处生态环境中各系统层面的风险因素和保护因素相互博弈的过程[6]。

自20世纪70年代兴起以来,抗逆力研究引起了全世界对困境儿童的关注,而我国对抗逆力的研究起步较晚,相关实证研究仅有十多年历史。在这些实证研究中,流动青少年群体成为重点研究的对象[7]。目前抗逆力研究常从社会支持视角进行分析,往往只考察个人和家庭层面的保护因素对抗逆力的直接影响,而很少运用生态系统视角研究各个系统层面的风险因素与保护因素相互作用的过程[7-8]。基于上述考虑,本文通过对武汉市402名流动青少年的调查,从生态系统视角探讨个人、家庭和外部环境因素对流动青少年抗逆力的影响机制。

二、文献回顾

对抗逆力的研究常常伴随着对生态系统理论的讨论,其中一个重要原因便是抗逆力与生态系统理论密切相关。生态系统理论强调个体的发展存在于其所处的一系列环境系统之中,且受到个体与环境相互作用的影响[9]。抗逆力研究从关注个人特征逐步过渡到人与环境相互作用[10]。已有研究发现,影响抗逆力的风险和保护因素主要来自三个层面,即个人、家庭和外部环境层面。

不同学者试图探讨与青少年发展有关的个体与环境因素。首先,影响抗逆力的个体因素主要有学习压力、学业投入以及个人文化价值取向。由于户籍制度限制,大量流动青少年不得不在教学质量相对较差的民办或公立学校接受教育。学校教学资源不足、频繁的流动以及父母监管不力等原因导致流动青少年面临较大的学习压力[11]。学习压力带来的最直接的表现就是青少年自信心受挫,情绪低落,抗逆力不足[12]。另外,大量研究表明,学业投入与个人抗逆力成正相关,对学业投入多的青少年通常拥有优异的学业成绩[13-14]、积极的社会适应能力[15]和较少的偏差行为[16]。

早在1961年,Kluckhohn等就提出个人文化价值取向的定义[17],即复杂但确定的解决普通人际问题相联系的模式化原则,对人类行为和思想起着指示与引导作用,主要包括个人主义和集体主义两种取向[18-19]。传统儒家思想强调集体利益至上,但随着改革开放的深化,我国与世界各国的文化交流日益频繁,当代中国青少年的文化价值确立过程伴随着多种不确定的文化因素。从经验上看,中国传统的价值取向可能已经不再是当代青少年的必然选择。关于个人文化价值取向对抗逆力的作用机制,目前存在两种观点:一种以“社会联系理论”为代表[20],认为青少年抗逆力与社会联系有关,集体主义文化中,个人与社会的联系较强,个体对他人有更多的依恋,越轨将付出更高的成本。因此,具有集体主义倾向的青少年可能更遵从社会规范、有更多亲社会行为[21]。另一种观点以“社会认同理论”为代表[22],该理论认为,当鼓励暴力的价值观和规范在群体中广泛传播时,具有集体主义文化取向的成员更容易将群体的暴力规范和态度内化,采用暴力行为是保护其在群体中社会身份的一种方式[23]。因此,集体主义文化取向并非在所有情景中均可促发个体的亲社会行为,而需要针对具体情境分析其对个人心理行为的影响。

其次,作为青少年成长最初和最重要的环境,家庭与青少年的健康发展关系最为密切。帕森斯认为,家庭是养育孩子的最基本的社会组织或社会制度,家庭生活经历对孩子的成长和成年后的生活机遇具有至关重要的影响。这些影响因素包括亲子依恋、父母虐待和负面家庭事件等[24]。科尔曼将父母与子女之间的纽带关系称作是一种“社会资本”,并认为这是影响青少年人力资本发展的关键因素[25],实证研究表明,良好的亲子关系有利于青少年提升社交能力[26]、形成积极的自我概念[27]以及减少情绪和行为问题[28]。当遇到困难时,青少年可以从父母那里获得帮助,习得解决问题的能力[15]。而遭受父母虐待的青少年往往伴有学习障碍、社交障碍、人格障碍[29]等问题。迁移导致流动父母面临巨大的压力,比如贫穷、恶劣的居住环境、社会排斥等,流动父母由于压力更可能虐待子女[30-31]。负面家庭事件使得青少年更加脆弱,同时增加了其反社会行为和不适感[15]。

最后,学校和社区是青少年社会化的重要场所,其质量对青少年的发展有着重要影响[32],影响抗逆力的外部环境因素主要集中在学校和社区场域。学校层面的影响因素主要包括欺凌行为、欺凌受害以及不良师生关系,而社区层面的影响因素包括社区集体效力和社区无序。青少年不良行为与身心健康问题往往与欺凌行为和欺凌受害相伴而生[33]。已有研究表明,具有欺凌行为的青少年外化行为更多、学习成绩更差,师生关系更糟,而欺凌受害的青少年则表现出内化行为,如抑郁、自卑和孤独等[34]。Xu等研究了既欺凌同辈又被同辈欺凌的青少年,发现他们比普通青少年更加活跃,但是缺乏自信和亲社会行为[35]。另外,良好的师生关系是促进青少年抗逆力的重要因素。与老师关系较好的青少年反社会行为较少,同时学习成绩和行为表现更佳[15]。相比之下,师生关系不良的青少年缺乏社会控制和社会支持,也更容易参加不良朋辈活动[36]。在社区层面,集体效力高的社区有助于青少年实现适应和发展[37-38],而无序的社区公共资源较少,暴力、物质滥用等状况较多,对青少年身心健康带来了不良影响[6],如Evans等研究发现,生活在无序社区的青少年更容易深陷情绪困扰之中[39]。

以上研究虽为我们呈现出一幅个人、家庭和外部环境中的各种因素如何单独影响青少年抗逆力的图景。然而,在现实生活中,青少年会受到不同生态系统的合力影响,仅仅考察各个生态系统层面上各影响因素对抗逆力的作用并不足以理解抗逆力的形成机制。大量研究表明,生态系统中长期累积的保护和风险因素共同作用于个体抗逆力[40]。在外部风险较低的情况下,个人优势显著促进了青少年的抗逆力[41]。然而,当面对庞大的系统风险时,环境风险导致的负面影响远远超过个人优势的保护作用,个人优势不复存在,个体将采取消极的因应方式[42-43]。这表明个人优势需要其他系统资源的支持,尤其来自家庭成员、老师和朋辈的支持,才能有效弥补或缓和生态系统风险带来的负面影响[38,44]。

为了进一步研究抗逆力的生成机制,一些学者提出了抗逆力研究框架,主要有补偿模型和交互模型[45]。补偿模型指保护因素,和风险因素对抗逆力产生直接影响,同时保护因素的正向影响抵消风险因素的负面作用,增强了个体社会适应的可能性[46]。交互模型指保护因素与风险因素相互作用,减轻风险因素对个人发展的负面影响[47],且两种因素的交互作用存在于个体生理、心理以及宏观社会文化等多层系统[48]。

纵观以上文献,当前关于抗逆力的研究大多基于现代西方社会,以中国社会为背景的此类研究至今较少,而源于西方国家的经验能否适用于我国,需要进一步研究。此外,既有研究大多探究各个生态系统维度影响抗逆力的单个因素,而忽视风险的累积效应,较少研究累积风险对抗逆力的影响。综上所述,本文基于抗逆力理论模型,以生态系统理论为视角,探讨流动青少年在个人、家庭以及外部环境层面上影响抗逆力的因素,同时考察累积保护因素和风险因素的互动机制,试图揭示各个层面的保护因素积累到何种程度才能抵消环境层面累积的风险、促进流动青少年抗逆力的发展。

三、研究方法

(一)研究对象

本研究的调研地点为湖北省武汉市。湖北省流动青少年占全国流动儿童的3.16%,达113万人[2]。本研究采用分层整群抽样方法,在2017年10月到11月间进行了调研。首先,从武汉市7个中心区(江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、洪山区和青山区)中随机抽取3个区,从6个郊区(东西湖、蔡甸、江夏、黄陂、新洲、汉南)中随机选出两个区,最终抽取了江岸、汉阳、青山、江夏和黄陂五个区。随后,从每个区随机抽取两所中学,学校在七年级和八年级随机安排一至两个班、九年级随机安排一个班参加本次调研。在调研员的指导下,调查对象在课堂上自填了问卷。本研究共发放1651份问卷,收回问卷1646份,剔除无效问卷,最终有效问卷1634份,有效率为98.97%。根据户口所在地是否为武汉市,将样本区分为本地(1232人)和流动青少年(户口所在地不在武汉市,402人)两个群体。本文研究对象为402名流动青少年。

(二)测量工具

1.自变量。

影响流动青少年抗逆力的自变量分为个人、家庭、外部环境三个层面。个人层面包括学习压力、个人主义、集体主义、学业投入四个变量。家庭层面包括亲子依恋、父母虐待以及负面家庭事件。外部环境层面包括主要有两个维度:学校和社区。学校维度主要指欺凌行为、欺凌受害以及不良师生关系,社区维度包括社区集体效力和社区无序。

学习压力量表(Cronbach’s Alpha=0.449)改编自王极盛等的中国中学生心理健康量表及其标准化问卷[49],过去一年,填答者是否“感到学习负担很重”,“讨厌上学”,“一听说要考试,心里就感到紧张”。该量表为四级李克特量表,从得分为1=“非常不同意”到4=“非常同意”,得分越高则学习压力越大。

个人主义和集体主义量表改编自Chen等的相关量表[50]。个人主义包含九个题目,如“每个人必须优先考虑自己的利益”、“社会上的每个人都是完全独立的”,内部信度良好(Cronbach’s Alpha=0.743)。集体主义量表(Cronbach’s Alpha=0.655)包括九个题目,具体为“做人做事必须与所有的人保持一致”,“团队合作是个人发挥作用的最优途径”等。两个量表都为四级李克特量表,回答选项“非常不同意”、“不同意”、“同意”和“非常同意”依次被赋值为1-4。分数越高表明越具有个人/集体主义倾向。

学业投入量表(Cronbach’s alpha=.675)改编自Chapple等的社会控制量表中的学习投入子量表[51],在过去一年,调查对象是否有如下行为,如“我通常能够完成作业”、“我在学校很努力”(1=非常不同意,4=非常同意)。分数越高表明表明学业投入越多。

父母虐待(Cronbach’s Alpha=0.942)采用儿童报告版的亲子冲突策略量表[52],包括心理侵害和身体攻击两个方面。心理侵害指父母用语言可能引起子女害怕或痛苦的行为,比如咒骂、恐吓;身体攻击包括不同程度的暴力行为,从轻微的体罚(徒手打手)到身体攻击(打脸或扭耳朵),再到非常严重的身体虐待(故意烧伤或烫伤)。量表包括18个题目,调查对象回答在过去12个月里受到父母或监护人心理侵犯或身体攻击的频次(0=0次,1=1次,2=2次,3=3-5次,4=6-10次,5=11-20次,6=超过20次)。

亲子依恋(Cronbach’s Alpha=0.748)测量基于Chapple等(2005)的社会控制量表中的亲子依恋自量表[51],研究对象在过去的一年中是否有如下行为,如“我和父母经常交谈未来的计划”(1=非常不同意,4=非常同意),“当我遇到麻烦时,妈妈是否始终支持我”(1=我不知道,2=我对此表示怀疑,3=可能,4=很可能,5=肯定会),分数越高表明亲子依恋水平越高。

负面家庭事件包含七个题目,研究对象在过往的生活中是否经历过下列事件,包括父母亲去世、生大病、吸毒、酗酒、严重反复的打架或争吵、离婚或分居、犯罪。回答“没有”赋值为0,“有”赋值为1,因为负面家庭事件一般比较随机和独立[53],所以内部信度系数较低,仅为0.320,该量表为出现七项负面家庭事件的值加总。

欺凌行为和欺凌受害量表改编自Yang等的相关量表[54],欺凌行为包括六个题目,研究对象被询问在过去12个月里,发生欺凌他人行为的次数,如猛推他人、给同学起绰号等,内部信度系数Cronbach’s Alpha为0.790。欺凌受害量表(Cronbach’s Alpha=.843)同样包含六个题目,如受到同学排斥、无视等。两个量表均采用五点计分(0=从来没有,1=只有1到2次,2=每月2到3次,3=几乎每周1次,4=每周好几次),分数越高表明具有或受到越多的欺凌行为。

不良师生关系的测量基于陈曦和钟华(2012)的相关量表[53],在过去十二个月,调查对象是否“受到老师的漠视”、“受到老师的嘲笑或辱骂”、“受到老师的体罚”(1=从不,4=经常)。分数越高表明青少年与老师的关系越差,内部信度系数(Cronbach’s Alpha)为0.720。

社区集体效力和无序的测量基于国际越轨自评问卷3(ISRD-3)的相关量表[55],社区集体效力(Cronbach’s Alpha=0.793)的测量包括五个题目,如“居民经常在一起活动”(1=非常不同意,4=非常同意),分数越高表明社区集体效力越强。社区无序量表(Cronbach’s Alpha=0.432)包含了一些常见的社区无序现象,如犯罪、贩卖毒品、乱涂乱贴等,分数越高表示社区无序状况更加糟糕。

2.因变量。

本研究的因变量为抗逆力。抗逆力反映个体的生理心理社会综合发展状况,因此,需要将其操作化为多维度[56]。例如,Tiet等从两个维度对抗逆力进行测量:良好的适应力和较少的反社会行为,前者包括自尊水平、学习成绩和心理健康状况,后者包括毒品滥用、越轨行为和帮派活动。本研究亦将抗逆力视为多维度概念,并操作化为学习成绩、越轨行为、心理健康水平、自我控制能力。学习成绩越越高,越轨行为越少、心理健康和自我控制水平越高,表明流动青少年的抗逆力水平越高。

学习成绩通过自我报告上学期期末考试的学习成绩排名,采用五点计分(1=下游,5=上游),分数越高,表明成绩越好。

越轨行为的测量(Cronbach’s Alpha=0.763)参考Gao等制定的相关量表[57],共有十三种越轨行为,分为三个维度:暴力越轨(如打架、勒索)、财物越轨(如偷盗)和身份违法(如饮酒、吸烟、去歌舞厅)。研究对象回答在过去的12个月里参与这些越轨行为的频率(0=从未有过,4=几乎每天)。

心理健康问题操作化为愤怒和抑郁,愤怒和抑郁的测量基于Derogatis等(1973)的相关量表[58]。愤怒量表(Cronbach’s alpha=0.718)包含控制不住怒火而发脾气、扔东西、与他人争吵、摔东西、哭泣五个题目,抑郁量表(Cronbach’s alpha=0.877)包括孤独、睡眠问题、悲伤等八个题目,填答者回答在过去3个月里有如上状况的频率,测量量度“从不”、“很少”、“有时”、“经常”依次被赋予1-4。分数越高,表明青少年有越多的心理健康问题。

低自我控制量表(Cronbach’s alpha=0.880)使用Schulz的自我控制量表[59],包括冲动和风险偏好两个维度。该量表包含11个题目,如“我不假思索,意气用事”(冲动)、“我喜欢偶尔做一些有点危险的事来考验自己”(风险偏好)(1=非常不同意,4=非常同意)。低自我控制量表得分越高,自我控制水平越低。

3.控制变量。为了更加准确地探讨个人、家庭、外部环境三个层面变量与抗逆力之间的关系,本研究在数据分析中控制了年龄和性别。年龄通过调查的年份(2017年)减去被调查者的出生年份计算得出,性别用二分变量测得(女=0,男=1)。

四、研究结果

(一)区分高、低抗逆力群组

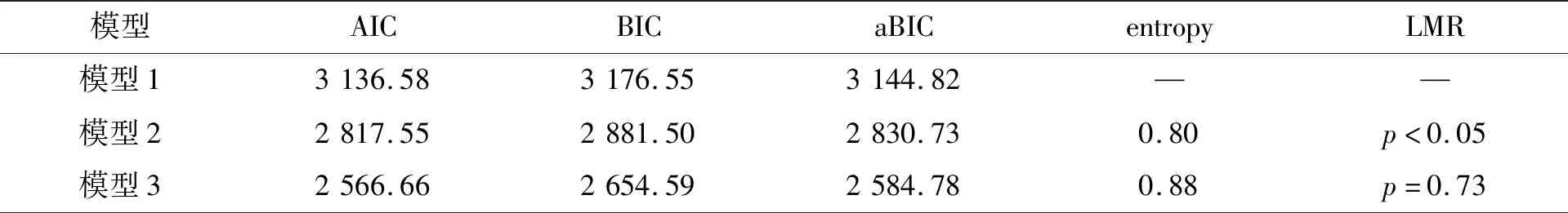

潜在类别分析(latent class analysis)是一种以人为中心的统计技术,可以将未观察到的同质群体从异质群体中区分出来。本研究利用Mplus7.4对抗逆力进行了潜在类别分析。从1类模型开始,逐渐增加类别的数量,直到拟合指标建议终止为止。根据潜在类别的拟合指标和模型的实际意义,确定模型的类别数量。目前,拟合指标主要有:Akaike信息准则(Akaike information criterion,AIC)、贝叶斯信息准则(Bayesian information criterion,BIC)、调整的贝叶斯信息准则(sample-size adjusted Bayesian information criterion,aBIC)、Lo-Mendell-Rubin检验(LMR)和entropy。其中AIC、BIC、aBIC的值越小,表明模型的拟和效果越好;如果LMR检验p<0.05,说明k个分类模型比k-1个分类模型拟合效果好;entropy表示分类的准确性,值越大表明分类的准确性越高,最大值为1。

按照探索性潜在类别数据分析的步骤,根据流动青少年在学习成绩、越轨行为、低自控能力、心理健康水平上的得分分为不同的抗逆力水平类别,分别拟合了一个类别模型(模型1)、两个类别模型(模型2)和三个类别模型(模型3)。表1列出了各模型的评价适度指标,结果显示拟合指数提示的结论并不一致。模型2在各项评价适度指标上均优于模型1;模型3在AIC、BIC、aBIC均小于模型2,且entropy值大于模型2,但是LMR检验p=0.73>0.05,说明模型2拟合效果优于模型3,拟合两个类别具有较高的准确性。综合各指标的可解释性及代表性,认为模型2即两个类别模型较为合理。

表1 不同潜在类别模型的拟合指数汇总

两个类别模型的潜类别几率为0.74、0.26,分别对应高抗逆力组(299人)和低抗逆力组(103人)。如图1所示,相较于低抗逆力组,高抗逆力组流动青少年有更高的学习成绩和自控能力、更少的越轨行为和心理健康问题。

图1 流动青少年抗逆力两个类别分布情形

(二)变量基本信息

表2总结了低抗逆力组和高抗逆力组流动青少年在人口学特征以及个人、家庭、外部环境层面风险和保护因素的差别。相较于低抗逆力组,高抗逆力组中男性更多。调查对象平均年龄为13岁,两组在年龄方面几乎没有差异。在个人层面,低抗逆力流动青少年面临更多的学习压力,但学业投入较少。此外,低抗逆力组表现出更明显的个人主义倾向,但是在集体主义倾向上,两组流动青少年没有显著差异。在家庭层面,相较于高抗逆力组,低抗逆力组流动青少年亲子关系淡薄,受到父母更多的虐待,经历更多的负面家庭事件。在外部环境层面,低抗逆力组流动青少年不仅具有更多的欺凌行为,同时也容易受到同辈的欺凌。低抗逆力组不良师生关系发生的比例显著高于高抗逆力流动青少年,另外,他们居住的社区集体效力较低,无序现象更多。结果表明,低抗逆力组流动青少年在个人、家庭和外部环境层面面临更多的压力,这些压力来自学业要求、家庭变故、缺少父母和老师的支持等方面,同时身处更糟糕的社区环境中。

(三)抗逆力影响因素分析

根据潜在类别分析结果,把流动青少年分为高/低抗逆力组,分别赋值为1和0,以此来创建了因变量——抗逆力。为了检验个人、家庭和外部环境因素对流动青少年抗逆力的影响,本研究利用SPSS23.0软件里的二元logistic回归模型对数据进行分析。如表3所示,模型1考察了个人层面变量对抗逆力的影响,模型2检验了家庭层面变量对抗逆力的作用,模型3估计了外部环境层面变量对抗逆力的影响,模型4中加入了各个层面的变量,以探究与抗逆力相关的因素。

表3中的模型1表明,在控制年龄和性别的情况下,学习压力和个人主义显著降低了流动青少年的抗逆力水平,集体主义和学业投入对抗逆力有正向影响,再次验证了社会控制与抗逆力之间的关系。模型2各变量的估计效应都符合预期,在其他条件不变的情况下,亲子依恋与流动青少年的抗逆力呈正相关,而父母虐待和负面家庭事件对抗逆力有显著负向影响。模型3显示欺凌行为、不良师生关系对抗逆力具有显著负向影响,社区集体效力则与抗逆力呈正相关,而欺凌受害和社区无序对抗逆力没有影响。

当各个层面的变量均加入模型4后,学习压力、个人主义、负面家庭事件、欺凌行为、不良师生关系对抗逆力仍然有显著的负向影响,之前各个模型中具有保护作用的变量如集体主义、学业投入、亲子依恋变得不再显著。该模型说明个体抗逆力水平受其所处环境中的风险和保护因素之间的制衡所影响,当个体所处环境中的风险强度远远大于其环境中的保护作用或远远超过个体所能承受的压力水平时,个体形成抗逆力极其困难。

(四)累积保护因素与累积风险因素的作用机制

本文进一步采用logistic回归来检验累积风险和保护因子的相互作用机制。基本做法为将各个生态系统中的风险和保护因素累加,依次递增保护因素,同时依次递减风险因素,来检验当保护因素增加到多大程度、风险因素减小到多大程度时,累积的保护因素才能调节外部环境风险对抗逆力的负面影响。如表4所示,首先,建立模型5和模型6考察个人资产是否可以调节家庭风险和外部环境风险对抗逆力的负面影响。个人资产指的是个人所拥有的正向力量,包括正向特质、美德、认知能力等[41],本研究个人资产由集体主义、学业投入以及逆向编码的学习压力和个人主义构成。家庭风险由家庭层面的因素聚合而成,将逆向编码的亲子依恋、父母虐待和负面家庭事件累加。外部风险由欺凌行为、欺凌受害、不良师生关系、社区无序以及逆向编码的社区集体效力组成。为避免多重共线性问题,所有自变量进行了对中处理[60],下面模型中的自变量亦是如此。结果显示,个人资产和外部风险对抗逆力有显著的影响,而两个交互项系数都没有统计显著性,表明个人资产不能减弱家庭风险和外部环境风险对抗逆力的影响。

表4 累积保护因素和风险因素对抗逆力影响的logistic模型

其次,通过聚合亲子依恋以及逆向编码的父母虐待和负面家庭事件而创建了家庭资源这一变量,模型7和模型8在控制了个人资产影响的情况下,考察了家庭资源对外部环境风险与抗逆力关系的调节效应。分析结果表明,家庭资源对外部风险与抗逆力的关系具有负向调节作用,随着家庭资源的提高,外部风险对抗逆力的效应在减弱,获取更多的家庭资源有助于提高流动青少年的抗逆力。

最后,个人资产和家庭资源进一步累加,形成综合保护,并建构模型9和模型10来检验综合保护对风险因素与抗逆力关系的调节作用。结果显示,外部风险对抗逆力的负面效应随着综合保护的增加呈显著下降趋势(外部风险的交互项系数为负,且显著),综合保护对外部风险与抗逆力的关系具有负向调节作用。研究表明,缺乏综合保护的流动青少年,外部风险对其抗逆力造成的伤害越大。

五、讨论与结论

本研究基于对武汉市402名流动青少年的调查,从生态系统理论视角探究了个人、家庭和外部环境层面影响流动青少年抗逆力的因素,并检验了累积保护因素与累积风险因素的交互作用对流动青少年抗逆力的影响。研究结果表明:大部分流动青少年尽管面临种种风险,但是表现出了较好的发展结果,具有较高的抗逆力;在个人、家庭和外部环境层面有较多风险和保护因素影响了个人抗逆力的形成与发展。

本研究发现,学习压力、个人主义、负面家庭事件、欺凌行为、不良师生关系作为风险因素,与抗逆力呈负相关。首先,应试教育对学生的学习成绩和升学率有着较高的要求,同时中国大多数父母有着“望子成龙,望女成凤”的殷切希望,这都给青少年带来了较大的学习压力[61]。其次,青少年的个人主义取向与整体集体主义文化环境不一致,使其难以处理好与他人的关系,这给他们带来了一定的社交障碍和情绪困扰[62]。再次,流动家庭多来自社会底层,面对日益高昂的城市生活以及教育成本,必然会感受到严峻的生存压力,这大大增加了负面生活事件发生的可能性[57]。另外,流动经历给青少年在语言或习惯等方面融入城市生活带来一定的障碍,使得流动青少年更容易遭受老师的歧视以及同辈的排斥[53]。总之,由于户籍等制度的限制,流动家庭难以获得优质的城市公共资源,进而导致流动青少年面临来自不同层面的压力。流动青少年在流入地的社会网络规模小,且因父母忙于生计或缺乏教育技巧而得到的家庭关爱也不足,因此,消弭社会环境所造成的紧张和压力的合法资源极其有限,进而造成其不良的发展结果。除此之外,本研究发现社区集体效力对流动青少年抗逆力有显著的正向作用。高集体效力的社区,邻里和睦团结、守望相助,互相提供社区监管和支持,给生活在贫穷社区中的流动青少年提供了相对安全的环境,有利于抗逆力的生成[37-38]。

本研究再次证明抗逆力研究中经常发现的结论——当个体陷入困境时,个人优势抵御风险的作用极其微弱,这时外部环境资源对个体摆脱困境则变得至关重要[43]。在高风险环境下,个人资产对外部环境风险与抗逆力的关系没有调节作用。然而,当个人资产与家庭资源结合起来形成综合保护时,则对外部风险与抗逆力的关系产生调节效应。这表明,当流动青少年暴露在重重风险之下,个人资产不足以抵抗风险所带来的危害,只有保护因素在多层系统中累积到足以抵消外部风险的负面影响时,个体才会生成抗逆力。特别是良好的家庭为身处逆境的青少年形成屏蔽外部不良环境的屏障,促进其积极发展。在一定程度上回应了Bronfenbrenner提出的家庭对于青少年发展的影响作用。Bronfenbrenner等在《人类发展生态学》一书中指出,在青少年的生活和发展中,与其直接接触的微观环境系统对其发展的影响尤为突出[9]。家庭是青少年首先接触的生活环境,家庭生活的方方面面均影响着青少年的成长和发展。父母作为孩子最重要的抚育者,对其各个方面的发展起着不可替代的作用。同时,亲子关系是青少年最早的人际关系,也是交往最频繁、最稳定的一种关系,其质量对青少年的成长意义重大。

根据研究结果,笔者尝试从社会工作服务的角度提出促进流动青少年抗逆力形成的建议。

第一,开展亲职功能服务以形成良好的家庭氛围。社工开展亲职服务改变父母不当的教育观念,用科学、合理的方式教育子女,关心子女,倾听孩子心声,增进父母与孩子的沟通。同时,开展流动青少年监护法制宣传和家庭暴力预防教育,通过外部监督、干预性服务等方式,防止青少年被虐待、忽视和剥削。引导家庭尽责,完善家庭功能,配合调解流动青少年家庭矛盾,促进建立和谐家庭关系,弘扬倡导良好家风家教,形成有利于流动青少年健康成长的家庭环境。

第二,培养师生关系以营造和谐的校园氛围。老师要平等对待每一位学生,减轻学生的学习压力,不仅要关心学生的学习成绩,更要关注其身心健康,从优势视角而非问题视角看待抗逆力较低的青少年,对他们多鼓励,提升其自我效能感和社会胜任力。驻校社工协助做好流动青少年心理健康教育,尽早发现并纠正心理问题,提供心理援助、成长陪伴和危机干预服务,疏导心理压力和负面情绪。提供社会融入服务,引导其与亲社会行为的朋辈交往,对有不良行为的青少年实施早期介入和行为干预,帮助其纠正偏差行为。最终,营造和谐的校园氛围。

第三,提升社区集体效力以创建安全的社区环境。社区要提供居民休闲娱乐场所,开展增进居民交流的活动,提高社区集体效力。整治社区乱象,协助相关部门打击社区违法犯罪活动,创建安全的社区。

此外,社会工作服务需要针对流动青少年的抗逆力进行政策倡导。政府要不仅改革户籍制度,更要落实与之相配套的教育、医疗、住房等社会保障方面的政策,改善流动家庭的生存状况。同时,政府要积极推动落实保障青少年权益、促进青少年发展的相关政策法规,制定配套政策措施,整合各方资源,形成流动青少年保障工作合力。

本文亦有诸多局限。首先,本研究的样本来自武汉市,限制了研究的外部效度,能否把研究结果推广到其他地区还有待验证。其次,本研究均采用流动青少年的自陈式报告问卷的形式进行测量,这种方式存在一定的偏差,未来的研究应调查不同的研究对象,包括流动青少年、家长、老师、同辈以及社区工作人员,以避免研究对象的回答所得结果出现“失真”的情况,保证调查的信度和效度。最后,本研究采用横截面数据,因而不能检验抗逆力与其影响因素的因果关系,后续研究可采用追溯设计或纵向数据来进一步探究流动青少年的抗逆力影响因素。

总之,本研究发现流动青少年的抗逆力形成是个体与环境中风险因素与保护因素相互作用的结果。青少年处于自身的生态系统之中,流动以及巨大的城乡差异带来了种种风险,打破了个体原有的平衡,此时流动青少年只能运用所拥有的内外资源抵御风险。如果个人和微观系统内的保护因素较强,能够消解外部环境风险因素带来的负面影响,流动青少年则适应良好,展现出良好的抗逆力水平;如果外部风险的压力远远超过个人及其微观系统内的保护,则流动青少年适应不良,其抗逆力水平较低。研究表明,提高流动青少年的抗逆力策略不仅要关注流动青少年本身,还要改善影响人际交往和资源分配的中观和宏观系统。