张溥的魏晋文集编撰及其得失

匡永亮

(华中师范大学文学院,湖北武汉,430079)

明人张溥所辑《汉魏六朝百三家集》(以下简称《百三家集》)收罗广泛,评点精审,新意迭出,自问世以来备受学者重视,成为后人研究汉魏六朝文学的必读书目之一。新时期以来,学界对《百三家集》进行了若干文献考察,并对张溥的文学思想做了一些评析,产生了一批相关研究论著。然而就笔者所见,单纯从典籍整理角度切入的研究成果尚不多见,对张溥的编撰活动进行分期研究的更少。张溥从事魏晋文集编撰工作的动机是什么?编撰工作是如何进行的?其依托的基本材料是什么?有哪些?其辑录标准和体例又是什么?有何成就与不足?原因何在?诸如此类问题,目前似乎尚缺乏专门、深入、系统的研究。缘此,本文拟从张溥的魏晋遗文编撰活动入手,试图把握其编撰活动的动机、文献基础、编撰体例等,并对其编撰活动的得失及其成因作出初步述论。

一、编撰的动机、缘起与文献依据

(一)动机和缘起

关于进行魏晋文人文集编订工作的动机与缘起,张溥在《百三家集·原叙》中有一段“夫子自道”。他说:“余少嗜秦、汉文字,苦不能解,既略上口,遍求义类”,由于喜好秦汉文章,认为“古人诗文,不容加点”,又苦于不能完全理解,故苦苦追索,“遍求义类”,“断自唐前,目成掌录”,养成了勤奋抄录古代遗文的习惯;所得随着阅读面的扩大而日渐增多,于是加以分类,“编次为集,可得百四十五种”[1]。出于爱好,渐成兴趣,这是其从事文集编撰活动的心理远源。《原叙》又说:“千余年间,文士辈出,彬彬极盛,而卷帙所存,不满三十余家;藏书五厄,古今同慨”,面对如此局面,前贤虽然“勠力稽古”,却“不能追续坠简,铺扬词苑”[2]。这激发了其知识精英的责任感与使命感,成为其发愿整理唐前遗文的近源。

具备了强烈的主观意愿之后,还需一个客观刺激来促使张溥下定决心,动手辑录和修订遗文,这便是张燮所编《七十二家集》。《原叙》对此直言不讳:“近见闽刻七十二家,更服其搜扬苦心,有功作者。”[3]张燮的整理成果令他耳目一新,不仅提供了极佳参照,还激发了他青出于蓝、后来居上的野心,所以他难抑亢奋,宣称“两京风雅,光并日月”,“魏虽改元,承流未远;晋尚清微”,这些遗文倘能“一字获留”,便“寿且亿万”[4]。《七十二家集》彻底点燃了张溥整理汉晋遗文的雄心壮志,使其主观意愿化为实际行动,加之好友张采纂成汉晋历代文钞,二者共同促成了《百三家集》的编撰问世。

(二)文献依据

《百三家集》是在前人已有材料基础之上纂就的。据《原叙》自陈,其书钞中分类抄辑的145种文集便是此书的资料来源,闽刻《七十二家集》亦为辅助参考资料之一。作为佐证,张溥还列出了原始材料的来源范围:

文集之名,始于阮孝绪七录,后代因之,遂列史志。马贵与经籍考详载集名……览者开卷,大意已显;然李唐以上,放轶多矣:周惟屈原、宋玉,汉惟枚乘、董仲舒、刘向、扬雄、蔡邕,魏惟曹植、陈琳、王粲、阮籍、嵇康,晋惟张华、陆机、陆云、刘琨、陶潜,宋惟鲍照、谢惠连,齐惟谢朓、孔珪,梁惟沈约、吴均、江淹、何逊,周惟庾信,陈惟阴铿。千余年间……而卷帙所存,不满三十余家……晋挚仲洽总钞群集,分为流别,梁昭明特标选目,举世称工,澄汰之余,遗亡弥众。至逸书编于豫章,古文钞自会稽,巨源宝经龛之帙,容斋发故簏之藏,赵宋诸贤,勠力稽古……[5]

察其语气,从阮孝绪《七录》、隋唐宋正史艺文志经籍志、马端临《文献通考·经籍考》等书目文献,到明代所存三十余家唐前文集,再到挚虞《文章流别集》残文、昭明《文选》等选集,最后再到洪刍《楚汉逸书》、石公辅《古文章》、孙洙《古文苑》、洪迈《晋代名臣文集》等辑佚书,他似乎都曾翻阅过。

这份书单跨度巨大、数量繁多,不过大致可信。据“娄东二张”的另一位、张溥的知己好友张采在《〈七录斋近集〉原序》中所说,张溥“归发所庋书可万卷,哦咏其中。数年来,自纂辑经史诸集外,凡所著篇什,已一再成集矣”[6]。庋藏宏富而又勤于吟读著述,其学问和阅读量不容置疑。从其《易》学研究中亦可得到旁证。其《与宋宗玉》自陈:“近弟将有事《大易》,一思击刜蓁蔓,稍开户牖,拟辑先正大家,与近时作者,殚志摭括,务求其是。……冀捃剔古文,自上古以暨有明,随代表列,加之年岁,长第遴次,首以三代周秦为端。除二氏外,考古所传之目,不下百种,而不得见者居半,汉魏以往,阙略概可知已。”[7]《易》为显学,罕有其匹,张溥尚且自信能“开户牖”,其余自可等而推之。不过,信中所述有目无书的情况也同样符合唐前文学作品的存佚实际,明季尚能见到的魏晋文集、文章自然也十分有限。这就决定了《百三家集》不可能完全跳出前人辑佚诸书的圈子,张溥的魏晋遗文集编撰工作必然需要充分借鉴吸收前人已有成果。

由此,后人生出“张溥抄袭前人”的判断。清四库馆臣已指斥其“因人成事”:“自冯惟讷辑《诗纪》,而汉魏六朝之诗汇于一编。自梅鼎祚辑《文纪》,而汉魏六朝之文汇于一编。自张燮辑《七十二家集》,而汉魏六朝之遗集汇于一编。溥以张氏书为根柢,而取冯氏、梅氏书中其人著作稍多者,排比而附益之,以成是集。”[8]另一位唐前遗文整理名家严可均也持类似看法:“张氏百三家集。以张采文钞为蓝本。唯有赋有诗为异。张采本二千余家。而仅取百三。约之又约矣。……张氏未载出处。错误甚多。”[9]“文钞”当指黄虞稷《千顷堂书目》所著录的张采撰《西汉文》二十卷、《东汉文》若干卷、《三国文》二十卷、《西晋文》二十卷、《东晋文》若干卷、《宋齐文》四十卷[10]。尽管严氏之说未受重视,学界一般只转述《四库提要》断语,但无论前者还是后者,都郑重指明了《百三家集》并非自纂,而是抄袭成书、删改损益而成,这已经成为共识和定论,但也不能因此否定张溥的贡献。折中论之,张溥所列诸书与上述书目,均应视为其编撰《百三家集》之文献依据。

二、编撰方法与体例

关于《百三家集》的编撰方法,《原叙》只笼统地说“断自唐前,目成掌录,编次为集”,“自贾长沙以下迄隋薛河东,随手次第,先授剞劂,凡百三家”[11]。具体如何操作,则并未说明。四库馆臣通过比较《百三家集》与此前的《古诗纪》《历代文纪》《七十二家集》,发现了张溥的“秘密”:他直接以《七十二家集》为底本,择取作品遗存较多的唐前作者,将其作品进行大致分类,再依据《历代文纪》《古诗纪》等书增补一些佚文,另本抄出,从而撰成《百三家集》。这种判断大致准确(详下)。

关于其撰录标准与体例,这里讨论几个问题。首先,是否严格按照时代先后顺序抄辑刊布?《原叙》说“自贾长沙以下迄隋薛河东,随手次第”,可见并非事先制定严密的编撰计划,而是随手抄撰、分批刊行。这与张燮《七十二家集》“递以年代相次”[12]的凡例大异其趣。至《百三家集》各集分别印行之后,合订时再大致按先后编排,也不会有人再分辨各单行本与“合集本”之间的次序差异。由于文献不足,已很难考证各集的刊行次第和具体时间,但张溥的魏晋遗文集编撰活动并非先定体例、再“递以年代相次”,则当属无疑。

其次,是否遵循了一定的原则和体例?《原叙》自称有其体例:“别集之外,诸家著书,非文体者,概不编入。其他断篇逸句,虽少亦贵,期于毕收。”[13]但实际编撰工作并未很好地贯彻和遵循自定的体例。如《挚太常集》“论”类收录了其专著《文章流别论》佚文,此书并非单篇文章,属于“诸家著书,非文体者”,应“概不编入”,此处却收入,显得自破体例。这样的失误还有很多。可见,其编撰活动虽有一定规则,却体例不纯,且未能固守。

再次,其体例是独创还是借鉴了他人成例?如有借鉴,系源自何书?是全部沿袭,还是另有损益变化?《四库提要》谓张溥以《七十二家集》为“根柢”,则其体例亦当袭自张燮书。真实情况如何呢?以下从收录书目和篇目次序两方面加以比较考察。

(1)收录书目。《百三家集》与《七十二家集》在收录作者、文集编录次序上高度一致。《七十二家集》魏晋部分依次为:汉1家,《诸葛丞相集》;魏7家,《魏武帝集》《魏文帝集》《陈思王集》《王侍中集》《陈记室集》《阮步兵集》《嵇中散集》;晋11家,《傅鹑觚集》《孙冯翊集》《夏侯常侍集》《潘黄门集》《傅中丞集》《潘太常集》《陆平原集》《陆清河集》《郭弘农集》《孙廷尉集》《陶彭泽集》。凡19家,占总数的四分之一强[14]。《百三家集》魏晋部分共收35家,占全书三分之一强,依次为汉1家、魏12家、晋22家,较张燮书多出阮瑀、刘桢、应玚、应璩、钟会、杜预、荀勖、张华、挚虞、束晳、成公绥、张载、张协、刘琨、王羲之、王献之等16家。两书所共有的19种文集,先后次序几乎完全重合,仅王粲、陈琳二家先后对调。如果说收录书目的大面积重合只是巧合,具有时代先后和公认“座次”方面的客观因素,那么,各文集的具体篇目及其编排次序则更能说明问题。

据此足证,张溥《百三家集》沿袭了张燮《七十二家集》的部分体例,但也并非原封不动地照抄,在文章分类、编排次序、卷次划分方面都做了较大变动,并在细节上加以微调。这也就难怪信述堂刊本《百三家集》题作“张溥阅”,而非文渊阁本和《荟要》本那样题作“张溥编”“张溥辑”了。

三、编撰活动之得失及其成因

(一)魏晋遗文整理之成就

张溥《百三家集》“州分部居,以文隶人,以人隶代”[17],取得了良好的效果,获得了前人的高度赞誉。就魏晋部分而言,最大的功劳在于对遗文的保存和传播方面,可谓集其大成。魏晋遗文愈后愈少,及至明代所存寥寥。尽管明代以前魏晋遗文整理之作已多,如宋代已取得较好成绩,但各书均有短长,尚乏全面订补之作。明代同类之书,《历代文纪》收文而不收诗,《古诗纪》收诗而不收文,《七十二家集》兼收诗文,但仍有阙遗,且流布有限。《百三家集》正是在此背景下编撰刊布的,“搜罗放佚,采摭繁富,颇于艺苑有功”[18]。张溥“砥行博闻,所纂述经史,有功圣学”,无意仕进,主盟复社,在士林的影响力极大,“四方啖名者争走其门,尽名为复社。溥亦倾身结纳,交游日广,声气通朝右。所品题甲乙,颇能为荣辱。诸奔走附丽者,辄自矜”,以至“执政大僚由此恶之”,在此等声望下,他所进行的魏晋遗文刊布活动,无疑具有极为强大的号召力[19]。张溥死后,其座主周延儒再次入相当国,从中斡旋,并向皇帝推荐其文章著述,“有诏征溥遗书……有司先后录上三千余卷,帝悉留览”[20],有了“皇帝御览”的加持,魏晋遗文自然因收入张溥“遗书之最”[21]的《百三家集》而水涨船高,广泛流布。因此,张溥编撰《百三家集》的活动,“使唐以前作者遗篇,一一略见其梗概”[22],对魏晋遗文的保存和传播居功甚伟。

《百三家集》也沿用了《七十二家集》各集卷首题辞的做法,将人物点评与文章点评结合起来,“知人论世”,“取法乎上”,新见迭出,嘉惠学林。与张燮略有不同,张溥对各集题辞的标目(名称)进行了统一。《七十二家集》题辞或称“序”,如《诸葛丞相集序》《重纂陈思王集序》等(本文仅考虑魏晋部分,下同);或名“引”,如《王侍中集引》《陈记室集小引》等;或作“题词”(“题辞”),如《孙廷尉集题词》。张溥《百三家集》则统一为“题辞”(亦即“题词”),不再沿用“序”“引”。如此则显得整齐划一、开卷了然。这也可算作张溥典籍整理活动中的一项创新。

另外,张溥的题辞偶尔也涉及编撰所据底本。如《陶彭泽集题辞》说:“陶刻颇多,而学者多善焦太史所订宋本,故仍其篇。”[23]点明所据的是焦竑整理过的宋本,显示出择善而从的自觉意识,值得肯定。然而,限于文献不足、版本意识淡薄等因素,加之立意不在于此,《题辞》标明版本信息者极少,未能覆盖全书,实为学术史上之一种缺憾。

(二)编撰类例之不足

如上文所述,张溥《百三家集》据《七十二家集》而成,基本沿袭了张燮的体例,但又有所损益变化;由于种种原因,张溥魏晋文集整理活动的成就往往基于对张燮书的继承,而其不足则多与其改动之处紧密关联。其变化主要有三点:一是删去了张燮《七十二家集》的考证和附录部分;二是打乱卷次,卷帙划分不再整齐;三是文体分类及文体、文章编排次序的调整。前人指出,《百三家集》存在“失于断限”“编录无法”“考证不明”三大不足:

有本系经说而入之集者……有本系史类而入之集者……有本系子书而入之集者,如诸葛亮集录《心书》……有牴牾显然而不辨者……有是非疑似而臆断者,如《陈琳传》中有袁绍使掌书记一语,遂以《三国志注》绍册乌桓单于文录之《琳集》是也。有伪妄无稽而滥收者……有移甲入乙而不觉者……有采摭未尽者,如《束晳集》所录《饼赋》,寥寥数语,不知祝穆《事文类聚》所载尚多之类是也。有割裂失次者,如《钟会集·成侯命妇传》,《三国志注》截载两处,遂分其首尾名为一篇之类是也。有可以成集而遗之者……左思《三都赋》、《白鬓赋》、《髑髅赋》,及《文选》所载《咏史诗》,亦可成一卷而摈落不载之类是也。[24]

这段文字抓住了《百三家集》类例方面的硬伤;但似乎只停留在表面现象,没有深入挖掘内在的思想观念问题。笔者认为,“断限”是收录标准问题,“考证”与体例粘连,“编录”则纯系乎文类,故上述三点归根结底只是一条——“类例”不明,其核心在于“文体”观。

其一,文体分类混乱,标准前后不一,编排次序缺乏通例。张燮《七十二家集》体例较为严谨,文体分类也比较合理,标准比较统一,大致遵循了该书《凡例》中“首赋、次诗、次文”[25]的规定。而张溥《百三家集》则难望其项背,不仅没有《凡例》,《原叙》也不交代具体的文体编次顺序,各集随意编排,有的以诗殿后,有的则以骚收尾,显得混乱不堪。这是由于“文体”没有理清所导致的。《百三家集》的文体分类,少者仅4种,如《张景阳集》,多者达20种,如《陈思王集》,去除重名,全书共70种文类名目:赋、诏、表、章、奏、奏事、奏记、疏、启、启疏、文、公文、杂文、教、策、策文、哀策、哀策文、哀辞、哀文、吊文、祭文、诔、书、上书、尺牍、帖、书帖、笺、议、法、论、说、记、传、述、传赞、赞、谱、讴、碑、碑铭、墓志、墓志铭、铭、制、令、草、序、颂、箴、诫、训、祝文、诗、乐府、乐歌、连珠、骚、七、檄、版文、设难、问、对、驳、服、诰、盟文、书后。这些名目稍加留意,就能很容易地合并重组,但张溥显然无意于此。《百三家集》各集中,文体分类无科学的固定标准,有时按照文章内容分,有时按功能与用途划分,多数时候则只是根据文章题名加以抄合,小文类的名称及先后次序均不统一,极度混乱。由于体无定类,各文体下所收文章的编排也随之呈现无序状态,既非按照文章数量多少编次,也非依据固定的文类次序抄录,而是“随手次第”。

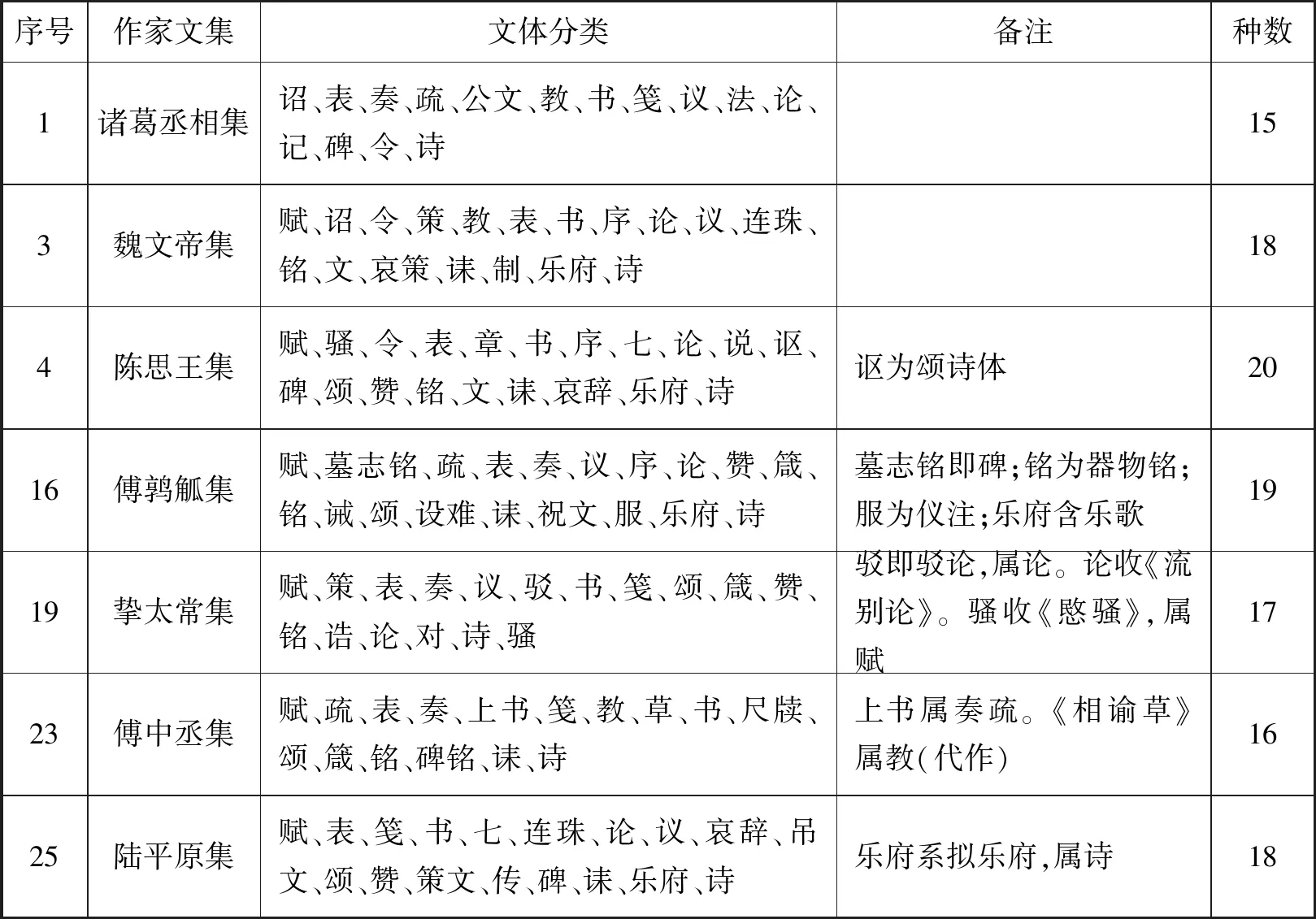

《百三家集》魏晋35家集目录所见文体分类统计表(局部)

《百三家集》中“文”的概念前后不一,不仅上位概念与下位概念相混,如《束广微集》“文”与“杂文”并列;而且所指具体文体也不同。时而指吊文祭文,如《阮元瑜集》《阮步兵集》《束广微集》《王右军集》;时而指策文,如《陆平原集》;时而指杂文,如《陆清河集》。同体异名者,如《杜征南集》中“杂文”与“论”实为一类而分作两种;《傅鹑觚集》中的两篇“服”文,《魏武帝拟古皮弁裁缣帛为白帢以易旧服》和《魏尚书何晏好服妇人之服》,本是关于礼服的议论,属于奏议文中的礼议,《挚太常集》中“议”类所收《国丧服制议》《师服议》等与此相近;书、笺同类,哀文、哀策、哀策文三名本为一体,《百三家集》有时又一分为二;同为碑文,《傅鹑觚集》单列“墓志铭”类,《傅中丞集》列入“碑铭”类,《诸葛丞相集》《潘黄门集》则列入“碑”类;《文心雕龙》“哀诔”并称,而《张茂先集》称“诔”,《孙冯翌集》称“哀文”;“乐歌”与“乐府”“诗”均互有交叉;“帖”本应归为“书”(书信)类,但《傅中丞集》又将“书”与“尺牍”分列。诸如此类,不胜枚举。其前后分类龃龉若此,聊胜于无,令人如坠云雾,莫知所从,不仅直接导致了各集分类严重交叉重复、前后矛盾甚至误分,还存在很多知识性错误,带给读者的危害不容小觑。

其二,分卷过于随意,没有一贯的卷帙划分标准,且缺乏理据。张燮《七十二家集·凡例》规定:“诸家最少亦以二卷为率,其不能足二卷者,……存而不论,徐俟广收。”[26]该书基本遵从了此标准,各集将赋、乐府、诗三个大文类单独成卷,而“文”(杂体应用文)的部分则根据文章多寡进行剪裁分卷,多者一体数卷,少者数体一卷,体例严谨,分类统一,卷帙整齐。例如《陈思王集》,卷一、卷二为赋,卷三为乐府,卷四为诗,卷五至卷十为文。而张溥《百三家集》则“后出转劣”,大体先文后诗,卷帙划分缺乏标准,诸文集多者十数卷,少者仅一卷单行,显得参差不齐。这也是前人所诟病的一端,如傅增湘先生便说:“所辑虽颇为宏富,而精审乃远不逮绍和。此编各家卷数有依旧本者,有就所葺重行叙次者;天如则少者一卷,多者二三卷,尽改旧观。”[27]

不仅如此,张溥《百三家集》的分卷还缺乏一定的理据,既未严格按照文体类别分卷,也非出于均衡篇帙而加以裁剪,而是莫名其妙地“重行叙次”。如陆机的《陆平原集》,陆云《与兄书》称有二十卷[28],《隋书·经籍志》著录十四卷,注云“梁四十七卷,录一卷,亡”,《旧唐书·经籍志》十五卷,《新唐书·艺文志》十五卷[29],可知唐宋时期尚有较多存文。张燮《百三家集》釐分为八卷,清严可均《全晋文》仍以四卷的篇幅收录其赋、文。可在张溥《百三家集》中,这八卷的篇幅被强行合抄为二卷;卷一收赋、表、笺、疏、七、连珠、论、议等八种文体,横跨赋、文两大文类;卷二收哀辞、文(吊文)、颂、赞、箴、策文、传、碑、诔、乐府、诗等11种文体,横跨文、乐府、诗三大文类。辞赋与诗歌同卷,韵文与散文同卷,张溥的做法显然过于随意,缺乏“文理”支撑,几无体例可言。

(三)体例缺失之成因分析

编次混乱的直接原因是编撰体例缺失,深层原因则在于张溥的文体观念和学术观念。张溥“好读书”“善读书”“能文章”[30],断然不会认识不到《百三家集》的文体分类和编次体例存在着知识结构上的硬伤,更何况他还曾参与艾千子、陈子龙等人“互证文体,衡定是非”的古文文体之争[31]。那么,他为何还要这样编排呢?

笔者认为,这首先与其自身的学术观念和价值追求有直接关联。张溥“结发读书,抗言忠孝,常思簪笔柱下,策《天人》《治安》,庶几倾否保泰”[32],徐光启又曾“勉以读书经世大义”[33],他因此“尚经史”[34]“刻志经济”[35],整合诸文社为复社,宣称:“自世教衰,士子不通经术,但剽耳绘目,几幸弋获于有司。登明堂不能致君,长郡邑不知泽民:人材日下,吏治日偷,皆由于此。溥不度德,不量力,期与四方多士共兴复古学,将使异日者务为有用。”[36]显然,他主张“通经致用”,提倡经世的“实学”。虽然他也特别强调古人“三不朽”中的“立言”,在给友人的书信中反复表达了自己的“立言”志向,但毕竟“文为小道”,其志本不在文,只是由于“文”的功用乃在于“载道”,必须经由这个筏子才能通向彼岸,故而不得不提倡并大量创作诗文,但内心深处仍旧十分鄙夷“今学士家刻意论撰,辄闭门构思”“经营惨淡”[37]。他之所以“嗜秦汉文字”,便是因为“古人指事陈意,以言凿凿焉,可见诸施行”,“其言则依经本理,确乎其不可易”,“先秦两汉犹不失经学之宗派、子史之先声”,“有秦汉诸君子之立言在”[38]。因此,斤斤计较于文类、孜孜以求于体例,并不是张溥所认可的要务,只要遗文集承载了的古人思想,传递了作文的要妙,“范”也是可以不设的。换言之,《百三家集》之所以缺乏体例,主要是因为他未曾订立体例;之所以不立体例,主要是因为他不屑为此。他在《原叙》中早就坦承自己“随手次第”,以便“先授剞劂”。因此,其“目成掌录,编次为集”的操作,实际上只能遵从心中“别集之外,诸家著书,非文体者,概不编入。其他断篇逸句,虽少亦贵,期于毕收”的粗略印象,而不可能遵循一套严谨的凡例。对此,张采说得很透彻:“文章不同禄位……天下万世,自有知张子者,如知张子,定不专以文章推,则亦可无复问天矣!”[39]这是张溥去世后张采经营其遗集时所作序文中的评价,亦可谓“盖棺定论”之语。

其次,张溥对此书的价值定位不高。其《古文五删总序》说:“史与文相经纬也……余窃有志,欲总括历代,为《文典》《文乘》二书。《文典》体仿编年,必关国家治乱、王朝掌故,文始采列。……上自天子,下逮布衣,诏表撰述,大事备存。其文详于温公《通鉴》、马氏《通考》,又微加折衷,志其短长。《文乘》体同《文选》,各以类从,神经怪牒,朽书断简,靡不征讨;琢磨淘汰,取于极精,不敢滥入。二书若成,识大识小,文或无憾。乃年来探览,功未及半,又代必搜人,人必搜集,十年聚书,犹惧不给,何容旁皇津梁,苟且问俗?则姑褒(引者案:褒当作裒)当代所通,点次流传,急资世用。”[40]张溥心目中的“文范”应当是辅经翼史、“必关国家治乱、王朝掌故”的“资世用”之作,这种职能由《文典》《文乘》等专书承担,根本不需《百三家集》越俎代庖,体例不严自不关痛痒、无须介怀。

再次,张溥的纂辑分工易致混乱。其“纂辑经史诸集”的工作并非事必躬亲、连续不断、一以贯之,而是假手于人、时断时续。《〈七录斋近集〉原序》云:“张子日高起,夜分后息,起即坐书舍,拥卷丹黄,呼侍史缮录,口占手注,旁侍史六七辈不暇给。又急友声,书生故人子挟册问询,无用剥啄,辄通坐恒满。四方赤牍,且哆哆酬应,而张子俯仰浩落,未尝踰时废翰墨。”[41]其典籍整理和文学创作,亲自为之的是“口占”、阅读和批点,具体的笔录、誊抄、缮写等工作,则交给知识水准一般的书童或抄书工;张溥忙于应酬友朋、答问后学,无暇检校监督,抄撰出来的书籍自然无法保证质量。

最后,张溥出于“超越前贤的渴望”而“将张燮当做暗中角力的对手”,故意与其体例相异[42]。删去附录中“遗事、集评、纠谬三门”,正文不收唱和赠答原文,附录仅保留本传,便出于这种心理。保留本传,系编选总集之惯例,有之不为功,无之必为过;“遗事”乃杂传记之流,“集评”属文选之俗套,“纠谬”为校勘之札记,均非纂集之要务;后人题咏,亦属“集评”之类,收之略显枝芜,删去亦无可厚非。如此,其处理方式自有道理,未容一笔抹杀,“使阅者茫无依据”[43]的指责未免过当。但疏于考证则毋庸讳言,这是“因人成事”所不可避免的,毕竟其“根柢”本就“真伪错杂”“抵牾舛漏”。[44]

注释:

[1] 殷孟伦:《汉魏六朝百三家集题辞注》,北京:人民文学出版社,1960年,第313~314页。

[2] 殷孟伦:《汉魏六朝百三家集题辞注》,北京:人民文学出版社,1960年,第313页。

[3] 殷孟伦:《汉魏六朝百三家集题辞注》,北京:人民文学出版社,1960年,第313页。

[4] 殷孟伦:《汉魏六朝百三家集题辞注》,北京:人民文学出版社,1960年,第314页。

[5] 殷孟伦:《汉魏六朝百三家集题辞注》,北京:人民文学出版社,1960年,第313页。

[6] (明)张溥撰,曾肖点校:《七录斋合集》,济南:齐鲁书社,2015年,第646页。

[7] (明)张溥撰,曾肖点校:《七录斋合集》,济南:齐鲁书社,2015年,第212页。

[8] (清)永瑢,等:《四库全书总目》,北京:中华书局,1965年,第1723页。

[9] (清)严可均校辑:《附目·附张溥汉魏六朝一百三家集目录》,《全上古三代秦汉三国六朝文》,北京:中华书局,1958年,第6页。商务印书馆排印本未收此篇。

[10] (清)黄虞稷撰,翟凤起、潘景郑整理:《千顷堂书目》卷三十一《总集类》,上海:上海古籍出版社,2001年,第759页。

[11] 殷孟伦:《汉魏六朝百三家集题辞注》,北京:人民文学出版社,1960年,第314页。

[12] (明)张燮辑:《七十二家集·凡例》,《续修四库全书》第1583册,上海:上海古籍出版社,2002年,第2页。

[13] 殷孟伦:《汉魏六朝百三家集题辞注》,北京:人民文学出版社,1960年,第314页。

[14] (明)张燮辑:《七十二家集·总目》,《续修四库全书》第1583册,上海:上海古籍出版社,2002年,第3页。

[15] 本文参看了《百三家集》的三种本子:①信述堂重刻本,清光绪五年(1875年);②《摛藻堂四库全书荟要》本,第468~472册,台北:台湾世界书局,1988年;③《景印文渊阁四库全书》本,第1412~1416册,台北:台湾商务印书馆,1986年。行文主要依据信述堂本。

[16] (明)张燮辑:《七十二家集·陆平原集·目录》,《续修四库全书》第1584册,上海:上海古籍出版社,2002年,第595~596页。

[17] (清)永瑢,等:《四库全书总目》,北京:中华书局,1965年,第1723页。

[18] (清)永瑢,等:《四库全书总目》,北京:中华书局,1965年,第250页。

[19] (清)张廷玉,等:《明史·文苑四·张溥传》,《明史》卷二百八十八,北京:中华书局,1974年,第7404~7405页。

[20] (清)张廷玉,等:《明史·文苑四·张溥传》,《明史》卷二百八十八,北京:中华书局,1974年,第7404页。

[21] (清)永瑢,等:《四库全书总目》,北京:中华书局,1965年,第1723页。

[22] (清)永瑢,等:《四库全书总目》,北京:中华书局,1965年,第1723页。

[23] 殷孟伦:《汉魏六朝百三家集题辞注》,北京:人民文学出版社,1960年,第160页。

[24] (清)永瑢,等:《四库全书总目》,北京:中华书局,1965年,第1723页。

[25] (明)张燮辑:《七十二家集·凡例》,《续修四库全书》第1583册,上海:上海古籍出版社,2002年,第1页。

[26] (明)张燮辑:《七十二家集·凡例》,《续修四库全书》第1583册,上海:上海古籍出版社,2002年,第2页。

[27] 傅增湘:《双鉴楼藏书续记》,王京洲《七十二家集题辞笺注》,上海:上海古籍出版社,2016年,第11页。

[28] (晋)陆云:《与兄书》,(清)严可均校辑:《全晋文》卷一百二,北京:商务印书馆,1999年,第1082~1083页。

[29] 据《隋书·经籍志》《旧唐书·经籍志》及《新唐书·艺文志》,中华书局点校本。

[30] (清)张廷玉,等:《明史·文苑四·张溥传》,《明史》卷二百八十八,北京:中华书局,1974年,第7405页。

[31] (明)陆世仪撰:《复社纪略》卷一,(明)吴应箕,等:《东林本末(外七种)》,北京:北京古籍出版社,1999年,第204页。

[32] (明)张溥撰,曾肖点校:《七录斋合集》,济南:齐鲁书社,2015年,第646页。

[33] (明)张溥撰,曾肖点校:《七录斋合集》,济南:齐鲁书社,2015年,第378页。

[34] (明)陆世仪撰:《复社纪略》卷一,(明)吴应箕,等:《东林本末(外七种)》,北京:北京古籍出版社,1999年,第202页。

[35] (明)张溥撰,曾肖点校:《七录斋合集》,济南:齐鲁书社,2015年,第654页。

[36] (明)陆世仪撰:《复社纪略》卷一,(明)吴应箕,等:《东林本末(外七种)》,北京:北京古籍出版社,1999年,第210页。

[37] (明)张溥撰,曾肖点校:《七录斋合集》,济南:齐鲁书社,2015年,第646页。

[38] (明)张溥撰,曾肖点校:《七录斋合集》,济南:齐鲁书社,2015年,第639~640页。

[39] (明)张溥撰,曾肖点校:《七录斋合集》,济南:齐鲁书社,2015年,第647页。

[40] (明)张溥撰,曾肖点校:《七录斋合集》,济南:齐鲁书社,2015年,第372页。

[41] (明)张溥撰,曾肖点校:《七录斋合集》,济南:齐鲁书社,2015年,第647页。

[42] 王京洲:《张溥〈汉魏六朝百三家集题辞〉“论者”考释》,《中国典籍与文化》2015年第2期,第37~40页。

[43] 傅增湘:《双鉴楼藏书续记》,王京洲笺注:《七十二家集题辞笺注》,上海:上海古籍出版社,2016年,第11页。

[44] (清)永瑢,等:《四库全书总目》,北京:中华书局,1965年,第1716页。