《针灸治疗学》教材的改革应当紧跟临床需要*

——建立现代针灸学临床诊疗体系的思考

陈少宗 潘卫星 景向红

中国针灸学会2016年12月发布的《针灸发展2030纲要》中十分明确地指出:“针灸学基础理论与中医药(辨证施治)理论基本重合,没有突出和分离出自身的理论特质(体系);针灸基础研究与临床严重脱节。”典型的表现就是目前的高等院校针灸学课本的诊疗体系严重脱离临床实践的需要。对此,刘保延[1]认为,在当前的科学文化背景和医疗环境下,针灸学课本制造了“学非所用,用非所学”的尴尬状态。张树剑等[2]也认为针灸的辨证施治体系已不合时宜。本文将从教材、杂志这两类针灸文献在不同时期所使用的“西医病名”与“中医证名”占比的实际变化,来说明针灸学课本严重脱离临床实践的现实和建立现代针灸学临床诊疗体系的历史趋势。

1 针灸学教材脱离临床实践需要

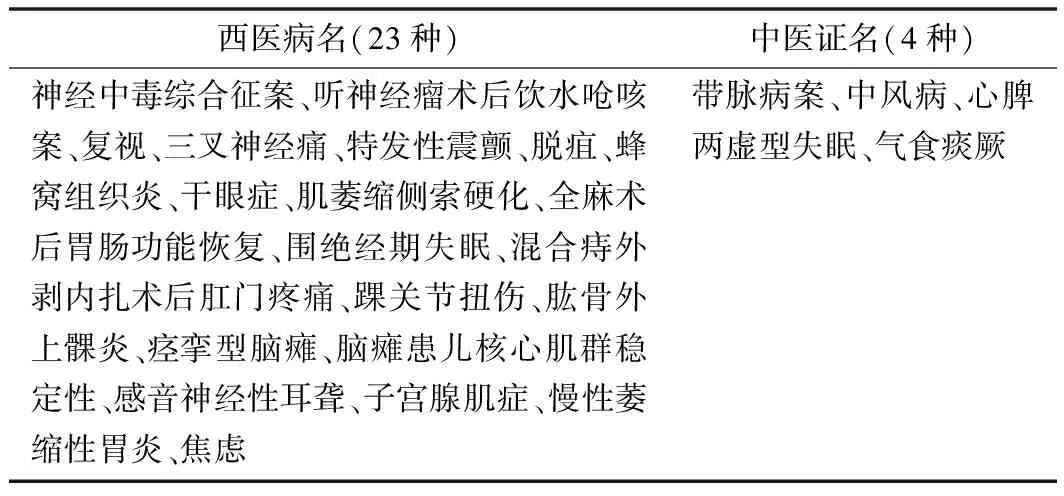

教材脱离临床实践需要有一个典型的标志,这就是针灸课本的辨证治疗体系正逐步被临床实践所抛弃。首先看一看2012年第九版教材《针灸治疗学》的记载,这一版教材共有病证131种,西医病名51种,占比39%;中医证名80种,占比61%[3]。西医病名与中医证名比例为39∶61,见表1。

表1 第九版《针灸治疗学》中“西医病名”与“中医证名”的比例

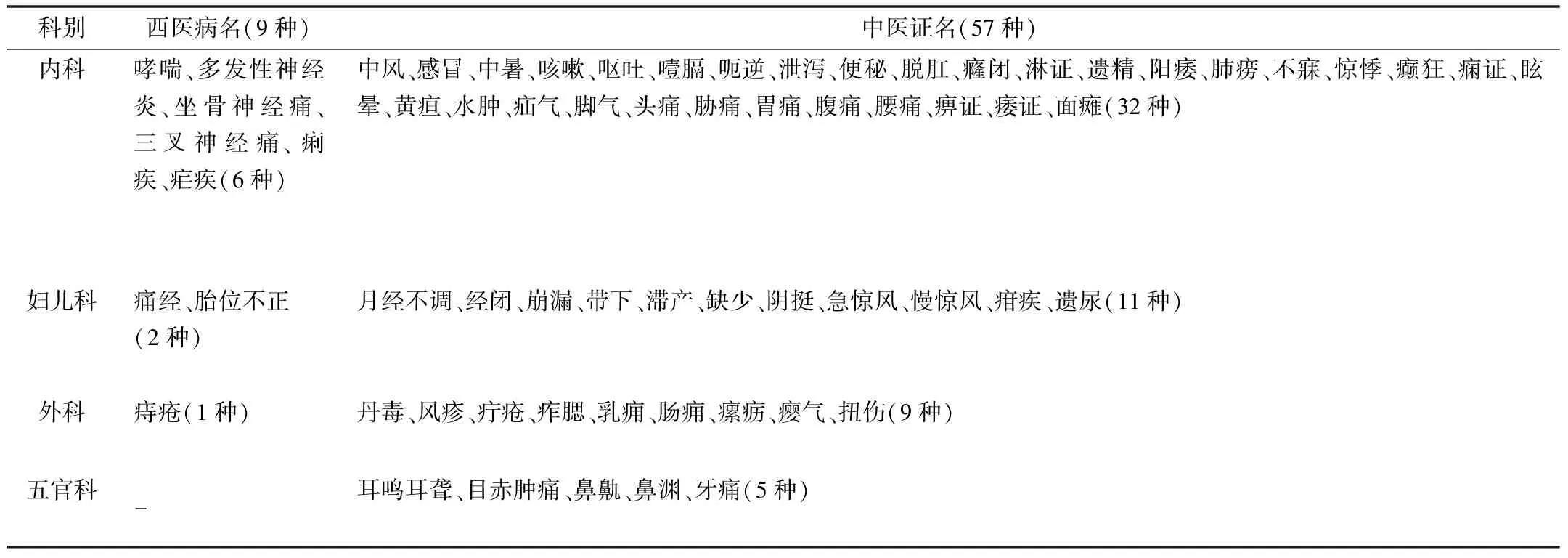

而在临床实践中,运用辨证治疗的针灸临床医师则是越来越少。在针灸学领域,国内有四大专业杂志,分别是《中国针灸》《针刺研究》《针灸临床杂志》《上海针灸杂志》,随便翻开近期的任何一种的任何一期,80%以上的针灸临床文献都是以辨病治疗为主,2018年第6期《中国针灸》杂志的临床类文章24篇,其中标题以“西医病名”为主的文章24篇,占比83%,标题以“中医证名”为主的文章只有4篇,占比17%。2018年第5期《针灸临床杂志》杂志的临床类文章16篇,其中标题以“西医病名”为主的文章15篇,占比94%,标题以“中医病证”为主的文章只有1篇,占比6%。2018年第6期《上海针灸杂志》杂志的临床类文章20篇,其中标题以“西医病名”为主的文章19篇,占比95%,标题以“中医证名”为主的文章只有1篇,占比5%。涉及配穴的选用问题,辨病治疗为主的文献多数是根据症状或患病部位加取穴位,只有部分是在辨病基础上又根据辨证分型加取穴位,见表2~表4。

表2 2018年第6期《中国针灸》杂志病名与证名

表3 2018年第5期《针灸临床杂志》病名与证名

表4 2018年第6期《上海针灸杂志》病名与证名

在所统计的3种专业杂志中,按照教材体系进行单纯辨证治疗的针灸文献占比不足15%,这与第九版教材占比高达61%的情况恰好相反。即便这少部分文献的标题是“辨证”,但正文内容中也往往明确表明“证”所包括的病种。这一现实表明了什么?表明了针灸课本的“辨证施治”体系严重脱离了针灸临床实践的需要,既然“学而无用”,被临床实践所淘汰也是历史必然[4]。但令人费解的是,课本的“辨证施治”体系与针灸临床实践需要严重脱节的问题并不是今天暴露出来的,不知为什么“创新教材”至今未能和临床实际需要相接轨。

除了上述事例之外,单从杂志或单从教材的变迁也足以看出针灸临床“辨证治疗”模式的衰微。单从杂志来看,1988年第6期《中国针灸》杂志“西医病名”与“中医证名”的比例是82∶18(见表5),而30年后的2018年第6期《中国针灸》杂志“西医病名”与“中医证名”的比例是85∶15(见表2),“西医病名”的占比增加了3个百分点,“中医证名”占比相应地减少了3个百分点;2008年第5期《针灸临床杂志》“西医病名”与“中医证名”的比例是80∶20(见表6),而10年之后的2018年第5期《针灸临床杂志》“西医病名”与“中医证名”的比例则提高到了94∶6(见表3),“西医病名”的占比增加了14%,“中医证名”占比相应地减少了14%;1998年第6期《上海针灸杂志》“西医病名”与“中医证名”的比例是89∶11(见表7),而2018年第6期《上海针灸杂志》“西医病名”与“中医证名”的比例则提高到了95∶5(见表4),“西医病名”的占比增加了6%,“中医证名”占比相应地减少了6%。这些数据变化是针灸临床“辨证治疗”模式衰微的重要标志,也是建立现代针灸学临床诊疗体系历史趋势的最好说明。

表5 1988年第6期《中国针灸》杂志病名与证名

表6 2008年第5期《针灸临床杂志》杂志病名与证名

表7 1998年第6期《上海针灸杂志》杂志病名与证名

再从教材的变迁来看,虽然新版教材存在着脱离临床实践需要的问题,但和旧版教材比较仍然展现了针灸临床“辨病治疗”模式的发展趋势。表8是第四版《针灸学》教材“西医病名”与“中医证名”的比例[5],“西医病名”占比只有14%,而第九版教材“西医病名”占比已提升到了39%,见表1。可见,尽管教材体系仍然严重滞后于临床实践的需要,但其自身变迁的实际情况也展现了其逐步向临床实际需要靠拢的一面。

笔者也曾怀疑,发表于杂志的文章限于科研规范的要求而采取西医病名,是否能够代表针灸临床现实的基本情况,但进一步梳理发现,杂志发表的针灸文章超过半数是回顾性的,严格按照科研规范要求所进行的随机对照研究只有30%左右。如果说限于科研规范要求必须采用西医病名,那么至少回顾性的这部分文献能够比较客观地反映针灸临床实践的真实情况。

表8 第四版《针灸学》中“西医病名”与“中医证名”的比例

关于教材的“针灸辨证治疗体系”,早有学者提出了质疑,现任国际针联主席、中国针灸学会会长刘保延[1]是公开提出质疑的学者之一,他在2004年发表过一篇《关于建立针灸临床诊断及疗效评价体系的思考》的文章,他在这篇文章中明确指出:以“辨证诊疗”为主体的针灸教材,与针灸临床实践相脱节。刘保延给出的理由是“针灸治疗的辨证诊断与中药内治法的辨证诊断雷同”,是拷贝了中药内治法的“辨证诊疗”体系。针灸疗法作为一种外治疗法,其作用特点完全不同于中药内治疗法,拷贝的中药内治法的“辨证诊疗”体系无法体现针灸疗法的特点。

刘保延[1]认为,“辨证诊疗”体系严重脱离了针灸的临床实际,对针灸临床诊断水平的提高造成严重影响,对以辨病为主导的针灸临床在选穴位组方、刺法运用等关键技术的使用缺乏具体的指导作用,严重影响针灸临床疗效的提高。把以药性为基础所形成的辨证诊断体系简单套用到针灸学,必然会导致“学非所用,用非所学”的结果,张树剑等[2]也持有相近的观点,通过本文对教材与杂志所使用的“西医病名”与“中医证名”占比及其变化的比较,从一个侧面证实了针灸学教材脱离实际、学非所用的尴尬状况。

关于一线针灸临床医师对待继承与发展问题的看法,特别是既往针灸学理论与临床关系的体会与认识,我们没有看到有关的调查报告,但笔者在数年前曾与部分在一线工作的针灸临床医师进行过座谈,其中有一位王姓医师,当时他已在山东枣庄市从事针灸临床工作二十多年,并多处进修、学习,也阅读过大量针灸学著作,他对我国针灸学术的现状提出了强烈批评,并特别提到如下两点:一是给他讲过课的教师,多数都是理论是一套,临床实践是另外一套,讲理论都是经络辨证、脏腑辨证、气血辨证,在临床实践中则又以辨病为主。二是多数的针灸著作大同小异,不但缺乏创新性,而且理论指导实践的功能并不突出。他和他的一些基层工作的同行多数情况下也是更多地采用辨病治疗[4]。

2 建立现代针灸学诊疗体系

针灸临床实践需要什么样的诊疗体系呢?首先看一看针灸临床实践涉及的基本问题。首要的问题就是明确诊断。明确疾病诊断是进行正确针灸干预的基础,也是降低职业风险的首要环节。不同性质、不同预后的许多疾病,在中早期往往具有类同的临床症状,仅仅依靠辨证诊断往往难以辨识疾病的性质和准确判断疾病的预后,在此情形下,单纯选用针灸干预就带有很大的风险,所以正确辨病是现代针灸临床的基础[4]。现代针灸临床实践需要清晰、明确的临床诊断,这是判定是否适合单独运用针灸干预或综合运用针灸干预或不适合运用针灸干预最为基本的前提。

我国第一部舍弃传统辨证治疗体系的著作是朱琏[6]的《新针灸学》,同时该书也是第一部系统性的辨病治疗的针灸著作,整个体系不同于此后几十年来的院校教材体系,但与数十年来的针灸临床的辨病治疗发展趋势是一致的,也可以说是《新针灸学》引导了中国针灸在临床治疗的发展方向。《新针灸学》完全没有院校教材的那种僵化、格式化、形式化、脱离临床实际需要的缺点。令人遗憾的是,这样的一部开创性的针灸著作及其学术思想被中医院校的教育体系屏蔽了将近70年。

有了正确的临床诊断,确定了适用于针灸干预,随后的问题就是制定合适的针灸治疗方案,一个针刺治疗方案涉及如下几个关键要素:取穴组方、针刺手法、针刺时机、留针时间、针刺频次。针灸临床五大关键共性技术中的取穴组方需要以腧穴作用规律为指导,其他技术参数的选定则应当遵循针刺调节规律[7-8]。

虽然针灸临床的辨证论治问题值得反思,但有无颠覆性的替代方案似乎并无定论,辨经论治、辨部位论治、辨经与辨脏腑论治相结合等都在探索之中。本文的工作也仅仅是想通过有关的具体数据反映针灸临床当前的某种变化趋势。“辨证施治体系”在院校教育的发展史上曾经发挥过积极作用,这一点不可否认,但在科学技术已经深入人心的大背景下,随着针灸学研究的推进以及对针灸疗法特色认识的逐步深入,刘保延、赵京生、黄龙祥、张建斌、张效霞、张树剑等部分学者已经认识到“辨证施治体系”所存在的问题,并提出了改进或取代针灸临床“辨证论治体系”的路径或方案,这些讨论对于促进《针灸治疗学》的变革无疑具有重要意义。本文的工作并非基于理论或思辨,而是基于数据和事实,从学术发展的历史角度,论述了针灸临床的辨证施治模式向辨病治疗模式转化的客观趋势。辨病治疗模式被广泛应用的现实表明,针灸学只有与时俱进,不断吸取现代科学成果才能更好地发挥其防治疾病的作用,才能使自身体系获得良性发展,《针灸治疗学》教材应当进行与临床实践需要相适应的改革。继承、保护传统针灸学体系不是拒绝创新和发展的理由,不能用继承传统取代创新,但发展现代针灸学体系也并非以否定传统为前提,应当保持两种体系的独立性。总之,现代针灸学临床诊疗体系的建立不是一个孤立的事件,而是和现代针灸学理论体系的形成和发展密切关联、相互促进的一个互动过程。

事实上,既往《针灸学》教材所暴露的问题不管是辨病治疗还是辨证治疗的纠结,更深层次的问题涉及针灸学体系的基本理论,即便是与临床实践密切关联的取穴规律和组方规律至今还存在着认识上的混乱,我们在十年多年前就曾提出解决这两大基本规律的迫切性[9],但问题依然如故。另外,病名与证候的关系、辨病与辨证的关系、辨证与选穴等问题的处理,既往《针灸学》教材同样面临诸多挑战,这些问题将另文进行专门讨论。