让数学知识自然生长

王卫霞

摘 要:众所周知,在教学过程中创设一定的现实情境,可以帮助学生体验生活经验,激发学生学习的热情,对学生的学习有积极的意义。但是在具体实施的过程中,创设情境有时会走向极端,甚至到了“无情境不数学”的地步,出现为了情境而情境的现象,这样的数学课虽然表面上热闹了,但是却缺少了数学本身的趣味,背离了创设情境为教学服务的理念。根据数学学科本身的特点,采取“举一反三”“数形结合”等方法,使数学利用自身的力量又好又快地自然生长。

关键词:核心知识;知识联系;举一反三;数形结合

奥苏贝尔认为:“影响学习的最重要的因素是学生已经知道了什么,我们应当根据学生原有的知识状况去进行教学。”现在不少数学课尤其是公开课都遵循情境教学的理念,为学习创设生动有趣的情境。这些情境在一定程度上对激发学生的学习兴趣有积极的作用。但是笔者认为,激发兴趣单纯依赖创设情境是远远不够的。数学知识之间有其独有的内在逻辑关系,如果不遵循客观规律而人为地去创设一些情境,那样课堂虽然热闹了,但缺少了知识增长的自然感和连续感,不利于学生的长远发展。本文试图从数学知识的内在联系出发,找准数学知识的生长点,帮助学生提高数学学习的速度和质量,用数学本身的魅力来打动和吸引学生,构建自然生长的数学课堂,从而进一步提升教学质量。

一、依靠核心知识,促进学生举一反三

许多学习数学存在障碍的学生认为,数学学科知识点众多,学习起来困难很大。其实在众多的知识点中,有些知识点处在最基础、最核心的地位,它们的作用就像植物的种子一样。牢固掌握了这些“知识种子”,学生的数学知识和技能才能发芽生长,如果这些知识掌握不好,影响了种子的质量,那么学生的数学学习将会受到很大的影响。例如:在方程的知识体系中,“等式的性质”就是知识的关键。理解掌握了等式的性质,我们可以很容易地解答一步计算的方程,继而可以把形如ax±b=c的两步计算的方程通过等式的性质转化成一步计算的方程来计算,起到举一反三、融会贯通的作用。

“一生二,二生三,三生萬物。”数学知识也是由处于核心地位的知识慢慢扩展、生长,最后形成整个数学生态体系。对于这些核心的知识,我们应该抱着怎样的态度呢?

有的观点侧重于机械传授,即强调“间接经验”的传授,教学方式僵化,甚至依靠学生死记硬背。如少数老师为了提高学生计算的正确率,要求学生将圆周率的近似值“3.14”与“1~100”相乘所得的积背下来,这是一个非常艰巨的任务,这种“高投入,低产出”的粗放式学习方式虽然对学生短期成绩的提高有一定的帮助,但是这种机械做法会扼杀学生学习数学的兴趣,从学生的长远发展来看“弊”远远大于“利”,其效果无异于“杀鸡取卵”。

有的观点强调学生直接经验的获取,认为数学课堂上如果没有采用新理念所倡导的“探究性学习”和“小组合作学习”,就必然是一节失败的课。这种学习方式突出了学生的“主体地位”,对培养学生分析、解决问题的能力有着极其重要的作用。但是知识浩如烟海,如果“事必亲躬”,走向极端,必定会极大地影响学习效率。

以上两种观点都是极端和片面的。随着课程改革的推进,融合了“接受学习”与“合作学习”优点的“有意义的接受”与“强调学生的主体参与”并重的做法越来越受到人们的重视。这种做法既重视对知识的接受学习,又突出学生的主体地位,发展学生的独立思考能力,引导学生结合自身的实践和经验对数学知识进行再加工,从而促进学生知识和技能的全面提升。

二、注重联系比较,滋润知识自然生长

数学知识之间有着紧密的联系,帮助学生把握知识发展的脉络,有助于学生建构可持续的知识发展体系,形成坚实的知识之网。

1.注重知识的横向联系

教师在教学中引导学生关注数学知识之间的横向联系,有利于学生对所学知识进行比较分析,从而发现知识之间的相似之处,利用学习旧知的成功经验来作为学习新知的铺垫,有助于新知的理解和同化。

在教学异分母分数的加法和减法时,一定会涉及分数单位的概念。异分母分数相加减的一个必要的过程就是将异分母分数利用通分转化成同分母分数,这样,分数的计数单位就由不同变为相同了。为什么要经历这样的过程呢?部分学生可能会感到不解。教师在教学时可以引导学生展开横向的联想:分数单位也是一种计数单位,类似于整数的计数单位“个、十、百”等。联系以前整数、小数相加减的知识学生就会明白:整数相加减时把末位对齐,是为了使相同的数位对齐;计算小数相加减时将小数点对齐,目的同样是使得两个数的“个位和个位”“十分位和十分位”等相同的数位对齐。通过联系和比较,学生就会从已经熟知的数学知识中找到新知识的生长点,新知的理解和接受会更加自然。

2.重视知识的纵向联系

学生的数学学习过程是一个由浅入深、循序渐进的过程,教学中注意引导学生关注知识之间的纵向联系,使学生从旧知中发掘新知的增长点,这正是“温故而知新”的价值所在。

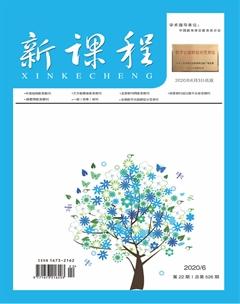

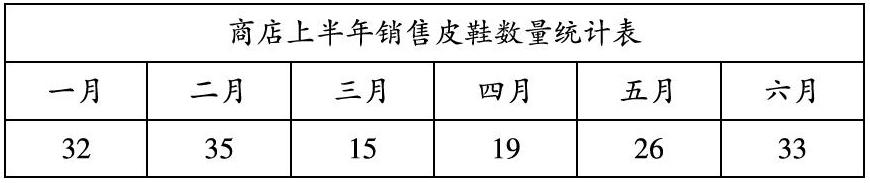

在概率与统计部分,学生依次会学习到条形统计图和折线统计图的有关知识。新课程标准要求学生能够根据题目中的数据绘制出相应的统计图。众所周知,条形统计图是利用条形的高度来表示数量的多少,而折线统计图是由一个个的点连接而成的,它是利用点到横轴间的距离的长短来表示数据的多少,从这一点来说,折线统计图与条形统计图之间有着密切的联系。如果学生对条形统计图的相关知识学得很好,会对折线统计图的掌握起到良好的促进作用。在教学折线统计图时,可以预先对学生已经学过的条形统计图(如图1)进行复习,然后将条形的隐去,只保留标志数量多少的上面一小块(如图2)。

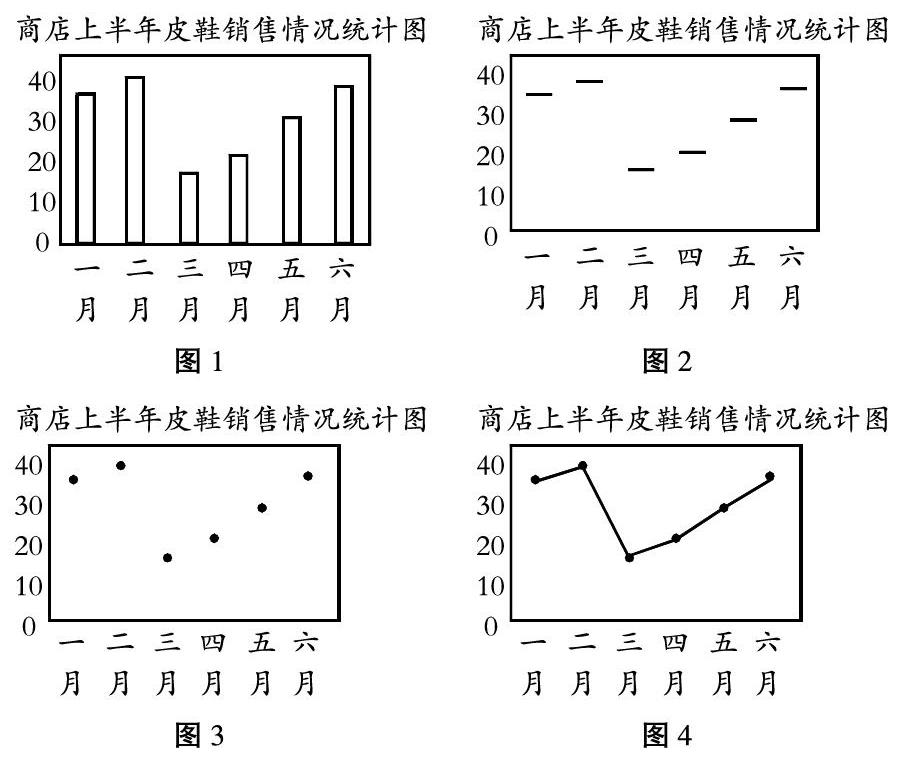

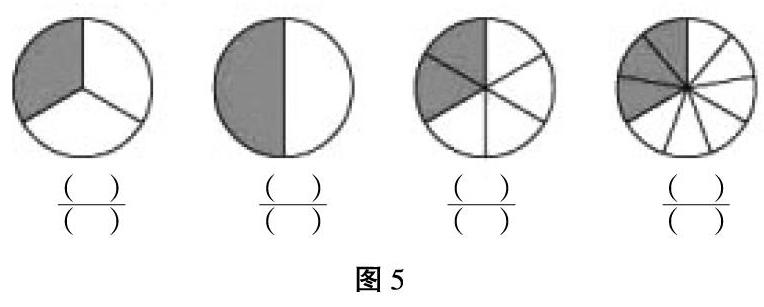

这时就可以看成了一个个表示数据的“点”(如图3),然后连点成线,就变成了我们所要学习的折线统计图的新知识(如图4)。这种做法将新知识的学习和学生已有的知识基础紧密联系在一起,不仅可以打消学生对新知的陌生感,还可以使学生利用已有的知识经验加深对新知的理解,促进学生对新知的掌握。

三、运用几何直观,促进思维跨界联姻

在“数”与“形”的关系中,“数”侧重于抽象逻辑思维,“形”侧重于具体形象思维。小学阶段正是学生的思维从具体形象思维向抽象逻辑思维的过渡时期。如果教师在课堂上能够将“数”与“形”巧妙地结合起来,不仅可以使学生的多种思维能力得到有效的训练,而且由于多种思维优势互补,对学生掌握数学知识能够起到出奇制胜的效果。

我国著名的数学家华罗庚曾用一首诗来形容数与形的关系:“数缺形时少直观,形少数时难入微;数形结合百般好,隔离分家万事休。”这首诗很好地说明了“数形结合”的巨大作用。

例如,在学习“分数的基本性质”时可以设置下图(如图5)。图中有四个大小相同的圆,分别被平均分成了若干份,用阴影部分表示了其中的相应部分。其中第一个图用分数表示为三分之一,第二个图为二分之一,第三个图为六分之二,第四个图为九分之三。学生依靠观察可以判断出第一幅图与第三、第四幅图形的阴影部分面积相等,从而得出对分数的基本性质的直观感知。有了直观形象的支撑,教学效果要比单纯的“就数论数”要自然得多。

同样的,我们在研究“形”的时候可不可以让“数”来帮忙呢?答案是肯定的,比如我们在学习相邻体积单位之间的进率时,可以设计这样的插图(如图6):

左边是1个大正方体,右边是1000个小正方体。左边大正方体的体积是1立方分米,右边一个小正方体的体积是1立方厘米。这样的意图是让学生通过比较左、右两个正方体中单位正方体的个数,从而明白“1立方分米=1000立方厘米”。在实际的教学过程中,学生对于右边这个图形中的小正方体的个数估算缺乏经验,加之学生对于较大的数目还没有比较准确的体验,因此尽管老师一再强调要学生认真观察,但是还是有很多学生不敢相信右边这个正方体中居然包含1000个小正方体,影响了教学目标的达成。在这种情况下,借助于“数”的力量就可以有效解决这个问题。教师可以在正方体相交于同一个顶点的三条棱上分别标出正方体的棱长是多少,左边正方体的棱长以分米作单位,右边的棱长以厘米作单位。右边的一个小正方体的棱长是1厘米,体积为1×1×1=1立方厘米。最下面一层包含有“10×10=100个”这样的小正方体,一共有10层,也就是1000个。因为左边的正方体的体积是1立方分米,而且左右两个正方体的体积同样大,可以很轻松地得出立方分米与立方厘米之间的进率为1000。借助“数”的参与,能够帮助学生将本来比较模糊的概念变得清晰“入微”。

数学课堂应当是富含生命活力和张力的课堂,是知识自然生长的课堂。我们要充分发挥学生学习的主体性、激发学生学习的热情、注重知识的联系和发展、促进思维的融合与提高,这样我们的数学课堂才会走上可持续发展的道路,真正达成负担轻、效率高、质量好的理想的教育目標。

编辑 李 争