经皮椎间孔镜手术与开放性手术治疗腰椎间盘突出症患者的效果比较

房明亮 黄 凯

(徐州矿务集团总医院,江苏 徐州 221006)

腰椎间盘突出症是脊柱疾病中的常见类型。近年来,随着社会的不断发展和人们生活习惯的变化,该病的发病率呈现出逐年上升的趋势。一旦发病,患者常表现为剧烈疼痛、行走受限等临床症状,给患者的日常生活造成了严重的影响,大大降低了患者的生活质量,同时也给患者的家庭带来了沉重的心理压力[1]。以往临床上常选择开放性手术治疗该病,以此来恢复腰椎原有的生理解剖结构及脊柱功能,解除神经根压迫。但该治疗方法对患者的创伤较大,患者出血量多、并发症多,不利于术后恢复,因此逐渐被新的治疗方法所替代[2-3]。近年来,随着微创技术的快速发展及在临床的普及,经皮椎间孔镜手术的应用越来越广泛[4]。与传统的开放手术相比,该手术方式具有创伤小、术后恢复快等优点,因此逐步成为临床治疗腰椎间盘突出症的首选术式[5]。但为保证手术及术后康复效果,在围手术期还需配合有效的健康教育以提高患者对疾病及手术的认知度,且术后坚持功能锻炼有助于提高预后质量[6-7]。本研究旨在比较经皮椎间孔镜手术与开放性手术治疗腰椎间盘突出症患者的临床效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017年1月至2019年12月徐州矿务集团总医院骨科脊柱病区收治的46例腰椎间盘突出症患者,根据手术方式的不同分为对照组和试验组,每组23例。对照组中男性11例、女性12例;年龄45~79岁,平均年龄(65.25±2.14)岁;病程3~13年,平均病程为(7.23±1.12)年。试验组中男性13例、女性10例;年龄45~78岁,平均年龄(65.21±2.13)岁;病程3~14年,平均病程为(7.21±1.02)年。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本次研究经过医院伦理委员会批准。

1.2 病例纳入与排除标准 纳入标准:①所有患者均经MRI检查,符合临床腰椎间盘突出疾病的诊断标准;②无手术相关禁忌证,如凝血功能障碍等;③患者及其家属知情并愿意配合本次研究工作。排除标准:①存在严重心血管功能疾病或精神障碍者;②患有严重精神疾病或者沟通障碍者。

1.3 方法 对照组给予常规的开放性手术治疗。试验组给予经皮椎间孔镜手术进行治疗,手术前清晨留置导尿管,并清洁灌肠,做好手术准备。采用局部麻醉,患者取俯卧位,在腰部放置体位垫,充分显露手术部位。在C型臂X线机透视下定位患者的病变腰椎间隙,选取穿刺部位,注射0.50%的利多卡因进行局部麻醉。穿刺针沿穿刺线穿刺至腰椎间隙和下位椎体上关节突,逐渐扩张至邻近的软组织,椎间孔成型后,置入直径为7.5 mm的尖端斜面工作通道,将穿刺针插入椎间隙,注入对比剂后置入脊柱内镜,对突出部分的椎间盘和增厚韧带予以切除并取出,达到松解压迫神经的目的。内镜应用完毕后进行高频止血,常规放置引流管并缝合伤口,术后进行直腿抬高试验,保障患者机体基础功能。在手术结束后,两组患者均予以优质护理干预,以保障腰椎间盘突出症患者的术后恢复。

1.4 观察指标 比较两组患者的手术情况、手术前后的视觉模拟量表(Visual Analogue Scale,VAS)评分、Oswestry功能障碍指数(Oswestry Disability Index,ODI)评分和并发症发生情况。手术情况包括手术时间、切口长度、术中出血量、住院时间,由医护人员做好详细的统计和记录。VAS满分为10分,分数越高表示患者的疼痛感越强烈。ODI问卷内容包括站立、坐、行走、提物、生活自理等指标,得分与功能障碍程度成正比。并发症包括感染、出血、疼痛等。

1.5 统计学方法 采用SPSS 20.0统计学软件对数据进行分析。手术情况、VAS评分、ODI评分等计量资料采用(±s)表示,组间比较行t检验;并发症发生情况等计数资料采用[n(%)]表示,组间比较行χ2检验;P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

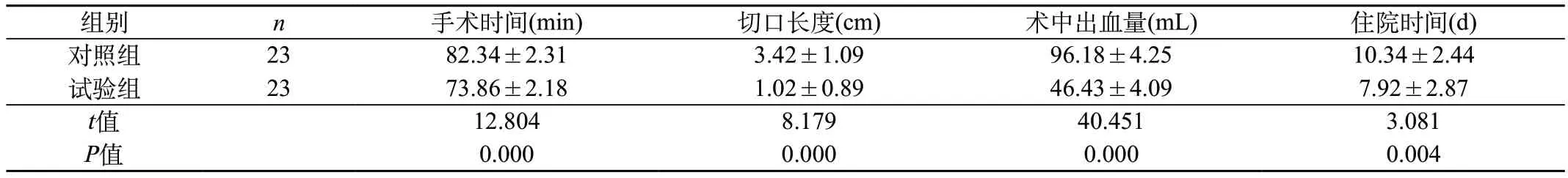

2.1 两组患者的手术情况比较 与对照组比较,试验组患者手术时间更短、切口长度更短、术中出血量更少、住院时间更短,组间比较差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者的手术情况比较(±s)

表1 两组患者的手术情况比较(±s)

2.2 两组患者手术前后的VAS评分比较 对照组手术前的VAS评分为(7.65±1.09)分,手术后的VAS评分为(5.29±1.08)分;试验组患者手术前的VAS评分为(7.67±1.08)分,手术后的VAS评分为(3.21±1.07)分。两组患者手术前的VAS评分比较,差异无统计学意义(t=0.063,P=0.950)。试验组手术后的VAS评分明显较对照组改善,组间比较差异有统计学意义(t=6.561,P<0.05)。

2.3 两组患者手术前后的ODI评分比较 对照组患者手术前的ODI评分为(26.47±4.38)分;试验组患者手术前的ODI评分为(26.51±4.28)分,差异无统计学意义(t=0.031,P=0.975)。对照组患者手术后的ODI评分为(18.84±2.88)分,试验组手术后的ODI评分为(15.34±2.96)分,组间比较差异有统计学意义(t=4.064,P<0.05)。

2.4 两组并发症发生情况比较 试验组患者术后出现出血1例,并发症发生率为4.35%(1/23);对照组患者术后出现感染2例、出血1例、疼痛4例,并发症的发生率为30.43%(7/23)。试验组并发症发生率低于对照组,差异有统计学意义(χ2=5.447,P=0.020)。

3 讨 论

腰椎间盘突出症是临床常见的一类病症,常发于中老年人群[8]。患者在患病后会出现腰酸腿痛、腰部异常和功能障碍等临床症状。该病常发于患者的腰骶段,其中双节段腰椎间盘突出症病情较重,会导致患者腰椎不稳,给患者的日常生活造成严重影响,大大降低了患者的生活质量[9]。临床一般采取手术治疗腰椎间盘突出症[10]。常用的治疗方式主要是经皮椎间孔镜术与开放椎板减压融合术两种。经皮椎间孔镜术具有以下手术优点:①疼痛轻,对患者机体造成的切口小,不会破坏椎旁的肌肉与韧带,由于出血少,无瘢痕;②椎盘造影定位技术能够使得椎间盘切除操作更为准确,有利于解除压迫;③不干扰椎管内部结构,能顺利到达间盘突出部分,手术过程不剥离椎旁肌、黄韧带,通过调整舌形套管斜面方向,可观察神经根270°,对脊柱稳定性也几乎不产生影响,并且也避免了神经根粘连的发生;④操作相对简单,手术用时可缩短,术后恢复较快,因此在减少对患者的创伤的同时,还能降低医疗费用,提高医疗工作效率[11]。相关研究也指出,采用经皮椎间孔镜技术的治疗效果更好,患者的疼痛程度更低,住院时间更短[12]。本研究所有患者均顺利完成手术,术后病情得到明显改善。与对照组比较,试验组患者的手术时间更短、切口长度更短、术中出血量更少、住院时间更短,且术后VAS评分、ODI评分明显改善,并发症发生率更低,差异均有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,临床采用经皮椎间孔镜技术治疗腰椎间盘突出症患者可获得较好的临床效果,明显降低患者的疼痛程度。